クラシックギターの弦高を低くして弾きやすくしてみよう! 自分で弦高を調整する方法を詳細に解説します

皆さんは何か楽器をやりますか?

私は若いときからクラシックギターを少し嗜んでいるんですが、新しくギターを入手すると、弾きやすくするために自分で好みの弦高に調整しています。

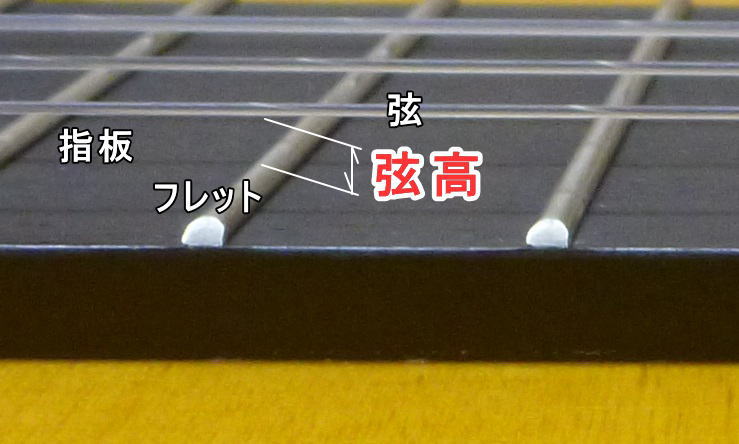

弦高(げんこう)とは、張られている弦の下端からフレット上端までの距離のことで、弦高が高い場合と低い場合、それぞれにメリット・デメリットがあります。

ちなみに私個人的には、断然、弦高が低い方が好きです。(^^)

もし皆さんが自分の好みにあった弦高に調整したくても、やり方がわからなくて、好みでない弦高のまま仕方なく弾いているとしたら勿体ない話なので、ご興味のある方は是非ご覧になって下さい。

弦高調整について、私のやっている方法を詳しく解説してみます。

※ ただしネックが反っていないことが大原則です。 反っていたら素人では手に余るので、専門店に相談するしかないでしょう。

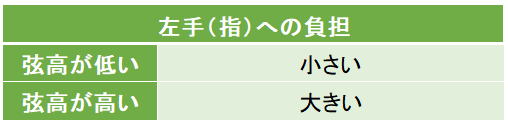

弦高が高い・低い場合の影響(メリット・デメリット)

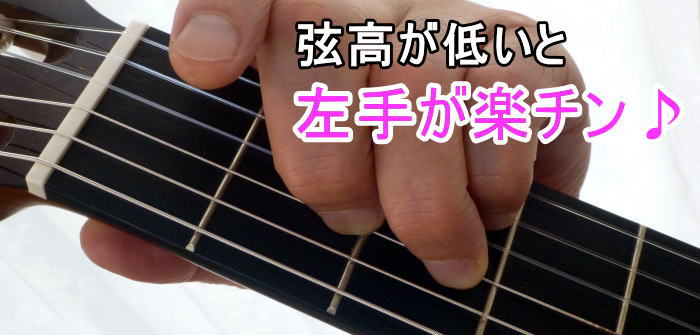

弦高の高低によって、左手(指)にかかる負担の大きさ(=押さえやすさ)と、強く弾いたときの雑音の出やすさが違ってきます。

弦高が低いと、軽い力で押さえるだけで足りるので、当然ながら弾くのが楽になります。

逆に弦高が高いと、弦をフレットに押さえつけるまでの距離があるためその分力も要るし、左手が疲れる! 指が痛い! などと、負担が大きくなるわけです。

弦を強く弾くと振幅が大きくなるので、弦高が低い場合はフレットに当たって起こる雑音(=いわゆる「ビビリ」というやつ) が発生しやすくなります。 プロの演奏家なら、これは許されないことでしょうね。

あと、音色に関しても、弦高が低いと柔らかい感じの音、弦高が高いとしっかりとした張りのある音になると言われています。

まあ、私の場合は耳が肥えていないので、そこまでの違いは感じないですけどね・・・(^^ゞ

初心者なら、弦高が低い方を断然おすすめ

初心者、あるいは中級者であっても、弾きやすさというのは重要なポイントだと思います。

弦を押さえやすくなると、今まで弾けなかった曲も弾けるようになったり、新しい曲を覚えるために左手を押さえたままにしているときも、あまり負担を感じないので、モチベーションを維持しやすいです。

デメリットであるビビリの問題にしても、ビビらない程度まで弦高を下げれば良いですし、プロのように誰かの前でリサイタルをするとかでなければ、仮に多少のビビリがあったとて大して問題にはならんでしょう。(^^ゞ

ちなみに私のギターのレベルはというと、「アルハンブラの想い出」や「カヴァティーナ」を弾ける程度です。上級者じゃないけど、初心者でもないと思います。(^^ゞ

弦高の低い場合のデメリットは、あまり感じないですねぇ~♪

弦高の調整は素人でも出来るのか?

楽器店によっては弦高調整をしてくれるところもあるそうなので、条件が合うなら頼んでやってもらうのも安心で良いでしょう。

でも都会ならいざしらず、地方では楽器店に依頼すること自体難しいケースも多いのではないでしょうか?

例えば私の地元(岩手県)では、盛岡のめぼしい楽器店に問い合わせしてみましたが、「以前は弦高調整する職人がいたけれど、今はどこもやってないと思いますよ~」って言われてしまいました。

自分で出来るならそれに超したことないので、やっちゃいましょう。(^o^)┘

楽器店にギターを持ち運びする手間も要らず、一度覚えれば今後何度でも使える技ですからね。

じつは私は過去に二度ほど、何も知識も持たないまま自分で弦高調整をして失敗した経験がありますが、今はうまくやるコツというか、気を付けるべきポイントを押さえているので、失敗する気がしません。

弦高を下げるための手順と、具体的方法

実際に弦高を下げるためには、以下の手順でやります。

- 現状の弦高を測る (弦高の測り方)

- どこまで弦高を下げるか、数値的な目安を決める

- ナットとサドルのスペアを入手する (任意)

- ナットとサドルを外し、目的のサイズになるまで削る

- ナットとサドルを元に戻して弦を張る

ナットとサドルは弦を張るための「駒」の役割をするパーツで、基本的にはこれを削って低くすることにより弦高を下げるわけです。

では次項から、それぞれの内容を詳しく解説しますね。

現状の弦高を測る (弦高の測り方)

弦高を測る場所

「弦高」と言った場合、12フレットで測った数値を指すのが一般的です。

12フレットの位置というのは、ギターに張ってある弦の全長のちょうど2分の1のところですので、弦の全般的な上下を測る基準位置とするのは理にかなってると思います。

確かに、サドルを削って低くすれば、7~12フレット付近のハイポジションの弦高は低くなった実感があります。

しかし、ギターを弾きやすくするするためにはそれだけでは不足であって、1~3フレット付近のローポジションの弦高も同様に弾きやすい弦高にする必要があると思います。

だって考えてもみてください。

ギターの弦を押さえる位置というのは、ハイポジションよりもローポジションのほうが頻度が多いですよね。

初級者向きの曲であればなおさらそうです。

例えばFコードのように1フレットをセーハする(=人差し指で6本の弦をすべて押さえる)際、1フレットの弦高が1ミリある場合と0.5ミリの場合では、圧倒的に0.5ミリのほうが少ない力で楽に押さえられるのです。

ローポジションである1~3フレット付近の弦高に影響が大きいのは、サドルではなくナットです。

そのために、サドルだけでなく必要に応じてナットも削るために、1フレットの弦高も調べておきましょう。

よって、現状の弦高を調べる場所は、次の4カ所ということになります。

- 1弦の12フレット

- 6弦の12フレット

- 1弦の1フレット

- 6弦の1フレット

6弦の方が弾いたときの振幅が大きいため、フレットに当たってビビらないよう、6弦のほうがやや弦高を高くしてあるのが一般的です。

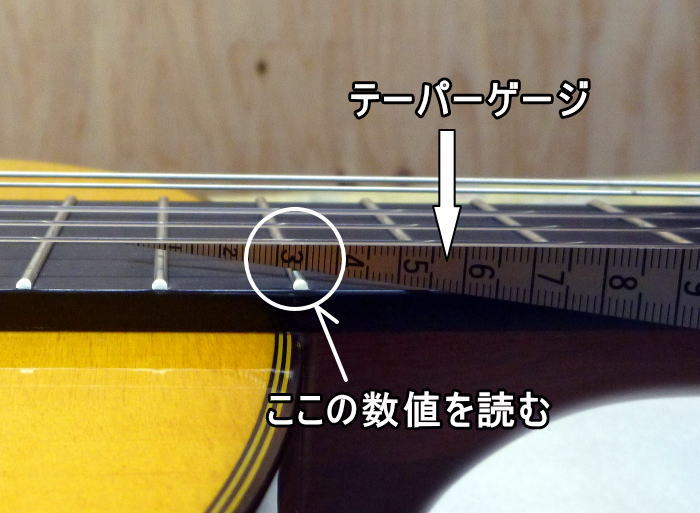

弦高の測り方

弦高とはフレットの上端から弦の下端までの距離なので、そこに何かしらのスケールを当てて数値を読み取れば良いだけです。

測る道具としては、

- 直尺

- テーパーゲージ

- 専用の道具 ( ストリングアクションルーラー )

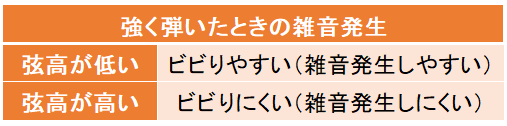

直尺を使う場合

最も一般的な測り方がこれでしょうか。

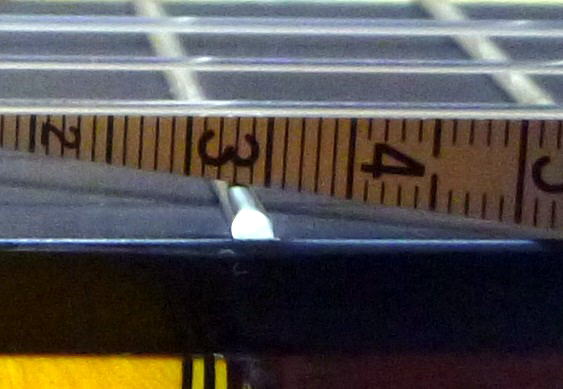

上の画像は、1弦の12フレットの弦高を測っているところです。

フレットの上端に当てるため、スケールは端部に余白のないタイプが必要です。

上の例だと、目盛りを見る限り、弦高は 3.3ミリ程度のようですね。

直尺で測るときは、

- 目線は真横から見る。 ⇒ 斜めから見てしまうと誤差が大きい。

- 直尺を垂直に立てる。

といったことに注意しましょう。

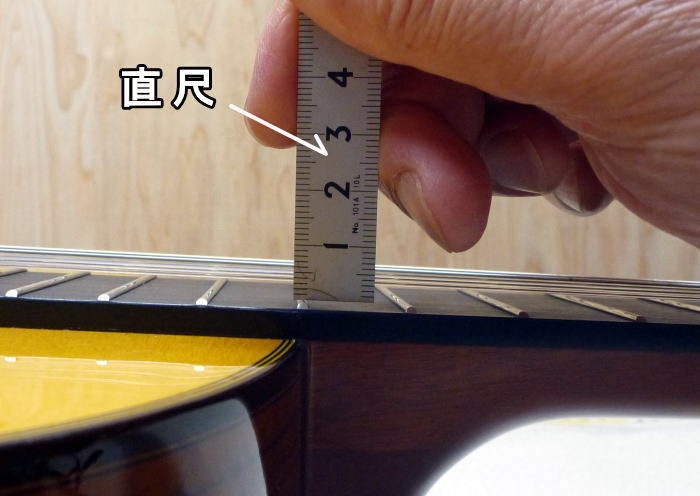

テーパーゲージを使う場合

その名の通りテーパーのついた定規で、隙間の測定などに重宝します。 私はDIYをよくするので、こういう道具も持っています。

弦高を測る場所に横から差し込み、弦に触れたところでフレット真上の数値を読み取ります。

上の例でも、直尺で測ったときと同じ 3.3ミリを示していますね。

直尺でもテーパーゲージでも、どちらでも測れるんですが、一長一短があります。

- 直尺は、測り方は簡単だけど、コンマ1ミリ単位の正確な測定が難しく、割と大雑把。

- テーパーゲージは、正確な数値を読み取り可能だけど、ゲージが弦に触れたか触れないかの判断がビミョーに難しい。

・・・なので私は両方を使って確認しています。

テーパーゲージはちょっと特殊な道具かもしれないけど、直尺は何にでも使える汎用的な道具なので、一家に一本あると便利ですよ。

専用の道具 ( ストリングアクションルーラー ) を使う場合

ギターの弦高、フレット、ナット、サドル等の高さを測る専用の道具もあります。

正確な計測を目指すなら、重宝すると思います。

2,どこまで弦高を下げるか、数値的な目安を決める

クラシックギターの標準的な弦高は、12フレットの1弦で3ミリ、6弦で4~4.3ミリほどと言われているようです。

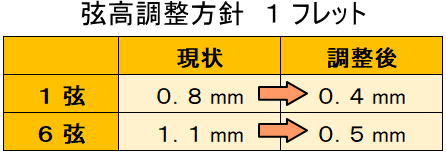

具体例でいうと、私の今のギター (ヤマハの CG162S) の、購入直後の弦高を測った結果は以下のとおりでした。

つまりこれが、このギターの出荷時の弦高そのものなわけです。 数値を見れば、弦高は標準的な感じですね。

しかし弦高は、弾く人の好みに応じてこれより高くても低くても良いわけです。

この状態では、ハイポジションでは弦を押す距離が長くて、速く弾くのが難しいし隣の弦に指が触れやすく、1~3フレットあたりのローポジションを押さえる際には、左手の指にかかる負担が大きいと感じました。

なので、これを改善するようにしたいのですが、ヒントとして思い浮かぶのは カポタストを装着すると、ローポジションの弦高はかなり低くなり、押さえやすくなる ・・・ ということです。

実際、例えば1フレットにカポタストを装着した状態で、2フレットの弦高を測ってみると・・・

2フレットの弦高は 0.4ミリほどです。 ( 1弦~6弦まで同じ)

カポタストを装着すると、ローポジションの弦高が下がって、わずかな力で押さえられるため非常に弾きやすくなるのに、

だからといって強く弾いても音がビビることが無かったので、

じゃあ、普段からカポタストを装着した状態のような弦高にしちゃえば良いじゃん!

・・・という考えです。(^^ゞ

そのためには、ナットを削って低くします。

具体的な数値は、1フレットの弦高を、カポ装着時の2フレットの弦高のような感じにするということです。

ハイポジションの方はどうするかというと、6弦を3ミリまで下げ、1弦を2.5ミリまで下げてみます。

数値的根拠があるわけでなく、なんとなくです。(^^ゞ

ただし、強く弾いたときにビビリが出るようでは困るので、サドルを削っている途中で何度かギターに戻して弦を張り、様子を見ながら削ることにします。

まあ、仮に失敗して削りすぎても、サドルのスペアを購入しておけば何度でもやり直せるので、気楽にいきましょう。

3,ナットとサドルのスペアを入手する

ナットやサドルを削る際、今現在ギターに付いているナットやサドルを削るのではなく、それはそのまま温存したうえで、スペアを購入してスペアを削って希望の高さに削って使用するのがお勧め。

その理由は・・・

- 失敗のリスクがある。 失敗とは、削りすぎや、直線に削れなかった場合など。

- 後々に、弦高をまた変えたくなることもあるかもしれない。その際、元々のナットやサドルを手元に温存しておけば、それを使って試すこともできるし、希望の弦高を決める目安にもなる。

ナット・サドルのスペアを入手する方法

ナットとサドルのスペアを入手する方法は以下のとおり。

- 自分が所持しているギターのメーカーのサイトで問い合わせ、品番を確認する。

ちなみに私の場合は、ヤマハのサイトの「お問い合わせ」ページから、自分のギターの種類を伝えて、ナット・サドルの品番を確認しました。

【参考】 ヤマハCG162用のナットの品番は WT682700 価格 352円、サドルの品番は WT682900 価格 352円 でした。

- 近所の楽器店に品番を伝えて取り寄せしてもらう。( 汎用品なら在庫していることもある。)

- 数日後、今現在ギターに付いているナット・サドルと全く同型・同寸のものが届く。( 当たり前だけど・・)

![]()

ちなみに、単にクラシックギターのナット・サドルというだけでは、品番が違うと手持ちのギターに合わないことがあります。

以前Amazonで売られていたナット・サドルを購入したら、厚さがありすぎて、自分のギターにはまりませんでした。

4,ナットとサドルを外し、目的のサイズになるまで削る

ナットを削って弦高を下げる方法として、ナットの溝を削るという方法を紹介しているサイトもありますが、私個人的にはおすすめしません。

1~6弦はそれぞれ太さも違うし、溝の幅や角度も重要だし、溝の底を同じ高さに仕上げるのは、想像しただけでも至難の業。

弦高を下げるには、ナットの溝を削るのではなく、サドルの場合と同様にナットの底を一様に削るのが良いです。

そのためには、ナットを一旦取り外さなければなりません。

ナットはギターに接着されているため、取り外せないと思っている方もいるかもしれませんが、じつは簡単に取り外せますよ。(^^)v

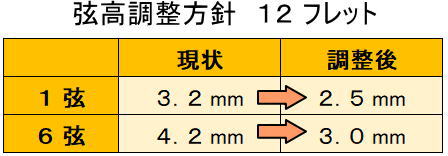

ナットの外し方

もちろん弦をすべて外してしまってもいいんだけど、上の画像のように適度に緩めて、ギターの両側によけておくだけで十分ですよ。

そのほうが弦を張り直す手間が要らないし、それに加えて、ナットの削り具合をチェックすることも簡単にできるのでメリットが多いです。

⇒ 削ったナットをはめて、1弦と6弦を溝に入れて張り、弾いてみて弦高の具合を確かめることが容易にできる。

ナットに指板側から木片などを当て、金槌などで木片を軽く叩きます。 本当に軽くでOK

ナットが外れました。

接着されているといっても、ごく軽く接着されているだけなので、簡単に外れます。

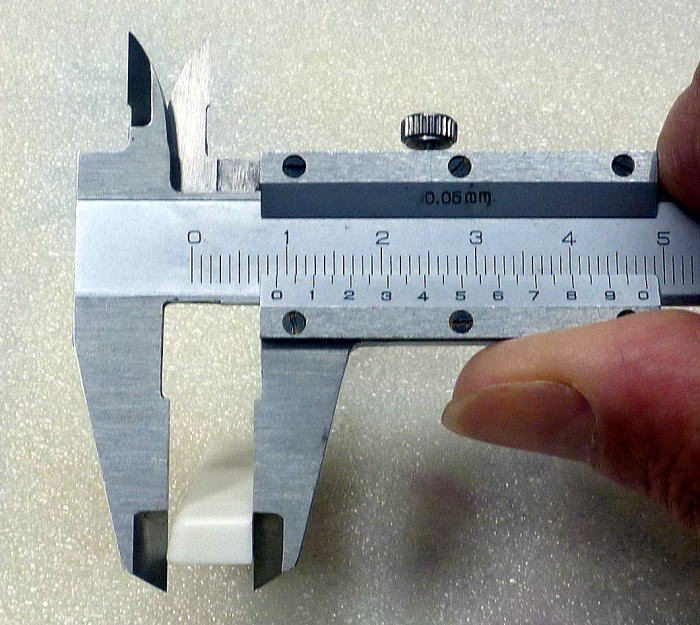

外したナットの、1弦側と6弦側の高さをそれぞれ測り、控えておきましょう。

上の画像の例だと、1弦側の高さが8.9ミリになっていますね。

ちなみに私のノギスは従来型のバーニヤ目盛り式ですが、今は誰でも簡単に目盛りが読めるデジタル式が主流になってます。

ナットの削り方

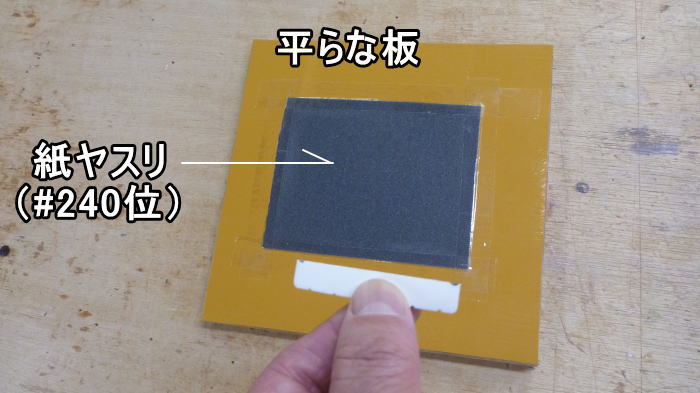

真っ平らな板を用意し、紙やすりを貼り付けます。 真っ平らであることが重要で、ガラス板などでも良いでしょう。

画像の例だと、塗装コンパネに紙やすりをセロテープで固定しています。 今回は紙やすりの番手は240番を使用していますが、120~180番などのこれより荒い番手でも良いです。

1000番とかの、あまり細かい番手だと削る効率が悪くなります。

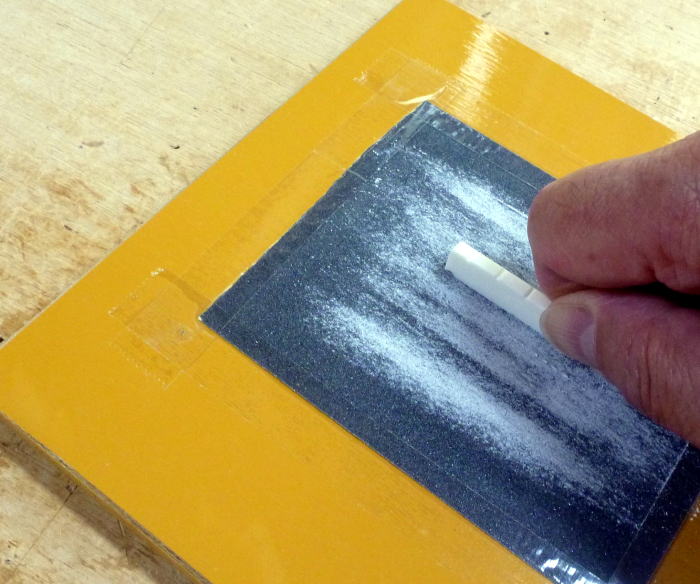

ナットの底面を紙やすりに押しつけて、前後に動かしながら削ります。

ナットやサドルの材質は比較的軟らかいので、案外スムーズに削れますよ。(^^)v

この際、気を付けるべきポイントは・・・

- 底面を均等に削ること! 1弦側あるいは6弦側だけが多く削れるような不均衡は良くない。 そのためには、こまめにノギスで高さを計測しながら進める。

- 底面と側面の角度も重要。 直角のところは直角を維持するように削る。

これは失敗例。 削っている途中のチェックで、直角が維持されていないことに気がつく。

根性が曲がっているとこうなります。(笑)

ナットを押さえる角度を意識しながら、修正するように削り進めているところ。

削り終えました。

ノギスで両端の高さを測り、目的の数値になっていることを確認。 底面と側面の角度も直角を維持しています。

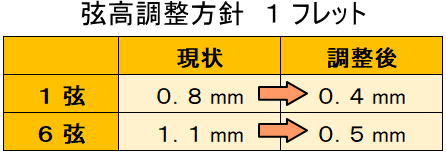

ちなみに、以下の調整方針に基づき、1弦側を0.4ミリ、 6弦側を0.6ミリ下げることにするので・・・

削る前に測ったナットの高さをに対して、1弦側が0.4ミリ、6弦側が0.6ミリ少なくなるまで削るわけです。

サドルの外し方

サドルはナットと違いギターに接着されていないので、引き抜くだけで外れます。

弦を緩めただけで外すことが出来ます。

サドルは6弦側のほうが高さがあるので、6弦側に引き抜くといいです。

サドルの削り方

元々ギターに付いていたサドルは温存し、新たに購入したサドルを削ることにします。

元々ギターに付いていたものを温存するのは、もし削りに失敗したときに元通りにするためと、「基準」になるものを取っておきたいからです。

さて、サドルに関しては、同じ品番のものを購入しても、上の画像でおわかりのように厚さは同じだけど高さが大分違いました。

逆に弦高を高くしたい場合は、スペアを購入して少しだけ削れば良いことになりますね。

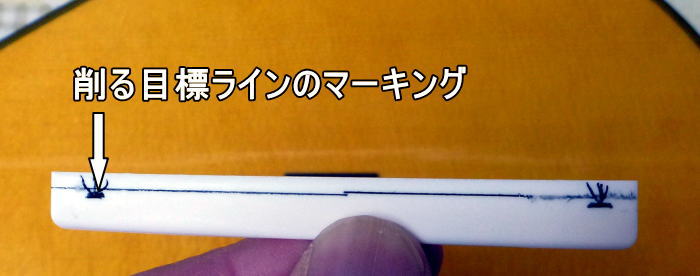

この2枚を重ね合わせ、元々ギターに付いていたサドルに沿ってマーキングし・・・

さらに、マーキングしたラインよりも1ミリほど低くなる位置に、目安となる印を付けました。

ここまで削れば、サドルが従来より1ミリ低くなるわけですが、ということは弦長の中間地点である12フレットでは、その半分の0.5ミリほど弦高が低くなるという計算です。

削り量が多いので、まずは大雑把なところを木工工具のベルトサンダーで削ってしまいました。

もちろん、ナットのときと同様に底面を削るのです。

私はたまたまこういう工具を持っていますが、無い場合は、手動でも紙やすりの番手を荒いやつ( 60番くらい)にしてゴシゴシやれば効率よく削れると思います。

だいたい削ったあとは、ナットのときと同じように240番の紙やすりで仕上げます。

仕上げ段階では一気に削らず、こまめにギターに装着しては弦を張り( 1弦と6弦だけでOK )、高さが丁度良いかどうか確認しながらやることをおすすめします。

※ そのためにも、ナットやサドルを削るときは弦をすべて外すのではなく、緩めるだけにしておくほうが便利。

5,ナットとサドルを元に戻して弦を張る

削ったナットとサドルを元の位置に戻し、弦を張れば完了です。

とーーーーっても、弾きやすくなった! と感じるはずですよ。(^^)

ちなみに、ナットは最初に接着されていたからといって、改めて接着し直す必要はありません。

元の位置に戻して弦を張れば、弦の張力で押さえられて微動だにしません。

弦高を下げる手順については以上になります。

ご自身のギターの弦高が高くて弾きにくい・・・左手が疲れる、指が痛い・・・ もしそう感じておられるなら是非試してみてください。

ちなみに、私の愛用の弦は、サバレスのクリエーションカンティーガです。

これまでヤマハやダダリオの弦も弾いてみましたが、サバレスのこれが一番のお気に入り。

弦が違うだけでも、ギターを弾く楽しさが増してくるものです。(^^)

弦を元に戻す際には、良い機会なので、レモンオイルなどで指板のケアをしてあげましょう。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。