さしがねの使い方 是非覚えたい基本と応用から、さしがねの種類と選び方まで

さしがねはDIY日曜大工やセルフビルドには欠かせない基本中の基本の道具。いろいろ便利な使い方もできます。

このページでは、さしがねの使い方の基本から応用まで、実例を交えてまとめてみました。

さしがねは奥が深い道具なので、寄棟屋根の墨付けとか、ここではそんな高度なことは書いていませんが(というか、私ごときでは書けない)、 普通の日曜大工や家具作り、切妻屋根の家作りくらいなら、ここに書いてあることを知っておけば、ほぼ何でも作れますよ(^^)v

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

さしがねの「呼び方」と「書き方」

呼び方や書き方も、何種類かありますね (^_^; 人によって違うことがあるので、覚えておくと便利ですよ。

| 呼び方 | 書き方(漢字) |

|---|---|

| さしがね | 指矩、 差し金、 指金 |

| かねじゃく | 曲尺 |

| まがりがね | 曲り金、 曲り尺 |

材料に線を引く(墨付けする)

基本の使い方

L字型になった長いほうを『長手』、短いほうを『妻手』といいますが、さしがねは、長手を材料に引っ掛けて使います。

直角線を引く際、基本は左手でさしがねの『長手』を持ち、右手で『妻手』側で線を引きます。

このとき、左手は『長手』の中央付近を持つと安定しますよ。

左の写真のように、さしがねの端っこを押えるようなやり方だと、長手がうまく材料に密着しにくく、失敗する。

(=つまり直角な線が引けない)原因になるのです。

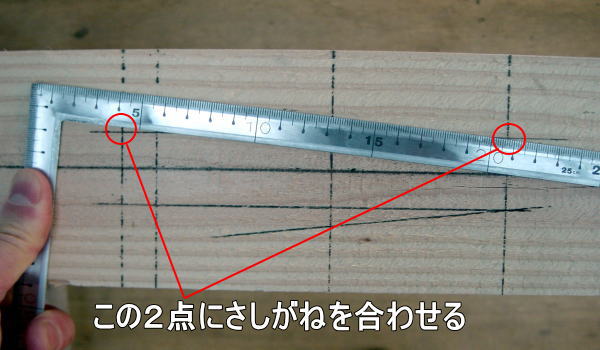

板が薄い場合

ペラペラのベニヤ板など、材料が薄いときは、

左の写真のようにさしがねをうまく材料に引っ掛けることができず、直角が狂いやすいのですが・・・

こんな具合に、長手を撓ませて、薄ベニヤ板の2点に引っ掛かるようにすれば、正確に墨付けできます。

(^^)v

長手を材料に引っ掛けないで使う場合

斜めの線を引くなどで、長手を材料に引っ掛けないで使う場合、

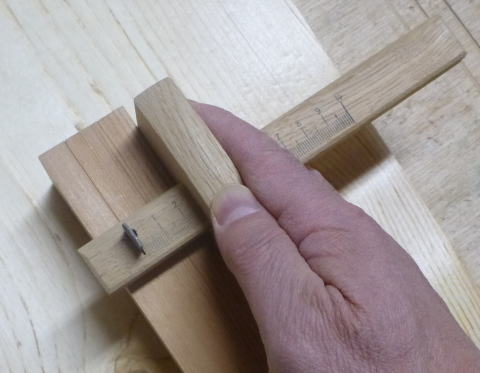

左の写真にように長手を撓ませ、親指でグッと押さえつけると、さしがねが安定し、妻手側で線を引くことが楽にできます。

まあ鉛筆やボールペンで墨付けするなら必ずしもこんなやり方じゃなく、さしがねを材料の上にベタッと乗せて、長手側で線を引いても全然問題ないんですが、

木造建築用の構造材を墨付けするときは墨つぼと墨差しを使うので、線は常に妻手側で統一しないと、左手が墨で真っ黒になっちゃうんです。

(^_^;

鉛筆の当て方

ちなみに・・・

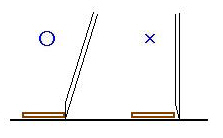

さしがねに墨差し、または鉛筆やボールペンを当てるときは、イラスト左図のように少し傾け、先端がさしがねにピタッと当たるように意識したほうがいいです。

さしがねに墨差し、または鉛筆やボールペンを当てるときは、イラスト左図のように少し傾け、先端がさしがねにピタッと当たるように意識したほうがいいです。

鉛筆などは、垂直に立てると、先端部がどうしても、さしがねと少し隙間が空いてしまうことが多いのです。

よくある失敗例

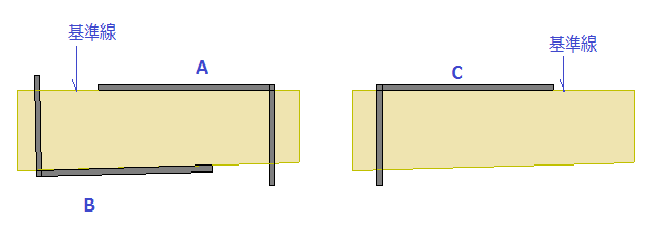

材料が完全に平行・・つまり右端と左端の巾が完全に同じであることが確認されていれば問題ないですが、そうではない場合・・・

まずAのようにさしがねを当て、基準線に直角な線を引いたとします。

次に、予定の寸法を取り、材料の左端に近い位置に線を引く際、やりやすいからといってBのようにしてしまうと、Bで引いた線は基準線に対して直角が出ていない可能性がありますよね。

この線のとおりに板をカットして家具などを作ろうとしても、当然ながらうまく出来ないです。

さしがねは、あくまでも基準線に長手を引っ掛けるクセをつけ、材料の左側に直角線を引くときは、さしがねを裏返して、Cのようにするといいです。

( 当然、基準線は完全に真っ直ぐであることが前提 )

測る(寸法を取る)

右端から寸法を取る場合

例えば材料の右端から 150mmの寸法を取る場合、

さしがねの端部を材料の端部に合わせてから、左の写真のように 150mmの位置で印をつけ・・・

さしがねを移動させ、長手を材料に引っ掛けて、今つけた印を通る線を引く・・・というのが一般的なんですが・・・

最初に印をつける際、材料の端部に鉛筆などを立て、さしがねを押し当てるようにすると、材料端部とさしがねの端部が正確に一致します。

これをしないで、単に目で見て合わせようとしても、意外に不正確なことが多いんです。

左端から寸法を取る場合

材料の左側から寸法を取る場合、さしがねを裏返しにして右端からの場合のようにやると良いのですが、この方法は表裏同じ目盛りのさしがねに限られます。

表裏の目盛りが違う場合はさしがねを180度回転させれば良いですが、やりにくいですね。

簡単な方法としては、さしがねの、寸法を取りたい目盛を材料端部に合わせ、妻手側で印をつけるやり方があります。 意外とこれは使うことが多いです。

曲線を引く

これは姪に作ってあげたおもちゃ箱なんですが、

こういう曲線を墨付けする際にも、さしがねは便利に使えますよ (^^)v

さしがねは、かなり軟らかく出来ているので、結構曲がります。

3点の位置が決まれば曲線が決まるので、3つの点を通るようにさしがねを湾曲させ、この状態で、誰かにさしがねに沿って鉛筆でなぞってもらえばOK

ただし、この方法だと二人必要なので、一人でやる場合は・・・

一方の端をクランプで固定すれば右手が空くので、一人で墨付けできます。

クランプで固定する際、写真にような簡単な治具を用意するといいです。

木片に鋸で、やや深めの切り目をいれただけの治具ですが、切り目にさしがねを挿し込みます。

勾配(角度)のついた線を引く

屋根勾配などを墨付けする

家や家具を作る際、角度については、分度器で測るような何度何分・・・というような単位を使うことは稀であって、実際に多く使われているのは『勾配』(こうばい)なわけです。

勾配とは、傾きの程度を『水平距離と垂直距離の比』であらわしたもので、三角関数でいうところの tan(タンジェント)に相当します。

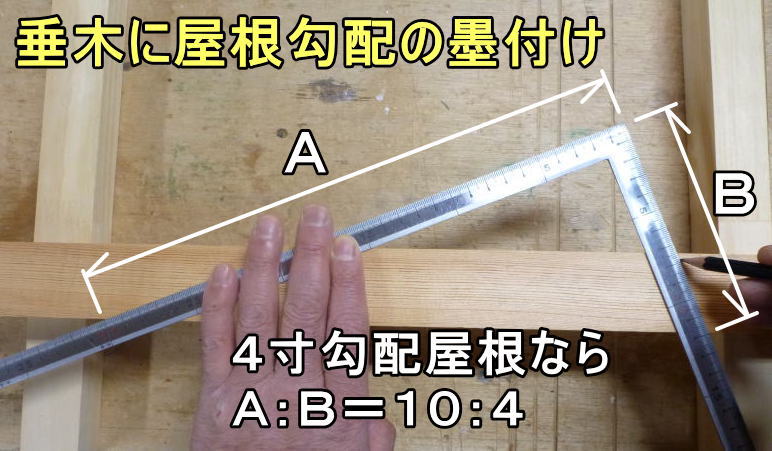

例えば上の写真は屋根を作っているところなんですが、斜めにかけてある角材は垂木(タルキ)です。

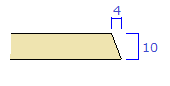

この屋根の傾斜は、いわゆる『4寸勾配』

つまり水平距離10に対して垂直距離4上がる勾配ということです。

今は向かって右側の垂木を取り付けていますが、この後、左側の垂木も取り付け、棟木の上で垂木の先端どおしを突き付けます。

そのため、垂木の先端はイラストのように斜めにカットしなければならず、その際の斜めの角度は、屋根勾配と同じにすればOK

そのため、垂木の先端はイラストのように斜めにカットしなければならず、その際の斜めの角度は、屋根勾配と同じにすればOK

つまり 10:4 の勾配でカットします。

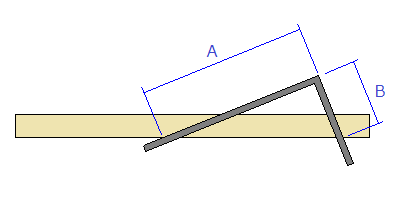

10:4 の勾配線をさしがねで引くには、イラストのAの目盛とBの目盛の比率を 10:4 にし、妻手側で墨付けすればいいです。

例えばAが300なら、Bが120 という具合ですね。

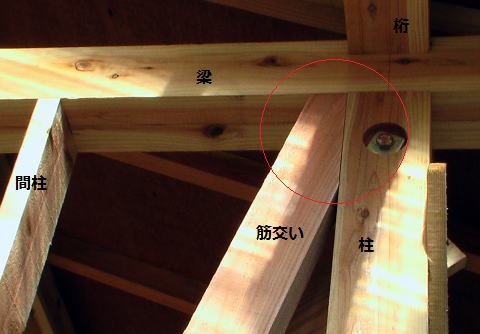

筋交いの端部のカット線を、正確に墨付けする

筋交い端部は斜めにカットして取り付けますが、この角度を正確に墨付けするには、現物合わせする以外にも、計算で求められます。

そして、上記の方法で材料にさしがねを当て、カット線を引けば良いわけです。

※ 筋交いの墨付けについては別途詳しくページを書いてますので、こちらを参照してください。

⇒ 筋交いの作り方

45度の墨付け

左写真のように、A点とB点の目盛が同じになるようにすれば 45度

・・簡単ですね (^^)

30度、60度の墨付け

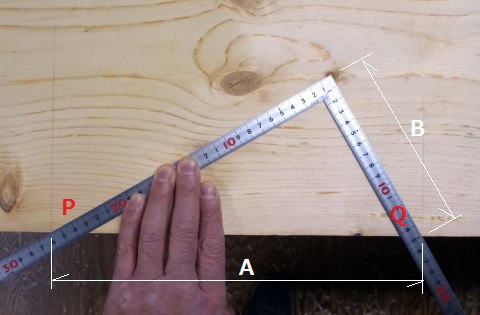

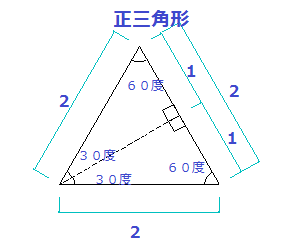

sin30度=1/2 または cos60度=1/2 を利用して、分度器要らず、さしがねだけで30度と60度は出せます。

左写真のA:Bが、2:1となるようにさしがねを置けば、さしがね左側の角度が30度、同様に右側が60度になるわけです。

例えば点Pから30度の線を引きたいときは、

点Pから300mmの距離に点Qを取り、点Qに150mmの目盛を合わせて点P・Qを通るようにさしがねを置くということです。

※ A : B = 300 : 150 = 2:1

正三角形を半分に割ったと思えば、良くわかりますよね(^o^)┘

さしがね裏面の『角目』や『丸目』を使う

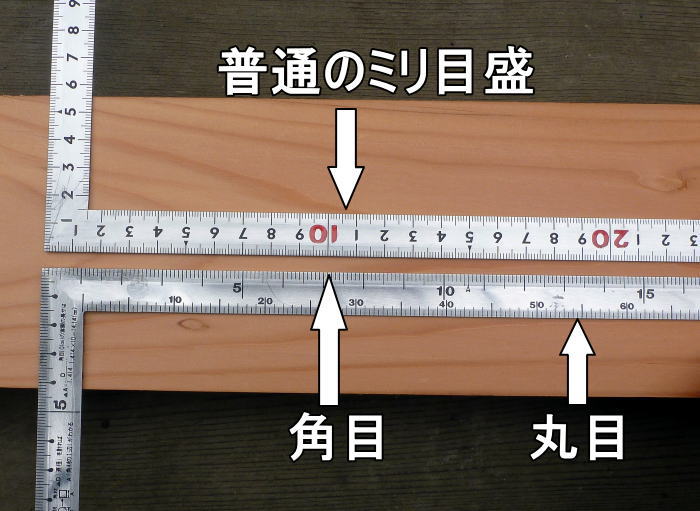

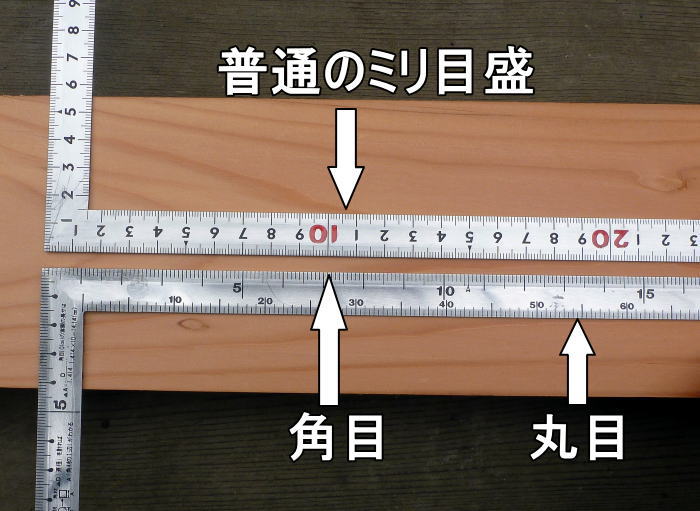

角目・丸目とは

さしがねは、裏面に角目や丸目が刻まれているものがありますが、

角目というのは普通のミリ単位の√2倍で目盛が刻まれています。

つまり角目の100は、実際の長さが100×√2=約141㎜

丸目はさしがねのコーナー部分の内側から目盛が始まっていて、ミリ単位の円周率倍。

つまり丸目の100は、実際の長さが100×π=約314mm

これらを利用した使い方は、例えば・・・

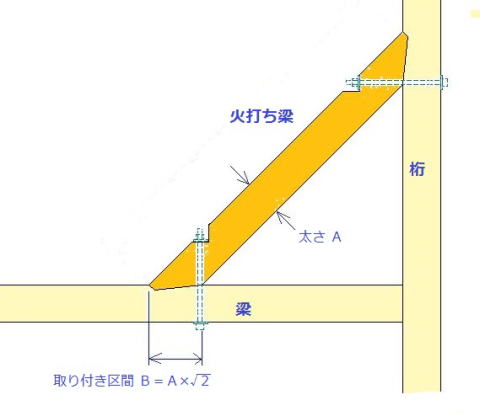

火打ち梁の取り付きの墨付け

『火打ち梁』というのは、水平に入れる筋交いのような部材で、梁・桁の間などの入れて、地震で建物が水平方向に歪む力に抵抗します。

火打ち梁が梁や桁に取り付く位置には、火打ち梁が滑らないよう掘り込みするんですが、その区間を墨付けする際、

火打ち梁の太さ(巾)がAとすると、取り付きの区間長さはA×√2になるので、

これをいちいち計算するのではなく、角目を使います。

例えば、火打ち梁の太さが90とすると、角目で90の寸法を取り・・・

その位置に墨付け

この区間をノミで掘り込み、火打ち梁の『受け口』ができました。

というふうに角目を使うと、部材が45度で当たる部分の長さを、いちいち計算することなく墨付けできるわけです。

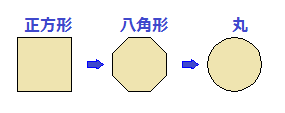

八角形を作る ⇒ 最後に丸棒を作る

左の写真は自作の花台ですが、この足のような丸棒は、角材から削り出して作っています。

鉋で正確な丸棒を削り出すには、正方形の角材を、一旦、正八角形に削り出し、それから十六角形 ⇒ 丸棒 と進むのがいいです。

何の目安もなく正確な円形に削り出すのは難しいんですよ。

だから一旦八角形を経由するのがベター

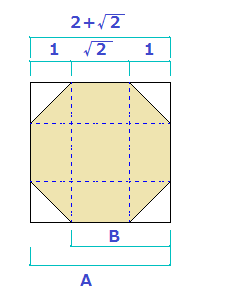

さて、正方形と正八角形の数値的な比率はこのとおりなので、↓↓

左図のA:B=2+√2 : 1+√2

これを計算して丸めると

A : B=√2 : 1

つまりAはBの√2倍・・・となり、さしがねの角目と表目との比率そのものになるわけです。

※ 途中の計算方法は詳しく聞かないでくださいね(^_^; よく分からないけど、とにかくそうなるんです(笑)

つまり正方形の一辺の長さを角目で測り、その読みを、表のミリ目盛で測ったのがBの寸法ということになります。

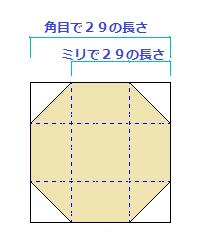

角目で角材(正方形)の一辺の長さを測ります。

この例では29ですね。

角目で読んだ29という『読み』を、表のミリ目盛の寸法でケビキをセットしているところです。

これで角材に墨付け

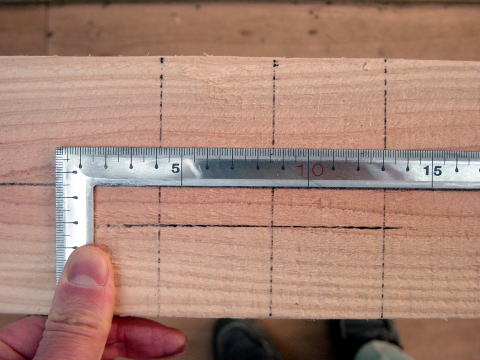

角材の両側から同様に墨付けします。

こんな具合になりました。

この線が、正八角形に削る際の目安

写真のA:Bが、√2:1の比率になるんです。

線のところまで鉋で削り込みます。

4つの角を同様に削れば、正確な八角形の出来上がり

あとは目分量で十六角形に削り、その後は材料を左手でゆっくり回転させながら右手で鉋削りすれば、限りなく円形に近づいていきます。

最後にペーパー掛けして滑らかにすれば、丸棒の完成デス(^^)v

丸目を使う

私は普段、丸目を使うことはあまりないですね~

丸目の目盛は表目のπ倍、つまり円周率倍なので、丸いものの直径を丸目で測れば、その目盛が即、円周の長さということになります。 例えばこんな使い方

煙突やダクトなどを繋げるために、アルミテープの長さが全部で何メートル必要か?

・・・なんてことを調べるとき、

丸目で直径を測れば、計算しなくても円周の長さが分かるので便利

このダクトは、円周が約34センチだということが分かります。

等分割り

例えばこの板を縦に3等分にカットしたいとき、板巾を測ってみると、285ミリありました。

これを3等分した位置に墨付けしたいのですが、285÷3 と計算で求めるのは面倒だし、間違えやすいので・・・

さしがねを斜めに当て、板の両端に、切りの良い数値がくるようにします。

この例では全巾が300になるように置いたので、さしがねの100と200の位置を墨付けすれば、簡単に3等分の出来上がり(^^)v

さしがねの『巾』を利用する使い方

さしがねの巾は15ミリ つまり尺・寸単位では1寸の半分の5分に相当します。

在来工法の木造家屋の墨付けでは、5分とか1寸単位が頻繁に出てくるので、さしがねが5分巾で出来ていると便利なことが多いです。

ほぞ穴の墨付けをしているところです。

ほぞ穴の巾は1寸=約30ミリ

なので、いちいち30ミリを測って点を打つのではなく、材の芯墨(中心線)にさしがねを添わせるだけで、芯墨から15ミリの位置に自動的に線が引けるわけです。

芯墨の両側にこれをやると完了

間違いが少なく、合理的だと思います。

深さを測る

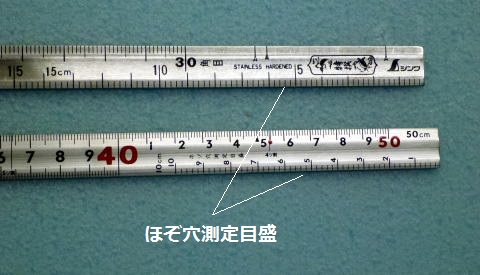

角目付き差し金の裏、長手の先端には 『 ほぞ穴測定目盛 』 がついている場合が多いです。

先端から目盛が刻まれているので、ほぞ穴などの狭い穴に突っ込んで、深さを測ることができるのです。

太さを測る

これはオマケみたいなモンですが(^^ゞ

森で立木の太さを測る道具に林尺(りんじゃく)というものがありますが、林尺がないとき、2本のさしがねを使って立木や丸太の太さを測ることが出来ます。

ただし、読んだ目盛からさしがねの巾(15ミリ)を引いた値が太さになるわけですが・・・

※ 昔、仕事で山に行き、林尺を忘れたのでこの方法でやった思い出があります。

(^^ゞ

さしがねの種類と選び方

ところで、DIYをするなら、どんなさしがね(曲尺)を選べば良いでしょう?

さしがねにも各種あるので、目的に合ったものを選びたいところです。

どんな種類のものがあって、どのように選んだら良いか、私の経験や私見から書いてみます。皆さんがさしがねを購入するときの参考になれば幸いです。

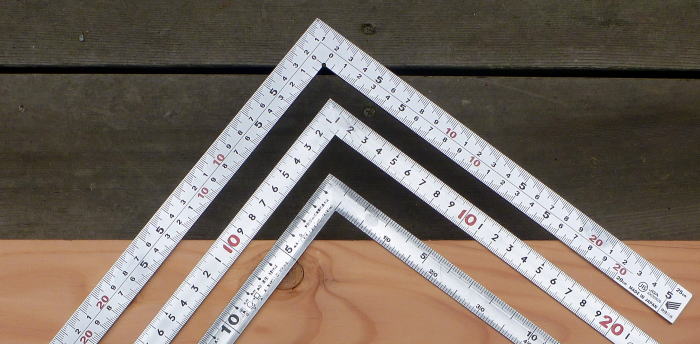

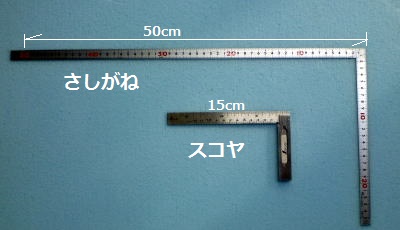

サイズの違い

スコヤで直角の確認

L字型になったさしがねの、長いほうを『長手』、短いほうを『妻手』といいますが、長手が50㎝まで刻まれているのが一般的

これだと家具から建物まで、広い用途で活躍できます。

長手が30㎝までのさしがねもありますが、主に小物作品を作るのならコンパクトで使いやすいと思います。

でも作るものが多種多様で、どれか1本買うとしたら、50㎝までのタイプをお勧めします。

さらに小さな、写真のような15㎝までのものもありますが、これは最早さしがねとは言わず、『スコヤ』または直角定規といいます。

スコヤは曲がりの部分が頑丈に出来ていて、直角精度が高く狂いもほとんどないので、むしろ直角を測ったり確認する用途なら、さしがねよりスコヤを使うほうがいいです。(大きな材料を除いて)

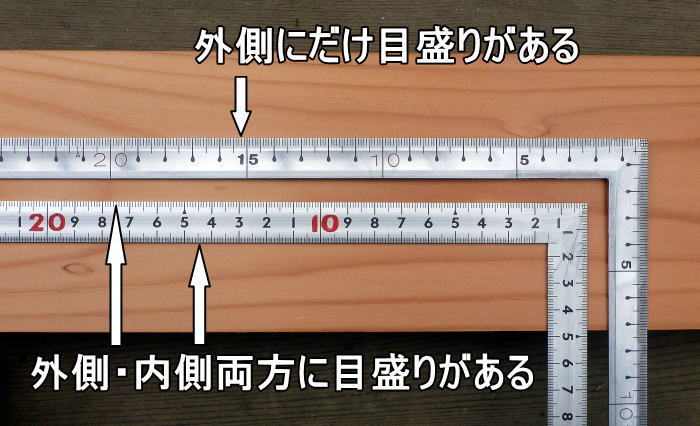

内目盛りの有無 目盛りの多さの違い

目盛りが、L字の外側だけにあるものと、外側内側の両方にあるものがあります。

種類としては4段目盛り~8段目盛りまであるんですが、4段とか8段というのは目盛りが刻まれている場所の数のことで、例えば・・・

4段目盛り

長手(表)外側、妻手(表)外側、長手(裏)外側、妻手(裏)外側・・・の4か所に目盛り有り。 つまり外側にしか目盛りがないということ。

8段目盛り

長手、妻手、外側、内側のすべてに目盛りがあるタイプ。 つまり8か所すべてに目盛りが刻まれています。

5段目盛り~7段目盛り ⇒ 上記の中間のタイプ ということになります。

単純に考えれば、目盛りが多くあればあるほど良いようにも思いますが、目盛りがたくさんあると、なんとなく目にうるさいというか、ごちゃごちゃ感があってキライ!という場合もあると思います。

特に年を取ると、シンプルな目盛りが好ましかったりしますんで・・・(^^ゞ

「快段目盛」が快適!

ミリ目盛りが階段状に刻まれているものがあり、「快段目盛」と呼ばれます。

ミリ単位でポイントするときにとても見やすいので、間違いが少なくなるはず。アイデア商品ですね~

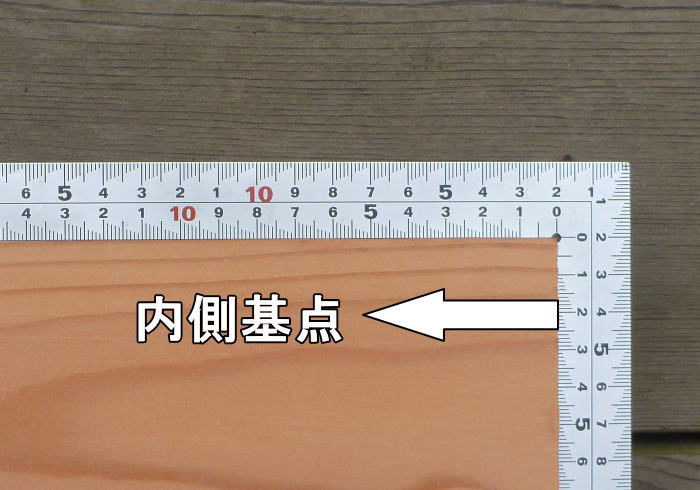

外側基点と内側基点の違い

さしがねの内側に刻まれる目盛りが、外側からはじまるのが「外側基点」、内側からはじまるのが「内側基点」です。

内側基点だと、さしがねを材料に引っ掛けて長さを測れる利点があるものの、外側と内側の目盛りがズレているので、人によっては見にくかったり、読み間違いが多発する可能性はありますね。

外側基点は長さを測るときに、さしがねの端部を材料の端に正確に合わせる手間がかかりますが、目盛りの付き方がシンプルなので読みやすく、間違いの頻度は少なくなると思います。

個人的意見ですが・・・

若い人向き ⇒ 内側基点、 目盛りがたくさんあるやつ

高齢者向き ⇒ 外側基点、 シンプルな目盛りのやつ

・・・という感じでしょうか。(^_^;

角目・丸目の有無

さしがねには表にも裏にも目盛が刻まれているわけですが、

① 表も裏もミリ単位のもの

② 表はミり単位だけど、長手の裏が角目(√2倍目盛り)と、丸目(円周率倍目盛り)が刻まれているもの

・・・の種類ががあります。

建物を作るなら角目・丸目がついているタイプが重宝しますが、主に家具類だけ作るなら、表裏とも普通のミリ目盛りだけのタイプのほうが便利ですね。

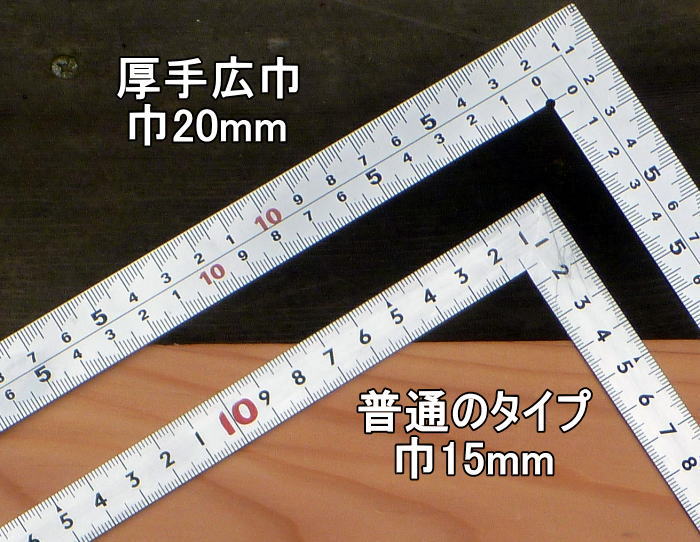

厚さや巾の違い

さしがねの巾は普通は15mmです。 昔からそうです。

でも巾が20mmのもあります。こういうのは「広巾」と呼ばれ、中でも厚さがあるものは当然ながら重さもあり頑丈です。「厚手広巾」と呼ばれるタイプです。

普通の15mmのタイプはよくしなるので、さしがねを曲げて曲線をけがくことも出来ます。

しかし厚手広巾はあまり曲がらないので曲線をけがくのは無理だし、ペラペラの薄いベニヤ板に墨付けするのも苦手。( しならなくて、2点に掛けることが難しいため

)

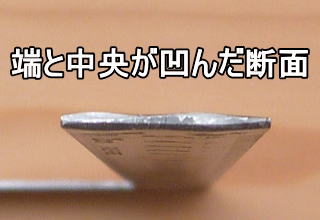

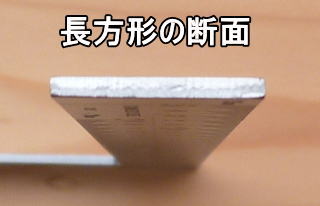

あと、断面については・・・

左(上)の画像のものは、中央と端が狭くなっているので指で中央部を押さえやすく、墨差しで墨付けをしても端部が浮いているために墨が後を引いて汚れるということが避けられます。

一方の右(下)の画像のものは断面が長方形で分厚くできています。厚手広巾に多く、「平ぴた」なんて呼ばれるようです。

このため、墨差しで墨付けするには不向きだけど、鉛筆やボールペンなら問題なく、何より頑丈なので狂いも少ないと思われます。

カッターナイフで何か切るときの定規代わりに曲尺を使うこともよくありますが、厚手広巾だとズレにくくて安定感があります。

鉛筆で長い線を引くときもやはり安定感が違いますね。

尺目盛とミリ目盛

目盛が尺・寸単位になっているものと、センチ・ミリ単位のものがあります。

伝統的な木造建築を手掛けるプロの大工さん・宮大工さんたちは尺・寸目盛のさしがねを愛用されていると思いますが、われわれのようなDIY日曜大工愛好家はセンチ・ミリ目盛のさしがねで十分だし、そのほうが断然使い勝手がいいです。

現在、普通に入手できる木材はほとんどがミリ表記されているし、工業製品であるサッシや屋根材、フローリング材、外壁材などすべての建材はみなミリ表記

付属の設計図も全部ミリで表記されているので、尺や寸で考えることはほとんど無いです。

お勧めのさしがね

オススメの曲尺ということで、私が持っている3本をご紹介します。

シンワ測定 シルバー曲尺 50cm 10014

裏に角目と丸目が刻まれているタイプで、表はシンプルな外側基点で見やすいです。

また、長手の裏の端に「ほぞ穴測定目盛」が付いてます。

断面は端部と中央が狭くなっているので、墨差しでの墨付けに便利です。建物作りには適しているでしょう。

角目があるので、45度に接合する家具や建物の墨付けには便利です。

これは私が長年愛用しているもので、自宅も小屋もこれ1本で作ってきました。

SK11 曲尺 建築用 50cm JIS1級 FSDD-50CKD 表裏同目 同厚

表裏、内外すべてに普通のミリ目盛りが付いていて、長手の裏の端に「ほぞ穴測定目盛」が付いてます。

角目や丸目は必要ない・・・という方の場合は、曲尺を裏返してもミリ目盛りが使えるのでかえって重宝するでしょう。

外側基点なので目盛りはシンプルで見やすく、読み間違いもほとんどありません。

軽くて取り回しが楽。 価格もお手頃で、ちょっとしたDIYにはこれ一本で十分に使えます。

これは私の愛用の曲尺の後継機(?)で、快段目盛りが付いてより使いやすくなっています。

断面も、端部と中央が狭いタイプなので墨差しも使えます。

新潟精機 SK シルバー曲尺 銀龍 快段目盛 厚手広巾 50cm MT-50KD

快段目盛りの付いた厚手広巾です。

やや重いですが、丈夫で安定感があり、カッターナイフの定規としても使いやすいです。

内側基点なので、何かに引っ掛けて測る用途の多い場合にも重宝する曲尺だと思います。

さしがねの使い方は、もっとずっと奥が深い!

さしがねを使った伝統建築の作図法のことを、専門用語で規矩術(=きくじゅつ)といいます。

規矩術に比べれば、これまで書いてきたことはほんの序の口。(^^ゞ

本格的に知ろうとすれば、ずっと奥深い世界があります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。