継手の作り方 腰掛け鎌継ぎの例

継手(つぎて)とは、材木の長さ方向に木材をつなぐ、つなぎ目のこと。

※ 長さ方向でなく、直角方向などに接合する場合は、仕口(「しぐち」または「しくち」)といいます。

普通、材木は1本の長さが4m程度で販売されていることが多いんですが、

木造で小屋を建てたり家を増築するとき、どうしても梁・桁や土台などの長さが4m以上になることはありますよね。

そういうときに材木を長さ方向に継ぐわけですが、そのときに継手の加工が必要になります。

継手には様々な種類があり、加工の難易度もピンキリだけど、このページでは、最も一般的でよく用いられている『 腰掛け鎌継ぎ 』の作り方をご紹介します。

実際、セルフビルドで家を建てるとき、継手としてはこれを知っておけばほぼカバーできるはず。一般住宅でも多用されている継手です。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

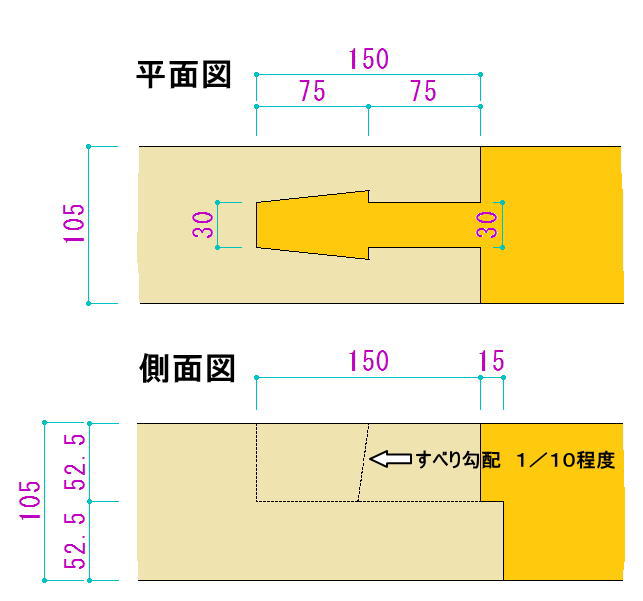

腰掛け鎌継ぎの各部の寸法

一般的な3寸5分の材木を使う場合、標準的にはこんな寸法

(必ずこの寸法を使うと決まっているわけではないけど、多分これが一番ポピュラー)

素人が作っても意外に正確にできる訳

腰掛け鎌継ぎの♂♀はこんな形状です。

この継手、パッと見、なんだかエロい感じがするのは置いといて(笑)、やや複雑そうに見えますよね。

こんなの、素人が正確に加工できるかしら? という印象を持つかと思います。

でもこれが意外に正確にできちゃうんですよ。 それには訳があります。2つご紹介します。

1、墨付けのヒミツ

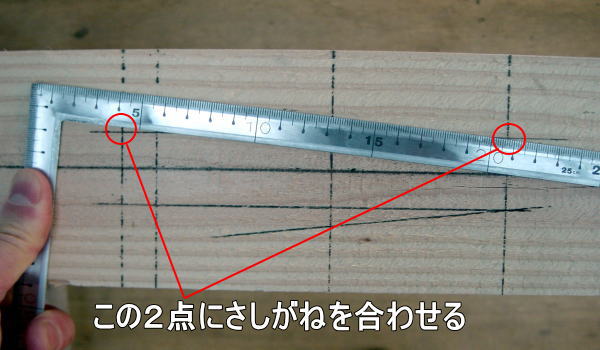

♂側、♀側ともに墨線の形状は全く同じ。 寸分の狂いもなく全く同じに墨付けしないといけないわけですが、特に誤差が大きくなりそうな斜め線はどうやって引くのでしょう?

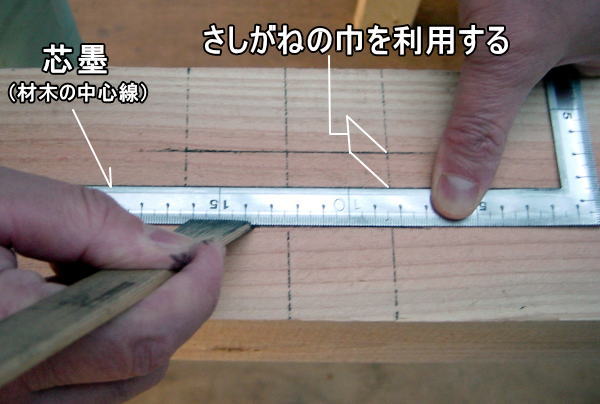

墨付けの際は、『 さしがねを当てて目盛を読み、何ミリのところに点を打ってその点と点を結ぶ 』・・・なんていう、学校の図形の授業のようなやり方は出来るだけしないようし、さしがね本体をうまく利用するようにします。

なぜかというと、目盛の数字を読んでやるような方法だと間違いが起きやすいし、目盛を読み点を打ち ⇒ そこにさしがねを当てる、という2工程を踏むことで誤差も大きくなるんです。

なので、『鎌首』の根元の巾も、何ミリと決まっているわけではないんです。

実際には、さしがねを上の写真のように当てて線を引きます。簡単な方法だけど、このやり方だとまず間違いは起きないし、非常に正確です。

♂側、♀側とも寸分たがわず墨付けができます。

2、噛み合わせるにつれて♂♀が吸い付くように密着する

⇒ 『すべり勾配』 の仕組み

継手を組むときは、♀側(下木)に♂側(上木)を乗せて上から掛矢(カケヤ=大きな木槌)で叩き入れるのですが、

最初入れるときは簡単に入り、叩き込むにつれてキツくなってゆき、最後にはピタッ!と吸いつくように密着してきれいに納まります。

これにはすべり勾配という仕掛けが活躍しているのです。

![]() で示したラインは、じつは垂直ではありません。少し傾いています。つまり勾配がついているのです。

で示したラインは、じつは垂直ではありません。少し傾いています。つまり勾配がついているのです。

勾配の程度は10分の1、つまり高さ10に対して横に1ズレるということですね。

♀側の穴にも同様にすべり勾配がついているので、間口は広く、底にいくにしたがって狭くなっています。

♂側の突起部分は、この♀側の穴の形状とピッタリ同じなので、入れ始めは余裕があるため簡単に入り、叩き込むにしたがってキツく密着するようになるというわけです。

実際にやってみれば分かりますが、この『入っていくにしたがってキツくなる』というのは、けっこう快感なんですよ。(^^)v

在来工法でセルフビルドしていく楽しみの一つといってもいいくらい。

結果、♂側と♀側が引き寄せられてしっかり密着し、ぐらついたりガタついたりしない素晴らしい継手となります。

コツとしては♂側を決して♀側の穴のサイズより小さくしないことです。

気持ち・・・墨線半分くらい♂側を大きく作っておくといいです。叩いて入れるうちに木の繊維がつぶれて気持ちいいように密着していきます。

※ 大きく作るというのは木の軸方向のことです。太さ方向に大きくはしません。太さ方向に大きくしたものを無理に叩き入れると♀側が割れます。

加工の手順 ♀側

加工の方法には人によってさまざま流儀があるみたいですが、私は「大工作業の実技」という本を参考に、以下の手順でやっています。結構うまくいきます。

私の自宅や工房のセルフビルドでは自分で墨付け・刻み加工をしましたが、この本が先生でした。

大工作業全般についての教科書ですが、ここで取り上げている「腰掛け鎌継ぎ」はもちろん、各種の継手・仕口の墨付け、刻み加工をする際の、具体的寸法や手順についても、詳しく記述されています。

1 墨付けをする

カクノミで材木の端近くに穴をあけることになるので、墨付け時点では材木の端部に余分な長さをつけたままにしたほうがやりやすい。

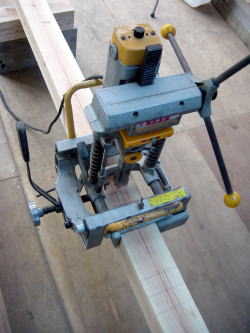

2 カクノミで穴をあける

鎌首の真っ直ぐな長方形を、30ミリの角ノミを装着して材木の半分の深さまで角穴をあける。あける順番ははじめに両端部をあけ、その後順番に真ん中をあけていく。

そのほうが角ノミが横に流されることなく安定してあけられる。

この時点までは、材木の余分な長さはつけたままにしておく。カクノミは材木のあまり端っこのほうには乗せられないため。

カクノミってこんなの。↑↑

角穴をあけることだけに特化した工具です。 新品だと7万円~だけど、私はヤフオクで中古を1万5千円でゲット!

3 余分な長さを切り落とす

丸ノコを使って材木の表裏から切り込み、余分な長さをカットする。切断面の小口にイラストのように線を引く。

4 腰掛け部分をカット

丸ノコの刃の出を材木の高さの半分に調整して横挽き、さらに手ノコで深さ15ミリの縦挽きをして、このようにカットする。

手ノコで切るときは一旦90度横に転がして 、ノコを垂直に上下させるとうまくいく。

5 溝の中をノミでさらう

カクノミであけた穴の底は凸凹しているので、巾30ミリのノコで底をさらい平らに均す。

穴の深さは多少深くなっても浅いよりはずっとマシなので、浅くならないよう 時々深さをチェックする。

6 すべり勾配を印す

溝の内部に「すべり勾配」の線を引く。これもベニヤ板などで型取り定規をつくっておくと便利。

すべり勾配があることによって、♂♀をはめ込むときに入りやすく、入れるに従ってお互いが引き寄せられてしっかりと吸い付くようになる。

7 すべり勾配線に切り込みを入れる

すべり勾配の線にノコで切り目を入れるが、先端まで刃のついた小さなノコを使うと便利。

こういうノコはホームセンターでも手に入る。ノミでも切り込みできるが 、相当切れ味よく研いでいないと難しいのでノコの使用がオススメ。

8 鎌のナナメ線をノミで欠き取る

できるだけ巾の広いノミを使うとうまくいく。きちんと垂直に掘られているかよくチェックする。

墨線より外側まで掘り過ぎないように注意!

鎌のナナメ線をノミで欠き取るときは、木目を良く見て、木の繊維の流れを見ておこう。

木目に平行に近い角度でノミを入れたときは、その隣の部分も割れてしまうので、欠き取って残す部分にその影響がでないようにする。

上のイラストではBの位置からはじめると右図のように割れが入るおそれがあるので、Aから入れる。

こうすれば割れの入る箇所は欠き取られる部分だから安心。

9 完成

これで完成。複雑そうに見えるが、加工は意外に簡単。

加工の手順 ♂側

1 墨付けをする

墨付けの状態。やはり余分な長さをつけておいた方が無難。

2 余分な長さと、下半分を切り落とす

カットした小口面にも線を引き、丸ノコと手ノコを使って下半分を切り落とす。

3 鎌のナナメ線に切り込みを入れる

丸ノコで鎌のナナメ部分の切り込みを入れるが、これは最後まで切らなくて良い。

首の根元の部分に、丸ノコの刃の出を調整して、材木を横倒しにして切り目を入れる。

その後、斜めの切り込みにノミを入れてやると簡単に割れ落ちる。

4 すべり勾配を印す

材木を横に倒し、♀鎌づくりのときにも使ったベニヤ板の定規で、すべり勾配の線を印す。

5 鎌首に切り込みを入れる

手ノコで、鎌首の切り落とす部分に墨線の深さまでたくさん切り込みを入れる。切り込み過ぎないように注意。

6 ノミで欠き取る

切り込みを入れた部分をノミで欠き落とす。切り込みをたくさん入れておけばいとも簡単に欠き落とせるが、木目の向きによっては反対側が墨線より内側まで大きく削

りとられてしまうので要注意。

木目が○印イラストの向きなら安全だが、×印イラストの場合はノミを入れたときに木目にそって割れが入り、材木の残す方の側まで欠き取られることがあるので注意。

こういう場合は材木を上下逆に置いて、裏側からノミを少し入れ、再び上下逆にして墨線に沿ってノミを入れるとうまくいく。

7 完成

入る部分のカドをカンナで削るか、玄能で叩くかして丸みをつけておくと、入りやすい。

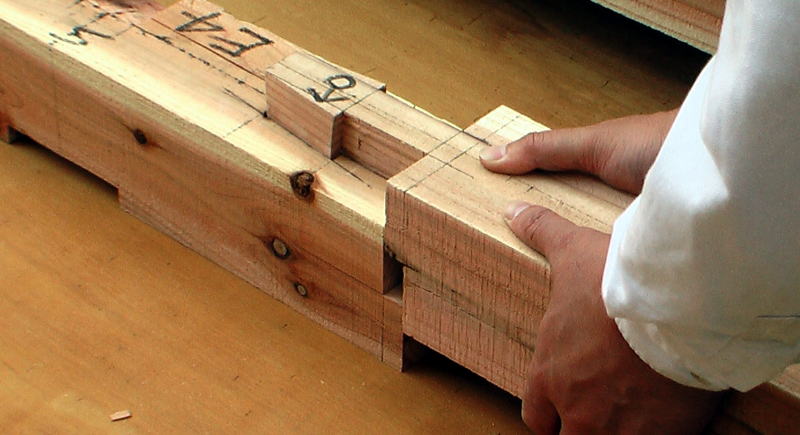

継手を設ける位置

桁などに継手を設ける場合の位置は、もちろん柱の真上は不可能なので、位置的には柱芯から300mmほど持ち出して継ぐのが良いとされています。

上の写真は小屋作りのときのものですが、♀側(下木)を柱芯から300mm持ち出し、そこに♂側(上木)を叩き入れているところです。

継手の位置はどこでも良いわけではなく、例えば柱と柱の中間付近にしてしまうと、上からの荷重に対して弱くなるわけです。

まあ、ちょっと考えれば当然ですよね。(^^)

以上、腰掛け鎌継ぎを例にした継手加工のお話でした。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。