木材の刻み 木造建物の継手・仕口をDIYで手刻み

この小屋は木造軸組み工法、いわゆる在来工法で作っています。 基礎から屋根まですべて手作り (^o^)┘

木材への枘(ほぞ)加工や継手の加工なども、すべて手刻みです。 棟上げも夫婦二人だけで行いました。

刻み(きざみ)とは、材木どおしを組んで上棟するために、交差する箇所や長さを継ぐ箇所に、枘(ほぞ)や継手の加工を施すことです。

主に直角に接合する部分の加工を「仕口(しくち)」、長さ方向に継ぎ足す加工を「継手(つぎて)」といいます。

現代ではこの刻み作業を、専門の工場によるプレカット(=コンピューター制御の機械加工)で行うのが主流なので、手工具で刻むのは今時珍しいことかもしれません。(^_^;

刻み作業は素人には難しそうに見えるかもしれませんが、切妻屋根の木造建物なら、必要な仕口・継手の種類は少ないし、一旦やり方を覚えれば意外に簡単に出来るんです。

使用した材料

これはスギの3寸5分柱材

105×105×3000mm

材料は地元の森林組合と木材店から購入しました。

土台は、腐れないように米ツガ防腐材注入土台105×105。

柱・桁・束は地元のスギ105×105、タルキはカラマツ45×60、梁は米マツの105×150を使用です。

積んでおくときは、風通しよくなるよう桟木をはさんでおくんですが、指の太さ以上の厚さの板が良いです。

この画像はワンバイ材を桟木にした箇所ですが、私の指が太いため、これではやや狭いです。

材木をヨイショッと置いたときに指をはさまいように (^^ゞ

刻み加工にも順番がある

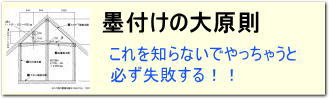

木造建物の構造材に墨付け・刻みを行う際は、梁・桁・土台などの横に使う材木(=横架材(おうかざい)といいます。)から先にはじめ、柱・束などの縦に使う材木は後からにします。 それには合理的な理由があります。

また、墨付けは構造物の基本のラインとなる「基本線」を設け、基本線を基準に行うことによって、反り・曲がりのある材をたとえ100本以上加工して組み立てても、それぞれの仕口・継ぎ手が寸分たがわずピタッ!と合うのです。

これにも、木造建物作り独特の仕組みがあります。

その理由等の詳しくは、こちらのページをご覧下さい。

平ほぞ

(柱や束と、横架材の接合部)

木造建物作りの仕口で、数の上で最も多いのが平枘(ひらほぞ)です。

土台や梁といった横架材には♀側となる枘穴(ほぞあな)をあけ、柱や束の両端部には枘の♂を加工し、横架材に差し込むわけです。よく見る、普通の単純なほぞですね。

♀側と♂側、それぞれの加工は以下のとおり。(一部、私の独自の工夫もあります)

平ほぞの♀側

ほぞ穴を掘るのは、なんといっても「手動角ノミ」が便利。

これはヤフオクでゲットした中古のmy手動角ノミです。1万5千円也。

ほぞ穴を早く正確にあけられます。

材料の中央に通っている黒い線は、墨つぼで打った中心線です。

平ほぞの♀側、つまり穴のほうは、ドリルと手持ちノミでも開けられますが、効率と正確性では断然 「手動角ノミ」 のほうが便利!

ただし、手動角ノミは新品を買おうとすると高いです。(-_-;)

現実的にはヤフオクなどで中古品をゲットするのが良いでしょう。私もそうしましたが充分に使えています。

平ほぞの♂側

今度はほぞの♂の墨付け。

いろんな方法がありますが、私が使っているのは、ごく簡単な自作の定規です。

材木の芯と平行に墨付けできるので重宝。

丸ノコで縦の線をカット。

この後、材木を裏返しにしてまたカット

丸ノコのカットで残った部分(奥のほう)を、手ノコでカット

自作の直角切りガイドを使って、横の線をカット。

丸ノコの刃の出を調整しからやります。←そうしないと、折角のほぞが切れちゃうのだ。

こんな感じになりました。

次は、これと直角方向に、ほぞの巾決めの切り込みをします。

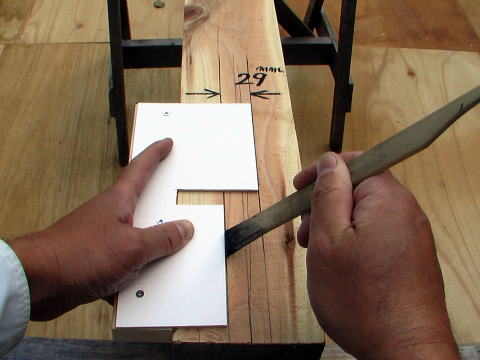

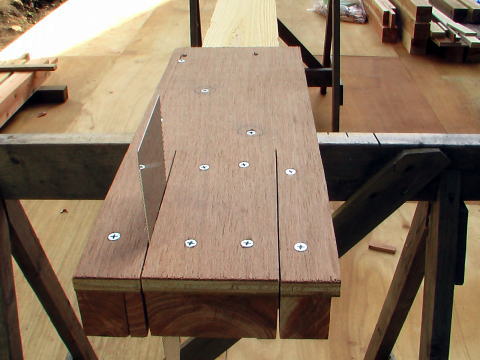

独自に工夫した「ほぞ巾カット自作冶具」を使います。

冶具を材木の上に乗せ、ビスを打って仮固定。

冶具のスリットに添って手鋸を進めていきます。 スリットのおかげでカットラインがずれることなく正確に切り進められるので便利。

上から見るとこんな感じ。 手鋸の先っぽが見えます。

冶具をはずして寸法チェック。

スリットに沿って切っているため、毎回同じ寸法で、真っ直ぐにノコ挽きできます。(^^)

ほぞ(♂)はほぞ穴(♀)の軸方向に締め付けながらキツく入るため、ほぞの巾の寸法は非常に大事。

ほぞ穴より0.5~1ミリ大きくします。

ほぞの出来上がり。

取り付ける場所によっては、先端を細くした2段ほぞにしています。

えり輪小根ほぞ挿しクサビ打ち

(土台コーナーの納め)

土台コーナーは「えり輪小根ほぞ挿し」という組み方にしました。画像上が♂、下が♀。

作り方はちょっと面倒。

これが♂側 ↓

♂側(奥)と、♀側(手前) ↓

防腐剤を注入した材料なんですが、切断面は防腐剤が行き渡っていないので、組む前にクレオソートを塗っておきました。

組みあがり。

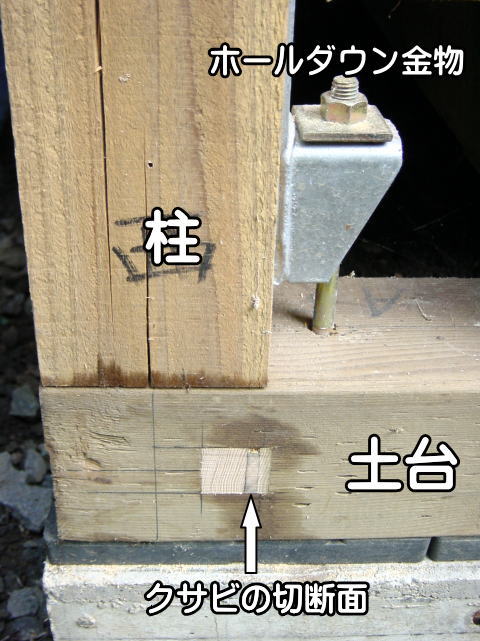

♂のほぞにはクサビ道を切り込んでおき、はめ込んだ後にクサビを打ち込みます。そして上棟後にほぞが飛び出ている部分をクサビもろともカットしてしまいます。これでしっかりと接合される仕組み。

土台をボルトが貫通して、柱に取り付けた引き寄せ金物と連結させています。いわゆるホールダウン金物というものです。

地震の横揺れで筋交いが突っ張って、柱が引き抜けるのを防ぎます。

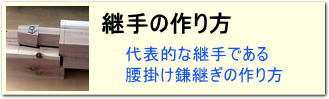

腰掛け鎌継ぎ

(横架材の継手)

継手の加工方法はたくさん種類がありますが、最も一般的な継手は「腰掛け鎌継ぎ(こしかけかまつぎ)」でしょう。

梁材の継手など、特に力のかかる重要な箇所には適しませんが、土台や母屋(もや)などの継手には十分で、プレカットでも多用されています。

腰掛け鎌継ぎの♀側

まずは♀のほうから。

最初にカクノミで長方形の穴を掘っています。この後、端部の段欠きをノコで加工

すべり勾配を墨付けするため、小さな定規を自作して、穴の中に線を書いています。

先端まで刃のついた鋸でギーコギーコ♪

斜めの線をノミで切り取って、♀の加工終わり。

腰掛け鎌継ぎの♂側

♂の方はこんな感じ。

継手の固さ具合をチェックするため、仮はめしてみます。

完全に入れると抜けにくくなるので、途中まで入れて感触を確かめたら抜きましょう。 固すぎるようだったら、♂側を少しずつ削って調整します。

土台の継ぎ手。

切り口に防腐剤を塗っているので、少し染み出てきています。

♂のほうにアンカーボルトを通します。そうすることで、♂♀両方押さえ込みます。

相欠き加工

(柱・梁・桁の交差部の納め)

柱と、梁・桁が交差する部分はこの加工方法を用いました。

2段ほぞの柱 + 相欠きによる簡易な渡り顎がけ + 羽子板ボルトにより組みます。

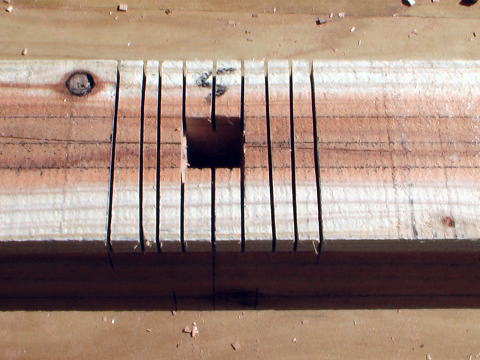

2段ほぞの先端が入る部分を、手動角ノミで角穴をあけてから、

交差する材料の巾のとおり正確に墨付けして、丸ノコで何本か切り目を入れ・・・

ノミで、丸ノコの切り目が見えなくなるところまで欠き込み。

柱には、羽子板ボルト固定用のボルトを通す穴を、あらかじめ開けて置きます。

柱、梁、桁を組んで、羽子板ボルトで固めた様子。

この画像の桁の端部は、腰掛鎌継ぎの♀の加工をしているので、ここに♂がはまります。

火打ち梁の受け口

火打ち梁(ひうちばり)とは、梁と桁の間に斜め45度に掛け渡して、建物が水平方向に歪むのを防ぐ役割をする部材のこと。

梁と桁の、火打ち梁が取り付く部分に、ノミで欠き込み。

火打ち梁本体の加工。

梁に取り付けました。

ボルトを差し込む箇所は、ドリルの先端が滑らないように小さく欠きとっています。

ここからドリルで貫通穴をあけ、ボルトで緊結。

南側だけは木製にしたのは、ここは外から丸見えの場所なので「見栄え」を良くしたいから。

単純に耐震性の機能だけを求めるなら、市販の 「鋼製火打」 を利用する方がずっと簡単で手間要らずです。

なお、鋼製火打には、梁・桁との接合にボルトを用いるタイプとビスを用いるタイプがあります。ボルト止めタイプの方は頑丈だけど、ビス止めタイプの方が施工が楽です。

タルキ堀り

タルキが乗る箇所は、屋根勾配にあわせて欠き取り。

棟木にタルキを取り付けた様子です。

(画像は、片側だけ取り付け終了時点のもの)

小屋作りは楽しいなぁ~♪

これら木材加工を、すべて動画で編集しました

上記建物を題材に、完成までの過程を動画に納めて3時間半に編集しています。

文章や静止画だけではなかなか分からない基礎工事や木材加工の詳細が、動画で詳しく理解できます。

ご自分で小屋(または家)を作るための、本当に役立つ具体的ノウハウが満載! ( 各工程の材料や費用の内訳資料付き )

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。