DIY ガルバリウム波板で屋根を作る 最も安上がり 且つ、耐久性も高い屋根材料

施工 2005年

自宅横に作った小屋の屋根。 メインの材料ははガルバリウム波板で、一部を透明ポリカ波板で明かり採りにしています。

※ ガルバニウム と呼ばれることもありますが、ここでは ガルバリウム と表記します。

このページでは ガルバリウム波板で屋根を作る工程をご紹介します。

トタン板とガルバリウム鋼板の違い

トタン板とガルバリウム鋼板は、どう違うんでしょう?

調べてみると、亜鉛メッキであるトタン板に比べ、ガルバリウム鋼板はアルミニウムやシリコンも混じっていて、耐久性がトタン板より3~6倍もあるとのこと。

それじゃあ、小屋の屋根はガルバリウムで決定!

一口にガルバリウム鋼板といってもいろいろあって、小屋に使ったのは、その中でもおそらく一番薄くて一番安い、シルバーメッキの波板です(^^ゞ

小屋の屋根ならこれで十分でしょう・・・と勝手に考える (^_^;

材料はホームセンターで購入。

厚さ 0.16 巾 665 ミリで、長さは6尺、7尺、8尺、9尺といろいろあります。 長さ9尺のものが1枚千円程度でした。

張るときは、お互いの波板を2山半以上重ねるので、実際の有効巾は60センチ程度。

ガルバリウム波板は屋根材料としては格段に費用が安い!

私はこれまでの家作り・小屋作りで、カラーベスト、アスファルトシングル、長尺カラー鉄板を使用しましたが、平米当たりの材料単価を比較すると、ガルバリウム波板はこれらに比べて圧倒的(およそ3分の1)に安上がりなのです。

且つ、耐久性も高いようなので、見栄えを気にしなければかなり優秀な屋根材料なんじゃないでしょうか。

参考ページ ⇒ 屋根材料ごとの単価比較

屋根の下地作り

ルーフィングを張る(一段目、二段目)

屋根作りの最初は、防水紙としてアスファルトルーフィングの敷きこみ。

この画像は、隣にある自宅2階の出窓からパチリ。

あらかじめ防腐剤を塗り、横桟として取り付ける

波板は傘釘で下地に固定するので、下地として横桟を打ち付けました。間隔は450程度にしました。

横桟は厚さは30ミリのスギ材を使い、防腐剤を塗りました。タルキの位置で釘を打って固定します。

ガルバリウム波板の固定には、長さ38ミリの傘釘を使ったので、《波板の山の高さ+横桟の厚さ》以内に収まり、傘釘がルーフィングや野地板を貫通することはありません。

小屋の屋根のド真ん中は、野地板なしで空けています。

ここは透明ポリカ波板を張って、巨大トップライトにするつもりなのです。

だから、下地は左の画像のように組みました。

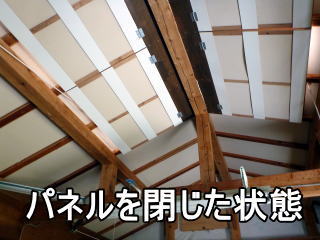

出来上がった巨大トップライトを、小屋の中から見上げたところです。 ヒジョーにっ! 明るいです。(^^)

後日、屋根断熱しました

巨大トップライトは春と秋~冬は良いのですが、夏は直射日光が入ってきてヒジョーッ!に暑い!!

これではたまらん・・・ということで、後日、このように屋根断熱をして、開閉式のパネルを取り付けました。

暑い夏はパネルを閉じ、上からの光を遮断します。

涼しい季節になったらパネルを開き、明るく暖かい室内にすることができます。(^^)v

調節が効くというのは嬉しいものですね。

ガルバリウム波板貼り

買ったガルバ波板は必要長さより10cmほど長かったので、カットします。

波板をカットする方法は、波板カッターというものがありますが、私は持っていないので、ディスクグラインダーで切ります。

ガルバリウム波板を3枚重ねにして、鉄工用切断砥石をつけたディスクグラインダーで一気にカット。

案外簡単に切れますが、切断面はササクレてるので、棟包みで隠れる方の側にします。

カットするときは火花がたくさん!

屋根材張り付けは、南側から順にやっていきました。

張り終えたところは、横桟のラインの上は歩けますが、そうでないところは足を乗せるとガルバ波板が折れてしまいそうなので、一旦施工が終わったところには、なるべく行きたくないです。

手の届く範囲を施工しながら徐々に移動し、最後は北側の端まで到達するので、そこから降りられるように、足場を北側に立てておきました。 逃げ道確保。

傘の下にスポンジがついていて、打ち込むと波板に密着するようになってます。

傘釘の打ち込み

屋根上では、滑りにくい地下足袋がGood!

ポリカのときは下穴をあけたけど、この、安くて薄っぺらいガルバリウム波板は、下穴なしで打ち込んでも全く問題なく突き刺さります。 気持ちいいくらい・・・

もちろん、波の山のところに打つのです。

「けらば」の処理

もうすぐケラバまで到達

さて、いよいよ終点間近。

屋根のケラバをどう納めるか・・・ですが、

考えた結果、トタン板を切って折り曲げ、オリジナルのケラバ水切りを作ることにしました。

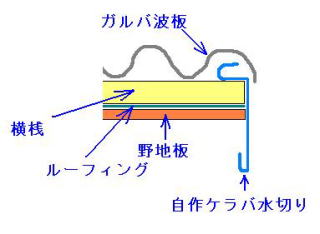

自作の水切りと、ケラバの断面イラスト

下手な絵ですが、断面はこんな感じ。

横からの雨の吹き込みを、自作のトタン板ケラバ水切りが抑えてくれると思います。

ちなみに、自分で水切りを作るのは、こちらのページに詳しく書いてますのでご参照ください。

水切りを、横から釘打ち固定

ケラバ水切りの棟部分に、途中まで切り込みを入れて折り曲げ、サイドから横桟に釘止めして固定。

釘の頭は、白いシーリング材で覆いました。

この上にガルバリウム波板をかぶせて終了。

棟の処理

棟部分は、ポリカ波板の屋根のページで書きましたが、これまた自作の、ごく簡単なトタン板棟包みです。

その前に、波板の合わせ目にアルミテープを貼っておけば万全かな・・・

最後にトタン板を折り曲げた、簡単な自作の棟包みを被せ、ステンレス傘釘で打ち止めて完了。

ただし、波板パッキンの山のピッチが、このガルバ波板と合わないので波板パッキンは使わず、波板と棟包みの間にシーリング材を多めに塗って、雨水の吹き上がりを抑えることにしました。

これで完成!

参考までに・・・

これは小屋の南側末端部の画像です。

トタン板の棟包みの末端は、このように折り曲げて、ケラバ水切りに巻き込むようにしています。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。