後付け、開閉式の屋根断熱 必要の都度、天窓に蓋が出来る断熱パネル

小屋を作った当初は、屋根の断熱は全くしていなかったので、北国の岩手とはいえ夏場はさすがに暑いですし、巨大トップライトから直射日光が容赦なく入り込み、地獄のようになります

( ̄□ ̄;)!!

逆に冬には、ストーブを焚いても暖気がどんどん屋根から逃げていくという効率の悪さ。(まあ予想していたコトだけど・・)

そこで今回、小屋の屋根に断熱材を取り付けました。

透明ポリカ波板の巨大トップライトがあった場所は、必要なときだけ『ふた』ができる開閉式の断熱材です。

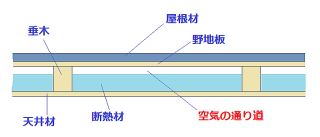

木造家屋の屋根の断熱の仕組み

さて、そもそもの話として、小屋とか家とかを問わず、木造建物の屋根断熱というのは、どういう仕組みであるか復習してみましょう。

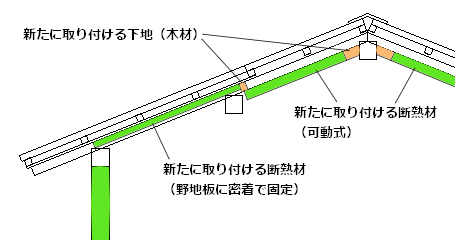

断熱する位置が天井ではなく屋根である場合、一般に多いのはこのパターンでしょうね。

いわゆる屋根裏(つまり小屋裏空間)がなくて、屋根の下ギリギリまで部屋として利用する場合、上のイラストのように『勾配天井』となって、なかなかワクワクするような部屋となります。

私のセルフビルドの自宅もこういう作りにしているんですよ(^^)

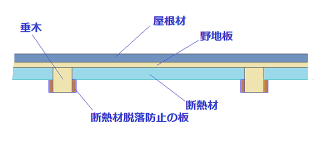

その場合、断熱材は下のイラスト(断面図)のように天井板に密着させて取り付けます。

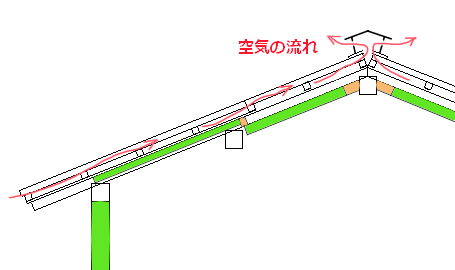

野地板との間にスキマができますが、ここが空気の通り道になるわけです。

直射日光に照らされた屋根はどんどん熱くなり、暖められた空気はこの空間を通って上昇し、棟換気役物から排出される。

・・・・そのため空気の取り入れ口として、軒天に、穴のあいた『有孔ボード』を使用するわけです。これで効率よく熱い空気を吐き出し、断熱効果を高めるわけですね。

上記のことを踏まえた上で、それなら今回の簡素な小屋の場合はどうするか考えてみます。

簡素な小屋の場合、屋根断熱はどうする?

この小屋は、木工をしたりする工房として作ったものですが、経費節減のため天井板もありません。

天頂部には透明ポリカ波板の巨大トップライトがあり、このおかげで、窓が少ないこの小屋でも日中はかなり明るく、照明はほとんど要らないのです。

現状はこうなっていました

一応、直射日光対策として、8枚のスダレを可動式で上げ下げできるようにしていたのです。(ヒモを引いて上げ下げする単純な仕掛け)

これだと、たしかに『直射日光』は半分くらいカットできるけど、暑さを防ぐには全然力不足!

そこで本格的に断熱することにしました。

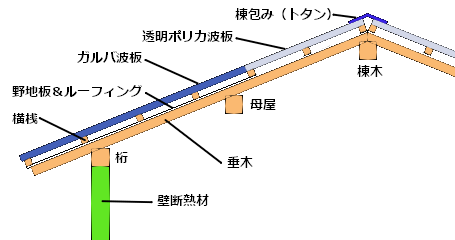

小屋の屋根断熱の基本構造がコレ

イラストの緑の部分が断熱材です。 野地板があった部分には、野地板に密着させるように断熱材を取り付け、巨大トップライトの部分には、スダレのときと同じようにヒモで上げ下げできる、開閉式の断熱パネルを取り付けます。

(この小屋の『壁』には、もともとグラスウールの断熱材を入れていました。)

断熱材は発泡系の板状断熱材を用い、下から押さえつけて野地板に密着させます。

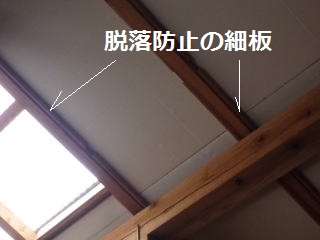

この際、断熱材が落ちてこないよう、脱落防止の細板を垂木に打ち付けます。

こういう構造なので、暖められた空気の通り道は、野地板の外側になります。

幸い、屋根材料は波板なので、それ自体が空間の通り道のようなもの。

ただし、暖められた空気の出口がないとマズイわけです。この小屋は当初そんなこと考えていなかったので、棟換気役物なんてありません。

だから、屋根の頭頂部に一部穴をあけ、手作りの換気口を取り付けることで解決しました。

屋根の断熱工事

屋根本体の断熱方法としては、すでにある野地板に、下から断熱材を押しつけて密着させます。

カネライトフォームによる屋根断熱

断熱材はコレを使用 します。

カネライトフォームの厚さ30ミリの板状断熱材です。

ハーフビルドの家を作ったときに余っていたものですが、不足分はホームセンターから、同じく厚さ30ミリのスタイロフォームを買ってきて使いました。

これをカットして垂木と垂木の間に下から押し込みます。

この小屋の垂木間隔は標準的な455ミリ(1尺5寸)で、垂木自体の巾は45ミリ。

なので、断熱材のカット巾は 455-45=410ミリ となります。

断熱材が落ちてこないよう、垂木のサイドから細く切った板を打ち付けるのですが、今回は厚さ9ミリの合板をカットして用いました。

私はフィニッシュネイラーを持っているので、これで打ち付けました。作業がはかどります。(^^)v

もちろん、断熱材を野地板に押し付けた状態で打つのです。

トップライトには可動式の断熱パネルを作る

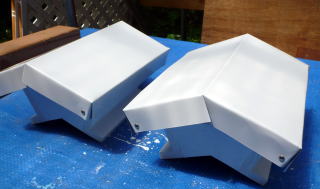

巨大トップライトの下に取り付ける、可動式の断熱パネルはこんな感じ。

断熱材の厚さと同じ30ミリの角材で木枠を作り、その中に断熱材を押し込みます。

画像は、パネルを閉じたときに室内側になる面。

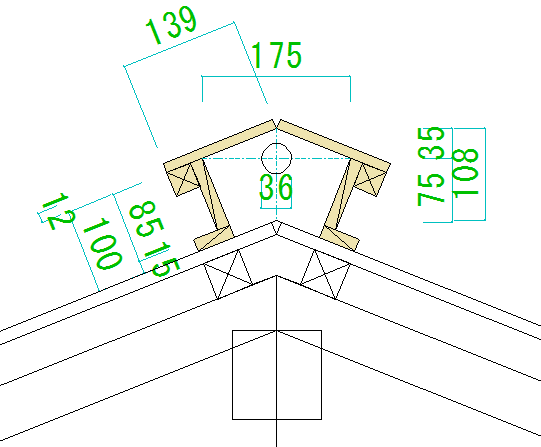

棟木に下地材を抱かせ、下地材と断熱パネルを丁番でつなぎます。

パネルの下部にヒモを取り付け、ヒモを引くとパネルが閉じるというわけです。

こちらは断熱パネルを閉じたときに屋外を向く面。

つまり直射日光に照らされる面となるため、断熱材がむき出しだとマズイので、全面を化粧合板で覆いました。

使った化粧合板は、アイカハイボードというもの。 表面がつるつるで固く、いかにも対候性が高そうです。

ヒモはφ6ミリ

途中こんなふうに、滑りやすい金物を経由し、先端をリング金物と結び、適当な位置に打った釘(ビス)に引っ掛けて固定します。

リングをはずせば、断熱パネル自体の重みで勝手に巻き上げられるという、スンゲー単純な仕掛け (^^ゞ

暑くもなく寒くもない春と秋は、この状態にしています。

巨大トップライトのおかげで、窓の少ないこの工房でも、照明なしで随分と明るいのです。(^^)

暑い夏は、直射日光を遮断し、屋根の断熱効果が効いて、盛夏の日中でも小屋で作業ができるようになりました。

寒い冬は、ストーブを焚いても屋根が断熱されているため、保温効果が依然より断然良くなったと思います。

屋根の上に換気口を作る

このままでは暖められた空気の出口がないので、屋根頭頂部に取り付ける換気口を手作りします。

本体は木でこんなふうに作り、2つある丸い穴が空気の出口です。

鳥や虫が入らないよう、外側には金網、内側には網戸ネットを張りました。 巣箱と間違えられたら困るしね。

(^^)

コンパネで屋根下地を作ります。 横殴りの雨でも雨水が穴に入らないよう、『軒の出』は深くしてあります。

本体を白ペンキで塗装し、屋根下地にアスファルトルーフィングをかぶせました。

これだけ見るとなんだか可愛い(^_^;

ひっくり返すとこんな感じ。 底はこのように大きな穴になっています。

小屋の屋根頭頂部の一部に穴をあけ、これをかぶせるわけです。

最後にトタン板をかぶせ、屋根とします。

トタン板は軽いので、間違っても強風で飛ばされないよう、ステン・トラスビスでしっかりと固定。

換気口の断面図

屋根に取り付けました!

屋根にあった棟包みのトタン板を一部カットし、下にある野地板もノコギリでギコギコして穴をあけました。

そこに換気口をかぶせ、ステンレスビスで固定した後、入念にコーキングして隙間をふさぎます。これで完成!!

夏の日中、試しに屋根に上り、換気口の丸窓近くに手をのばしてみると・・・

おぉ~

熱っつい空気がドンドン出て来ているのがよくわかります。 やったね!(^^)v

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。