天窓に巻き上げカーテン(日除け)を自作

天窓は高い場所にあって手が届かないので、カーテンを取り付けるにしても

地上(床)から簡単に開閉できる仕掛けがほしいところです。

でも市販のもので、そういう性能のある商品はとても高価なので、手作りで激安に作っちゃいます。

(^o^)┘

自作天窓カーテンの概要

わが家のリビングと寝室には、それぞれ85cm四方くらいの、大きな天窓(トップライト)があります。

普段は明るくていいんだけど、さすがに夏の直射日光はキツイので、これまではスダレを掛けるなどして誤魔化してきたのですが、この際、半永久的に使えるよう、手動で開閉できる巻き上げ式の日よけを自作しました。

開閉はヒモを引いて行います。

巻き上げの動力は例によって市販の輪ゴムを利用です。これがけっこう具合がヨロシイのです。(^^ゞ

遮熱対策にバッチシ!

↓↓↓

巻き上げの仕掛け部分を作る

シェード(日よけ)本体は芯棒に巻き付けるんですが、これがクルクルと抵抗なくスムーズに回転することと、ヒモを離したときに自動的に巻き戻る仕掛けが必要です。 これを手作りします。

木材でこのようなものを作り、芯棒をはさんで両側に配置します。

天窓がついている天井の、下地(垂木など)のあるラインに、コーススレッドでビス留め固定してしまいます。

使用した金物たち

画像は順に、アイプレート、アイストラップ、スイベル、クローム、ステンヒル釘、シングルプーリー(滑車)

すべてホームセンターで手に入ります。

巻き上げの動力は輪ゴムです

ごくありふれた市販の輪ゴム。文具店やホームセンターで簡単に手に入ります。

もちろん1本では全く非力なので、経験上18本を束にして使います。

オーバンドにもたくさん種類がありますが、今回使用したのは、折径 120mm 切巾6mm 厚み 1.1mm のもの。

今回のシェードは巻き上げる距離が1m程度しかないので、折径は120mmで十分なようでした。

ちなみに、以前作ったベランダの日よけは、巻き上げ距離が3mもあったので、折径160mmの輪ゴムを使っています。

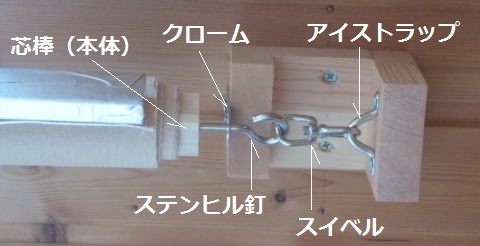

動力側の仕掛け詳細

クロームという短冊形金物には3個の穴があいているので、端っこの穴にステンヒル釘を通し、木材である芯棒の中心にねじ込みます。

これが回転する本体で、クロームは回転軸の位置を固定する役割になります。

クロームの他の2個の穴からは木材にビス留めして固定します。

そのうえで、アイプレートとステンヒル釘の間に輪ゴムをかけます。これまでの経験から、巾6mm、厚さ1.1mmの輪ゴムを18本束にしてかけるのが丁度良いことがわかっています。

上記の巾・厚さの輪ゴムには、折径が100、120、140、160mmと種類があるので、使う輪ゴムの折径によって、アイプレートとステンヒル釘の間の距離が最適になるよう、仕掛け自体の寸法を決めます。

輪ゴムがほどよく伸びた状態で金物に引っ掛けられる距離ですね。

今回は天窓を遮光するだけなので、巻き上げる距離が1mほどしかありません。 だから輪ゴムは比較的短めの120mmのものを使っています。 天窓遮光ならこの程度で十分なようでした。

受け側の仕掛け詳細

こちら側はテンションをかける必要はなく、できるだけ抵抗なくクルクルと、スムーズに回れば良いだけ。

アイストラップとクロームの間にあるスイベルという金物は、ほとんど抵抗なくクルクル回転するスグレモノです。

その他の、クロームやステンヒル釘などは動力側と同じように作ります。

シェード本体を作る

シェード(日よけ)の本体は、日よけ用に市販されているカーテン生地です。 これを巻き付けるための芯棒は、加工が簡単な木材を使います。

今回は2×4材(ツーバイフォー材)をテーブルソーと自動かんな盤で30mm角に削りました。

その後、巻きやすいよう大きめに面を取ります。

これらの工具がなければ、少し太いですが2×2材をそのまま用いても良いでしょう。

ステンヒル釘を打ち込むため、中心に下穴をあけます。

※ ステンヒル釘は「釘」というけど、実際は先端がネジになっているビスです。

シェード生地を芯棒に固定

生地の端部は折り返しになっているので、そこに傘釘を約10cm間隔で打ち込んでいきます。

傘釘は広い面で押さえつけるので、このような生地を固定するには便利ですね。 ただし、普通の傘釘をそのまま使うのではなく、ちょっと一工夫・・・

傘釘の釘をビスに変えるには?

傘釘は、おもに屋根の波板を固定するのに使われるため、その名のとおり「釘」になっているし、釘の長さも38mm前後あります。

これでは今回のようなカーテン生地を30mm角材に固定するには長過ぎ!

そこで、釘を抜いて25mmのビスに交換して使用します。 傘釘の釘は手で簡単に抜けるのです。

25mmのコーススレッドに交換したところです。 保持力も強くなり、ビスなので失敗しても抜くことが簡単にできます。(^^)v

シェードを芯棒に巻き付ける

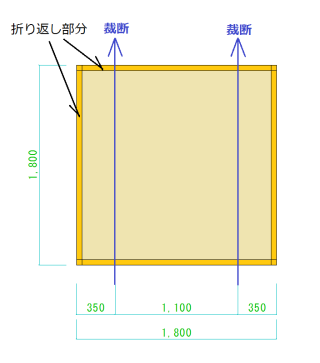

今回購入した生地は1.8m四方のサイズですが、これでは巾が有りすぎるため、両側をハサミで裁断し、巾1.1mにしました。

このようなカーテン生地は端部が折り返しになっているわけですが、巻き上げ方式で使用するなら、仮に巾が長過ぎなくても、両端の折り返し部分だけは切り落としたほうがいいです。

折り返し部分は他の面より厚みがあるため、そのまま巻くと均一に巻けず、ズレて斜めになったり、うまくロール状になってくれないのです。

丈夫でしっかりした生地なので、裁断したからといって糸がほぐれて困る・・なんてことはありませんでした。

芯棒とは反対側の端部

こちらはヒモで引っ張られる側なので、やはり何か固いものに固定しないといけないし、かといって重いものでは引っ張り途中で垂れ下がってしまいます。

手頃な材料として、厚さ12mmのコンパネを巾4cmにカットして使いました。

そのままではザラついているので、アルミクラフトテープを貼ります。

こちらもやはり、ビスに交換した傘釘で固定。

ただしコンパネは厚さ12mmしかないので、25mmビスでも長過ぎ。

16mmの皿ネジを使いました。 ( 傘部分で4mmほどあるので、ギリギリで納まります)

中央に、ヒモを掛けるための穴をあけておきます。

天窓の下に取り付け

現場に設置します。

巾85cmの天窓に対して、巾110cmのカーテン(シェード)で対応します。

芯棒に巻き付け、ヒモと輪ゴムを設置。

この際、まだ全く引かれていない状態・・・つまりアイドリング状態とでもいいますか(^^ゞ・・・でも、芯棒にはある程度のテンション、つまり「巻き付ける力」がないといけないので、反対側に5~6回巻き、その状態で輪ゴムをかけます。

すると、ヒモを引き、これから天窓を隠す一歩手前の状態に戻したときには、すでに一定のテンションがかかっているというわけですね。

こうしないと、最後まで巻き戻ってくれないのです。

ヒモは一旦、上方に引かれるので、天井面に中継地点として滑車(プーリー)を設置します。

※ 滑車があると抵抗が少なくスムーズですが、滑車無しで、単にアイストラップを通しただけでも十分いけます。

ヒモの先端はリング状のものに結び付け、適当な位置に設けたフックに引っ掛けます。 ( フックも自作ですが、何でも良い。)

天窓カーテンが、

1、完全に閉じた位置

2、中間地点(半分くらい閉じた位置)

3、完全に開いた位置

・・・の3か所にあればいいですね。

※ 1と3は必須。2はたくさん設けると便利

以上、天窓に巻き上げ式の日除けを付ける内容でした。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。