トタン板で「水切り」を自作する 手間を惜しまなければ安く自作可能で安上がり

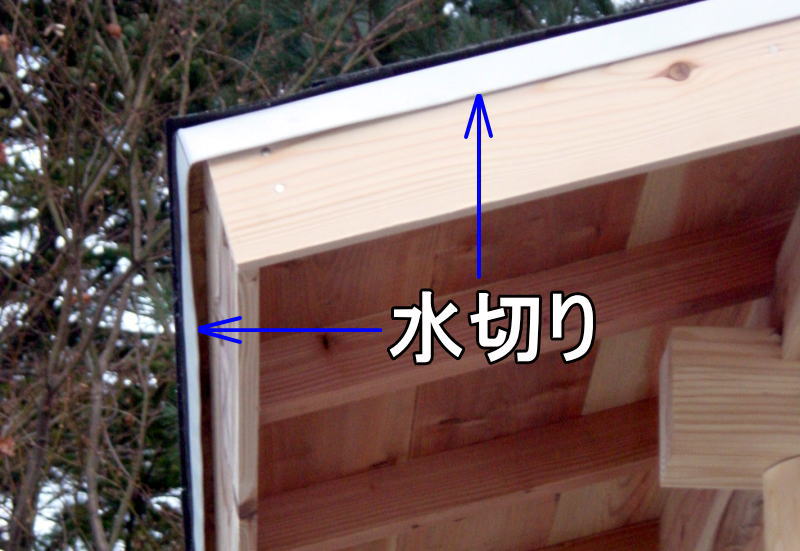

水切りというのは、『軒先水切り』、『けらば水切り』、『棟包み』などの、屋根の端部・・つまり端っこを納めるための金属製の役物(やくもの)のことです。

屋根の材料の中でも、水切りは高価な印象を受けますね。(^_^;

そこで、一枚千円で買える3×6板のカラートタンを使って水切りを自作してみました。

トタン板一枚から、6尺長さの水切りを10本作れるので、1本あたり百円で出来ます。(^^)v

(トタン板一枚千円というのは私が行った2005年頃のことなので、2023年現在は材料価格の上昇分を見込む必要があります。)

以下、その作り方です。↓↓

1、トタン板を折り曲げる

ウマの上に丈夫で真っ直ぐな角材を掛け渡し、ビスなどで動かないように固定します。

その上にトタン板を乗せ、クランプで固定。 まずは1cmほど角材からはみ出るようにします。

はみ出た部分のカドを、木槌か、ゴム槌で叩いて、折り目をつけます。

これで出来た折り目は90度までしか曲げることができないので、トタン板を裏返して裏から叩いて、「はぜ」のようにします。

2、水切りの必要巾にカットする

次に、今回は巾91ミリで、トタン板を切ります。つまり丁度10本作れるようにするわけです。

先端が曲がった金切りハサミを使うとスムーズに切れますよ。

1の工程と同じことをして、もう一方の端部も反対向きに「はぜ」を作ります。

3、軒先水切りの形にする

今度は、角材から3cm程度はみ出るように固定し、折り曲げます。

3cmも出ていると、手で折り曲げられます。

こんな感じになりました。

これで水切り本体は出来上がりです。 これは軒先に使う「軒先水切り」です。

ケラバに使うケラバ水切りは本来の形状はこれと違いますが、小屋程度の建物では、軒先水切りをそのままケラバに使っても実用上大して問題ないと思いますから、3坪小屋では同じ形状のものをケラバにも使いました。

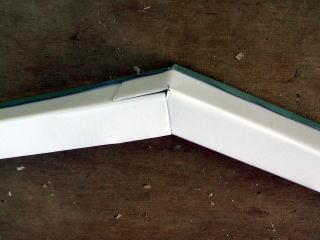

4、水切りどおしを接合してみる

さて、軒先水切りとケラバ水切りの取り合い部分ですが・・・

ケラバに使う方の水切りの下端に、写真のように切り込みを入れます。

それを、軒先水切りにこのように挿し込みます。

ケラバ側は、挿し込む部分のはぜはカットしておきます。 軒先側のはぜの中に挿し込んでやるという感じですね。

こんな感じで納まります。 挿しこんだ後にペンチではぜをつぶすと、なおいいですね。

実際の現場では・・・

- まず野地板の上に、軒先水切りを取り付け・・

- ルーフィングを貼る。ルーフィングは軒先水切りに被せる。

- ケラバは、ルーフィングの上からケラバ水切りを取り付ける。

- その際、ルーフィングとケラバ水切りの間にコーキング剤を入れ込んで圧着する

- ケラバ水切り下端を、軒先水切りをに挿し込んで繋ぐ。

5、現場での水切りの納まり

軒先水切りとケラバ水切りの納まりです。

ちなみに、ケラバ水切りどうしはこんなふうに切り込みを入れておいて・・

このようにすればいいかと・・・

6、屋根材との取り合い

アスファルトシングルを貼っている様子です。 左端に見えている白いのが、ケラバ水切り。

本来の住宅用ケラバ水切りは、屋根仕上げ材の端部を隠すような形状なんですが、このように軒先水切りと同じ形状のものでも、横からの雨の進入は防げるかな・・・と思っています。

ただし、強風地域では屋根仕上げ材の端部が捲くられるおそれがあるのでちゃんとした形状のケラバ水切りを取り付けたほうがいいでしょうね。

岩手は台風が弱いので、これで十分と思っています (^^ゞ

森林ボランティアの人たちと手作りしていた、物置小屋の屋根が出来ました!

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。