セルフビルド屋根作り 屋根材ごとの費用比較(実例)も

完成したコロニアルの屋根

このページでは、DIYで屋根を作るための知識や実例を書いています。

屋根材料の種類による費用の比較とか、各部の納まりの基本形なども紹介します。

屋根の材料にはいろいろな種類がありますが、専門の道具を持たない素人でも比較的簡単に施工できるという点では、カラーベストコロニアル(以下、略してコロニアルと言います)と、アスファルトシングルが思い当ります。

そこで、自宅屋根はコロニアルにしてみました。 このページでは主にコロニアル屋根の施工のことについて書いていますが、私がこれまでに手掛けた他の種類の屋根材については、別のページに記載しています。 ↓↓↓

屋根の材料別、費用の比較

平成27年現在、私がこれまで手掛けてきた4棟の建物は、それぞれ屋根の種類が違うので、各々の実績から単価を割り出してみました。

DIY工事のカラーベストコロニアル

約100㎡で約27万円

材料費のみ、施工はH9

1㎡あたり 2,700円

こうして見ると、ガルバリウム波板屋根は断トツ安いとして、その他は単価がほとんど同じ。 長尺カラー鉄板横葺きの場合は、外注しているにもかかわらずDIYの工事とほぼ同じ(@_@)

ガルバリウム波板は安いけれど、さすがに住宅に使うには、ちょっと見栄えがなぁ~(^_^;

よってこれは除き、屋根材の種類が違うとはいえ、これじゃ費用面ではDIYでやる意味が感じられん!(驚)

これまでのセルフビルドの屋根工事は何だったんだろう。 達成感だけか? まあ、それも大事だけどね、ブツブツ・・・(^_^;

屋根材料の選択は、なにも費用の面だけから比較するんじゃなく、その特性もよく考えないと・・・

カラー鉄板は確かに安価だけど、熱が伝わりやすいので断熱を十分にしないと夏は暑いとか、カラーベストコロニアルは見栄えが良く高級感もあるけど、衝撃に弱く割れのリスクがあるとか、あと、雪が滑り落ちやすいのはやはりカラー鉄板やガルバなどのトタン系だし、その点、コロニアルやアスファルトシングルは表面がザラザラしているので、雪が落ちにくいです。

軒先・棟・ケラバなど、端部の納め方

屋根材料本体の施工はわりと単純なもので、あんまり難しいこともないですが、我々シロートにとって難しいのは屋根の『端っこ』、つまり端部をどう納めるかということ。

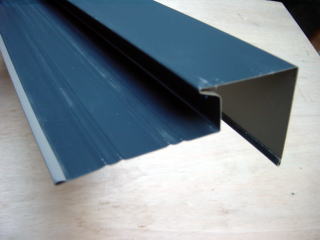

端部の納めには通常、水切りとか役物(やくもの)と呼ばれる金属板を使います。

それぞれどのように使うかということは、屋根材料販売店からカタログや施工資料をもらえばそれに書いてあるので、事前に勉強し、必要数量を手配しておけばいいです。

最近はホームセンターでも水切りを取り扱っているところが増えてきたので、現物も見れるし、やりやすくなりましたね~

どの屋根材でも、端部の納め方はほぼパターンが決まっているようです。 屋根各部の名称と、それぞれの納め方、役物の名前は以下のとおり

※ ちなみに「水切り」は簡易なものであればトタン板から自作することもできます。

屋根各部(端部)の名称

軒先の納め方

断面図

軒先水切り

けらばの納め方

断面図

けらば水切り

棟の納め方

断面図

棟包み役物は横から笠木に釘打ちで固定し、釘頭はシーリングする。

棟包み役物

壁当たりの納め方

断面図

雨押え役物

コロニアル屋根の施工

私がはじめて手がけた屋根のセルフビルド。平成9年の施工です。だいぶ昔だなあ~ 懐かしいデス

自宅屋根の面積は約100㎡。 欲張ってトップライトも3個つけた割りには、施工は想像していたより簡単でしたが、それは屋根の勾配が4寸勾配という、比較的緩い勾配が幸いしたと思っています。

屋根の勾配をどうするかということは、非常に重要なことなんですねぇ・・

野地板張り

まずは野地板張り

「野地板」とは屋根の下地になる板のことですが、我が家では3尺×6尺の耐水合板を使用しました。

一枚が大きいので、作業がはかどるのです。これを垂木に乗せて釘で固定していきます。

屋根の上は気持ちいいですなー

珍しく妻が手伝いに・・・でも、はかどらない(^_^;

屋根の勾配は4寸勾配です。角度にするとおよそ22度です。

このくらいの勾配だと屋根の上で立って自由に歩き回ることが出来るため、施工性の点では Good でした。

屋根勾配はあまり緩すぎては雨仕舞いの点で問題がありますが、コロニアルなどのスレート系の屋根材料は、最低3寸勾配以上必要ということですから、その点では大丈夫。

さらに、我が家の屋根の形状は単純な切妻屋根で「谷」はどこにもないので、施工は意外に楽でした。DIYで屋根をつくるなら、屋根の形状は単純なのがいいと思います。

アスファルトルーフィング

野地板の上に、アスファルトルーフィングを下から重ね合わせながら張っていきます。

(通常は10㎝ほど重ねますが、わが家では積雪があることから半分ずつ重ねて貼っています、つまりどの場所もルーフィングが二重になっているということ。)

アスファルトルーフィングはロール状になっていて、一巻きが22キログラムもあります。重いんです。

ホチキスの親分みたいなタッカーという工具で固定していきます。

※ ちなみに『ハンマータッカー』だと金槌みたいに叩いてできるため作業がとても速くなるそうだけど、私は持ってませんでした。(^_^;

アスファルトルーフィングには普通の物と、ゴム製のものがあり、ゴム製のものは値段が高いですが防水性が特に優れていて、通称 『ゴムアス』 と呼ばれています。

だからわが家でも、特に雨漏りしやすい場所である軒先にはゴムアスを貼っています。

つまり最初の1段目がゴムアスだったため、とても緊張しました。普通のアスファルトルーフィングと違って野地板に接着してしまうので、失敗できないのです。(^_^;

※ なぜ軒先が雨漏りしやすいかというと、寒冷地では冬に『すが漏れ』という現象が起きやすいからです。

けらば水切りを取付け、コロニアルを張っていく

アスファルトルーフィングを張ったら、端部に附属の金物(けらば水切り)を取り付けます。

( 軒先水切りは野地板を張った直後に取付け、その上からアスファルトルーフィング、コロニアルと進む。)

コロニアルを、専用釘で固定しながら、下から順に張っていきます。

写真の長いスロープ状の屋根は、ここを歩いていけば母屋の屋根に簡単に上れるようにしたものです。(設計段階で考えていました。)

なお、写真左側のように、屋根と外壁との取り合い部分には、アスファルトルーフィングを長めに立ち上げておきます。

家の中に水が浸入しないようにするためには当然ですよね。

屋根材の真ん中附近に見える4個の突起は、雪止めです。クボタの付属品になっているものです。

屋根全面にアスファルトルーフィングを張り終えて、コロニアルの梱包を全部屋根の上に運び上げた状況です。

職場の仲間が、材料の運び上げを手伝ってくれました。

2階と屋根裏にテントが張ってあるのは、宴会して泊まるためです(^^ゞ

コロニアル屋根の施工方法はDIY向きの簡単なものでした。

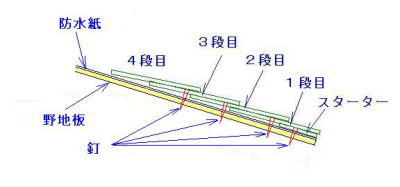

軒先に役物(やくもの)の水切り鉄板を取り付けた後、屋根の下から上に向かってコロニアルを貼り付けていきます。

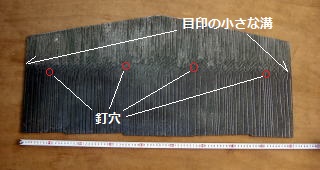

カラーベストコロニアル1枚はこうなっています。巾は約90センチ

上下のコロニアルは約半分ほど重ねますが、コロニアルには重ねる場所の目安となる小さな溝があります。

釘穴が4つあるので、所定の位置合わせをすると、その釘穴は丁度下のコロニアルの上側端部に乗りかかるような位置になるんです。

そこに専用釘を釘打ちして固定します。

穴のない箇所に釘打ちが必要なときは、ドリルで穴を開けてから行います。

端部やトップライト周りなどは、必要な形状にコロニアルを切断。

切断するには、専用のカッターがあるんだそうですが、当然持っていないし、レンタルの伝手も無かったので、ディスクグラインダーに切断砥石を取り付けてカットします。

この方法だと粉塵がもうもうと出るので、なるべく吸い込まないようにします。

高いところや大工仕事が大好きな、頼もしき助っ人たち。

こやつら、じつは宴会が主目的かも・・ この夜、皆で2階にテントを張って泊まり、大宴会だったのじゃ (^^) 楽しい!

張り切りすぎて、カラーベストを玄能で叩き割られるんじゃないかと冷や冷やでしたが・・(^_^;)

なお、屋根の上は、地下足袋が一番!

なお、屋根の上は、地下足袋が一番!

軽く、滑りにくく、足裏の感触がよく分かり、「高い屋根の上で靴が脱げる」という心配も無し。 オススメです。

釘を打つのにどうして雨漏りしない?

コロニアルやアスファルトシングルのような屋根材を打ち留める釘は、屋根本体はもちろん、下地の防水紙や野地板まで貫通してしまう。 それなのになぜ雨漏りしないんでしょう?

雨水は上から下に流れるので、屋根本体の納まりとしては屋根材を下から順に貼っていき、上になる屋根材の約半分ほどを下の屋根材に重ねます。

釘は、1枚の屋根材料の上半分の位置に打つので、そこには上になる材料が重なり合って隠れてしまう。

だから雨漏りしない理屈なんですが、屋根勾配が緩くなればなるほど、風圧や毛細管現象で雨水が逆流して上方にある釘穴から雨漏りする危険が高くなるというわけです。

それでも、下葺き材となるアスファルトルーフィングは、釘穴があいてもその周辺のアスファルト成分が太陽熱でジワッと融け、釘穴をシーリングするような感じになるそうだから、うまく出来ていますね~

そのほか、アスファルトルーフィングは屋根の湿気を、木材である野地板に伝えないという重要な役目もあるので、たとえ小さな小屋を作る場合でも、手抜きせず、下葺きとして絶対に入れるべきと思います。

屋根完成!

朝の光を浴びて光っています(^o^)

松下電工製のトップライトを3つ付けました。

約900×900の大きなサイズなのでとても明るいです。

付属の水切りがついていて、施工説明書に従って施工すれば、幾重にも防水処理をすることになるので、雨漏りの心配はまずないと思います。

※ 2020年現在施工後23年ですが、雨漏りはありません。

部屋から天窓を見上げると、裏山の唐松のこずえが見えます。

屋根裏部屋の開放感が素晴らしい!

このまま、壁がなくとも良いかなと思ったりもします。

屋根への上り下りを安全に

実際に自分で屋根工事をしてみて感じるのは、屋根の工事そのものはそんなに難しくないけど、それよりもっと重要なポイントは、そもそもどうやって高い屋根の上に材料を荷揚げしたり、安全に上り下りするかということでした。

専門業者のように、瓦揚げ機のような荷揚げ機械を持っているわけではない素人としては、何か工夫が必要です。

巷で見かける一般住宅は、住人が簡単に屋根に昇り降りできるような作りにはなっていませんね。

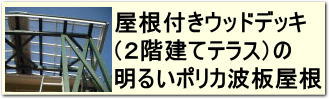

2階の屋根までハシゴで昇り降りするのは怖いので、私の自宅は設計段階で、人が歩いて2階屋根まで行き来できるようなカタチにしていました。

イラストのように、建物内部の階段を使って2階に行き、2階の窓から下屋の屋根に出て、そのまま歩いて母屋の屋根にいけます。

屋根勾配も4寸(約22度)と、比較的緩いので快適 (^^)v

屋根材料のコロニアルは10枚1梱包で約30kgですが、これを人力で抱えて、上記の方法で屋根まで上ったわけです。

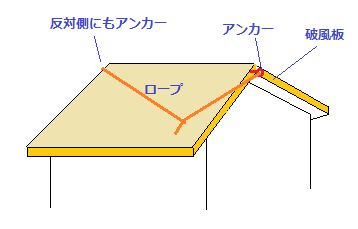

間違っても落ちないよう安全帯をつけて作業するべきなんですが、(特に軒先やケラバ付近は怖い)、屋根の上って、ロープの支点を設けにくいんですよね。

棟付近に支点を作りたいけど、せっかく貼ったルーフィングなどに穴を開けたくないので・・・

わが家の破風板は金属板で覆わず、木の板に塗装しただけなので、釘やビスを簡単に打てます。

だから棟付近の両端の破風板に丈夫なアンカーとなる金物を取付け、そこをロープの支点にしました。

これで軒先付近まで行っても、絶対落ちない自信があるので、恐怖感が大分和らいだ気がします。

万一の落下防止のためにも、安全帯は是非用意しましょう。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。

アスファルトシングル

アスファルトシングル ガルバリウム波板

ガルバリウム波板 長尺カラー鉄板

長尺カラー鉄板 ポリカ波板

ポリカ波板