ちょっとした屋根を作る 柱を立てない屋根作り

自宅と作業小屋の間にかけた、巾2.4m、長さ2.7m 面積6.6㎡ほどの屋根です。

ホームセンターで簡単に手に入るツーバイ材、合板、スギ野地板、ポリカ波板というありふれた材料で、ささっと作っちゃいます。

いわばDIY屋根作りのオーソドックスタイプ(?)

ここは頻繁に通る場所だけど、これまで屋根がなくて不便でしたが、これで格段に便利に・・・(^^)

建物と建物の間隔が狭いので、柱を立てることなく、屋根だけを作ることができました。

製作手順は以下のとおりです。

屋根の下地作り

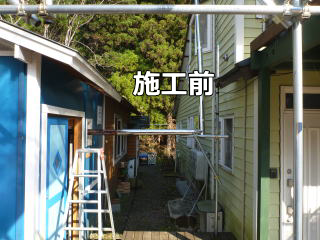

これが施工前

右が自宅。左が作業小屋。この間、約2.4mあります。

これをワンスパンで飛ばすため、垂木として2×8材を430ミリピッチで7本使用することにします。

材料は水湿に強いとされるWRC(ウェスタンレッドシダー)です。ウッドデッキの定番樹種ですね。

今回の垂木は勾配方向と直角に、水平に設置します。(屋根の構造が単純なため)

垂木を受ける部材(これも垂木と同じ2×8材)を、作業小屋に直接打ち付けます。

下地材を取り付けるにあたり、両端の高さ位置を墨出しした後、まずは一人作業の定番お助けグッズ・・・『仮止め治具』を小屋に仮止めします。

仮止め治具に2×8材を乗せ掛け、自分はもう一方の端(画像奥側)に移動し、墨線の位置で材をビス留めします。

次に、仮止め治具の位置に戻り、材を固定したら、仮止め治具をはずす・・・という手順。

この方法なら、一人でもいろんな作業をラクに出来ちゃいます。

小屋側の垂木受け下地はこのように固定されました。

屋根勾配は、もちろん急なほうがいいんですが、いろいろな制約を考慮して5%としました。

自宅側の垂木受け下地の取り付け

固定位置は、2階テラスデッキの柱2か所と、もう1か所は末端に、ここだけは柱を立てました。

柱はやはりWRCの4×4材です。柱の基部はウッドデッキになってしまうので、荷重を分散させるため、広めのWRC板の上に乗せています。(この直下にはデッキの根太と束石があります。)

(左) 柱上部は欠き込みして2×8材を乗せかけ。

(右) 既存の柱にステンビス6本留めのほか、下からカネ折れ金物で補強

さて、垂木とする2×8材を取り付けます。

ツーバイ材で何か作るときの定番、Cマーク金物。 これは2×6用の根太受け金物

まず、釘ではなくビス1本で、金物が落ちないように仮止め

金物を先に取り付けるとマズイので・・

根太受け金物は、見てのとおり材を上から落とし込むような形状をしています。

だから普通は先に金物を取り付けておいてから、材を落としこんで釘打ち・・・となるんですが、今回は小屋側の軒先位置が近すぎるため、スペースがなくて、上から落とし込めません。

そこで、金物を仮止めした状態で『横から』材を入れて取り付けることにしました。

またしても仮止め治具。

垂木を取り付ける位置に、こんなふうにコンパネの切れ端を、下地材の底からビス留めします。

そこに乗せ掛けました。

この状態で仮止めビスをはずし、きちんと釘打ちします。

釘はステンレスの38mm

仮止めのコンパネは、1本終わったはずし、次の位置に取り付けます。

こうやって次々に垂木を設置

この方法だと、金物の下端が必ず下地材の下端と一致するので、垂木の『通り』が凸凹することはありません。

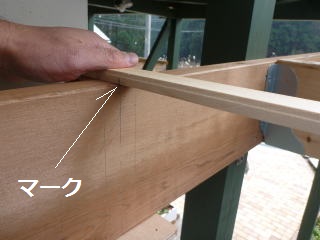

垂木の長さを正確に測るには、このように、現物に長さを写し取る方法が一番

通称『バカ棒』ですね。 扱いやすい細めの木材を、一端を端に押し付けて・・・

もう一端で、長さ位置をマーキング

バカ棒を材料の上に乗せ、マークした位置で墨線を描き、カットします。

これなら寸法間違いの可能性、ほぼ無し (^^)v

バカ棒を使ったこういう『現物合わせ』の方法は、セルフビルドや木工・DIY作業の基本だと思っています。

私の自宅建築で例えば外壁材の長さをカットするときとか、その他たくさんの場面で大いに活躍しました。

垂木7本。 全部つきました。(^_^)v

野地板とルーフィング

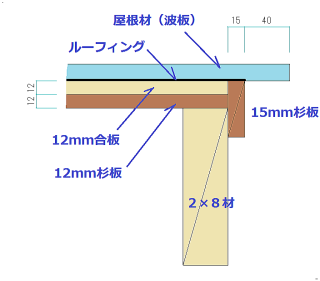

あとはこの上に屋根下地となる『野地板』を張るのですが、今回は野地板を2層構造にしました。

下層は、下を歩く人から見えるので、見栄えを重視して無垢の杉板。

ただし無垢材は、あとで必ず巾が縮んでスキマができます。

そこで上層に構造用合板を張ります。2層の厚さの合計は24mmとなり、十分でしょう。

杉板の片面だけに、オーク色の木材保護塗料を塗っています。 こちらは見えがかりになる面。

塗装面を下にして、杉板の取り付け。

板の端部が飛び出ないよう、あらかじめ、端の垂木に仮止め板を打ち付けておき、杉板は、その仮止め板にぶつけるようにして位置を決めます。

杉板の厚さは12mmしかないので、コンパネを敷いた上に人が乗ります。(荷重の分散)

次に上層の合板を張り付け。

そのうえにルーフィングをタッカーで固定

ルーフィング、張り終えました。

ポリカ波板を張る

ポリカ波板を張り付けます。

チョークラインでマークした線が、笠釘を打つラインになるわけです。

全部張りました。

小屋側の軒先と、今回の屋根は、高さのクリアランスがほとんどないので、小屋の軒先の下には屋根を張れません。

そこで、小屋の軒先部分は、波板をまくりあげて、小屋の軒先垂木の下から笠釘で固定しました。 『ひねり技』だけど(^^ゞ これで雨が吹き込むことはなくなるはず。

その他もろもろ

屋根の末端には雨どいをつけました。

あと、ここには煙突が立ち上がっている場所があるので、落雪が煙突にぶつかって破損する・・・なんてことがないようにしないといけませんでした。

煙突の直前に、胸壁を作ります。まずは角材とコンパネで下地を作り・・・

これでなにかと便利になりました。

この屋根の下は、夏は日陰で風通しよく、涼むのに最高!

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。