ポリカ波板の屋根 ~ 波板の張り方 透明なので明るさを確保できるのが良いですね~

小屋の屋根のメインの材料はガルバリウム波板にしたのですが、南側1間半と、屋根のド真ん中は、ポリカーボネイト(通称ポリカ)波板の透明タイプを使っています。

波板の貼り方を詳しくご紹介します。

波板張りの下地

透明ポリカで光を通すのが目的なので、その部分の野地板は当然貼りません。

波板の上から傘釘で下地に固定するのですが、波板は縦に筋が通っているため、下地は横向きにしないといけません。

タルキは縦に配置している部材なので、そのままでは波板の下地にはならず、タルキの上に横向きに、下地として横桟を打ち付けました。

横桟のサイズは45×45のカラマツを使い、ピッチは約450。屋根の長さを6等分しました。これで積雪80センチを経験しましたが、平気でした(^^)v

波板の張り付け

1枚目のポリカを貼っているところ。

モヤ、タルキ、横桟を足掛かりにしていますが、コワゴワやってますねー(^^ゞ

傘釘を打つところに、ドリルで下穴を・・・

ちなみに、ガルバリウムの波板ならば下穴なしで釘が入りますが、ポリカ波板は絶対に下穴が必要です。下穴なしで無理に打ちつけようとするとポリカが割れます。

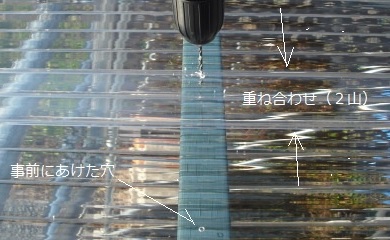

ちなみに傘釘は3~5山ごとに打ち、波板の継ぎ目部分は2山以上重ねて、2山続けて傘釘を打ちます。

ポリカの裏表を確認しよう!

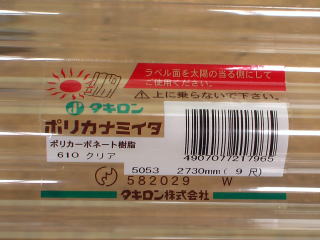

ポリカ波板は、巾660で長さ7尺のものを6枚。9尺のものを8枚、ホームセンターから購入。

1枚の価格は、7尺が1580円、9尺が1980円でした。(H17)

7尺(2124ミリ)は半分に切ってトップライトに使い、9尺(2730ミリ)は小屋の南側、玄関ポーチ(?)の屋根用です。

ポリカ波板には、表裏があるんです。 太陽の当たる面を示すラベルが貼ってあるので迷うことはないです。

波板に下穴をあける方法

ポリカーボネートは下穴無しで釘を打つことは出来ません。(無理に叩くと割れる)

ポリカ波板を固定するために傘釘を打つ場所に、あらかじめ下穴をあけておかなくてはならないのですが、この作業ってけっこうコツがあるんです。

波板の裏側から穴をあけるのが良い

傘釘は波板の山の部分に打ち込むので、現場で直接、波板の山にドリルビットを当てても、ビットの先端が滑ってやりにくいです。

そのため、地上であらかじめ波板を裏返しにして、波板の谷の部分(取り付けたとき山になる)にドリルビットを当てて穴あけする方が、はるかに効率良く合理的

波板を、購入した状態の10枚重ねたまま、裏側からまとめて穴あけしている画像です。

波板の「谷」にあけるので、ビットが滑ることなく、作業は簡単

穴あけ位置が正確に分かっていて、尚且つ、どの波板も位置が同じ場合はこの方法がGood!

この際、下地に穴があかないよう、捨て板を敷いてやります。

それでも、波板を重ねる箇所では、上下の波板の穴の位置まで正確に合わせて事前にあけることは難しいので、現場で波板の山からあけます。

この際、上になる波板には地上で事前に穴あけしておき、現場では、その穴にビットの先端を当てて下になる波板に穴を貫通させるので、何もない状態よりはるかに楽にできますよ(^^)v

電動工具無しで波板に穴をあけるには

波板貼りの作業空間はだいたい足場が悪いことが多いので、インパクトドライバーなどの電動工具を持って行くのが面倒なことがあります。

波板に手回しで穴をあけられる工具もあるので、腰袋に一本いれておくと電動工具要らずで身軽に動けますね。

あくまで波板の「山」から穴をあけたいときは・・

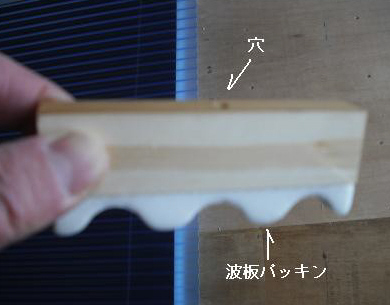

これは、波板の「山」にうまく下穴をあけるための自作小道具です。

適当な木片に波板パッキンの切れ端を接着し、パッキンの「山」にあたる位置に、φ5ミリの穴をあけただけのもの。

(ドリルビット径は4ミリを使うので、それよりやや大きい穴)

ドリルのビットを穴に差し入れてスイッチを入れるだけで、波板の山の頂上に正確に穴があきます(^^)v

これが無いと、ビットの先端が滑ったりするんだよね・・

波板穴開け時の横滑りを防止する道具もある

なお、上記のように自作するのが面倒な場合は、市販の横滑り防止治具も販売されています。

下穴開けのガイドだけでなく、波板に直接釘を打つ場合のガイドも付いていますね。

ちなみにポリカや塩ビの波板は直接釘を打てないけど、ガルバリウム波板には下穴無しで直接釘打ちできるので、こういう機能は便利かもしれません。

古い傘釘を抜く方法

打ち損じたときや、古くなった波板から傘釘を抜くときは、普通の釘抜きと同様にバールを使えばいいんですが、波板を固定する「傘釘」はスクリュー状になっているため、長めのバールを使わないと抜くのはなかなか難しいです。

何年か経過した波板屋根を、別なところに再利用するため解体しているところです。

これから傘釘を抜きます。

長いバールの釘抜き部分をを傘釘の傘の下に打ち込み

バールを起こすと釘は抜けてくるけど・・・

あぁ~ 波板の「山」がバールに押されて潰れてる~!!

でも心配ご無用で、・・・・

さすががポリカの波板。 柔軟性抜群!

何事の無かったかのように、元通りになっています (^^)v

屋根の棟の納め方

小屋の南側、ポーチ部分の貼り終わり。

さて、切妻屋根なので、棟の部分をどうにかしないといけません。

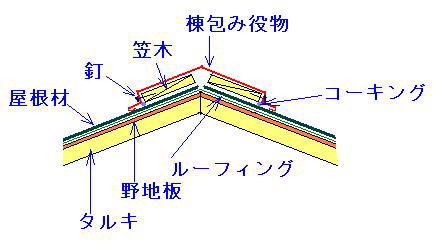

棟部分の本格的な納め方は

屋根の棟の納め方として一般的なものは、以下の方法があります。 私の自宅の屋根(コロニアル屋根)もこの納め方をしています。

【棟包み役物】 はこんな形状をしています。

- ルーフィングの上から笠木を固定する。 釘は笠木を貫通し、垂木まで効かせる。

- 笠木とルーフィングが接触する下側隅のラインをコーキングする。

- 上から棟包み役物(むねつつみやくもの)を被せ、笠木の側面に効かせるように釘を打って固定する。

簡易な方法による棟の納め方

この小屋は、できるだけお金をかけずに作るために、一般的な(本格的な)納め方ではなく、簡易な方法を取りました。

棟包み役物も市販されてますが高いので、安い平トタン板と波板パッキンを使ったオリジナル仕様です。

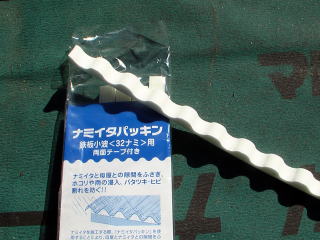

ジャーン! これが波板パッキン

1袋に5本入って597円だったので、1本当たり約120円でした。(けっこう高い)

1本の長さはポリカ波板の巾と同じ660ミリなので、波板1枚につき1本必要ということですね。

波板パッキンは本来、軒先に使用して、波板と母屋のスキマを塞ぎ、ホコリや雨の浸入、バタツキ、ヒビを防止するものなんだそうです。

でも今回は、棟からの雨の浸入防止に使ってみます。

波板パッキンを、本来の使い方とは逆に、外側からポリカ波板にかぶせます。

ズリ落ちないように、ところどころに市販のシーリング材をつけて、仮固定。

パッキンの平らなほうには両面テープがついているので、それを剥がして・・・・

平トタン板を細長くカットしたものを、中央部に折り目をつけて、被せます。

波板パッキンの両面テープにくっついて仮固定されるので、あとはステンレス傘釘をところどころに打って本固定。

これで、横殴りの雨が降っても、棟部分から雨漏りすることはないでしょう。(多分)

(施工から15年経過しましたが、雨漏りは一切ありません。 2021年現在)

ガルバ波板の上にポリカ波板を被せ、トップライトにしてみた

さて今度はトップライト。

この小屋の屋根の計画は、

◆ トップライトの部分 ⇒ ポリカ波板の屋根材。 野地板なし。

◆ その他の部分⇒ ガルバ波板の屋根材。 野地板、ルーフィングあり。

・・なので、下地はこのようになりました。

雨仕舞いを考えると、まずはガルバ波板を貼ってしまい、その上にポリカ波板をかぶせるという手順です。

これが出来上がり!

いやー、やってみて気がついたのですが、ポリカ波板とガルバ波板では山のピッチが違うんですねー(^^ゞ

予定では波板どうしをピッタリくっつけるつもりだったのですが、ポリカとガルバの間にスキマができてしまいました。

でも縦方向の重なりが20センチ以上あるので、雨は浸入しないです。

施工してからこれまで14年たちますが、大丈夫でした。(2020年)

ただしスキマがあるということで、気密性はありません。小屋にしか使えない方法ですねー。

今から思えば、もしも山のピッチが同じなら、水は毛細管現象で吸い上げられて、かえって水切れが悪くなったかもしれませんね。

ポリカ波板の大型トップライトを、小屋の中から見上げたところです。 大きさは1間×2間あるので、すご~く明るいです。

冬、雪が積もっても、波板は滑りやすいので割と早く雪が落ちてくれて、明るさが戻ってきます。

が、しかし、夏は大変そう・・・(^_^;

開閉式の遮光ネットでも工夫してみることになりそうです。

後日、開閉式屋根断熱材を取り付けました

やはりこのままでは夏に暑すぎたので・・(大汗!)

屋根全面に断熱材を後付けで取り付けました。

ポリカ波板のトップライトの下は、開閉式の断熱パネルにしました。

ポリカ波板は、長さが6尺~12尺まで市販されています

波板を途中で接ぐのは面倒だし、雨仕舞いの点からも継ぎ目を設けず、1枚で上から下まで通したいところ。

屋根の長さに合わせたポリカ波板を選びましょう。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。