屋根の製作

屋根は、デッキライフを楽しむときにタップリと採光が取れて明るい雰囲気になるよう、屋根材が透明であることに加えて、下地となる垂木や横桟も、白くペイントしてみました。

結果的にこれは大正解だったようで、よくありがちな茶系統のカラーにするよりも、ずっと明るい雰囲気になったと思います。

ペイントとはすなわちペンキ塗りのことですが、垂木や横桟は屋根の直下なので雨に濡れることがなく、かなり長い耐用年数が期待できると思います。

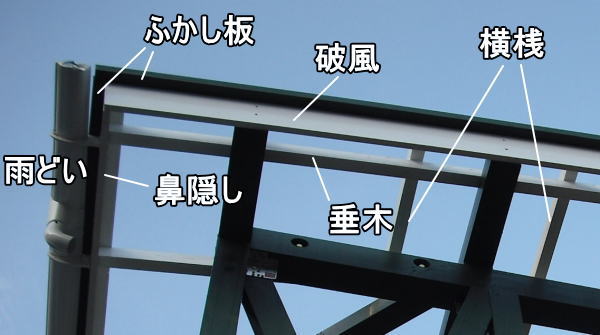

垂木・横桟・破風・鼻隠しの取付け

垂木と横桟は、現場に取り付けてから塗装するのは大変なので、あらかじめ地上で塗装しちゃいます。

塗料は水性ペイントの白。耐久性に優れた『スーパーコート』を使用。

さらに、固定するためのビスの下穴も、地上であけておきます。

地上でできることはすべて地上でやり、高所の現場でスムーズに取付けできるように・・・

構造材はプレカットを頼んだので、垂木堀りもきちんと施されています。

だから、垂木の位置合わせなど何も考えることなく、プラモデルでも組み立てるような感覚でサクサクできました。

雨どいは今のうちに取り付けちゃいます。

ポリカ波板を貼ってしまうと、雨どいは外側からしか取付けできなくなるので、それは無理。 だから今のうちに・・・

この場所の雨どいは、今後メンテナンスが出来そうもないので、枯葉などが詰まらないよう、落ち葉よけネットを取り付けました。

垂木と、破風、鼻隠し、横桟・・・すべて白くペイントした部材ですが、すべての取付け完了!

上の画像が屋根の部材の位置関係です。

色使いとしては、緑と白を基調にしようと考え、柱・母屋・束などの太い構造材は緑、そして垂木・横桟・破風・鼻隠しのような細い材は白・・・と決めて配置しています。

雨どいも、この方針に合わせて『白』にしました。これでスッキリとした印象になったんじゃないかと、自分も気に入っております。

屋根材は透明のポリカ波板ですが、波板端部と、破風・鼻隠し端部と距離が近すぎると、雨仕舞の点で不利なので(雨が回り込んで破風や鼻隠しの板が濡れる可能性が高くなるため)、

破風と鼻隠しの天端外側に厚さ3cmほどの『ふかし板』を抱かせて、波板端部と破風などの距離を取るようにしています。

この板も緑に塗装することによって、破風のラインと構造材の配置が緑で統一されていいかな・・・と思っています。

棟包みの下地作り

屋根の大部分はポリカ波板ですが、棟の部分は『棟包み』が必要。

ここは周囲より一段高さを高くする必要があるので、そのための造作をします。

下地のコンパネを打ち付け、その上にアスファルトフェルトを貼りました。仕上げはトタン板を加工した『棟包み』を被せますが、その前にポリカ波板を貼っちゃいます。

ポリカ波板の取付け

ポリカ波板は下穴がないと釘が打てません。

現場で横桟の位置に合わせて下穴あけなんかやっていると効率悪いし、軒先のほうは手が届きにくいので、これも地上でやっちゃいます。

現場で横桟の位置(棟包みからの距離)をマーキングしてきた角材を添わせ、下穴をあけるべき個所に印をつけます。

※ 現物合わせが一番間違いなし!

ポリカ波板をたくさん重ねて、一気に穴あけ!

この際、波板を裏返しにして、波板の『谷』の底に穴をあけます。

こうすると、実際使うときは波板の『山』のところに下穴があいているわけですね。

現場に取付け。 ステンレス傘釘で固定しています。

波板は長さ方向にできるだけ継ぎ目がないほうが良いので、1枚で上から下まで通るようにしたいです。

今回使ったのは長さ9尺タイプ 2730mm

波板の下端が、ちょうど良く雨どいの上にくるように設計していました。

このため、9尺の波板を使ったときに長さが『余る』部分を、棟包みの区間としたわけです。

最後に貼る波板は斜めカットが必要だったので、万能ハサミでカットしています。

最後の波板は主屋の屋根から貼れます。 これにて波板は完了!

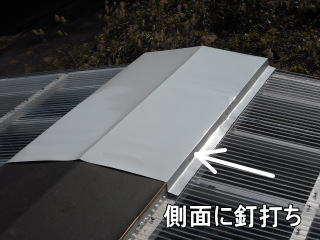

棟包みの加工・取付け

さて、棟包みをトタン板から作りましょう。 白のカラートタンを用います。

こういうものの作り方は、こちらのページで詳しく解説しています。

アスファルトフェルトを貼った上に被せます。

まずは、波板の上端と仕切り板が接する部分をコーキング

自作の『棟包み』を被せ、サイドからステンビスで固定し、ビス頭をコーキングで隠します。

↓↓↓

つなぎ目のところには水が入らないようコーキング材を2重に塗って・・・

本当は『はぜ』を加工してつなぐのが正しい、間違いのないやり方なんですが、まあ、これでも大丈夫なんじゃない? と安易な考えでやってます。(^^ゞ

全部被せました。 やっと屋根作りが完了!

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。