2階テラスに柵を作る

屋根付きテラスの本体(構造体)の自作に続き、テラスの『顔』とも言える手摺り(柵)の製作に取り掛かりました。

ここは目立つ部分なので出来るだけかっこ良く仕上げたい (^^)

個人的に好みのイメージは、ヨーロッパの山岳リゾート地などに見られるようなこんな感じ

こげ茶色の柵板を縦張りするのが柵の基本構造で、手摺りにそってプランターが配置されていて花いっぱい!

道行く人が思わず見上げ、ニンマリと幸せ気分になる♪・・・ そういうものを目指します (^o^)┘

はたしてヨーロッパに近づいたかな? (笑)

この手摺り&柵を作るのに使った材料・単価・金額は合計 3万4千円ほどでした。 (^^)v

(柵本体のほか、プランターの材料も含む 。作ったのは2014年です。)

テラスの安全対策

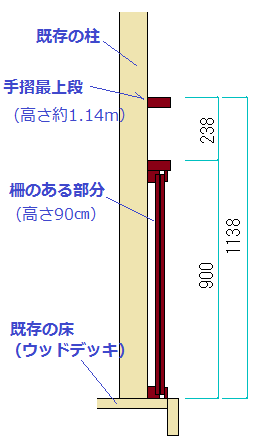

手摺りの高さ

2階なので、誤って落ちることがないよう、手摺の高さをどうするかは重要な問題です。

法令の基準では、建築基準法施行令第126条に、2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない・・・とあるので、これを基本に考えました。

高さは実際には1.14mほどにしました。

しかしすべてを壁のようにしてしまうと開放感がないので、0.9mまでは壁状に、それ以上は開放スペースにして高さ1.14mの位置に横木(笠木)を渡し、これを手摺最上段とすることにしました。

我ながらバランスの取れたイイ感じに仕上がり、満足満足 (^^)v

柵(手すり子)の間隔など

デザイン的には、ヨーロッパ山岳リゾート地などに見られるように、こげ茶色に塗装した木の板を縦張りにすると決めていたのですが、縦張りする板どおしの間隔・・・(つまり手摺り子の間隔をどうするか)・・・については、このように考えました。

また、通りを歩く人からベランダの内側が容易に見られる。 → 落ち着かない。

間隔が狭いと、安全上は間違いないが、隙間を通り抜ける光が少ないので、ベランダ側が暗い感じになり、風通しも悪い。

一長一短あるので、なるべく両者のイイトコ取りをする策として実際に作ったのは、板一枚の巾が18センチ。 板どおしの間隔は5センチ。

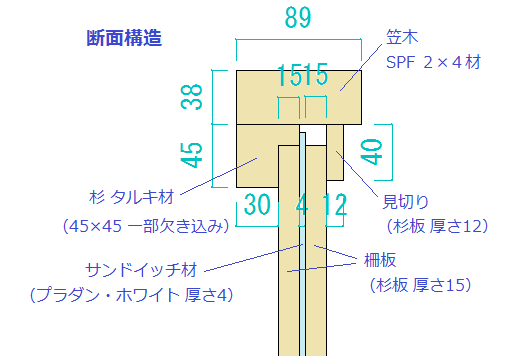

板は単純なタンザク型ではなく、ひし形模様をくり抜きデザインのポイントとする。 柵板1枚の厚さ15ミリ。 柵板は二重構造とし、間に半透明のホワイトプラダンシートを挟み込む。・・・というものでした。

手摺り・柵の構造

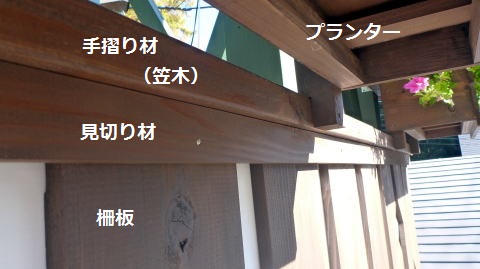

これがベランダ側(母屋側)から見た様子。

ひし形模様もあるため、けっこう隙間がある印象です。

隙間がこのままだと、通りを歩く人からベランダ内の様子がうかがい知れてしまうのですが、柵板と柵板の間にプラダンを挟んでいるため、中の様子は全くわかりません。目隠しの点では良かったと思います。

ここでよくお好み焼きパーティーなどするのですが、人から見られないというのは落ち着きます。(^^)v

このプラダンは半透明なので、ご覧のとおり光を通し、テラスが暗いという印象は受けません。

風通しの面では多少悪くなるけど、ここ岩手は暑い時期より寒い時期のほうが長いので、むしろ風を避けられていいかも。

手摺り最上部の笠木は、床から1.14mにあるので安全上は十分な感じです。

もし笠木の高さいっぱいまで壁状になっていれば開放感がなくなるでしょうが、今回作った柵は、柵板が貼ってある部分の高さは90センチまでなので、椅子に座ると目線はその上に出ます。

つまりテラスで椅子に座った自分からは外の様子が見えるけれど、外の人からはテラスの中の人の頭の部分しか見えないわけです。程よい目隠し。

テラスの柵を作る上で重要な、『安全性』、『プライバシー』、『明るさ・開放感』の3つのバランスが、うまく取れたかな・・・と、自分なりに大満足 (^^)v

柵の断面図

製作手順

柵のメイン材料は、厚さ15ミリ・巾180ミリのスギ板。

1枚の長さが832ミリの設計なので、まずは長さをすべて揃えます。(全部で90枚使用)

(L=1820の板45枚から取ります)

次に、デザインとして、それぞれの板に三角形の欠きこみがあるので、最初の1枚をきちんと欠きとったら、それを定規として残りの板に墨付けします。

1枚1枚測って墨付けするより断然速くて正確

バンドソーでどんどんカットしていきます。

( ジグソーでも可 )

塗装は水性の木材保護塗料を使いました。(水性ガーデンカラー ウォールナット色)

油性だと乾きが遅いし、においがキツイので私は水性を愛用しています。 常に雨がかかる場所ではないので、耐久性は水性でも十分

最初に、塗りにくい木端の部分から小さな刷毛で塗り、次にメインの広い面を塗ります。

約1~2時間で乾くので、2回塗りします。

水性は乾きが早いので、作業がサクサク進みますね。

(^^)v

今回の柵は、2枚の板でプラダンを挟む構造なので、露出するのは板の片面だけ。

よって、90枚のすべての板は、片面だけ塗装しました。

( 理想的には、塗装後の乾燥収縮を均一化するため、両面に塗るのがベターですが、外構構造物なのでそこまでこだわりません。 )

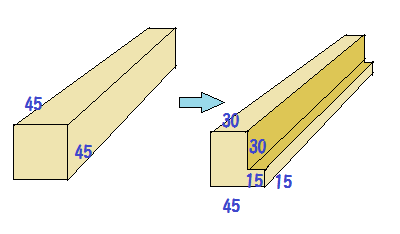

柵板を取り付けるための下地としたのが、45ミリ角のスギ角材。いわゆるタルキ材として流通している角材です。

これに、15ミリ厚の柵板を打ち付けたときにツライチになるよう、左のイラストのように欠き込みします。

こういう加工はテーブルソーで簡単にできちゃいます。

まずは上記の下地角材を、既存のウッドデッキの上に取り付け、そこに内側の柵板を取り付けました。

この状態だと、外の様子も透けて見えるため開放的な感じがして、一瞬、このままのほうが良いかな・・・と思ったりして (^_^;

外側から見るとご覧のとおり。 こっちの面は塗装していません。

内側の柵板をすべて張り終えたら、次は外側から、サンドイッチ材となるプラダンをタッカーで留めていきます。

プラダンは最終的には板で挟まれてしっかり固定されるので、この段階では仮止め程度。

あ今度は外側の柵板を張ります。 外から打つので、足場の上での作業です。

ステンレスビスで打ち留めていきます。

下にある横木と接触しないよう(雨水の吸水を避けるため)、コンパネの切れ端をスペーサーとして使っています。

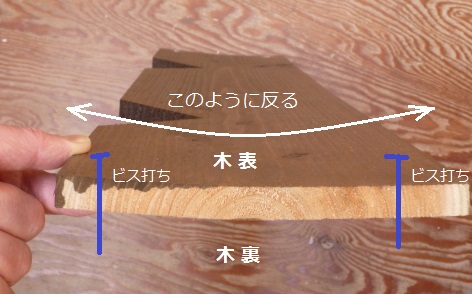

今回は木表側が表面に出るように使っています。

板材は木表側に反りあがる性質があるので、ビスは両サイドに2本打たないと、全体が下地に押さえつけられません。

【関連ページ】 ⇒ 木材の使い方 (木表・木裏など)

板の端に近い場所に打つため、板の割れを防ぐのと、作業を効率よくするために、あらかじめ地上ですべての板に下穴をあけています。

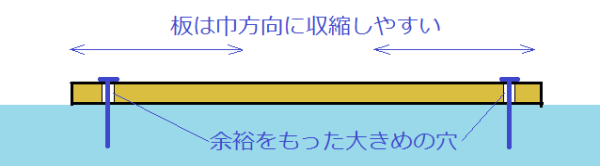

さらに、通常、下穴というのはビスの径より細めにあけて、ビスを打ちこんだときキッチリ締まるようにするんですが、今回のはビスの径より大きな穴をあけています。

テラスの柵は、特に直射日光の影響を受けやすく、木材の湿度変化による収縮が大きいと考えられます。

そのため、板が巾方向に多少収縮しても割れないよう、ビス穴を大きくして板とビスの間に余裕を持たせています。

着々と出来ていくので楽しい♪

この作業と平行し、柵に設置するプランターも作っています。

中段の手摺りまで完成しました。( ここで高さ90センチ )

この上に真鍮レールを取り付けました。

将来、中段手摺りと上段手摺りの間(高さ20センチ)に、引き戸の小窓をつけられるようにしようという魂胆です。

狭い空間に金槌でレール釘を打つのは大変なので、今のうちにレールだけはつけておこうというわけです。

上段手摺り材の加工

引き戸が動くための溝を掘るのと、手摺りどおしの継手(相い欠き)の加工。

上段手摺りを取り付ける前に、自作のプランターボックスを中段手摺りに取り付け。

このプランターボックス自体が、上段手摺りがたわまないよう、柱の役目も果たしているわけです。

プランターボックスの上に上段手摺りが取り付きました。

さらに、柵板の上下端には、隙間やビス頭を隠すため、見切り材を取り付けます。

細めのメッキ釘を使用

こんな感じで、柵本体は完成!

庭で植え付けたプランターを、2階まで運び、ボックスに据え付けました。

花苗はサフィニア

へっへっへ・・・ 早く大きくなって花を満開にしておくれ(^^)

手摺り材の固定

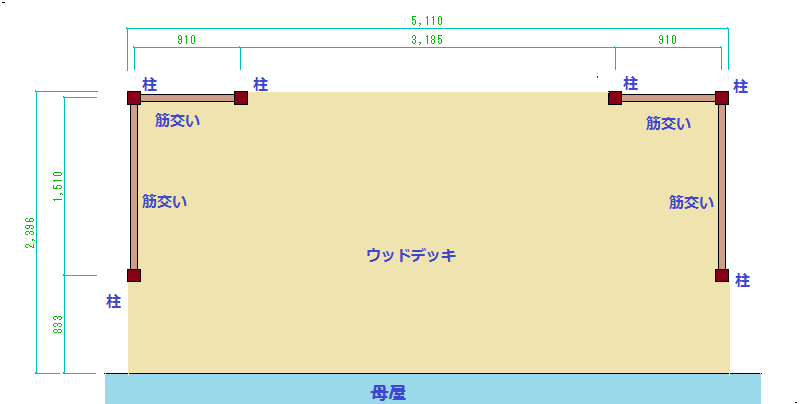

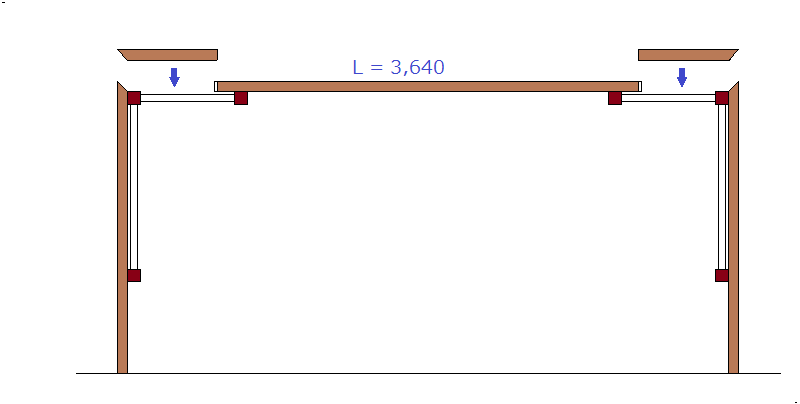

手摺りの横木(笠木)は既存の柱に固定しますが、テラス南側中央部には、柱~柱間が 3,185ミリと大きく開いた区間があり、この間に横木の継手を設けるわけにはいかないです。

本当は、南側全区間 5,110ミリを1本の横木で通すのがベストですが、そのような長い木材は通常手に入らないので、ホームセンターなどで手に入るツーバイフォー材の12フィートか14フィートで間に合わせるため、以下のようにしました。

中央部に12フィート材を掛け渡し、両サイドの柱間が短い区間で継手を設けます。

柱間が短い区間には内側に筋交いがあり、人が横木に押しかかることが無いので、継手を設けても安全上問題ないです。

手摺りの横木と柱は、L字金物を両面から打って固定しているほか、手摺り側からも長ビスを打っています。(ダボ穴あけ、ダボ穴埋めによる)

開口部の扉作り

テラスの柵には、1か所、開口部を設けました。

物干し竿などの長いものを、地上から2階ベランダに上げ下げする際、開口部があるほうが断然楽にできるからです。

扉は、柵本体と違和感がないよう、柵の材料をそのまま使って作りました。

同じようにプラダンをサンドイッチして・・・

これで扉本体の出来上がり。 これは外側の面です。

あとは柵本体の支柱に丁番で取り付けます。

掛け金で固定するほか、もちろん戸当たりもついているので、人が押しても扉が外側に開くことはありません。

長い物を2階に上げ下げするときは、地上からこの開口部に立て掛け、上から引っ張り上げます。

完成!!

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。