DIYで雨どいの取付け

自分で取付ける方法のまとめ

雨樋(雨どい)を自分で取り付ける手順やコツなどについて、これまでに私が見聞きし、実際に行った経験からまとめてみました。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

雨どいの材料の手配

雨どいの材料はこれが必要

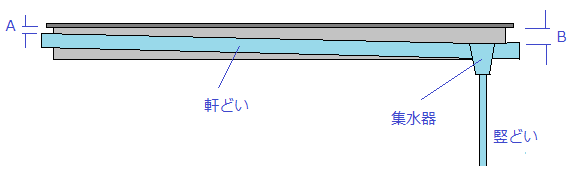

新規に雨どいを取付ける場合、横に流す「軒どい」と、縦に流す「竪どい」、及びそれらを連結するための「エルボ」や「集水器」、下地に固定するための「受け金具」が必要になります。

以下のものはうちの自宅などで使った雨どいの材料(パーツ)たちです。 まずこれらを仕入れます。

軒どい

竪どい

エルボ

軒どい受け金具

竪どい受け金具

集水器

大きなホームセンターには、雨どいの材料一式を取り揃えていることがあります。

でも必要な材料すべてを買い集めるとなると、欲しいカラーとサイズのものがなかったり、買っても家まで運ぶのが面倒だったりして、私の場合は、つきあいのある建材店にまず相談しました。

建材店なら家まで材料を届けてくれるので、その点はラクですよね。

軒樋は3.6m、竪樋は2.7mもあり、ホームセンターで無料貸し出しトラックは借りられるものの、やっぱり自宅まで配達してもらったほうが断然ラクなんで・・

建材店の馴染みの担当者に、どこにどんな雨どいをつけたいのか告げて、材料の種類やサイズ等について、いろいろアドバイスしてもらいました。

その結果・・・

雨どいのサイズ

丸型の軒どいは呼称100、105、120があり、竪どいは直径60なそうです。

(軒どいは、実際にはもっと小さいサイズのものもあるようです。)

屋根の集水面積が広ければ大きな軒どいを使うことになるのでしょうが、うちでは105の軒どいにしました。

落雪で壊れない、強い雨どいにするには

この地区は積雪が50㎝以上になることもあり、春先に屋根の雪がドドドッ!と落ちる際の衝撃で雨どいが無残に壊れてしまった家もチラホラ見られるのですよ(・・;)

その心配を建材店の担当者に伝えると、軒どい受け金具には「普通」のものと「強い」タイプのものがあり、

「強い」受け金具を使用すれば、落雪で軒どいが壊れることはまずない・・とのこと。

この話に喜び、うちでは「強い受け金具」を注文したのはいうまでもありません。

普通のタイプの受け金具

強いタイプの受け金具

落雪に強いタイプの樋受け金具は、私の地元である岩手・盛岡の会社で製造されているもので、商品名は樋受太郎といいます。

以前は個人に対しての販売はしていませんでした。私も建材店経由で入手したのです。

時は流れて2020年現在では、ネットでも入手できるようになったようです。楽天市場に出品されていました。

|

|

|

|

なお、樋受け金具を選ぶ際に、種類として「勾配無し」とか、「3寸5分」とかの表記がありますが、これは軒先の下地である「鼻隠し」が垂直の場合は「勾配無し」、「鼻隠し」が屋根勾配と直角になっていて例えば3寸5分の場合は「3寸5分」を選ぶという感じです。

雨水がきちんと雨どいに落ちるように、適切なタイプを選びましょう。

ほかには種別として出寸法が「出無し」とか「5分出」、「1寸出」などがあります。屋根材との位置関係で選ぶことになり、よく寸法を確認したほうが良いでしょう。

このあたりのことは、このページが参考になるかもしれません。

⇒ 軒とい金具の種類と基準 (pdf)

「止まり」と「パッチン継手」について

軒どいの端部に取り付ける部品が「止まり」、軒どいの継手が「パッチン継手」

これも当然必要になると思い、建材店に注文したところ、プロの屋根屋さんは「止まり」を使わず軒どいの端部を折り曲げて使う。とのこと。

同様に、パッチン継手も使わず、軒どいのジョイントは接着剤で行う。とのこと。

たしかに、ハーフビルドでトタン屋根葺きと雨どいを外注したときは、プロの施工はそのようになっていましたからねぇ~

ホームセンターでは「止まり」などの部品を売っていましたが、今回のDIY施工ではそれらを使わず、プロ風でやってみました。(^^ゞ

「止まり」を使わず、端部を折り曲げた軒どい

軒どい受け金具の取付け方法

通常、軒どいは水がスムーズに流れるよう、勾配をつけるのですが・・・

1%勾配とすると、水平方向の長さが6mなら、上の図のB-Aは6センチ

実際は、鼻隠し板(破風板)の幅やタルキのサイズなどの制約で、そんなに取れない場合もあるでしょうが、なるべくAとBの差を大きく取ります。

さて、軒どいを正確な一定勾配で取り付けるためには、樋を支えるそれぞれの「受け金具」をいかに正確な高さに揃えて固定できるか にかかってくるわけですが・・・

これは自宅の雨どいを取り付けたときの画像です。

まず両端に樋受け金具を取り付け、その間にタルキのピッチと同様455ミリ程度の間隔で樋受け金具を取り付けるのですが、

両端の金具に水糸をピンと張り、糸の高さに合わせてそれぞれの金具を取り付けていきます。

こうすると高低差に凸凹無く、うまく軒どいが取り付けられるという理屈で、プロの屋根屋さんがこのように施工しているのも見かけます。

でも6mくらいの距離なら、水糸を空中に浮かせるのではなく、鼻隠し板に添わせて張ったほうがラクかも・・

木片に水糸を巻きながら思い切り引っ張り、クランプで破風板などに固定してしまえば、おもりを使うよりかなりピンと張ることができるし、

板の上に直接、ラインが見えているので、受け金具の取り付けは難なくできますよ(^^)v

こんなふうに、きれいにラインが揃いました。

ちなみに、軒先先端の鉛直下方に軒どいの中心が来るようになれば理想だけど、それは樋受け金具によって位置が固定化されてしまうため、自分で屋根も雨どいも施工するセルフビルドであれば、先に樋受け金具を購入して寸法を把握しておいてから、軒先を鼻隠しからどのくらい出すか決めるのが良いと思います。

軒どいの加工・取付け

集水器が取りつく位置に、万能バサミなどで穴をあけます。

左画像の青い部分もカットしたほうが良いようです。

(勾配変化点がある場合、軒どいを曲げやすい)

次に、端部をペンチ、ラジオペンチなどで折り曲げて「止まり」を作ってます。

DIYだと、こういうトコが綺麗にできませんねぇ~(^_^; まぁ、用は足りるからイイけど

この段階で、穴の位置に集水器を取り付けてしまうのが楽。

軒どいにはめ込み、トタン板を折り曲げれば完了

樋受け金具にはめ込みました。

長さ方向の継手は、接着剤でやることにします。

接着する両方の面に金属用の接着剤を塗り、これを圧着するための小道具として、あらかじめ、軒どいのRに合わせた木片を切り出しておきました。

こうやって圧着し、しばらく放置

ちなみに、私は普通の金属用接着剤を使用したけど、雨どい専用の接着剤もあります。

最後に、樋受け金具の爪を折り曲げて、軒どい取り付け完了

竪どいの取付け

これは竪どいの受け金具

これは自宅の竪どい取り付けの様子ですが、受け金具を打ち込む箇所に、下穴をあけています。

玄能(=金槌)で打ち込めばいいのだけど、叩く場所が狭いので、小玄能を当てて打ち込んでいるところです。

こうなりました。 ここに直径60ミリの竪どいをはめ込んで、パチンッ!と蓋を被せれば出来上がり。

蓋はいつでも外せます。

「呼びどい」をつけるのが結構面倒ですね。

集水器と竪どい、それぞれにエルボをはめ込み、その間の距離を測っています。

はめ込み代はそれぞれ3㎝くらいなので、距離に6㎝足したくらいが必要長さ。

金切りノコでパイプをカットして「呼びどい」とします。

一旦竪どいを外し、エルボと呼びどいを付け直したのち、再び竪どいを下から差し込むようにはめるとうまくいくようです。

位置が決まったら、竪どい受け金具の蓋をして完成

落ち葉よけネットの取付け

うちの周囲は山だらけ(笑)

落ち葉で雨どいが詰まらないよう、後からではメンテナンスが難しい箇所には落ち葉よけネットを取り付けました。

これがそれ。長さ2.7m

建材店から買ったけど、思ったよりお値段がイイのね・・(汗)

でも、後でネットを見たらもっと安いの売ってた(^_^;

直径は10㎝なので、105の雨どいに丁度いいです。

これをそのまま、雨どいの中に突っ込むというもの。

端部だけは、空間が開かないように塞ぐことにします。 ポリネットなのでカットは簡単♪

折り曲げて、端部を塞ぎました。

ネットを雨どいに固定するため、結束バンドを使いました。 これで雨どいを一周して結束します。

今から思えば、ステンレス製の結束バンドにしたほうが、耐候性や強度の点で良かったと思います。

一旦取り付けると、何年も手入れが出来ないですからね。 後の祭りか・・・

自宅2階テラスの屋根。 この雨どいに・・・

落ち葉よけネットを突っ込んで結束バンドで固定

この後、屋根材のポリカ波板を張りました。 波板を先に張ってしまうと、足場がなくなって雨どいの施工が難しくなるので・・

これにて終了!

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d3adbd4.64a5f53a.1d3adbd5.9cbc2ba0/?me_id=1298911&item_id=10003388&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkihara1%2Fcabinet%2F03514987%2Fimg62318697.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d3adbd4.64a5f53a.1d3adbd5.9cbc2ba0/?me_id=1298911&item_id=10003388&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkihara1%2Fcabinet%2F03514987%2Fimg62318697.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)