水糸の張り方 結び方や便利な使い方

水糸は100m巻きでも100円前後。

これ一巻きあれば大概のDIY工事なら間に合ってしまいます。安いものです。

これを使うか使わないかでは仕上がりが大違い!!

レンガやブロックを積むとか、あるいは型枠を作るといった外構工事全般や、建物の基礎工事をするときには、必ずといって良いほど水糸を使いますね。

水糸は作るもののラインを真っ直ぐにしたり、高さをピッタリ合わせるときには必須であって、水糸無しに真っ直ぐに作るのはまず不可能でしょう。

DIYをする素人だからこそ、構造物を真っ直ぐに、あるいは水平に作り上げるには絶対必要な小道具!

では水糸の張り方について、以下にまとめてみます。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

水糸の結び方

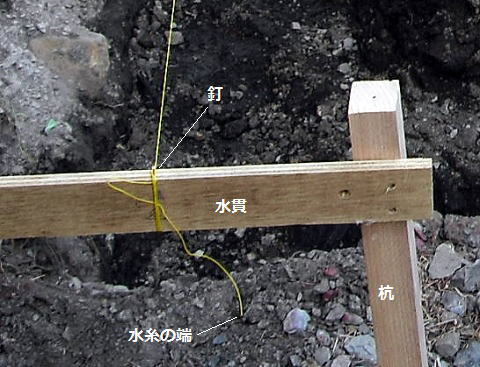

水糸は通常、『遣り方』の水貫(みずぬき=横板のこと)に固定します。

結び方は何でもいいのですが、普通の芋結びなどにしてしまうと外すのが大変だし、きっちり水貫の天端に高さが合わないこともあって良くないので、以下の手順でやるのが便利ですよ。

なにしろ水糸は、作業の進捗にあわせて頻繁に外したり結んだりを繰り返すので、外しやすい固定の仕方でないと困るんです。

1 グルグル巻き方式

ある程度余裕のある長さで糸を切っておき、水糸が弛まないよう思い切り引っ張った状態で、板に2~3回巻き付けます。

この際、釘の左右を交互に通るように(8の字を描くように)巻くと、糸が長期の間に横にずれるのを防げます。

最後は、親指の爪などを使って、糸を、巻いた糸の下に滑り込ませて、少し上に引き上げます。

糸と糸&板の摩擦で抜けなくなります。

糸を外すときは、余分な糸の端を引くと簡単に外れます。

応用編

水糸を張る位置が地面より低いような場合、画像のように板の下端から巻き付けると便利

2 輪っか方式

水糸の先端に輪を作り、釘に掛ける方式です。 これが一番簡単かな・・

1、先端を折り曲げ・・

2、グルリと巻いて中を通し・・

3、ギュッと引いて締める

一方の端はすでに板に掛けてあり、他方の端を板に掛ける場合は、水糸の先端を折り曲げる時点で、思い切り引っ張ったときにやっと板に届く位置で折り曲げます。

こうして作った輪を板(釘)に掛けると、常にテンションが掛かった状態で水糸が張られるため、水糸が垂れ下がることがないのです。

輪っか方式の欠点

板に巻き付けているわけではないので、うっかりすると画像のように糸が浮き上がっている場合があります。

(かろうじて釘の頭の部分で止まっている)

これでは肝心の『高さ』が狂ってしまうので大問題

見つけ次第、指で押し込んでやります。

釘が内向きに斜めになっていると頻繁にこういうことが起きるので、釘をわざと外向きに斜めに打つと効果ありますよ。

端部の処理 あの手この手

現場は必ずしも杭が打てるとは限らないしね~

それに、わざわざ本格的な丁張(遣り方)をかけるのが面倒な、小さな場所とか・・ (^_^;

杭が打てない場所で・・

その1 水糸をブロックに巻き付けた例

これは芝生造成のための土壌改良のときのもの。

コンクリートブロックに水糸を巻き付け、端部は杭にグルグル巻きするときと同じようにします。

水糸がブロックの下端にくるようにしてブロックを安置するだけでOK。 高さの基準はブロックの下端(=現在のGL)になります。

ブロックを手前に引くことで水糸にテンションがかかるんですが、この程度の距離(=5m)ならブロックが引きずられることはないです。

その2 杭を支え棒で自立させた例

下はコンクリートがあって杭が打てないため、支え棒で杭を自立させて水糸を張った例

その3 仮の板をクランプで固定して高さの基準にした例

高さはブロックの天端、位置はブロックの1㎝横に張りたいとき

既存ブロックの高さに合わせて板を添わせ、鉄筋クランプなどで板を固定し、水糸を板にかけて、端部をレンガに巻き付けてテンションをかけた例

小規模な場所で・・

小さな現場で、水糸を張る距離が短い場合は、水糸にそれほどテンションをかけなくても弛まないため、以下のような手抜き・・・いえいえ、裏ワザ(?)も十分に有り

これらの方法だと、水糸を強く引っ張るとすぐダメになってしまうので、数時間とか1日以内で作業を終えるような場所にいいですよ。

その1

遣り方は通常、複数の杭の間に水貫板を渡すものですが、狭い場所で、1本の杭だけに短い水貫板を固定した例

その2

水糸をレンガに巻き付けただけ

既存のブロック天端と同じ高さに水糸を張るので、短い距離ならこれでOK

その3

こ・・・ここまで来ると紹介するのが恥ずかしいようなレベル(^^ゞ

ピンポールに水糸を結んで、動かないようビニルテープで固定

その後、位置や高さを確認しながら所定の高さになるまでピンポールを土中に差し込んで終わり

その4

『コの字』型にブロックを敷いたときの一例

2m以内の直線の目安に、水糸ではなく、何か真っ直ぐな棒や板のようなものを掛け渡しただけ

両側に既に構造物があって、2点間を結ぶだけなら、こんなものでも十分

たとえ短い距離でも、何か目安になる糸などが有ると無いでは、仕上がりが全然違いますよ~

水糸を張る位置 (高さや横位置)

作ろうとするモノと水糸との位置関係は、一概にこうだと決まっているわけではなく、ケースバイケース

これまでの経験から、いくつか例を挙げてみます。

水糸を「高さ」と「ライン」の目安にして、作るモノと平行に張る例

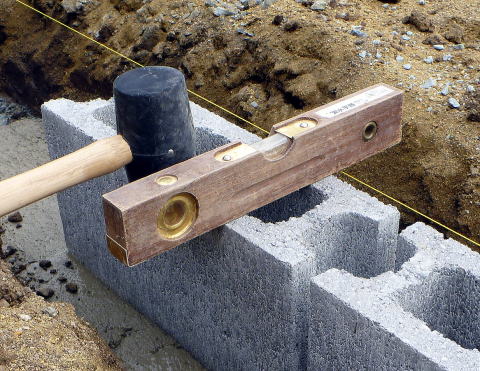

モルタルの上に真っ直ぐにブロックを並べています。

水糸は、ブロックの高さと直線ラインの目安にするため、ブロック天端の角に沿って張っていますが、角と全く同じ位置だと、ブロックと水糸が触れてしまい、水糸のラインが狂ってしまいます。

そのため、水糸はブロックから横方向に1センチほどずらして張ります。

高さ的にはブロック天端と同じということなんですが、実際には、画像のように水平器で確認などする際に水平器が水糸に触れるようだとこれまた困るので、仕上がりは水糸の

0.5~1.0ミリほど上になります。

水糸を「高さ」の目安にして、作るモノと直交して張る例

古い家の波打った床の上に、新たに根太を水平に設置して、新しい床を作ろうとしています。

水糸は、新たに設置する根太の天端高さに張るという設定です。

根太の下に3尺間隔でベニヤなどの高さ調整材を挟み、根太の天端を水糸に合わせるわけですが、

根太と水糸が接触してしまうと水糸の高さが狂うので、実際にはギリギリで接触しない程度、約0.5ミリ程度、根太天端が水糸より低くなります。

なお、この作業のときは、既存の古い柱に打った釘に「輪っか方式」で引っ掛けています。

床の沈下量を調べる場合など

古い家などで床が凸凹している場合、場所ごとの沈下量を調べるには、水糸を張って水糸から床までの距離を測れば良いのですが、

手っ取り早く調べるには、合板の切れ端などに水糸を巻いて、合板ごと床の両端にビスで固定すれば良いです。

もちろん、固定するときは水糸を強く引いてテンションをかけた状態でやります。

厚さ12mmの合板に水糸を巻き付け、床までの距離を測ると13mmでした。(合板の厚さ+水糸の太さ)

床の中央で測ると18mmだったので、ここでは5mmほど沈下していると判断できます。

この方法は、床の下地である「大引き」を設置するときも使えます。

⇒ 大引きを水平に取付ける

建物の基礎工事 根切り(地面に溝掘り)のとき

鉄筋コンクリート布基礎を作るような場合、コンクリートの天端の高さに水糸を張ってしまうと、型枠を建て込むとき水糸が邪魔です

型枠は、コンクリートの天端より少し上になるためです。

水糸は、型枠のわずかに上くらいにしておくのが都合いいですよ。

そのため、「遣り方」を作るときも、あらかじめ型枠材の寸法を決めておいて(例えばコンパネを半割にして使うから高さ45センチとか・・)、水貫を取り付ける高さを決めるといいです。

水糸のラインは、地面に溝を掘っている段階では、基礎のセンターにしておくのが便利

建物の基本のカタチ・寸法を確認しやすいし・・

んで、掘った溝の巾や深さを確認するには、画像のような「トンボ」などと呼ばれる定規を作っておいて、水糸に当ててみるといいです。

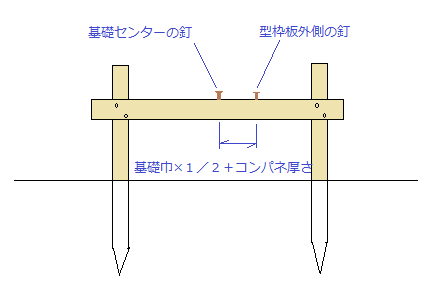

建物の基礎工事 型枠建て込みのとき

高さ位置はそのままで、水糸は型枠材のラインに沿って張り替えたほうが便利

これによって型枠が真っ直ぐに作られているかチェックしながら進めます。

水糸の横位置を張り替えるとき、遣り方の水貫に打ってある釘を、「基礎のセンター」から「型枠材の端」の位置に打ち足します。

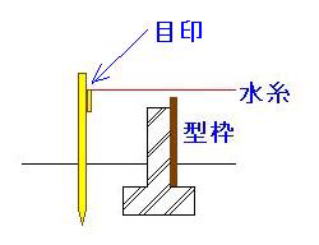

『遣り方』 と 水糸の関係

家や小屋など、建物作りの最初に絶対必要な遣り方(やりかた)。 その作り方の一部と、水糸の関係をイラストで表してみました。

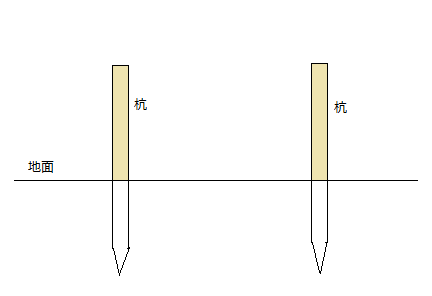

地面に杭を2本(またはそれ以上)打つ

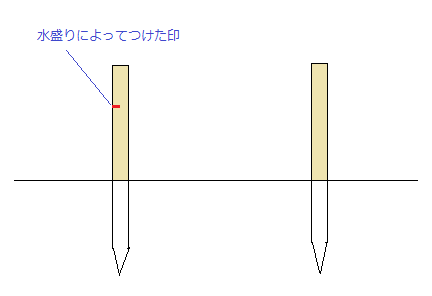

水と透明ホース、または水盛り管、持っている人はオートレベルなどを使って水平を出し、主要な杭にマーキング

こういう作業を水盛りと言います。

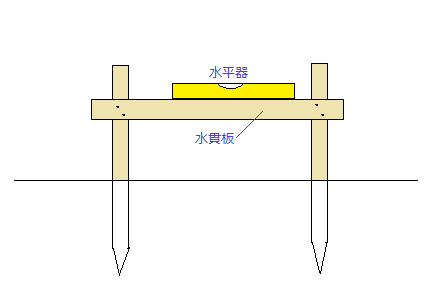

印に合わせ、水貫と呼ばれる板を、水平器を使って水平に取り付け

板と杭は、釘またはビスで留めますが、ビスのほうが振動を与えず、抜くときも簡単なのでオススメ

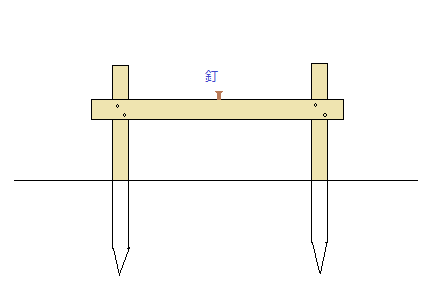

水糸を張るライン上に、釘を打つ

建物基礎工事の場合は、最初はセンターに打っておくのが良いです。

この状態で水糸を張り、根切りや地業工事などをします。

型枠を建て込む段階になったら、型枠のラインが真っ直ぐにできているか確認するため、型枠材(例えばコンパネなど)に沿った位置に釘を打ち足し、水糸を掛け直します。

例として基礎コンクリートの厚さが15センチで、型枠は12ミリ厚さのコンパネ使用の場合、センター釘から75+12=87ミリの位置に釘を打つわけです。

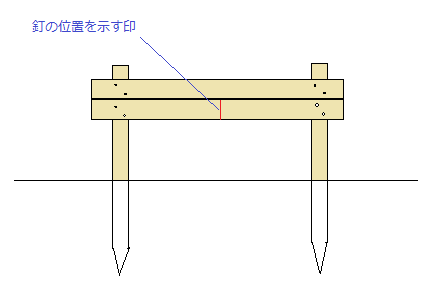

水糸の高さを変える場合は、水貫の板を一旦はずして打ちかえるのですが、それよりも、変える高さと同じ巾の板を切り出して、今の水貫の上に乗せて固定するほうが間違いないし、簡単

その際事前に、釘のあった位置をマーキングしておき、新しい板にマークを移し替えます。

これでラインがずれません。

なお、遣り方に張った水糸は床掘り深さ確認などのために頻繁に張ったり外したりするので、外した水糸はその都度すべて取り外すのではなく、一端を釘に巻き付けたまま、遣り方の板に回し掛けておくと作業が楽です。

以上、水糸の張り方のアレコレでした。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。