縄張り・水盛り・遣り方の方法

縄張りっていうのは家を建てる位置を地面に記すこと。(地縄張りともいいます。)

水盛りっていうのは水平を出して印をつけること。

遣り方(やりかた)っていうのは、建物を建てる場所の回りにめぐらす板と杭のことです。

これから住宅を建てようとする工事現場では、板と杭でグルリと周囲を囲んでいるのをよく見かけますよね。アレです。

土木工事でいうところの「丁張り」みたいなもんですね。

これは家作りの最初に行う作業にして、ヒジョーッ!に重要な作業なのであります。

( ー`дー´)

なにしろコレを間違えると後々がすべて大変なことに!

ではDIYでコレを作っていくための手順を解説しましょう。

1、縄張り

縄張りは、「地縄張り」ともいいますが、要するに「わが家を建てる場所はここじゃー!」と宣言する作業です。 (^^ゞ

地面の上に縄を張るから縄張りなんでしょうけど、別に立派な縄を張る必要はなくて、紐とか水糸を張っておけば十分。

直角がきちんとでた四角形をつくるには、ピタゴラスの定理を使えばOKです。 (^^)v

図のC辺の長さは、(A辺の長さの2乗+B辺の長さの2乗)の平方根です。

ルート計算ができる電卓をもって、巻尺などで両方の距離を測り、一致したところに杭を打てばいいわけです。

ちなみに縄を張るラインというのは、建物の基準線、つまり在来工法では柱の中心であり、壁のど真ん中といえばいいか。

決して建物の実際の外周(外壁)ではありませんよ。

上の図の例では、建物の設計値が2間×4間なので、素直に2間=3,640ミリ 4間=7,280ミリを取ります。

縄張りは、何も建物のかたちを地面に再現するだけが目的じゃなくて、むしろ、自分の敷地の中の狙った位置にちゃんと位置しているかどうか確認する意味があります。

このとき、設計編でできてた図面のひとつ「配置図」を使って、道路との距離や隣の敷地との距離などを確かめます。

この段階で間違えてしまうと、もう一生直せないノダ・・(-_-)

※ この段階では杭の位置はそれほど厳密に合わせる必要はないですし、実際、木の杭を打つ程度ではmm単位の精度なんて無理な話。

後に作る『遣り方』に水糸を張るので、精密な位置出しは、その水糸を基準にして出します。

2、水盛り

さてここで、スゴーク大事な水平の印を、全部の杭につけていきましょう。

水盛り管という道具があると便利なそうですが、それが無くとも、バケツと、細い透明なホース があれば出来ます。

バケツの水面と、ホースの水面はいつも同じなので、ホースを持ってすべての杭をまわり、印をつけていくわけです。

ただ、最初にバケツの水位より上に水を上げなくてはならないので、最初だけはホースの先に口をつけて水を吸い込みます。水がホースの先から出てくればOK

ホースの中に気泡が入ってしまうと水位が狂うので、これは注意してみておきましょう。

念のため何度も杭にあててチェックすればいいと思います。

杭に印をつける高さとは?

今回の例では、基礎は地面から300ミリの高さでつくりますよね。

でも地面っていうのは、現在の地面というよりも、完成したときの地面のことです。

今後、掘った土を基礎のまわりに少し盛り土するかもしれないし、砂利を敷くかもしれないので、完成したときの姿を想像してまず設計地面の高さを杭に印してみます。

で、そのその印から300ミリ上が基礎天端なわけです。。

さて、遣り方の板をどの高さに張るかですが、基礎天端と同じ高さに張るのが一番分かりやすいですね。

しかしこれだと、型枠をつくったりする作業で、水糸が邪魔になるときがあります。だから、基礎天端より50ミリ上とか、少し上に逃がして張るのが現実的。

でも今回の例では、分かりやすくするため、基礎天端と同じ高さに板を張ることにしましょう。

板を張る高さを基礎天端と同じにするということは、基礎天端の高さにホースの水を使って印をつければ一番いいのですが、バケツの水位を調整したりするのも面倒なので、テキトーな位置で固定して印をつけます。

その印から基礎天端までの高低差を測っておいて、あとで全部の杭にも基礎天端の印をつければいいのです。

3、遣り方を作る

遣り方をかけるときは、縄張りの周囲60cm~1mくらい外側に離れた位置に、板を並べていきます。

でも、杭は約1.5m間隔くらいが丁度良いので、板と板の重なり部分以外にも、板の中間点に1.5m前後の間隔で適当に杭を打っていきます。

この杭はすごく重要なので、地面にしっかり打ち込んで、グラつかないようにしましょう。

杭の頭は、作ろうとする基礎の天端よりは高くならないとマズイです。

今回は、基礎の天端は地面から30cm上なので、杭は地面から50cmくらい以上は出しておきたいところです。

さて、杭に板を張っていきますが、遣り方が歪まないように、四隅にでも筋交い(斜めの板材)を打ち付けておけばバッチシ(^^)v

これで遣り方が出来ました。

単純で小規模な建物なら簡易な遣り方もOK

建築の本には、遣り方は建物の周囲全部に張るように書かれていますが、実際やってみると結構面倒なことが多いものです。

建物周囲すべてに「ハードル」があるようなものだから・・・

- 人が歩くのに邪魔!

- 掘った土を捨てるのに邪魔!

- 結果として遣り方に人や石がぶつかることが多くなり、そのたびに「狂ったのではないか?」と不安になる。

・・・といった不便さがあるんです。(ーー;)

実際、建物の規模が小さく、形が単純な四角形で間仕切り壁のないワンルームの場合は、遣り方は周囲全部にかける必要はなくて、四隅だけあれば大丈夫です。

その場合はこういう風にかけます。 広々として、作業性はすごく良くなりますよ(^^)v

板はどんなのを使う?

板は、3~4mくらいの杉板を使ってもいいけれど、無垢の板は節のところで大きく曲がっていたりします。

遣り方に張る板は、高さの水平を見る基準になるので、曲がりが大きいと話しになりません。

杭は約1.5m間隔で立っていて、そこでは印に合わせて打ち付けているからいいけれど、杭と杭の間で板が曲がっていたら水平の管理に狂いが生じてしまいます。

無垢の板ではなく、丸ノコに平行定規をつけてコンパネから平行な板を切り出して使うのも手です。ただし一枚の長さは1.8mしかありませんが・・・

4、基準の通りに矩(かね=直角)をだす

建物の基準となる線を遣り方に写すには、トランシットという測量器械があれば簡単に出来ますが、業者でもない限り個人でトランシットを持っている人はいないと思います。

レンタルしてくれるところも残念ながら知りません。

そこで、特殊な器械を使わずに昔ながらの方法でやってみましょう。

縄張りの縄の真上にそって、縦横どこか1本ずつ基準となる水糸を張ります。

縄張りの真上かどうかは、目で見て決めます。当然、この段階では直角の精度は悪いです。

まずは、図のAの角度が正確に90度(直角)になっていないといけないので、 図の東西線を固定しておいて南北線を少しずつ動かして微調整しながらあわせましょう。

ここで大矩(おおがね)登場!

直角をみる道具「大矩」をつくって、水糸の直下にもぐりこませ、上から目視で水糸を調整します。

大矩の作り方

- 中心に墨を打った3枚の板を用意

- それを各辺の比が3:4:5になるようにビスで固定します。(これも三平方の定理の応用)

大矩の下にはブロックや板切れなどを挟んで、大矩と水糸が触れない程度にギリギリの距離まで近づけてやります。

大矩の下にはブロックや板切れなどを挟んで、大矩と水糸が触れない程度にギリギリの距離まで近づけてやります。

そして大矩の墨と水糸が重なり合うように、真上から見下ろします。

そして大矩の墨と水糸が重なり合うように、真上から見下ろします。

東西線の水糸が完全に大矩の墨と重なった状態で、南北線の水糸の端を持って微調整し、大矩の墨と完全に重なればOK (^^)v

5、建物の基準線に水糸を張る

さあ、これまでに東西、南北、それぞれ1本ずつ水糸を張りました。 水糸の交点は完全な直角が出ています。

水糸と遣り方の板との交点から、それぞれ 7280ミリ、3640ミリの距離を測って、遣り方の板の上に印をつけます。

この印めがけて水糸を張れば、正確な四角形が出来ているはず。

確認のために水糸の対角線の長さを測ってみます。

(7280の2乗+3640の2乗)の平方根=8139ミリ になっているはず・・・・

もしズレていれば平行四辺形になっているということなので、もう一度直線の長さを測りなおして微調整します。

これで遣り方が完成し、建物の芯の真上に水糸が張られました。メデタシ (^o^)

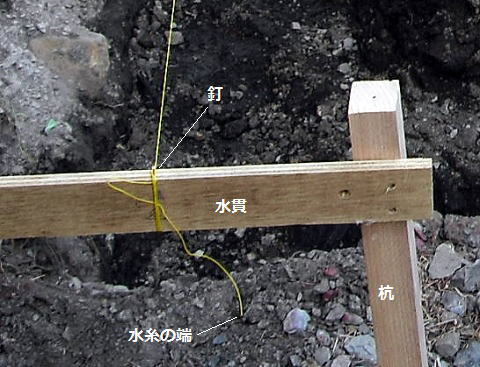

遣り方の板の上に釘を打ち、そこに水糸を交互に巻くように張れば位置がずれません。

水糸の張り方詳細についてはこのページをどうぞ

⇒ 水糸の張り方

次からいよいよ土工事をはじめます。(続く)

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。