DIYの基礎工事 法律的にはどうなってる? 基礎の種類・構造・制約

このページでは木造建物の基礎と、法律の関係について書いてみます。 主に次の2点についてです。

- 簡単に作れそうな「独立基礎」は法律的にどうなんだろう?

- 法律では基礎の構造はどう決められているんだろう?

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

はじめに

家にしろ物置にしろ、素人が建物を自分でつくろうと考えたときにやっかいなのが、最初に基礎工事があるということでしょうか。

重労働で、大変な思いをしそうなイメージの基礎工事は出来れば避けて通りたい・・・

それに基礎は建物では一番重要な部分で、失敗したらやり直せない。

- 重くて硬いコンクリートの塊を、ラインを間違えてつくってしまったら・・・

- コンクリートを流し込んでいるときに型枠が壊れて流れ出したら・・・

- 作ってみたはいいけど水平にならず凸凹してしまったら・・・・

はじめてやることなので不安が尽きない。(-_-;)

それに、やっぱり基礎工事は特に体力が要りますから・・・

実際、私の家づくりの工程を思い返してみても基礎工事だけは出来れば二度とやりたくないものですし、全工程の中では、素人が取り組むにはいろんな意味で一番大変な工程だと思います。

そういうこともあって、「自分で家つくりました。」、「ログハウス作りました。」という話はたくさんあるけれど、基礎だけは業者に頼みましたというのが多い現状になっているのでしょう。

たしかにその方が安心だし、時間の節約にもなるし、現実的でいい選択肢だと思います。

でもセルフビルドは合理性だけで考えたらもともとかなりアウトサイダーな世界で、そこには自分のこだわりや価値観、思い入れが色濃く反映されますから、

『それでも自分で基礎工事までやっちゃう!』 というのは大いにアリなわけです。(^^)

そのために、まずは法律的なことを理解しておきましょう。

木造建物の基礎の種類

まずはおさらい。

基礎の種類には「独立基礎」、「布基礎」、「べた基礎」 、「杭基礎」があり、皆さんよくご存知かと思います。

独立基礎

独立基礎は、1個1個が連続せず独立した基礎

「独立基礎」は礎石を鉄筋コンクリートで作ったもので、柱を人間の脚に例えるなら、独立基礎はくるぶしから下の足の部分に当たります。

出典:日本建築学会 住まい・まちづくり支援建築会議 用語解説

布基礎

布基礎は、一般に逆T字型の連続した一体の鉄筋コンクリート基礎

柱の下の独立基礎どうしをつないだ鉄筋コンクリート製の基礎梁の下にも、連続的に足の裏に当たる部分を付けたものが「布基礎(連続基礎)」です。

出典:日本建築学会 住まい・まちづくり支援建築会議 用語解説

断面形状は逆Tの字形をしています。足の裏にあたる面積が大きくなる分、独立基礎よりも地面にかかる圧力が小さくなるため、沈下しにくくなります。戸建住宅によく用いられる基礎形式です。

べた基礎

べた基礎は、建物の底面積全体を耐圧盤として設計されたもの。接地面積の増加による地盤の荷重負担が減ります。

軟弱な地盤でも傾斜・沈下することなく建物を支えるため、足の裏にあたる部分の面積をさらに大きくしたものが「べた基礎」です。

出典:日本建築学会 住まい・まちづくり支援建築会議 用語解説

床とほぼ同じ面積の鉄筋コンクリート製の板(基礎スラブ)の上に基礎梁が一体化して載っている形状をしています。

建物が不均一に沈下する不同沈下が布基礎よりも生じにくく、地盤の液状化にも強い特長があります。

杭基礎

杭基礎は、主に軟弱地盤で杭を地中深く打ち込んで建物を支える基礎。

杭を設置して、地盤の深いところにある杭先端位置の硬い地盤の支持力や、杭と地盤の摩擦力で建物を支えるのが「杭基礎」です。杭基礎は、上記3つの「直接基礎」と比べて地盤沈下や地盤の液状化による被害を受けにくい特長がありますが、コストが高くなります。

出典:日本建築学会 住まい・まちづくり支援建築会議 用語解説

一般に、杭基礎が必要な地盤は軟弱で、地震による揺れを増幅する傾向があります。したがって、家具に転倒防止金具を付けるなど、地震の揺れによる被害に気をつけたほうがよいと言えます。

個人がDIYでべた基礎や杭基礎をつくるというのはあまり現実的でない気がしますし、ここでは考えません。

建てるのは小屋・物置程度から平屋建ての家、または2階建てであってもべた基礎にする必要の無い地盤の場合を想定します。

独立基礎はどうだ?

資材を持たない個人としては、なるべく型枠材などの一度きりしか使わない材料で無駄を出すことなく、出来ることなら簡単に基礎をすませたいところでしょう。

その点、独立基礎はところどころ点状に穴を掘るだけで良さそうだし、型枠材も少なくていい。

ボイド管という丈夫な紙製の管を使えば型枠がわりにもなるし、さらに簡単に済ませるなら市販のコンクリート沓石(羽子板付き)を使う手もあります。

さて、地盤が良好で、独立基礎でも大丈夫そうなところへ建物を建てようと思ったとき、

1、都市計画区域内なのか、都市計画区域外なのか

2、建物の面積が10平方メートルを超えるか超えないか

で、条件が大きく変わってしまいます。

10平方メートルとは3坪ですから、6帖ということになります。

6帖以下の建物なら「住宅」としては考えにくく、「物置」とか「納屋」を建てる場合だと思いますが、

すでに建っている住宅に付随する物置などは増築扱いに見なされ、10平方メートル以下なら建築確認が不要になることがほとんどのようです。

(防火地域などを除いて・・)

なので、どのように作ろうが自由自在。もちろん独立基礎 OK!

その気があればドームハウスだって作れるかも

土台に「継ぎ手」がある場合は、継ぎ手の直下には基礎がないと弱いのですが、6帖までの建物ならば土台に「継ぎ手」を必要とすることはまず無いと思いますから、市販のコンクリート沓石を基礎にすることも出来ます。

台風常習地帯で強風の吹き荒れる場所ならば、市販のコンクリート沓石ごときの基礎では基礎ごと吹っ飛ばされるおそれがあるけれど、林に囲まれた小さな小屋なんかだと大丈夫でしょう。

簡単でいいですね。

でも都市計画区域内ならば、6帖を超えると、増築であっても建築確認が必要になるため、事情が大きく違ってきます。

法律上、都市計画区域外であれば、木造2階建て以下で500平方メートル以下ならば建築確認不要となっていますが、自治体の条例によってさらに規制がかかっている場合もあります。

この辺はお住まいの自治体に確認するのが一番です。

建築確認が必要だとどうなるのか?

当然、建築計画が法を遵守しているかどうか審査されるため、さまざまな制約がでてきます。

建築基準法施工令第38条は基礎のことが書かれていて、

建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

出典:建築基準法施行令第38条の3

・・・となっていますが、

じゃあ、国土交通大臣が定めた構造方法って何よ?

これを定めた旧建設省の告示を読むと、結局、面積10平方メートル以内であるか若しくは門とか塀とかでない限り、最低でも布基礎にしなければならん!・・・という意味のことが書いてあります。

一, 木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面 積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合

出典:建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件

二,(省略)

三, 門、塀その他これらに類するものの基礎である場合

(平成12年5月23日 建設省告示第1347号)

例外的なケースを除いて一般には、独立基礎なんて論外!!

セルフビルドで家を建てようと自分で図面を書いて、独立基礎にして役所に確認申請を出しても、まず通ることは無い・・というわけです。

確認申請しないでやるなら別ですが (^_^;

独立基礎よ、さようなら~

(-_-)/~~~

ということで、次は布基礎づくりについて考えます。

布基礎の構造はどうする?

最低限の基準

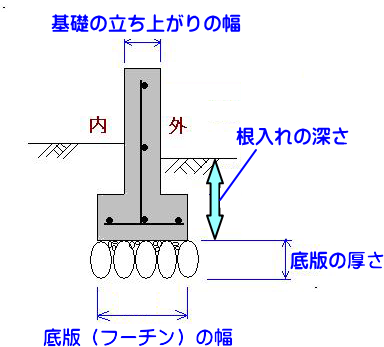

建築確認が必要になると、最低限、下の図の基礎になっちゃうようです。

これが必要最小限のギリギリに近い内容なんです。

これ以下の簡易な構造だと、普通は許可が下りないと思ったほうがいいです。

型枠をつくるのが面倒だからといって、フーチンの上にブロックを並べたりするのは布基礎とは認められず、許可が下りません。

「国土交通大臣が定めた構造方法」では、いろいろと条件選択があって細かい例外規定はあるものの、

一般的に最低ラインは

- 地面から基礎上端までの高さは30cm以上

- 基礎の立ち上がりの幅は12cm以上

- 底盤(フーチン)の厚さは15cm以上、幅は30cm以上

- 根入れの深さは24cm以上

よほど地盤が良くない限り鉄筋コンクリートにするのですが・・・

- 基礎の立ち上がり部分の上端と、下部の底盤に12ミリ以上の主筋 (ということはφ13の異形鉄筋)

- 補強筋として9ミリ以上(ということはφ10の異形鉄筋)をフーチンと、立ち上がり部分の中に縦横に配置して主筋と連結。補強筋のピッチは300ミリ以内。

・・・という意味のことが書かれています。

これを守ると、上の図のような断面構造になるわけです。

ちなみに基礎断面各部の名称の意味は、下の図のとおりです。

木造住宅工事仕様書の基準

実際の住宅は最低限の基準で建てられるのではなく、一般には「フラット35対応 木造住宅工事仕様書」の基準を最低ラインにしているものと思われます。

ではその木造住宅工事仕様書で、布基礎の基準はどうなっているかというと、おおむね国土交通省が定めた基準に準じているんですが、以下の点が違います。

- 地面から基礎上端までの高さは40cm以上

- 基礎の立ち上がりの幅は15cm以上、幅は45cm以上

やっぱり融資を受けて住宅を建てるときの基準は、最低ラインよりも仕様が高くなっています。より頑丈に、より安全側にみているわけですね。

でも、セルフビルドでちょっとした小屋を建てるときは、フラット35の融資を受けるなんてこともないでしょうから、法的には最低限の(国土交通省が定めた)基準を守っていればOKということです。

法令等へのリンク

このページで出てきた関係法令の全文が読めるページへのリンクです。

※ 上記1の国土交通省のページは原文ですが漢数字で読みにくいです。 上記2の、「住宅サポート建築研究所」サイトのページのほうが見やすいです。同ページの2「告示関係」の6番目に当該告示があります。

※ なお、私の工房建物は 「倉庫業を営まない倉庫」 という扱いで申請したため、布基礎の地上からの立ち上がりは 150でも許可してもらいました。床が高すぎると何かと不便なので・・

用途によっては必ずしも基準どおりでなくてもいいみたいです。役所の建築主事とよく話してみると良いです。

以上が、自分で家とか小屋とかをセルフビルドをする際に知っておいた方が良い、基礎工事の法的基準のお話でした。

実際に行う場合は、前述の木造住宅工事仕様書はじめ参考文献をお読みになることをお勧めします。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。