2×4で小屋の増築 素人でも作りやすい ツーバイフォー工法

工房に使っていた小屋が手狭になったため、4坪(8畳)ほど増築しました。 このページではその経過を詳しく紹介します。

これまで、自宅も小屋も在来工法で自作してきましたが、ごく小さな規模であれば2×4工法(ツーバイフォー工法)はメリットが多いと思われたので、今回の増築は、試しに2×4でやってみました。

やってみた感想として、やっぱり2×4工法は簡単で、素人でも正確に頑丈に出来る! と思いました。(^_^)v

作った小屋の概要

2×4工法といっても、仕様書に基づく正式なものではなく自己流の「2×4工法もどき」です。(^^ゞ

例えば2×4工法といえば合板を打ち止めるのに普通はCN釘を使いますが、今回の増築ではビス (コーススレッド) を使っています。

自分は釘を大量に打ち込めるエアネイラーを持っていないので、インパクトドライバーでもできるビスを使ったというわけです。

今回の増築は実質4坪とはいえ、既存の小屋の張り出し屋根や柱を一部流用するため、書類上の増築面積は2坪となり、建築確認は不要です。よって、自分で納得出来る範囲で工事は簡略にし、径費節減をしています。

青く見えるのが増築部分。

なにしろ出来るだけお金をかけたくなかったので、外壁材として使ったのは910×1820が1枚550円で買えるサンプライシートに、ペンキを塗ったものです。

(でも外観は気にいってます。)

ほかにも、基礎はウッドデッキを作るときのようなタイプ(=独立基礎)だし、窓や玄関引き戸などの建具もすべて手作り。

大引きなど、材木の一部は解体現場からのもらい物など。

ただし、防寒と防音を期待して、壁にはグラスウール100ミリ断熱材を入れ、内部にもOSB合板を貼っています。床には合板フローリングを張りました。

かかった経費は20万円弱です。

基礎~床まで

水盛り遣り方 ~ 独立基礎の設置

増築部の地面は傾斜しているので、スコップで平らに均し、バケツとホースで水平を出しながら遣り方を作りました。

遣り方(やりかた)は、正確な水平・直角が求められる構造物を作るときは必須の作業。

既存の小屋側には遣り方の「水貫」を打てないので、適当な木材を水平ラインに打ち付けて、水糸を張るための支えとしました。

遣り方を作り、水糸を張ったら、独立基礎を置くための穴掘り

建物四隅などはプレート付き束石を使い、その他は画像のようなピンコロを使いました。

ピンコロは、市販の束石と比べて価格が半分以下なので、重要な四隅以外はこれで十分としました。

モルタルとくっつきやすくなるよう、あらかじめ水を浸みこませておきます。

以前余った生コンで作っておいたコンクリート平板を敷いた上に、モルタルを挟んで束石やピンコロ石を載せることにしました。

束石だけだと根入れが浅いし地盤への圧力が大きくなりそうなので、なるべく底盤を広くする工夫です。

水糸の交点から下げ振りを降ろして位置をチェック

約1.2m間隔で、計16個の束石(orピンコロ)の埋め込み終了。

高さについては床束で最終調整するので、束石の段階での高さ管理は大雑把です。

大引き、根太の設置 ~ 床プラットフォーム

これで床束の耐久性が格段にアップするはず。

主屋を作ったときに箱で買った基礎パッキンが6枚余っていたので、ノコで半分にカットして12本の床束に取り付けました。

基礎パッキンの無い残り4本の床束は、比較的水の心配がない建物中央付近に使います。

こんな風に、基礎パッキンを下にして床束を立てました。

床束の長さは、個々の束石から水糸までの長さを測って求めるので、16本全部まちまちです。

防腐剤をたーっぷり塗っておきました。

大引き(土台)の木材は、解体現場からのもらい物なので、太さもまちまち(^^ゞ

床束との固定は大引き側から4箇所斜めビス打ちのみ。まっ、床束は短いから転ぶことはないでしょう。

根太は2×4材の12フィートを使いました。

途中に既存の小屋の独立柱が2本立っているので、その柱に絡ませるように根太を配置したいところ。

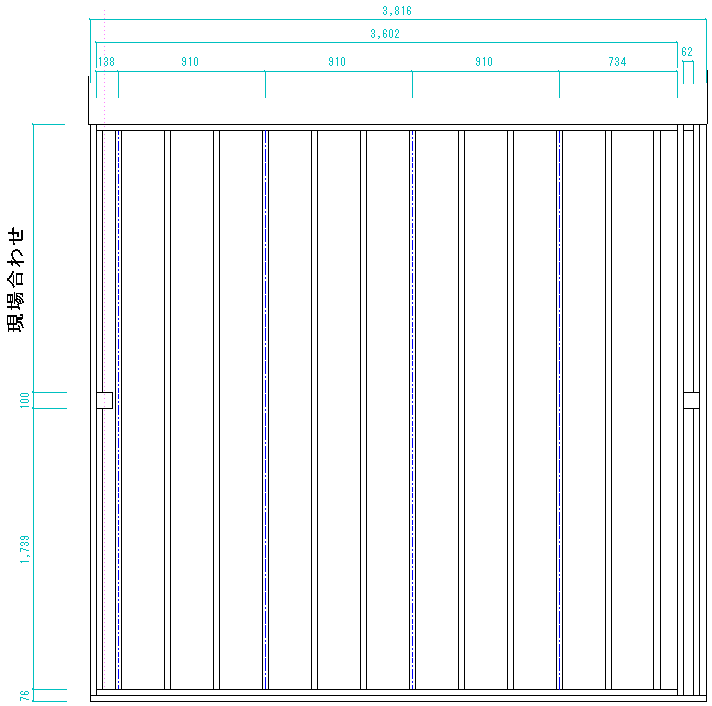

最初は2×4材の配置を頭の中だけで考えていたら、ややこしくて挫折しそうになったので、この際、設計図を描いちゃえ! ということで、2×4材の配置図を作りました。

無料作図ソフト「JW-CAD」で描いた根太の配置図です。 ピッチ(配置間隔)は303ミリで、外周は2×4材が二重になるようにしました。

ピッチ303ミリというのは一尺であり、在来工法の家の、フローリングを張る床の根太ピッチと同じです。

12ミリ厚の構造用合板を貼り、約8畳のプラットフォームが出来ました。

これから、この上で壁パネル作りの作業をします。

2×4材壁パネル

まずはメインの壁パネルを設置

壁パネルの製作開始

縦枠の位置を、あらかじめ横枠にマーキング。

縦枠のピッチは、在来工法の間柱ピッチと同じ455ミリ(一尺五寸)なので、型板を作って定規としました。

ピッチの中心にマークするのではなく、2×4材の厚み38ミリ分を分かるようにすると間違えないです。 (材の当たる位置に×印などを記す)

2×4材の特徴=捩れが多い

捩れた材を直角に接合させるため、画像のような冶具を作っておくと便利でした。 テコの原理で簡単に捩れを矯正できます。

本来の2×4工法住宅は接合にCN釘を使いますが、この小屋ではコーススレッドで代用しています。(^^ゞ

一人の作業なので、壁パネルは一人で無理なく起こせるサイズに分割

しかも、パネルになる合板も、最初からすべて張ってしまうと重量もあるし風にあおられやすくなるので、直角が確定できる最低限に合板を張ってから立てています。

残りの合板は、立てた後から張るという手順です。 このやり方は変則的であって、あくまで一人でやる場合の工夫ということです。

壁パネルに貼る合板は3×8(サンパチ=910×2430ミリ)にしたので、そのサイズに合わせて2×4材を組んでいます。

だから既存の小屋の軸組みより20センチほど高さが低いので、その分は別のパネルにしました。

開口部の「まぐさ」は、梁のように荷重がかかるため、2×4材を2枚並列で縦使いにして強度をアップさせています。

枠を立てた後から合板を張る場合は、ボードがずり落ちないよう、支えの木片を仮固定した上に乗せてから、楽に釘打ちしています。

壁で取り囲まれました(^^)

でもこの後、連日の雨にたたられて作業中断。 床に溜まった雨水をせっせと排水します。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

屋根の水の流れる方向と直交・・・ つまり、屋根を横から見たときに三角になる側を「妻」(つま)といいます。

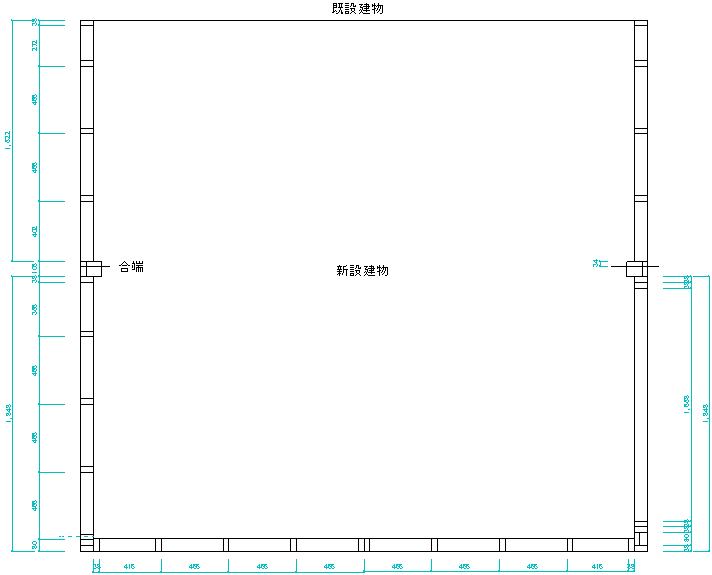

妻側の壁は三角を含むので、これをツーバイ材で枠組みにするのは少し頭を使います。

タルキを受けるモヤには2×6材を使ってみました。スパン1間、ピッチ半間です。

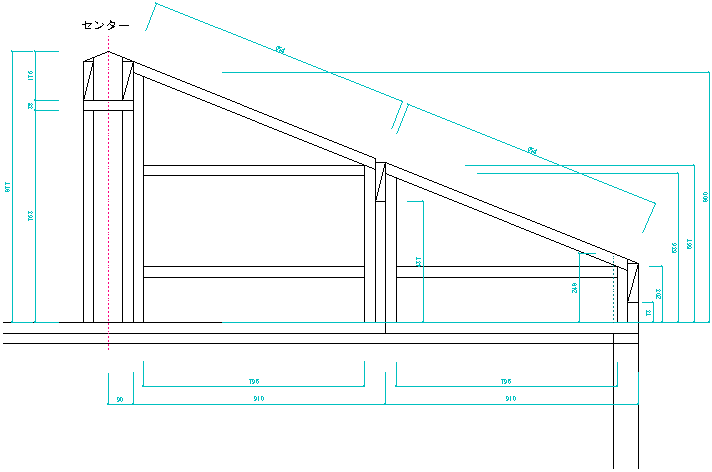

妻壁2×4材の割り振りは面倒なので、やっぱりCADで設計図を描きました。 CADだと斜めの線でも具体的な寸法が自動的に表示されるので助かりました。

逆に言えば、設計図がないと難しいのでは?

屋根勾配は4寸(10分の4)です。

設計図があると、2×4材からパーツを切り出すときに最長寸法が一目で分かるので、すごーく便利。

JW-CAD万歳 (^^) ← 誰でも無料でダウンロードして使える図面作成ソフト

屋根をかける

モヤ、タルキ、野地板、ルーフィング

既存の小屋は在来工法で建てたので、既存小屋のモヤ(=杉3寸5分角材)の側面に、増築部のモヤ(=2×6材)を打ちつけ、さらに、既存の小屋束の側面にも2×4材を抱かせて上からの荷重に備えることにしました。

タルキは2×4材でピッチ455ミリ。 半間スパン。 2×6材のモヤの上に振れ止めを配置。

野地合板の貼り始め。 鼻隠しからの出と同じ幅の板を仮固定し、野地合板が曲がらないようにしました。

下から順に貼っていき・・・ 足元が滑らないよう、野地合板といっしょにルーフィングも同時進行

中から見るとこんな感じ

水切りの設置 ~ 屋根本体

軒先とケラバに、自作水切りを取り付けました。

屋根材は主屋と同じく、ガルバリウム波板です。 棟部分も、トタン板で役物を自作して取り付けました。

トタンの棟包みの末端は、このように折り曲げてケラバ水切りを包むようにすれば簡単。

破風板やモヤの先端も、白いペンキ(アヒヒペンのスーパーコート)で塗装しました。なんだかスッキリ明るい感じになり、我ながら気に入ってるんです (^^)

外壁の仕上げなど

足場を工夫する

平屋とはいえ足場は必要。 だからといって、足場業者に頼んで専用の足場を設置してもらうのは費用がかかるので、ひと工夫します。

自宅のサイディングを買ったときについてきたパレットを活用して、こんな足場を作りました。 パレット側から小屋の壁パネル枠材にビス止めで固定しています。

これは足場自体が躯体とくっついているので、まずは高いところの施工をすべてやってしまい、足場をはずしてから低いところを施工する作戦です。

透湿防水シートと通気胴縁

透湿防水シートを3段貼り、通気胴縁で押さえたところ

上部の三角形は、明かり採りにするため、透明ツインカーボの窓にします。

ツインカーボは押し縁固定とするため、取り外しが簡単。 夏には取り外し、替わりに網戸をはめようと考えています。

プラダンで外壁材を作る

外壁材はナント! 仮設や養生に使われるサンプライシート。(別名、プラダン )

これは二重構造のプラスチックシートなんですが、厚さが4ミリ程度しかなく、軽くてペラペラしており、いかにも仮設用って感じ。 これを小屋の外壁材として使おうという発想です

(^^ゞ

なにしろ安い。 サブロク板の価格が550円ですよ。(2007年) プラスチックなので腐らないし、塗装を施せば好きなカラーでデザイン出来る。

アサヒペンの水性塗料「スーパーコート」の「オーシャンブルー」のカラーで塗装してみました。

塗る面積が広いのでローラー刷毛を使ってます。 1枚があっという間に塗れます。

木材と違い、素材の中に塗料(水分)が浸透しないためか、ペンキの使用量は缶に表示してあったものの約半分で済みました。

塗装後、屋根の下で一晩乾かした後、等間隔にビスを打った2×4材を立て、乾燥させるための臨時の台としました。

こんなふうに貼り付けました。

縦横の合わせ目には、同じカラーで塗装した胴縁材をかぶせて固定します。 プラダンは軽いので、しっかり固定しないと強風で飛ばされそう・・(^_^;

こんな感じで、同じカラーの胴縁材を合わせ目の上から被せます。

ちなみに梯子の上に見える四角い穴は、換気扇の取り付け穴をあけているところです。

※ 関連ページ ⇒ 換気扇の取付け方法

上部三角形との境界付近ははこんなふうになっています。

壁の通気層を上昇してきた空気の出口が必要なので・・・

通気層の処理

こんな風に胴縁上部はと外壁上部はすき間をあけ、上昇してきた空気が抜けられるようにしました。

仕上げ、建具の自作・取り付け

主屋と同じように、四隅や窓枠、開口部枠などに白ペンキで塗装した板を張り巡らし、外観が大分出来てきました。

入り口の引き違い戸は自作したんですが、こんな風に可愛く(?)出来ました。(^_^;

かかった費用は約20万円です。

床には、安いB級品のフローリングを張りました。

念願の薪ストーブが置けます (^^)

ジャカイモもホイル包み焼き、鶏肉とキノコのホイル包み焼き、シイタケの網焼きなんかも定番ですね~

以上、2×4工法で増築した話でした。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。