DIY ドアの作り方 自作ノウハウ総まとめ

私の手作りドアの一部

(自宅もすべて手作り)

DIYで家のリフォームをしたり小屋作りをしていて、ここにドアが欲しいな~と思っても、既製品のドアを購入すると最低でも1万5千円以上することがほとんどですね。

ドアというものは、基本が分かれば誰でも作れるものなのです。 既製品を買うよりとても安上がりなうえに、オリジナルのデザインも楽しむことが出来るので、

DIYのメリットが大きいです。 是非ともドアの作り方を覚えましょう。

このページではドア本体と枠との関係や、本体の作り方各種、ドアノブや丁番のことやその取付け方など、ドア作りに必要なノウハウをまとめました。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

枠と本体の基本知識

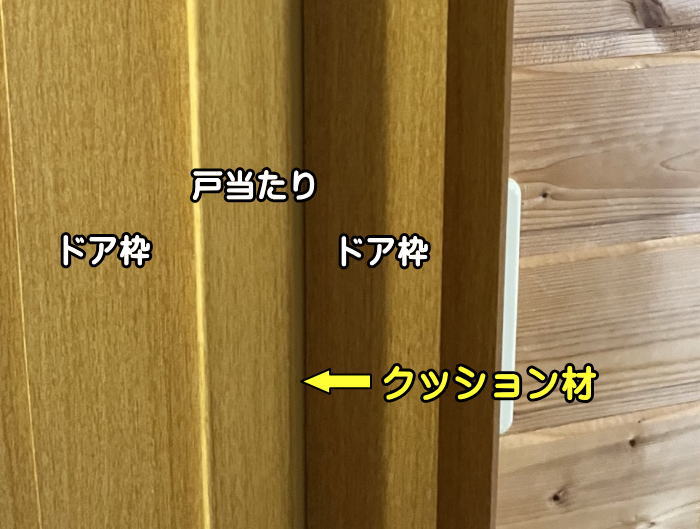

隙間は戸当りで塞ぐ

ドアを締めても周囲から隙間風がピューピュー入ってくるようでは困るので、ドアを締めたときは隙間がないようにするわけですが、ドア本体とドア枠との間に全く隙間がないと、当たり前だけどドアは開閉できません。

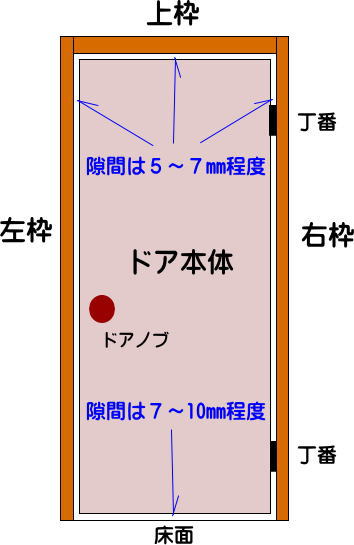

ドア本体と枠との間には、一般的には 5~10mm程度の隙間を設けます。

※ 分かりやすくするため隙間は実際より大袈裟にに書いています。

ドアの開閉がスムーズに行われるように、一般にドア本体と枠の間には、巾方向で5~7mm、高さ方向で7~10mm程度設けるとされています。

特に床面との間には、アンダーカットと呼ばれるようにあえて10mmほど隙間を設けることが多いですね。家の中の自然な空気の通りを確保する目的があります。

特に古い家で床面に微妙な傾斜がある場合は、アンダーカットの巾を広めにしておかないとドアを開けたときに床面を擦ってしまうことになりかねないので、隙間はキチキチではなく余裕を持った方が良いと思います。

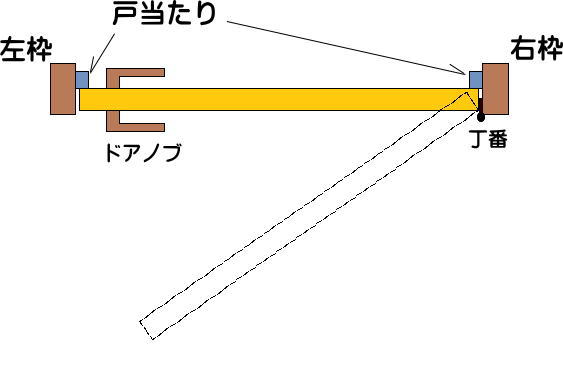

隙間を塞いでいるのは、ドア本体と「戸当り」が隙間無く接触しているからです。 以下の図はドアと枠の関係を真上から見た断面図(略図)です。

DIY的には、ドアの建て込みの後に戸当たりを取付けるのがお勧め

一般的には、枠を先に作ってあるところにドアを建て込むというイメージですよね。

その際、最初から戸当たりが枠に付いていると、そこにドア本体を取付けるということになります。

これではドア本体を完ぺきに歪み無く作るだけでなく、枠とも完ぺきな平行を保って取付けなければ、ドアを閉めたときに戸当たりとの間に隙間ができてしまいます。

素人DIYの建具工事では難易度が高く失敗の可能性も大きいです。

だからDIY的には、戸当たりは最初から枠には固定せず、ドア本体を枠に取付けてから(=丁番を固定してから)、ドアを閉めた際にドアにぴったりくっつけるようにして戸当たりを固定する方が合理的。

この方法なら、ドア多少歪んでいようが作りが雑だろうが、閉めたときに隙間ができることはないからです。(^_^)v

ドアノブとラッチ受け金具を取付け、丁番を固定してからドアを閉めます。

この時点では枠に戸当たりは付いていない。

この状態で、ドアにくっつけるように戸当たりを取付けます。

隙間なくドアと戸当たりが密着しました。アタリマエだけど。(^_^)v

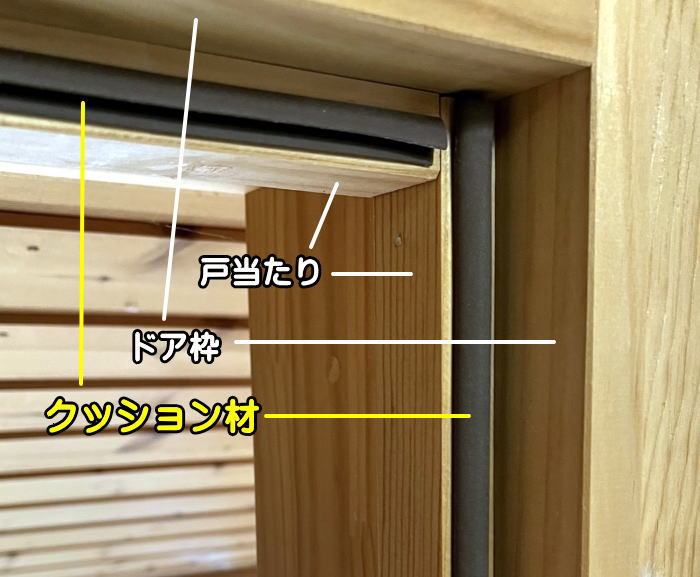

戸当たりにクッション材があるとなお良い

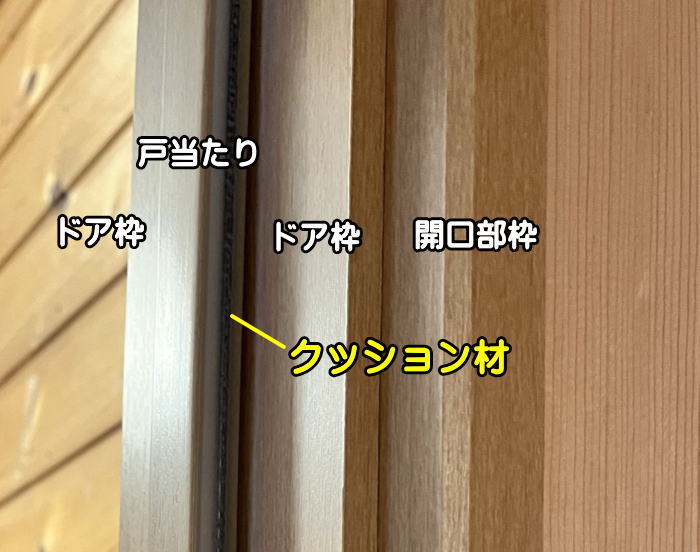

既製品のドアのセットを購入すると、戸当たりには下の画像のようにクッション材が付いていることがほとんどです。

クッションがあるためドアを閉めても「バタン!」と大きな音がすることもなく、ゴム自体の弾力によりドアと戸当たりの密着性が良く、隙間が出来ません。

隙間風や虫の侵入防止にも役立つので、クッションは是非付けることをお勧めします。

ドア枠、戸当たりを正面から見た様子

DIYでこれをやるには、クッション材となる発泡ゴムやスポンジの製品を買ってきて戸当たりに付けると良いです。

粘着テープ付きの紐状のクッション材が各種市販されているので、これを利用しましょう。シールを剥がして戸当たりに貼るだけで出来ますよ。

断面形状がD型、P型、M型などありますが、玄関ドアにはM型、室内ドアにはP型が使われることが多いです。

戸当たりの木材にクッション材を貼り付けてから、ドアの建て込み後にドアに軽く押しつけるようにして戸当たりを枠に固定すると良いです。

粘着テープで貼っているだけなので、劣化してきたら剥がして新品に取り替えることも出来ます。

ドアは「内開き」が原則

内開き(うちびらき)とはドアなどが室内側に向けて開くことをいいます。 これが一応の原則。

例えば部屋と通路の間にドアを作るとき、もしも通路側に開くように作ってしまうと、通路というのは一般的に狭いので、通路を歩いている人が丁度ドアの前を通りかかった際にドアが開いてしまうと、ぶつかったりビックリしたりしますよね。

だからこういう場合は室内側に開くようにするわけですが、かといってこれもケースバイケースで、例えば納戸のドアを室内側 (納戸側)に開くように作ると、納戸の使える面積がドアの開口部分に取られて狭くなっちゃうし、納戸の中の物が万一床に落ちていたりするとドアが開かなくなるおそれもありますよね。

一般的には、広いほうの空間にドアを開くように作ると、おおむね問題ないはずです。

ドア本体(戸)の作り方

ドアの本体・・・つまり「戸」の部分の作り方は、その構造によって、大きくは次の3つに分けられます。

1、フラッシュ構造

2、かまち組み

3、一枚板

それぞれにメリット・デメリットがあるので、目的や好み、技量、持っている道具などを考えて選びましょう。

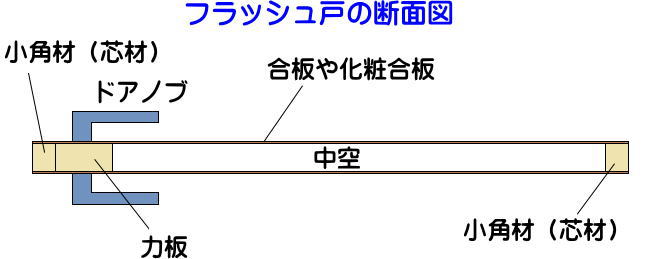

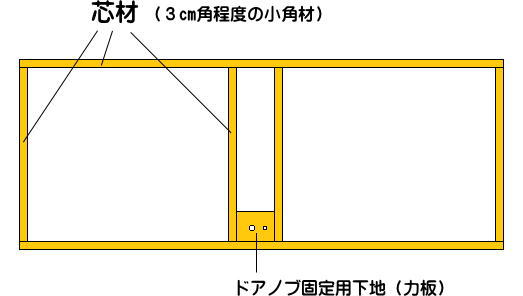

フラッシュ構造のドアの作り方

私がフラッシュ構造で作った自作小屋の窓付きドア。 寸法精度が高く、反り・歪みがほとんどありません。

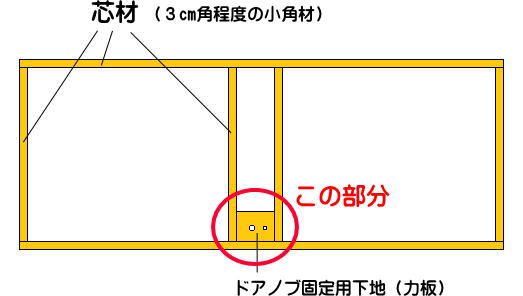

野縁などの3cm前後の小角材を芯材として骨組みを作り、薄い合板(いわゆるベニヤ板)を貼り付けた構造。

内部は基本的に中空だけど、断熱材を入れることも出来ます。

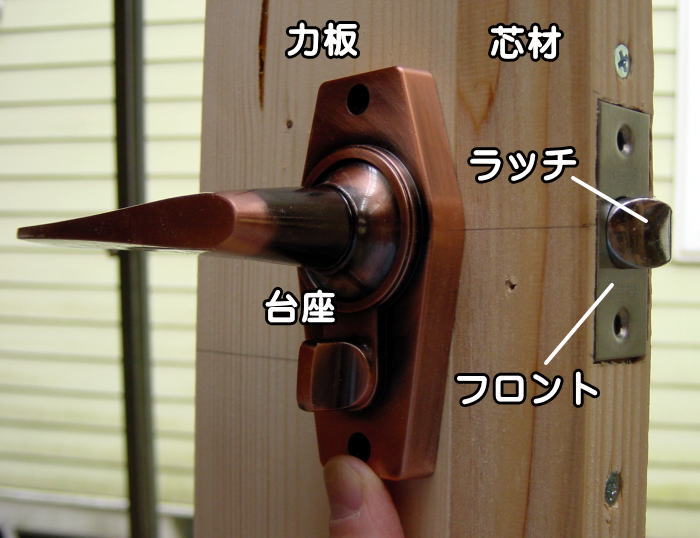

ドアノブを取付ける箇所だけは、ドアノブを固定する下地として、また、ラッチボルトを通す芯材として「力板」と呼ばれる補強材を加えます。

※ 野縁(のぶち)とは家の天井材の下地などに使われる断面が3~4cm程度の角材のこと。材木の一種ですがホームセンターでも3cm角程度の材は普通に売られています。

- 軽い

- 歪みがほとんど出ない

- 比較的安価に出来る

- 割合簡単に作れる

- 安っぽく見える(ことが多い)

- デザイン的に面白みがない

芯材を組み、ドアノブの下地材も忘れずに入れる

ドアのサイズに合わせて、小角材を芯材として上のイラストのように組みます。接合は単純にビス留めでOK。

ドアノブが来る位置には下地として芯材と同じ厚さの板をセットしておきます。

この際、芯材の切断面の直角が狂っているとドア枠自体が歪むので、電動工具で切断するか、治具を使って正確な直角を保ちましょう。

当然ながら芯材となる角材も、大きく反れたり捻れたり曲がったりしていものはNG

合板を表裏から貼り付ける

合板(ベニヤ板)を貼り付けるために、芯材に接着材を塗ります。 上の画像だと中に断熱材(スタイロフォーム)が入ってますね。

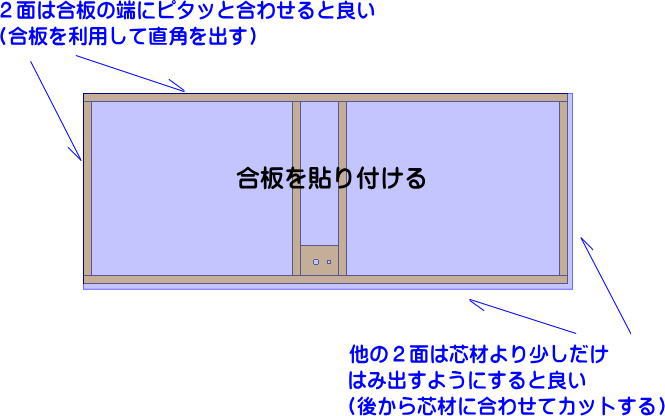

次に合板を被せるんですが、私のお勧めは合板を完全に同じサイズにするのではなく、2mm程度大きめにカットしておいて、以下のように貼り付けることです。

合板は直角精度が非常に高いのでこれを利用します。 芯材を組んだだけでは直角精度はイマイチなので合板と芯材の端をピタッと合わせて固定します。ただし2面だけ。

他の2面はわずかに(2mm程度)わざとはみ出させます。

なぜかというと最初から4面ともピタッと合うようにカットすることは困難なので、もし合板のサイズが芯材よりわずかに短ければ内側に来てしまうため、仕上がりがかっこ悪くなっちゃいます。(+_+)

少しだけはみ出るようにして、余分な出っ張りを後で説明する方法でカットすると、きれいに仕上がります。

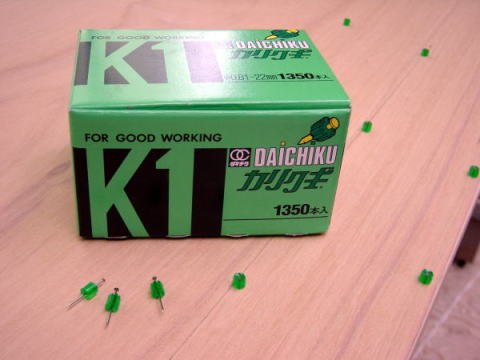

合板を芯材に圧着するにはカリクギを使うのがお勧め。

カリクギ(仮釘)というのは、その名の通り仮の釘という意味で、釘は打つけれど役目が終われば抜いてしまうものです。

ご覧のとおり釘の中間に樹脂製の膨らみがあり、釘を打ち込むとこの膨らみで圧着してくれます。

厚さ3mm前後の薄いベニヤ板を貼るにはもってこいのグッズですね。

接着剤が硬化した後、ペンチなどで引き抜きます。 釘自体はとても細いので、釘を打った跡はほとんど目立ちません。

外周の面を揃える

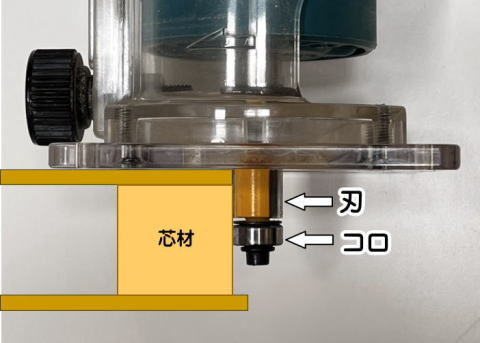

芯材からわずかにはみ出た合板は、トリマーに目地払いビットを装着してきれいにカットできます。

目地払いビットは先端にコロ(=ベアリング)が付いているビットで、これがガイドの役割を果たすわけです。

コロの外径と刃の外径が同じなので、コロが芯材に当たるとそれ以上内側に入らないので、芯材の外縁と全く同じに合板のはみ出しをカットしてくれます。

トリマーを持っていない場合は、合板を芯材の枠と全く同じ寸法になるよう出来るだけ正確にカットし、この作業は省略してかまいません。

かまち組みのドアの作り方

私が自作したかまち組みの室内ドア

画像に見える部屋ごとすべて手作り

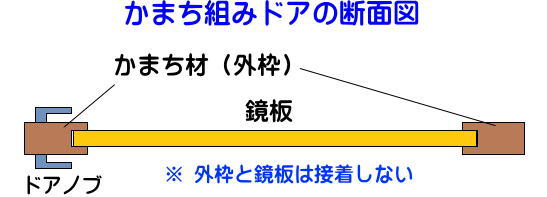

上の写真は少し分かりにくいですが、外周と中段に枠材があり、その中に面材が収まっています。かまち組みのドアはこのように框(かまち)と面材(鏡板)によって構成されています。

※ 「かまち」は漢字で「框」と書きます。

ちなみに、このドアの反対側の面はこうなっていて、表裏で全く表情が違います。手作りだとこういうことも出来るんですね。(^^) ↓↓↓

小さな扉なら枠は外周だけで良いですが、人が出入りするドアくらいのサイズになると、中段にも横框(横枠)が1本入るのが一般的。

特徴的なのは、枠と面材は接着しないということ。

枠には溝が掘られていて面材の端部はその中に収まり、湿度変化があっても溝の中で自由に収縮できるようになっています。

枠材と面材の、湿度変化に対する収縮程度が大きく異なっても(普通は異なる)、お互いがそれに干渉されないためドア全体が歪むことがないわけです。

鏡板は必ずしも合板のような一枚の面材でなくても、複数の無垢板や羽目板を入れても良いのです。

枠となるかまち材だけでドアの構造を支える仕組みなので、鏡板はデザイン重視で何を使っても良いわけですね。

- 見た目がかっこいい

- デザイン性が豊かで、工夫次第で高級感のある作りも可能

- 制作の難易度がやや高い(内容によっては高難度)

- フラッシュ構造より重量が重くなりがち

かまち組みドアの作り方

かまち組みの建具は工作の対象としてはとても面白いですね。

これについては、先に書いた「引き戸の作り方」のページで詳しく解説していますが、ほとんど重複してしまうのでこのページでは省略します。 こちらのリンクを参照してください。引き戸ですが、ドアの場合も同様です。

⇒ かまち組みの建具の作り方

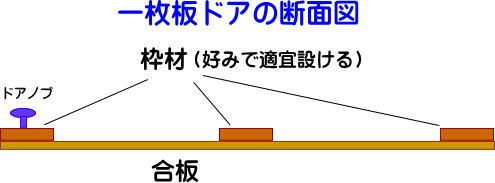

一枚板のドアの作り方

私が自作した屋外物置の両開きドア

合板の表面にワンバイ材等を貼り付けています

厚さ12mm程度のしっかりした合板の表面に、ワンバイフォー材などの木材を貼り付けて作るもの。

ドアの構造自体は合板だけでもっているんですが、貼り付ける木材は合板の反りを緩和する補強材としての役割や、丁番やドアノブを取付ける際に必要な厚みの確保、デザイン的なかっこ良さを演出する役割を持ちます。

- 作るのが簡単で、特別な道具も不要

- 塗装や工夫次第で、デザイン的にもかっこ良くできる

- 反り止めの精度的には若干心配

- 表面はかっこ良くできても裏面は無粋になりがち

作るのは技術的に一番簡単です。 デザイン的にもかなり自由に出来るので非常にDIY向きだと思います。

室内ドアではなく屋外の物置やガレージなどに似合うかな(?)という印象です。

合板に枠材を貼り付ける

この画像の例だと、厚さ12mmの合板の上にワンバイフォー材を貼り付けています。 貼るといっても合板側からビス留めしてるだけです。もちろん接着材を併用しても良いけど、そこまでしなくても問題なし。

お好みで飾りを貼り付けも良いでしょう。(^^)

丁番を取付けたり、ドアノブや取っ手を取付ける関係上、12mm厚の合板だけでは不可能なので、最低でもワンバイ材程度の材を貼り付ける必要がありますが、これがデザインにもなるわけです。

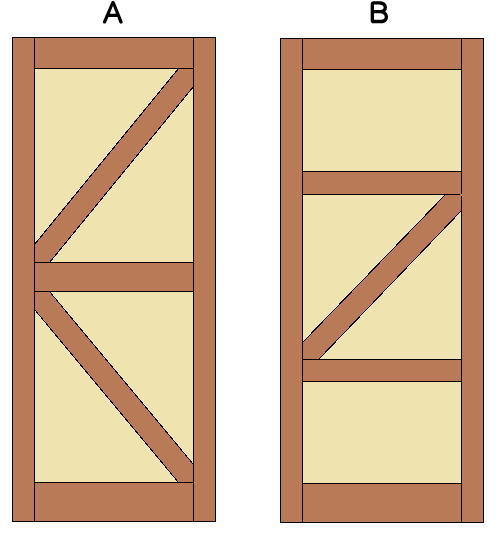

この例だと枠は外周と中段だけですが、斜めにも入れている例がよくありますね。 かっこ良いと思います。

メインの材料を合板ではなく、無垢材の板を並べるほうがワイルド感があってかっこ良いですね。

その場合は、何もしないと丁番から見てドアノブ側が垂れ下がりやすくなるので、斜めの補強材をしっかり入れる必要があります。

ドアノブの選び方

ドアノブの種類と選び方は内容が多岐にわたるので、ここでは基本的なことだけを列挙します。

自作しようとするドアの用途や場所によってそれに相応しいドアノブがあるので、選ぶための参考にしてください。

ドアの構造の違いにより、箱錠、インテグラル錠、円筒錠、チューブラ錠、公団錠、レバー錠・・と分かれますが、ドアノブの交換のためにそのドアノブがどれに該当するのか調べるのでない限り、これらの違いを詳しく知る必要はありません。

新規にドアを自作するためにドアノブを選ぶには、その目的に応じて、以下の項目をチェックして選べば良いです。

- 扉厚の適用範囲を確認

- 室内ドアか玄関ドアか

- ノブの形状が円形(握り玉)かレバーか

- 鍵の有無

- 鍵が有る場合、施錠・解錠の表示の有無

- 鍵が有る場合、施錠・解錠のしかたが、サムターンかプッシュボタンか

- ラッチボルトとデッドボルトが別々なのか一体化しているか

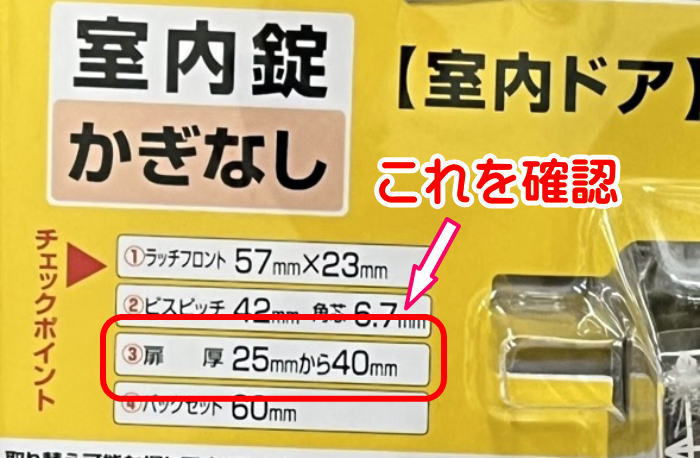

扉厚の適用範囲を確認

市販のドアノブには必ず「扉厚の適用範囲」があり、商品のパッケージなどに明記されています。

ドア本体の厚さに合うドアノブでなければならないので、必ず確認しましょう。

市販のドアノブは20~45mmくらいの範囲のものがほとんどなので、逆にいえばドア本体の厚みもそのくらいにしておかないと、なかなか合うドアノブを見つけられない・・・ということになりかねません。

ドアを作る前に、取付けるドアノブを先に決めておいたほうが良いでしょう。

30~40mmくらいが一番汎用的なので、自作ドアの本体厚みがこのくらいであれば、ほとんどのドアノブが合うはず。

室内ドアか玄関ドアか

室内ドアは鍵を室内側からだけ掛けられれば用が足りますが、玄関ドアは室内・屋外側のどちらからも掛けられるようでないと困りますね。

室内ドアの鍵はサムターンを回したりするだけで掛けますが、玄関ドアはキーを持って外出する関係上、屋外側に必ず鍵穴が必要です。

このタイプは玄関ドアの他、寝室・浴室・室内ドアにも使用できます。

ノブの形状が円形(握り玉)かレバーか

好みで選べば良いですが、レバーハンドルは両手が塞がっていても肘でレバーを下げたりしても開けることができるので便利だと、個人的には思います。

鍵の有無と表示のされ方

鍵のないドアノブ

鍵が無いドアノブを「空錠」といいます。 居間や食堂などの施錠する必要のないところに使います。

鍵が有る場合、施錠・解錠の表示の有無

鍵が掛かっているかどうか外側から分かるよう表示されるものを「表示錠」といいます。 トイレのドアはこれです。もちろんトイレ以外でも使えますが・・・

施錠のときは赤色、解錠のときは青色になることが多いですね。

購入するには「トイレ用」となっているものを選べば、間違いなく表示錠なはずです。

以下のリンクは取替用としても使える表示錠 ↓↓

ちなみにトイレ用や寝室・個室用などの室内ドアは、室内側から鍵が掛かっていても非常時には外側からコインなどを使って開けられるようになっているものがほとんど。

そうでないと万一トイレの中で倒れた際にすぐには救出できないですから。

鍵が有る場合、施錠・解錠のしかたが、サムターンかプッシュボタンか

サムターンは上の画像のような板状のものを90度回すタイプ。 プッシュボタンはドアノブの真ん中にあるボタンを押して施錠・解錠するタイプ。

好みで選べば良いですが、昔はプッシュボタン式が多かったけど最近はサムターンが主流ではないでしょうか。

90度回して施錠・解錠するんですが、通常は縦になっているときが解錠、横にすると施錠というパターンです。

ラッチボルトとデッドボルトが別々なのか一体化しているか

ラッチボルトとはどんなドアノブにも必ず付いている、先端が三角形の主要部品です。

ドアノブを回す(またはレバーを押し下げる)ことで先端が引っ込んでドアが開くようになるわけですね。

対してデッドボルトは鍵を施錠するための専用のボルトで、一般的には四角い形の金属製で、キーやサムターンを回すと飛び出します。

ラッチボルとデッドボルトが別々になっているものと、これらが一体化しているものがあり、一体化しているドアノブはキーやサムターンを回すことでラッチボルトの先端の動きがロックされる機構になっているわけです。

どちらでも好みで選べば良いですが、デッドボルトが別々のものは、ラッチボルトと一緒に箱錠の部品に収まっていることがほとんどで、木製で自作ドアを新規に作る場合は難易度が高いと思います。(ボルトを通す穴掛けが円形の穴では対応できないため)

ドアノブの取付け方

ドアノブを取付けるための下地をどうする?

ドアノブは台座にある2箇所のビス穴からビスを打ってドア本体に固定します。 だからドア本体側にはそれを受けるだけの十分な下地が必要なわけです。

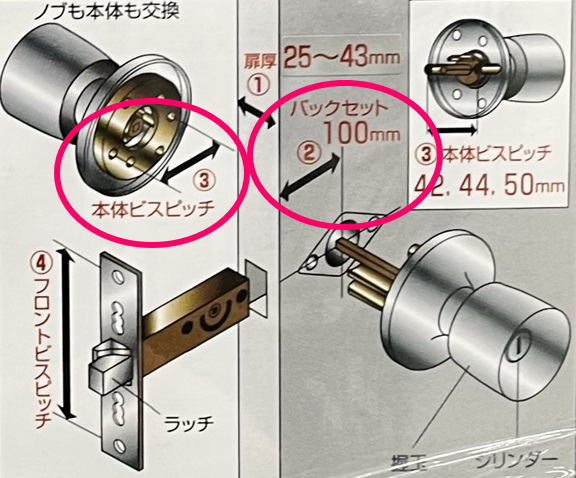

下地のサイズを考えるときに重要な要素がバックセットと本体ビスピッチです。

◆ バックセットとは、ドア本体の端から角芯までの水平距離のこと。

◆ 本体ビスピッチとは、台座にある2つのビス穴間の距離こと。

ドア本体を「かまち組み」で作るならドアノブは縦框(縦枠)に直接取り付けるので、バックセットと本体ビスピッチを考慮した十分な巾が必要だし、

フラッシュ構造で作るなら、フラッシュ構造の内部の大半は空洞なので、ドアノブ用の下地として十分なサイズの力板を芯材に抱き合わせます。

台座の形状によって本体ビスピッチがかなり違ってくるわけで・・・

このような、サムターンの付いた縦長の台座であれば本体ビスピッチはやや長いけれど、ラッチボルトとデッドボルトが一体化したり空錠の円筒形の台座であればビスピッチが短いです。

ちなみにビス穴は室内側の台座にしかありません。 もし外側にもあれば、泥棒がドライバーを持ってきてビスを回せばドアノブごと外せてしまいますからね

(^_^;

内側の台座からビスを打っただけでも、外側の台座が引っ張られてドア本体に貼り付き、しっかり固定される仕組み。

ドアノブにある「軸」の種類

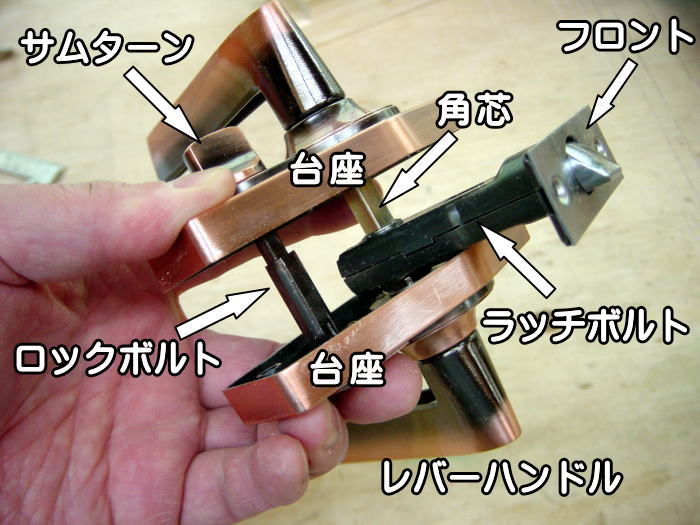

ドノブの構造はこんなふうになっています。これはサムターン付きのレバーハンドルの室内ドアですが、大抵のドアノブは構造的には多かれ少なかれ似たり寄ったり。

ご覧のとおり、これをドア本体に取付けるにはドア本体を貫通する部分に穴を開けなくてはなりませんね。

このタイプのドアノブの場合は、貫通する軸としては、

1、ラッチボルト

2、角芯

3、ロックボルト

・・・の3種類です。

※ ロックボルトの無いドアノブもありますが、どんなドアノブでもラッチボルトと角芯は必ずあります。

ちなみにロックボルトは何のためにあるかというと、鍵をかけるためのサムターンを回して角芯にロックをかけたり解除したりする役割りです。

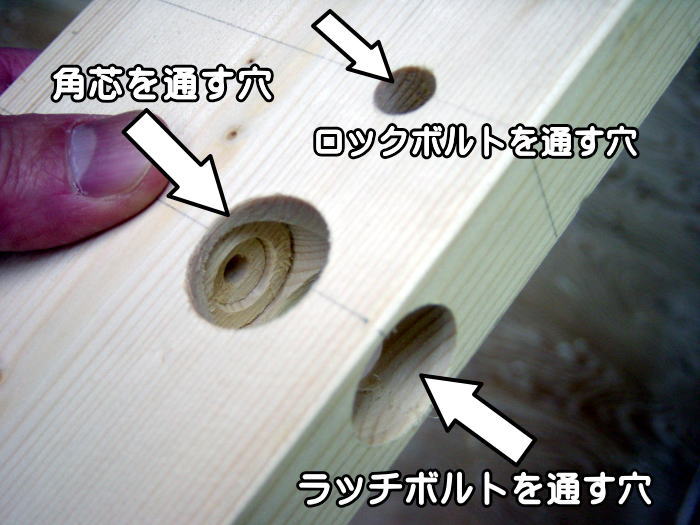

軸を通すための穴をあける

これは上記のサムターン付き室内ドアを取付けるために、フラッシュ構造のドアの力板に穴開け加工を施したものです。

角芯とロックボルトの穴はドアを貫通する方向に、ラッチボルトの穴は向きを90度変えてドアの側面からあけます。

穴をあける位置は、ドアノブを購入すると説明書に明記されているので迷うことはありません。

ただし、バックセットに関しては、この画像では力板をフラッシュの芯材に取付ける前に穴開けを行っているので、芯材のサイズの分だけ減じた位置にあけています。芯材には別途穴開けして抱き合わせる方法です。

力板だけだと小さいのでボール盤が使え、正確に垂直な穴開けができます。

力板と芯材を抱き合わせてから穴開けすることもできますが、ボール盤が使えなくなるデメリットもあり、その場合は手持ちの工具で開けることになりますね。どちらが良いかはご自身の持つ道具や技量と相談すれば良いでしょう。

こういうとき便利なのが、私が愛用している可変タイプの穴あけ用ビット

普通のフォスナービット(画像左)は、決まったサイズの穴しかあけられないですが、これなら15~45ミリまで、穴あけサイズを自由に変えられるので1本でカバー出来、重宝してます。

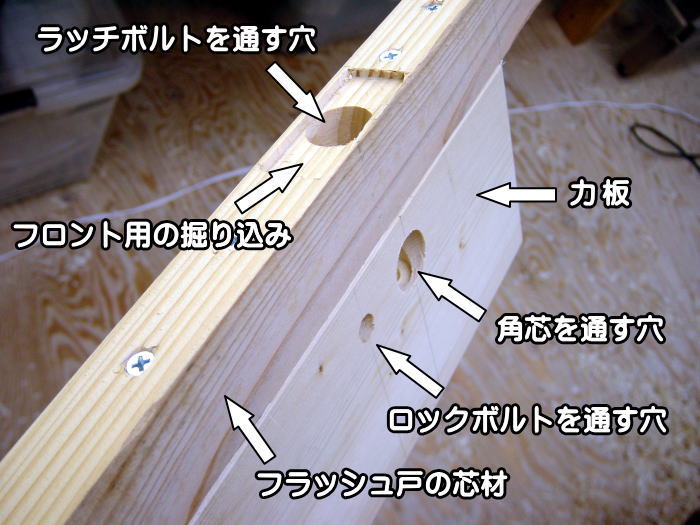

フラッシュ構造のドア作りで、穴開け加工をした力板をフラッシュの芯材に抱き合わせたところです。芯材にもあらかじめ所定の位置にラッチボルトを通す穴を開けておるので、穴の位置を合わせます。

芯材にはあらかじめ、ドアノブの「フロント」が芯材表面と面一(ツライチ)になるよう、フロントの板厚分だけ掘り込みしておきます。ノミだけで掘っても良いし、大雑把にトリマーで掘ってから細部(角の部分)をノミで仕上げても良いです。

ドアノブを取付け

ラッチボルトを穴に通し・・・

横からドアノブの角芯とロックボルトを入れます。 ラッチボルトに角芯を通す穴があいているので、そこを貫通させます。

反対側からもドアノブを横から取付けます。 先に入れた角芯を受けるような格好になります。

あとは室内側とフロントからビスを打てばドアノブが固定されて終了・・・・なんだけど、この画像の場合はフラッシュドアの表面板(合板)を貼る前に事前チェックしている段階なので、ビスは打たず一旦取り外します。

フラッシュドアの表面板(合板)の一方を貼ったら、力板の穴からドリルを入れて合板に貫通させ、もう一方の側の合板を貼ったら反対側から同じようにして穴を貫通させます。

合板を片方ずつ貼るのが面倒なら、まずは合板を両面貼ってから、大体の位置に穴をあけ、トリマービット(目地払いビット)を使用して力板の穴に揃えて削っても良いでしょう。

あとは前述のとおりにドアノブの軸を挿入し、台座から2本のビスを打ってドアノブ取付け完了です。

ドアを枠に取付ける

丁番の取付け

ドア本体部分に丁番を取付けます。

上の画層は自作家具扉のもので、固定ビスを打つ中心にあらかじめ錐で小さな穴をあけているところです。

ビスを打った瞬間に中心が大きくずれると、(実際、木目の影響でそういうことは良くある。)丁番を曲がって取付けてしまうことになるので、それを避けるためです。

丁番は、家具扉などの場合、一般的には上の画像のように丁番の厚み分を掘り込んでから取付けることが多く、掘り込むことによって扉(ドア)本体と枠の間の隙間を非常に狭くできるわけです。 見た目も良いですしね。

でも人が出来るするドアの場合は必ずしも掘り込みは必須ではなく、枠とドア本体の間に隙間ができても、もともと戸当たりで隙間を塞ぐので、その点は大丈夫なのです。

簡単で、手間も失敗のおそれも少なく、DIY的にはメリットが大きいと個人的には思います。

ドア本体に丁番を取付けたら、垂直・平行がずれないよう注意しながら、ドア枠に丁番を固定します。

この作業は、できれば二人がかりでやるほうが良いでしょう。

床との間に一定の隙間を設ける場合は、あらかじめ床の上にその厚み分の何かを敷いておき、その上にドア本体を乗せた状態で固定すると楽です。

ドア枠にラッチ受け金具と戸当たりを取付ける

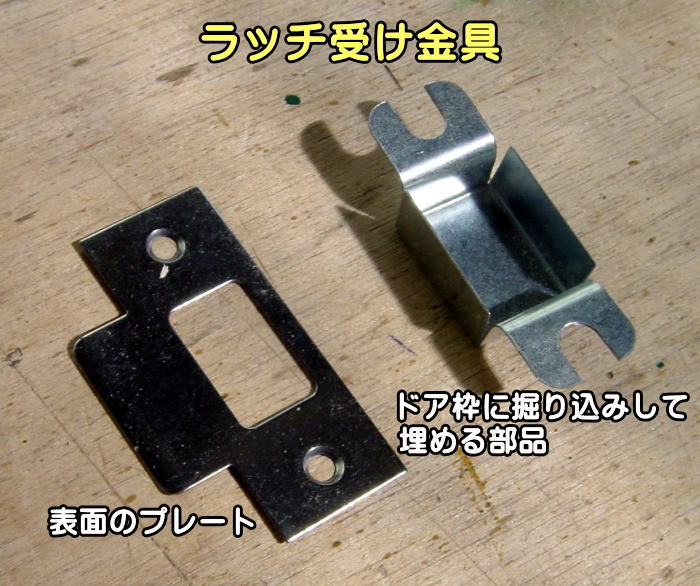

次に、ドア枠側にラッチを受ける金具を取付ける必要があります。

ラッチというのは、ラッチボルトの先端に付いている、押されると引っ込む三角形の突起のことで、これが受け金具に引っ掛かることで、ドアノブを回さない限りドアが開かなくなるわけですね。

ドアを閉めてみて、ラッチが枠に当たる位置にマーキングし、そこに受け金具を埋め込むための掘り込みをします。

金具を埋め込み、表面のプレートを被せてビスで固定すれば完成。

実際にドアを閉めてみて、ラッチがうまく引っ掛かって具合良く開閉できるかチェックしましょう。

最後に、ドアを閉めた状態で、ドアに接触するように戸当たりを当てて枠に固定します。

これで自作ドアの制作・取付けはすべて完了。

取っ手も自作してみると面白いかも

自作ドアなら、取っ手も自作したら面白いと思います。

とはいえ、市販のドアノブのように鍵が付いていたりする構造にするのは難しいので、使える条件は限られますが・・・

一例として、これはうちの自作物置ドアの取っ手です。↓↓↓

取っ手は単純に木材をこのようにカットして、裏側からビス固定しただけ。 費用的には超格安。端材を使ってでもできます。

自然に開かないよう掛け金で押さえているだけです。 泥棒などがまず入りそうもない場所にあり、大したものも入れていない物置なのでこんなものでもOK。

これはうちの室内ドアのひとつで、ブナの端材から削り出してこのような取っ手をつけました。 広葉樹だし、丸みをつけているので手触り感はとても良いです。(^^)

このドアも鍵が付いているわけではなく、開閉には開閉専用の取っ手があります。

これがドアを開くことが出来る状態。 ブタを模った開閉専用取っ手をスライドさせて使います。

ブタの取っ手をスライドさせると、ドアの側面から突起が飛び出し、ドア枠に開けている穴に差し込まれてドアが開かなくなる仕組み。 木の突起が「ラッチ」に相当します。

反対側の面から見た状態。 これは突起が穴に刺さっていないので、ドアを開けることができます。

ブタを右にスライドさせると突起が穴に刺さり、ドアが固定されて開かなくなります。

ブタはもちろん自作なんですが、自作ドアだとこのような遊びができるのも良いですね。(^^)

以上、ドア自作のノウハウあれこれでした。 ご参考になれば幸いです。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。