木製ドアを自作する 初心者でも正確に作れる 「フラッシュ構造」 のドア

施工 2005年

薄いベニヤ板と角材、それに市販のドアノブを使って作った、自作の木製ドアです。

自作の工房(12坪)の勝手口にあたる北側に取付けました。

フラッシュ構造なので重厚感はないけれど、軽く、安く、安定性も良く、作りやすいものです。作り方を詳しくご紹介します。

室内から見たドア

小屋の玄関引き戸の反対側につけたので、勝手口の位置にあります。

窓は網戸になっていて、網戸自体がドアのように開閉できます。

さらに、室内側から雨戸の開閉もできるようになっています。

外側から見たドア

雨戸を上げた状態で外側から見るとこうなります。

大雨のときや夜間には、雨戸を閉めて戸締り状態にしておきます。

ドアの両側の壁はこの建物の『耐力壁』になっていて窓が設けられないため、ドア本体に窓を設ける仕組みにしたのです。

これは雨戸を下げた状態。

これは雨戸を下げた状態。

内側は網戸になっているので、風を入れるとともに、蜂などの侵入を防ぎます。

ドア本体の組み立て

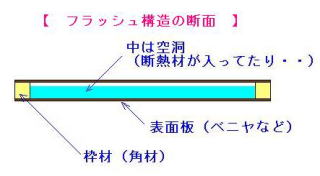

今回のドアはフラッシュ構造で作ることにしました。

フラッシュ構造というのは、角材の芯(枠)を、ベニヤ板などの薄い板で挟んだもので、中が空洞になっています。だから材料費も少なくて済むし、軽い!

量産家具ではポピュラーな構造で、角材とベニヤ板を接着するのに、普通はプレス機を使うそうです。

でもDIYで自作しようという人がプレス機なんて持っているわけないので、その場合はカリクギを使うと便利。

フラッシュの枠になる角材を組み立ててます。

角材は、ツーバイ材の1×1と、余っていたスギの野縁材を38ミリに削って使用。

角材の厚みが全部揃っていることが大事なのですが、自宅をセルフビルドした時と違って、今は 自動かんな盤 を持っているので(Yahooオークションだけど・・)、こういう作業はラクラクで~す♪

この自作のドアは、高さが2.1mあるので、ベニヤ板は3×8版だと継ぎ目なしで一発で貼れます。

でも2枚だけ木材店から買うのも気が引けたので、ホームセンターで3×6版を3枚買いました(^^ゞ

高さ1820のところではベニヤ板の継ぎ目ができるので、そこには枠材が来るように配置します。

横に使う角材は全部で5本あるんですが、すべて完璧に同じ長さに切り揃えるには、大きな テーブルソー があると便利。

でもそれが無くても、丸ノコでも出来ます。左の写真は、自作の『定寸カット冶具』

切りたい長さの位置に、ストッパーとして木片をクランプで固定し、材料をストッパーに当てた状態で、冶具の右端に丸ノコのベースを添わせてカットします。

材料1本1本に、いちいち墨付けしてカットすると、微妙に誤差が出ますが、墨付けなしで冶具を使って切ると、すべてピッタリ揃うのです(^^)v

枠を組んだら、まず片面にベニヤ板を接着。今回は厚さ2.7ミリのラワンベニヤを使いました。

接着剤が固まったら、窓の部分を裏側からカッターナイフで切り抜きます。 薄いので、カッターで切れてしまいます。

この自作ドアには、一応断熱材を入れます。20ミリのスタイロホームをカッターナイフで切って、それぞれの区画に押し込みました。 スタイロホームは発泡スチロールより切り易いです。

もう片面を接着。

木工ボンドを塗り塗りして・・・

塗る面がたくさんあるので、手早くやらないと固まり始めてしまいます。速乾ボンドはNG。

ベニヤ板の固定にはカリクギを使用。

カリクギは隠し釘に似てますが、隠し釘は、打ったあとに頭部を叩き折って釘の軸が残るのに対して、カリクギは接着剤が固まったら全部引き抜いてしまうので、軸が残らないところが違います。

適当な間隔でカリクギを打ちまくり、枠材とベニヤ板の間に、隙間ができないようにします。

カリクギの頭部についている樹脂が少し潰れて、ベニヤ板を押さえつけてくれるのです。

カリクギは軸が非常に細いので、釘を打った穴はほとんど目立ちません。

ドアノブの取り付け

ドアノブはいろんな種類が売られていますが、今回はレバーハンドルのタイプで、1セット5500円のものをチョイス。

ラベルには「トイレに最適」とあったので室内用ですが、小屋に使うんだし、常時雨がかかる場所でもないので、まあいいか (^^ゞ

構造はこんなふうになっています。適用扉厚は29~45ミリとなっていて、今回の自作ドアの扉厚が42ミリなので、OK

※ 関連ページ ⇒ ドアノブの種類と選び方

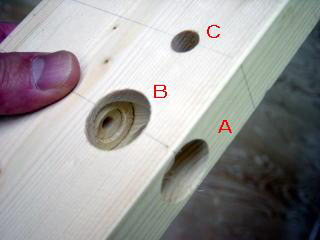

ドアノブ取付けには様々な穴あけ加工が必要ですが、これはドア本体のベニヤ板を接着する前に、事前にやっておきます。

ドアノブの受け材が必要です。ドア本体の枠材だけでは細すぎて足りないので、ツーバイ材の切れ端を枠材に抱かせることにします。 これにドアノブをビス留めして固定するわけです。

指定された位置に指定されたサイズの穴をあけておきます。Aはラッチを通す穴、Bはレバーハンドルの角芯を通す穴、Cはロックの角芯を通す穴です。

普通のフォスナービット(画像左)は、決まったサイズの穴しかあけられないですが、これなら15~45ミリまで、穴あけサイズを自由に変えられるので1本でカバー出来、重宝してます。

枠材にも、ラッチを通す穴をあけ、穴同志を合わせて、枠材と受け材をビスで固定してしまいます。

ラッチの座金が当たる部分は、ノミとトリマーで浅く掘り取っておきます。

まず、ラッチを挿入して・・・

ドアノブ本体の片方を差し込みます。 角芯を、ラッチの穴に突き通すようにします。

反対側も差し込んでみます。うまく合うようです。

一旦バラして、ドア本体のベニヤ板接着に戻ります。

片側のベニヤ板を貼ったら、あらかじめ空けていた受け材の穴にビットを差し込んで、ベニヤ板にも穴を貫通させ、

反対側のベニヤ板を貼ったら、同じようにして穴あけ。

ドア本体を全部作ってから一気に穴あけすれば済むことなんですが、穴あけにボール盤を使ったので、小さな受け材の段階で空けておきたかったのです。(大きな工場なら一気に空けると思います。)

ベニヤ板を両面貼ったら、ドアノブを組み立ててビスで固定します。

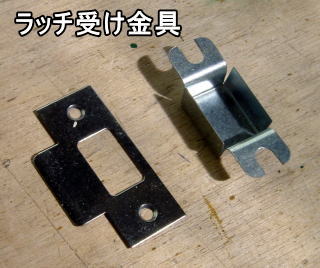

ドア本体を丁番でドア枠に固定した後、ドア枠の、ラッチがあたる部分をマーキングして、ノミで掘り込み、付属のラッチ受け金具を取り付ければ終了。

本体の取り付け

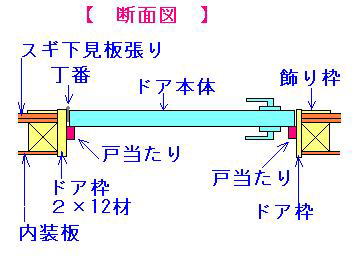

まず、ドア本体に丁番を取り付けてから、ドア枠に固定します。

ドアの下端は床面より少しだけ浮かせた状態にするので、2.7ミリ厚のベニヤ板の切れ端を床面に敷き、その上に自作ドア本体を載せての作業です。

これはやっぱり一人ではうまくいかないようで、妻にドアを支えてもらいながらの作業でした(^^ゞ

ドア枠の間のクリアランスより、5ミリほど余裕をみて狭くドア本体を作ったので、取り付けてみると全体に隙間があって、光が入ってきます。

でもこれは、内側から戸当たりを取り付けてふさぐので問題なし。 むしろ隙間がないとうまく閉まらないです。

ただし開閉時に左上部がドア枠に接触したので、カンナで削って調整しました。

ドア枠の丁番取り付け側は、重いものを支える部材なので、38ミリ厚の2×12材を使ったけど、反対側は15ミリのスギ板で間に合わせました (^^ゞ

戸当たりを、左右と上部に全部張り巡らし、すき間をすべて塞ぎます。

ドア本体を取り付けてから、本体に添わせて戸当たりを取り付けるので、もしも作りが雑で、本体が多少歪んでしまっても、すき間なくピッタリに出来るのです。(^^)v

これって、DIY的テクニックかな?

右側の戸当り

上部と左側の戸当り

床面の戸当たりに相当するのが、小屋の床そのもの。

つまりドア部分の床には段差があり、ドアの下端は小屋の床面より下がっているため、雨が吹き込むことがありません。

窓に雨戸と網戸を取付ける

室内から見たところ。

戸当たりを張り巡らしたら、すき間が全く無くなりました。 アタリマエか・・(^^ゞ

窓の部分は、人がいるときは網戸状態で明るく涼しく、夜間などで戸締りするときは雨戸で完全に塞ぎたい。

しかも雨戸は室内側から開け閉めできるようにしたい・・・という希望があったので、ちょっと小細工をしました。

まずは外側に取り付ける雨戸。

15ミリ厚のシナランバーコア合板を雨戸本体とし、それをスライドさせるための枠材を切り出し、雨戸本体を取り囲むようにしてみました。

合板厚さ15ミリに対して、スライドさせる溝は16ミリ。 枠材はドア本体にビスで固定します。

雨戸本体は上下にスライドするようにして、内側に取っ手をつけました。

下に下げると、取っ手が窓に引っかかって止まります。

内側には自作網戸を丁番で固定しました。

外側にある雨戸を開閉するためには、内側の網戸を開閉できなくては操作できないので、こういう仕掛けになったのです。

自作網戸の作り方は省略しますが、こちらのページに詳しく書いています。↓↓

塗装して完成

塗装前のドア取り付け状況。これは雨戸が下がった状態です。

このままだと、なんだか間抜けな感じがするので、白く塗装した飾り枠を周囲に張り巡らすことにします。

上部に取り付ける飾り枠は、雨仕舞いを考えてこういう断面にしました。

・・・という感じ。

この小屋の基本パターンは、四隅と開口部周辺は白く塗装してアクセントにすることなので、ドア回りも同じように・・・

本体は浸透性の防虫防腐剤「ウッドガード」のライトオーク。 飾り枠は、水性の不透明ペイント(いわゆるペンキ)の白を塗りました。

完成!

これは雨戸が上がった(締めた)状態です。

地面までの高さがあるので、あとでステップを作るとしましょう。 行く行くはウッドデッキなんかも・・・

雨戸を下げる(開く)と、こんな感じ。

中に網戸があるので、ハチは入ってこれません。山が近いこともあって、この辺はハチが多いんですよね~

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。