モールディング(見切り材・造作材)の自作

モールディングとは、『建物の壁面や家具などの細部に施した帯状の装飾用造作材』のことだそうですが、家の内装では、天井と壁の継ぎ目に使う廻り縁や、床と壁の継ぎ目に使う幅木などがあります。

別名、見切り材(みきりざい)とか、造作材(ぞうさくざい)と呼ばれているものですね。

モールディング(見切り材)をつけると、見た目も引き締まるし、天井材や床材と壁材との間にできた隙間を塞ぐことができるんですよねー♪

自分で家を作る立場からすれば、ウデの悪さをカバーできるありがたい存在なのデス(^^ゞ

市販の見切り材もありますが、けっこう高価なので、自作するのもひとつの手ですよ。♪

このページでは見切り材を自作して取付けた事例をご紹介します。

市販の見切り材

見切り材は買うと高いです!

市販の見切り材

大きなホームセンターでは、幅木や廻り縁などの造作材が売られています。

特に装飾のないシンプルなものですが、1本800円くらいのが多いようです。

でもたくさん必要なので、すべて購入していたのでは、けっこうな金額になりそうです。

市販のものは豪華な装飾がついていたりしますが、わが家はごくシンプルなモールディングで良いと思っているので、自作することにしました。

材料はシナランバーコア合板、または節の少ない無垢のアカマツ材を使用。これを切り出して塗装し、接着剤(木工ボンド)と隠し釘で取り付けました。

幅木と廻り縁の自作・取り付け

丸ノコに平行定規を取り付けて、シナランバーコア合板を切っています。

幅木は、センター付近に丸ノコの刃でアクセントの溝をつけました。

廻り縁には丁度いいけれど、幅木にするには少し厚さがあり過ぎたように思います。幅木は厚さ10ミリ程度が丁度いいかな・・・

幅木は巾6センチで切ったので、1枚の合板から15本、廻り縁は巾3センチにしたので同じく1枚の合板から30本取れる計算ですが、実際にはノコ代分が必要だし、最後のほうは材料が細くなってきて丸ノコの平行定規で切るのは怖いので、計算より少ない本数しか取れません。

シナランバーコア合板1枚が約3200円なので、廻り縁だと1.8mのものが1本100円ちょっとの材料費ということになり、やっぱり自作は安いです。

塗装を終えた廻り縁。

表面はそれなりにキレイに見えますよね(^^)v

合板なので、小端面はあまりキレイではありませんが、廻り縁は天井に取り付くため、目の高さから遠く、ほとんど目立ちません。これで十分。

塗装は、屋外にも使える木材保護着色剤(オーク)を塗りました。 ニスと違い、塗膜を作らない浸透性なので、塗りムラもなく簡単です。

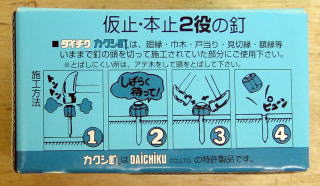

取り付けに使った隠し釘です。

頭の部分にプラスチックの帽子がついていて、釘の途中に細くなっている箇所があるのがミソ。ここをわざと折れやすくしてあります。

見切り材の取り付けは、木工ボンドと隠し釘を併用します。隠し釘の帽子が少しつぶれる程度まで、玄能で叩き込みます。

1,隠し釘を打ち 2,頭部をたたき落とす

ボンドが固まってから、帽子を横から叩くと、釘の頭部が折れて落ちます。

折れる位置は材表面より少し内部に潜ったところなので、目立たず安全というわけです。

廻り縁の取り付け状況。

この後、壁の石膏ボードに珪藻土を塗りましたが、珪藻土壁の端は見切り材(モールディング)に接触して終わるため、壁を漆喰のような塗り壁にするときは、塗り壁より先に見切り材の取り付けを終えておきます。

腰壁見切り材の自作・取り付け

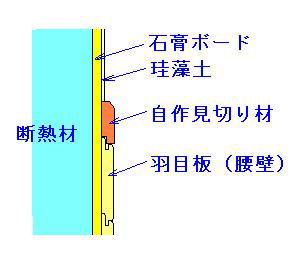

わが家の部屋の壁の基本パターンは、床から高さ90センチくらいまでが腰壁で、その上の天井までが珪藻土壁です。

腰壁に使う羽目板(パネリング)と珪藻土の間に、見切り材が必要なので、これも自作しました。

普段生活する目の高さに近くて目立つので、材料は合板ではなく無垢材を使用。

ちょうど、節の少ない、厚さ13ミリのアカマツ材があったので、これを使いました。

アカマツの板を縦にして6~7枚並べ、小端面を電気カンナで一気に削って仕上げます。

こういうときの作業台は、ウマの上に余分な柱材を1本載せたものが、簡単だけど重宝しました。

平行定規を「つけた丸ノコで四角い欠き込みをし、電気カンナで上のカドを面取りしました。

あとはこれに、廻り縁や幅木と同じ塗装をして、腰壁見切り材の出来上がり。

こんな感じで取り付けました。 安い造作材ですが、まあまあでしょ♪

建具枠の見切り材(ケーシング)

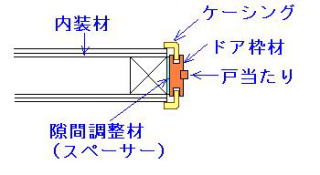

これは自作の見切り材ではないですが、参考画像です。

市販の室内ドアを買ったら、ドアとドア枠のほかに、ケーシングというものがついてきました。

画像で、L字型に見えるものがそれです。

(本来は床から建具上端まで1本で通すのですが、断面構造がわかるように置いてみた画像です。)

ケーシングはドア枠材の溝をスライドするので、いろんな壁厚さに対応して、ドア枠と壁仕上げ材をピッタリと納めることができます。

さすが市販の見切り材ですねー(^^)

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。