DIYで壁に珪藻土塗り

廊下の珪藻土壁

白く、明るくなりました (^^)

わが家の壁仕上げは主に羽目板と珪藻土です。

珪藻土はもちろん自分で塗ったのですが、引越し後だったため、住んで生活しながらの施工となってしまいました。

珪藻土は今流行のセルフリフォームに人気の壁材なので、各社からいろんな種類が販売されていて迷ってしまいますが、わが家で採用したのは、日本ケイソウド建材㈱さんの「佐野の名水」という、あらかじめ水で練られた壁材。

それともう1種類、ホームセンターで売られていた粉末状の珪藻土壁材も使ってみました。

必要な道具と消耗品

必要な道具、消耗品は以下のとおり。

コテ、コテ板、シャベル、バケツ、ゴム手袋、防塵マスク、攪拌アタッチメント+電気ドリル、マスキングテープ、メッシュテープ、養生に使うシートや古新聞など、脚立またはイス

これはコテとコテ板、それと自作の「狭いトコ用のコテ」ですです。

① メインのコテは、ステンレス製の厚さ0.3ミリのものを使用。柔らかくて塗りやすいです。

② このコテが入らない狭いところを塗るために、トタン板をカットして小さなコテを何種類か自作しました。

先端が尖ったやつも重宝します。

自作コテはトタン板だけでできていますが、グリップの部分を「く」の字に折り曲げておくだけで、意外にしっかりします。

プラスチック製コテ板

③ コテ板は、角材とベニヤ板で自作することも考えましたが、木のアクが珪藻土に移るのが心配だし、左手で長時間持っていなければならないものなので、軽くて吸水性のない、市販のプラスチック製を購入しました。結果的には木で自作するより、こっちの方が正解でした。(^^)v

これが攪拌アタッチメント(ペイントミキサー)です。電気ドリルにつけて回します。

粉末タイプの珪藻土壁材を水で練るときに、棒を使って人力でやるのは大変なので、是非ほしいです。

材料と費用

材料である珪藻土壁材の価格は、私が使ったものは、それぞれ1平方メートルあたり1470円と1206円でした。

このほかに、ボードの継ぎ目に貼るメッシュテープや、養生用マスキングテープなどが必要になります。

※ 材料購入と施工は2006年のことです。現在は価格が変わっていると思います。

壁材その1 あらかじめ水で練られた珪藻土

日本ケイソウド建材㈱さんの、「佐野の名水」という珪藻土壁材です。

1平方メートル当たり単価は1470円で、粉末タイプより少し割高ですが、あらかじめ水で練られて袋詰めされているので、自分で練る必要がなく、水の量を間違えることもないから便利でした。

これには「賞味期限」があり、期間内に使い切ることになっています。季節によっても違うようですが、私が購入したのは夏真っ盛りの8月。賞味期限は30日でした。

じつは購入したうちの半分は1週間以内に使ったのですが、残り半分は、30日経過するギリギリまで放置しておいたのです。そうしたら、多少乾燥したような感じになったものの、特に不便はありませんでした。

※ 2024年現在、この商品はなくなり、「エコ・クイーン」という名前のペースト状珪藻土商品になっているようです。

壁材その2 粉末状の珪藻土

フジワラ化学㈱さんの珪藻土壁材。箱入り。

ホームセンターで売っていました。1坪分入って当時3980円でしたから、1平方メートル当たり単価は1206円。(平成18年の話です)

粉末状なので、水で練る必要があります。今回私が使用したのはこのタイプ。

現在は、フジワラ化学㈱さんからも最初から水で練られていてすぐに使える珪藻土壁材もでています。

撹拌の手間が要らないので簡単でDIY向き。

施工方法・塗り方

珪藻土塗りのおおなかな流れとしては、① 養生 → ② 下地処理 → ③ 仕上げ塗り ・・・となります。

私が使った珪藻土壁材は1回塗りで仕上がるタイプなので、手順はこれだけです。

壁材の種類によっては下塗り材と仕上げ塗り材が別々になっているものもあるので、その場合は工程が増えます。

良かった点

素人が左官コテを自由自在に使いこなすのは難しいのだけれど、珪藻土は塗り方のバリエーションがたくさんあって、凸凹模様もそれなりに味になる(・・と考えることにして(^^ゞ )ため、素人でも気楽に取り組める。大変だった点

塗り方作業では、利き腕を上に上げている状態が長いので、私の場合は肩や首が痛くなってしまいました。「○○肩」とかいうやつか?

でもそれは最初の1日で、だんだん慣れてきましたけど・・・

1 まずは養生だ~

養生(ようじょう)とは、珪藻土が附着しては困るところを覆い隠したり、作業しててキズが付かないように当て布やシートなどを敷いておくことです。

こういう塗り作業って、実際に塗りはじめるまでの準備が長いんですよねー。養生もそのひとつ。メンドクサイけど仕方ないです。

マスキングテープと一体になった、養生専用のシート(=養生マスカー)も市販されてますが、うちでは、使い古しの作業用シートがたくさん余っているので、これを使いました。

床だけでなく、羽目板を貼った腰壁や、室内ドアもすべてシートで覆ってしまい、剥がしやすいクラフトテープやマスキングテープで止めました。

まあ、珪藻土の場合は、仮にフローリング床に落としてしまっても、ペンキなどと違ってすぐに拭き取ればどおってことはないので、そんなに神経質にならなくてもいいかとは思います。

プレートをはずして・・

中を引き出してラッピング

壁のスイッチやコンセントは、このように取り外しておいて、珪藻土を塗った上からプレートを被せれば、スッキリ納まるというわけです。

宙に浮いたプレートには、最初はビニール袋を被せてみましたが、あまり具合がよくありませんでした。袋が膨らんでいるからか、珪藻土がやたらと袋に附着してしまうんです。

そこで、今度は食品ラップでくるんで見ましたが、これはナイスでした(^^)v

ラップがピタリと張り付くので、養生としてはgood!

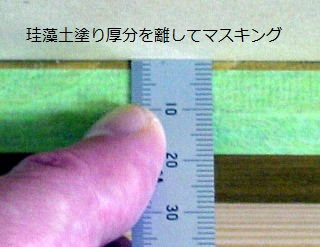

巾木、回り縁、腰壁見切りなどにはマスキングテープをぐるりと一周。

珪藻土の色が白なので、マスキングテープは目立つように白ではなく緑のやつにしました。

マスキングテープと壁際との隙間が非常に重要で、今回塗る珪藻土の標準塗り厚さが1.5ミリなので、できるだけ正確に1.5ミリ離して貼ります。

もしもマスキングテープが壁とくっついていると、剥がすときに、塗ったばかりの珪藻土が捲り上げられてしまうし、壁から1.5ミリ以上遠く離れていると、珪藻土の塗り際がスッキリ直線にならないので、仕上がりが汚くなってしまいます。

2 下地の処理をする

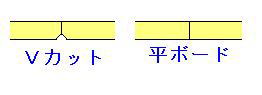

わが家の珪藻土塗り下地はすべて石膏ボードです。石膏ボードは、種類によって端っこの形状が違いますが、ホームセンターでよく見かけるのは「Vカット」。

クロスなどの壁仕上げ材を貼る前に、V字状に凹んだ部分をパテ埋めして平滑にして使うもの。ボード間に多少の段差があっても、パテ埋めすることによって段差は解消できそうです。

(石膏ボードの目地をパテ埋め)

↓↓↓

それに対して、塗り壁である珪藻土の場合は、「平ボード」の方が、パテ埋めの手間が不要になるので便利です。珪藻土の塗り厚さがあるため、ボード間の多少の段差は表面に現れませんから。

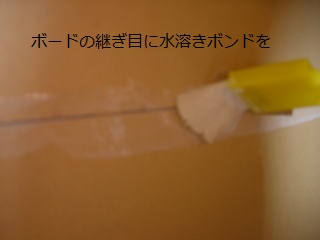

石膏ボードの石膏が、珪藻土の水分を吸水するのを防ぐため、石膏が露出している小口・コバ面やジョイント部分には水性シーラーを塗ることになっています。

でも日本ケイソウド建材㈱さんの施工マニュアルには、木工ボンドを水で溶いたもので代用可能と書いてありましたので、安易な私はもちろんボンド派です。わざわざシーラーを買わなくても良いですからね(^^ゞ

これを塗って乾かすと固くなり、確かに吸水を抑えられそうな感じでした。

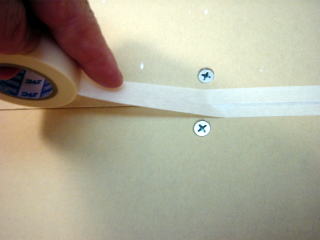

さらに簡単なやり方。水溶きボンドの替わりに、マスキングテープを貼る方法もあるとのこと。早速試してみました。

でもちょっと心配なのは、珪藻土を塗った後でマスキングテープが透けて見えないかということ。そのため、マスキングテープは緑のではなく白いテープを使ってみました。

ボードの継ぎ目と、出隅、入り隅、開口部周りは、珪藻土がひび割れないよう、あらかじめメッシュテープで補強します。

私が使ったのは、矢沢化学工業㈱さんの「補修用メッシュテープ」というものです。グラスファイバー製のメッシュ状になっていて、巾5cm×長さ10mのロール状。粘着式なので、そのまま壁に貼りつきます。

左の画像は、石膏ボードの継ぎ目に白のマスキングテープを貼った上から、メッシュテープを貼っています。

(メッシュテープを貼る)

↓↓↓

わが家の石膏ボードの入り隅は、ワタクシの施工精度が悪いため、大きめに隙間が開いているところが、けっこうあります。(^^ゞ

ここにはウッドパテを塗りこめて、隙間を塞ぎました。

入り隅がやや丸みを帯びるので、仕上げの珪藻土塗りもやりやすくなり、良かったかも・・

もちろんこの上からメッシュテープを貼りました。

さて、ビスの頭をどうするか?

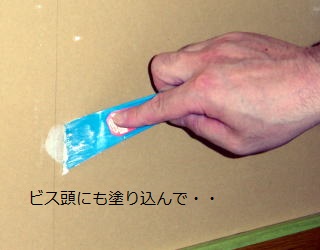

ビスは石膏ボードに少しめり込むように打ってあるので、何もしないでこのまま珪藻土を塗ると、珪藻土が肉ヤセして、ビスの部分が凹んでしまいます。

肉ヤセしにくい壁材ならいいんですが、マニュアルによると、「『佐野の名水』は肉ヤセが大きいから、凹みに壁材を埋めて処理しておきます。」とのことなので、下地処理の段階で珪藻土を少量取り、ヘラでビス頭に塗りこみました。

ビスの数が多いので作業が大変! かと思ったら、意外に大したことなかった(^^)

1箇所あたりが小さいので、チョビ、チョビっとやって終わります。

(ビスの頭に少量の珪藻土壁材を塗り込む)

↓↓↓

下地処理が終わったところ。

これから珪藻土の仕上げ塗りです。仕上げ塗りといっても、もともと1回塗りなので「下塗り」とか「仕上げ塗り」とか区別があるわけじゃないんですが(^^ゞ

3 やっと本番の塗り方開始

フジワラ化学の珪藻土壁材は粉末タイプなので、練り練りします。バケツにまず水を入れて、それから珪藻土壁材の粉末をドドッと投入。

このとき、珪藻土の粉末が空中に舞うので、防塵マスクをしましょう。

この日のために購入した攪拌アタッチメントをドリルに装着して、ブ~~ン♪

おー、ドロドロっぽくなってきました。

ちなみにドリルは、サイドハンドルのついたものを使って両手で操作しました。このドリルはパワーがあるからいいけど、もしも非力なドリルだったら、ちょっとキツイかも・・・

練りあがったら、シャベルでコテ板に少しずつ移して、塗り方開始!

こちらは日本ケイソウド建材㈱の『佐野の名水』

はじめから水で練られた状態で袋詰めされた製品なので、バケツに移して、棒で少し攪拌しただけでそのまま使えます。

キッチンの壁は奥さんの担当ナノダ(^_^)

プラスチック製のコテ板は軽いので、左手で長い時間持っていてもあまり疲れません。やっぱり木で自作するより良かったかも・・

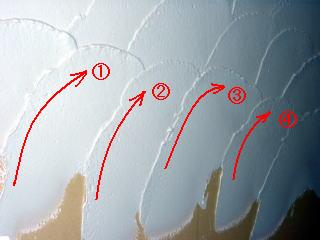

珪藻土の塗り方で一番人気があるパターンは、おそらくこの「ウロコ仕上げ」ではないでしょうか。

見よう見まねでやってみましたが、画像の矢印のとおりに半円を描くようにコテを動かしていけば、割合簡単にできました。もっと違う塗り方もあると思います。

コテを左から右に動かす場合は、右側を少し浮かせるようにしてコテを進めます。

日本ケイソウド建材㈱さんのDIY用マニュアルに、塗り方のいろいろなテクニックが書かれていましたので、とても参考になりました。

中でも、出隅や入り隅の塗り方は難易度が高いですが、珪藻土は、フラット仕上げではなく凹凸のあるパターンにすることが多いと思うので、その点、気が楽です。塗りムラはあくまでも「デザイン」であって、失敗には見えませんからね(^^)v

これは出窓と天井の間の細長い壁。画像左から右に向かって塗っていって、このようなウロコ模様になりました。

珪藻土が生乾きのうちにマスキングテープを剥がします。板キレに巻き取っていくとうまくいきます。

珪藻土の塗り厚が厚すぎて、マスキングテープの上にかぶさってしまったところは、テープを剥がすとこのようにツノができてしまうので・・・

コテを静かに当て、見切り材に添ってゆっくり前後に動かします。

これでツノが均されるので、その後、コテを静かに上にスライドさせながら、ゆっくり「離陸」させると、きれいに仕上がるようです。

(珪藻土塗り:ウロコ模様)

↓↓↓

完成でーす♪

「白壁」っていう感じですね。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。