水だけで貼れる壁紙(=再湿壁紙)の貼り方

水だけで貼れる壁紙で仕上げた、わが家のピアノ部屋の壁

水だけで貼れる、再湿壁紙(さいしつかべがみ)の貼り方についてご紹介します。

簡単で費用も安く、DIY向きの壁紙だと思います。

クロス(壁紙)の種類

部屋の壁に貼るクロス(壁紙)には、タイプによって以下の種類があります。

◆ プロ用

壁紙には糊がついておらす、施工段階で糊を付けて貼りつけるタイプ。 素材・デザインの種類が豊富だけど素人には技術的に難易度が高い。

◆ DIY向き

1、生のり付き

裏面にフィルムが貼ってあり、フォルムを剥がすと糊が現れるのでそのまま貼れるタイプ

2、再湿壁紙

裏面に乾燥させた糊が仕込んであるので、水で濡らすと糊が戻って貼れるようになるタイプ

3、リメイクシート

シート状になっていて、剥がすこともできるので賃貸でも利用可能といわれるタイプ。裏面の剥離紙を剥がして貼る。

今回ご紹介するのは、DIY向き2の再湿壁紙です。 水だけで貼れるので、コツさえわかれば誰でも簡単に貼れますよ。♪

クロス貼りに必要な材料と道具

材料は再湿壁紙

再湿壁紙とは水だけで貼れる壁紙のことです。

今回使ったのがアサヒペンの「特選カベ紙 ST-6」です。

巾が92cmで、長さ25mのロールになっています。同じ種類の壁紙で5m巻や10m巻なんかもありますよ。

白の無地なので、どこに貼っても無難な感じになるはず。

この壁紙を貼れる壁面は、説明によれば、

「ベニヤ板、ツヤ消し塗装面、古い壁紙をはがした面、漆喰壁、石膏ボード、コンクリート、モルタル」 とのことです。

今回は石膏ボードに貼った事例をご紹介します。

貼るための道具

1、適当な容器 : 水を貯めるためのもの。何でもいいです。

2、ヤカン : 容器に水を入れるため。 直接蛇口から水を入れるなら不要。

3、スポンジ : 壁紙に水を塗るのはスポンジを使うと良いです。100均で売ってる安いので十分。

4、ハサミ : 貼る前の壁紙を、所定の長さに切るため。

5、ブルーシート : 床を汚さないようにするための養生用に使う。シートなら何でもOK。

6、壁紙貼りセット : 壁紙を貼るための道具がワンセットになったものが売られています。DIYでやるなら、道具を1種類ずつ買うよりワンセットがお得。

壁紙貼りセットの中身

① ローラー

② 竹ベラ

③ なでバケ

④ カッターナイフ

⑤ カッターガイド

※ 全部揃っていて便利なんですが、私的感想としては、カッターナイフはちゃちなので、これだけは別途、頑丈なタイプを用意するとなお良いと思います。

貼る前の準備

1、下地処理( 壁面を平滑にする )

壁面が最初から完全な平滑面なら何もしなくていいんですが、今回は石膏ボードに貼るので、ボードの継ぎ目の凹面やビス頭の部分などをパテ埋めして平滑にします。

これって、やらなきゃやらないでも壁紙を貼ること自体はできます。

うちでは、納戸の中とかタンスの裏側とか、普段見えないところを下地処理しないで壁紙を貼ったところもあります。

・・・が、仕上がった後に凸凹がそのまま分かるようになるので、やっぱり見えるとカッコ悪いです。(^^ゞ

普通に見える壁面は、面倒でもきちんとやったほうがいいでしょう。

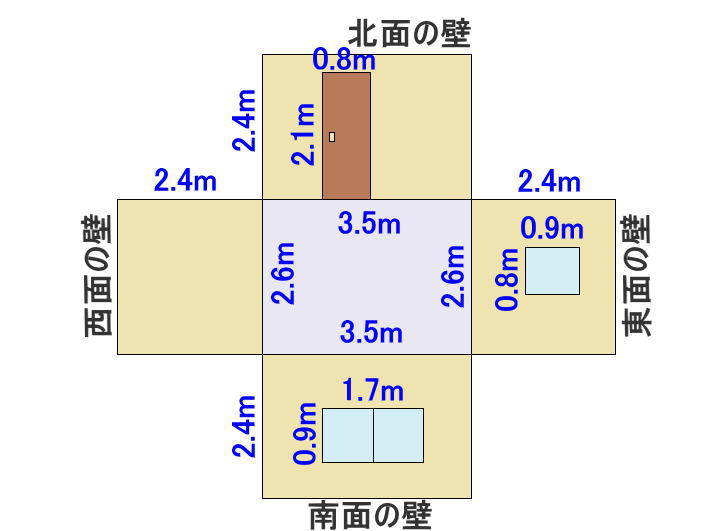

2、壁紙の必要面積を計算する

壁紙をどのくらい買ったらいいのか知るために、壁面全体の面積を計算して、窓やドアなどの部分を差し引き、余分を見て必要数量を出します。

具体的な例で計算してみましょう。

例えば6畳の部屋の壁全部に壁紙を貼るとして、

イラストのように北面にはドアがあり、南面と東面には窓があると仮定して展開図を描いてみると・・・

標準的な家の天井高さは2.4mくらいです。

上のイラストから、壁全部の面積は、

3.5×2.4×2 + 2.6×2.4×2 = 29.28 ㎡・・・A

ドアと窓の面積は、

0.8×2.1 + 1.7×0.9 + 0.8×0.9 = 3.93 ㎡・・・B

A-B= 25.35 ㎡

上下の余分や重なり合わせなどの割り増しは10~15%ほど見ればいいので、今回は10%として計算すると壁紙の必要面積は、

25.35 × 1.1 = 27.88・・・約 28 ㎡となります。

今回使った再湿壁紙は巾が92cm( 約0.9m )なので、何メートル必要かというと、

28÷0.9=31m・・・ということになりますね。

なので30m巻を1本買ってなんとか間に合わせるようにして、足りなかったら5m巻を買い足すか、最初から余裕を見て30m+5m、または25m+10mなどで買っておけば良いでしょう。

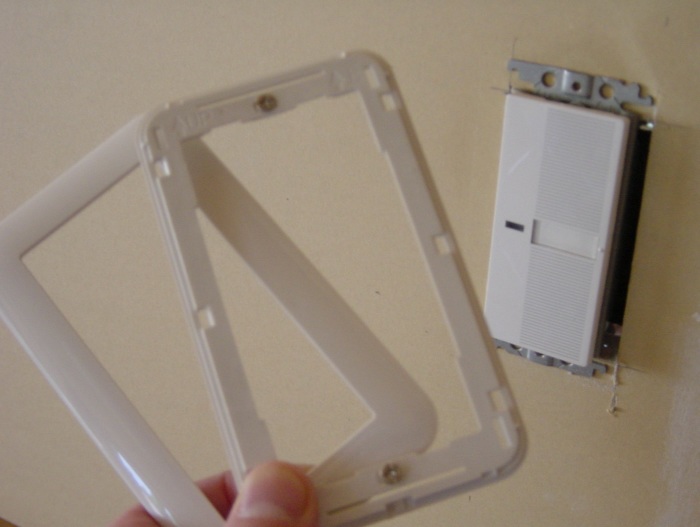

3、コンセントのプレートを外しておく

プレートを外した状態で壁紙を貼り、壁紙の上からプレートを被せることでスッキリと納まります。

プレートをつけたままで壁紙を貼ってしまうと、うまくいきませんよ~

コンセントプレートの外し方は?

① プレートの一番下に小さな溝があるので、マイナスドライバーなどを挿して捻ると、外側のプレートが外れます。

※ ドライバーが無くても、爪を引っ掛けて外すこともできます。

② 上下2か所のネジを、プラスドライバーで回して、内側のプレートも取り外します。

再湿壁紙の貼り方

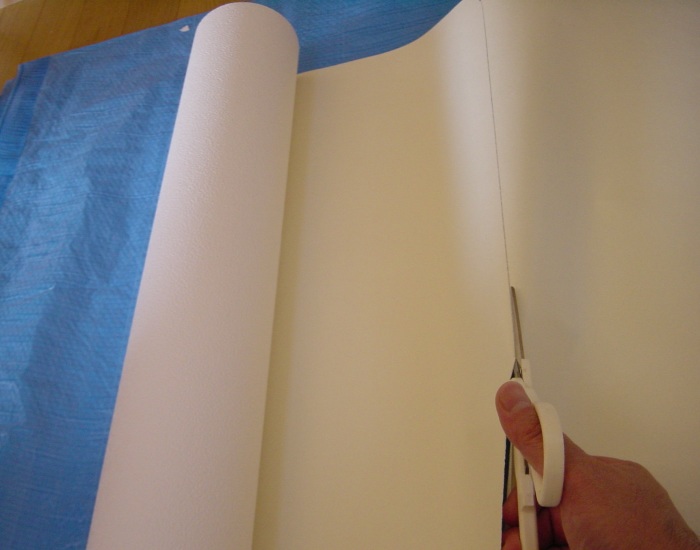

1、壁紙を所定の長さにカットする

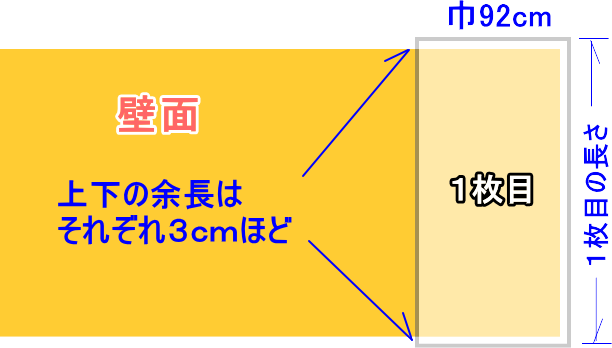

壁紙は巾92cmのロール状になってるんですが、これを縦に貼っていきます。

貼る部分の壁面の縦の長さがHcmだとしたら、上下に3cm程度ずつ余裕を見て、(H+3+3)cmの長さで壁紙をカットしましょう。

2、裏面に水をつける

再湿壁紙は、裏面に水をつけることで糊が溶け出して粘着力が出ます。

水をつけるにはスポンジが便利。 100均で3個パックで売られているような安いので十分。

スポンジにたっぷり吸水させ、壁紙の裏面を万遍なく濡らしていきます。

けっこうベチャベチャな感じに、たっぷりつけたほうがいいですよ。

濡らし残しがあると、そこがくっつかないので注意して点検しましょう。

水がついているところは光るので、光っていないところはないかよく観察します。

3、壁に貼り付ける

水をつけ終えたら、3分ほど放置してから壁に貼りつけます。

早く貼りたくなるけど、糊がしっかり戻るまで3分ほど待ちましょう。

濡らした壁紙の一番「上」になる部分を両手で持ち、まず壁面の一番上に貼りつけます。

上下に3cmずつ余長を取っているので、壁紙の端から3cmのところが壁面の上端に来るように意識して貼れば良いです。

あとは壁紙自体の重さで勝手に壁面全体に貼りつくので、なでバケを使って、中の空気を押し出すように貼っていきます。

どうしても空気が入り込んでしまうことがあるので、その際は壁紙を一旦そこまでめくって貼り直すと良いです。

それでも、全部貼り終えた後に空気の「島」を発見することがあるんですが、早いうちなら「島」に針を刺して空気を抜いてから押さえつけると、うまくいくことがありますよ。

4、端部をカットする

上下の端部は竹ベラで押えて「決め込み」ます。 「押える」ということですね。

左右に端部がある場合も同様。

次に、カッターガイドを当てて、カッターナイフで余分な壁紙をカット。

最初の1枚目が貼り終わりました。

この後、画像の左側に向かって2枚目、3枚目と貼り進んでいきます。

※ 左から右でもいいんですけどね。

ちなみに、本やネットで壁紙の貼り方について解説したものを読むと、最初に「下げ振り」などを使って壁に垂直線を引くことを推奨しているものが多いですが、無地の壁紙を貼る場合は、特段そんなことは必要ない・・・というのが私の感想です。

なぜかというと、壁紙を貼るときに、壁紙の上端を天井との見切り(廻り縁)に当てる際に、余長を左右とも目分量で同じ長さ(3cmほど)にすれば、自動的に水平垂直が確保されるからです。

超厳密に言えば完全な垂直でないかもしれませんが、実用上全く問題ないと思うのです。壁紙の継ぎ目はほとんど目立たないですしね。

コンセント周りの処理のしかた

壁紙を貼っていってコンセントの部分に来たら、カッターナイフで「×」字に切り込みを入れ、切り込み部分をコンセントに被せるようにして周囲を貼り進めます。

その後、「×」字部分を開き、コンセント部分の石膏ボード開口に添って切り取ります。

壁紙貼りが全部終了したら、外しておいたプレートを元通りに被せて完了!

2枚目以降の貼り合わせ方

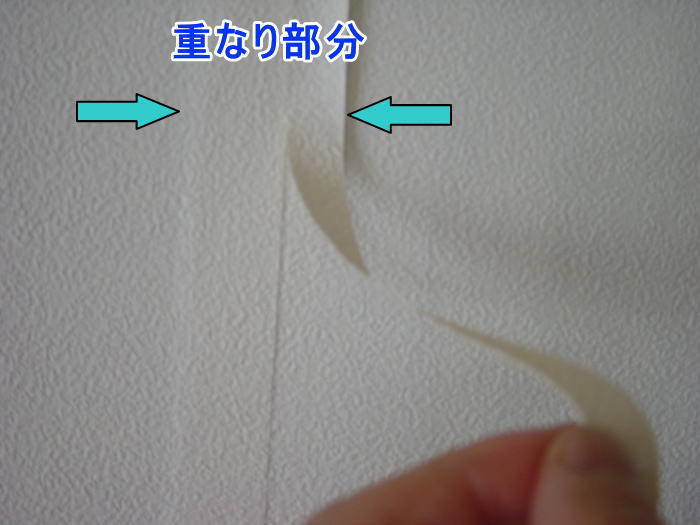

2枚目以降は、巾3cmほどを重ねて貼りつけます。

2枚目の壁紙をしっかり貼り終えた後、1枚目との重なり合わせ巾の中央付近を、カッターナイフで縦に一直線に切ります。

カッターガイドを定規にして、切った分だけカッターガイドを下にずらしながらカットしていくといいですよ。

重なり部分の中央が切られた状態になるので、まずは右側の余分をめくり取ります。

その後、2枚目の壁紙の端を少しめくり、重なった下の方をめくり取っていきます。

左側の壁紙を元通りにし、合わせ目をローラーで何度か往復してやると、しっかりと隙間なく馴染んで納まりますよ。

あと、再湿壁紙貼りの作業をすると、どうしても水が周辺に飛び散ることがあるので、ときどき雑巾で拭き取っておきましょう。

ひと部屋を貼り終えるとこんな感じ。

白い壁紙を貼ると部屋がいっきに明るくなりました。(^^)

うちでは 珪藻土壁 と 羽目板壁 をメインにしていますが、1階のピアノ部屋とロフト空間はこの再湿壁紙で仕上げています。

価格的には一番安上がりで、且つ、簡単に貼れて無難に明るい白壁になるので、なかなか良い素材ではないかと思います。

リメイクシート

私がDIYアドバイザーの資格を取ったときは、壁紙といえばこの再湿壁紙がメインだったんですが、今はもっと簡単に貼れて、かつ剥がせるから賃貸でも大丈夫な「リメイクシート」がおおいに普及しています。

価格は再湿壁紙に比べると2~3倍しますが、デザインが良いものが多い印象があります。

↓↓↓

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。