古い家の壁を新しくする 新たに下地を作って石膏ボードを張る

知人が古い家を買って住み始めたため、セルフリフォームのお手伝いをしています。

古い家の壁を新しくするまでの過程をご紹介します。

前の持ち主が、新築時に予算が無かったのかどうか理由は分かりませんが、2階の部屋には天井無し、内装壁も無し、そして床は荒床板が敷いてあるだけ。

壁は、断熱材はおろか、通常あるはずの内装仕上げ壁も無く、筋交いや間柱がむき出しになっていました。

上のほうに大きな隙間が連続していて、冬は雪が部屋の中に吹き込んで床に溜まっているという状態

これをマトモな部屋に改装したいから手伝え!

・・との知人の呼びかけでしたが、ここまで来るとリフォームというより新築に近いですね。

壊したり処分するモノが無いため、新築に近いほうがやりやすいですが・・・(^^)v

新しい施主の意向は、

『2階のこの部屋はほとんど使わないが、このままでは不気味だ。 断熱材までは要らないが、小奇麗な部屋に体裁を整えたい。』

・・とのことなので、断熱材なしでボードを張り、クロスで仕上げることにしました。

このページは、壁の下地(石膏ボード)を張るまでの一部始終です。

壁の隙間を埋める

こんな感じで、壁面と屋根面が交わるところに、幅15ミリくらいの隙間が連続していました。

まずは何よりも隙間塞ぎを先にやってしまいます。

日中は外からの光で、隙間の位置が分かって都合がよろしい(笑)

サブロク版の25ミリ厚のカネライトフォームを1枚買ってきて、間柱と同じ幅に切り出し、これで隙間を埋めることにします。

カネライトフォームに木工ボンドをつけて桁に押し付け、下からコーススレッド2本で固定しました。

コーススレッドを本気で打てば軟らかいカネライトフォームを突き抜けてしまうので(笑)、ビス頭がやや沈むくらいで止めます。 接着剤が固まるまでの仮止めの意味

※ カネライトフォームやスタイロフォームなどの発泡系断熱材はカッターナイフでも切れますが、ノコのほうが効率・精度とも良好。今回は私持参のテーブルソーを使いました。

壁下地作りの方針を決める

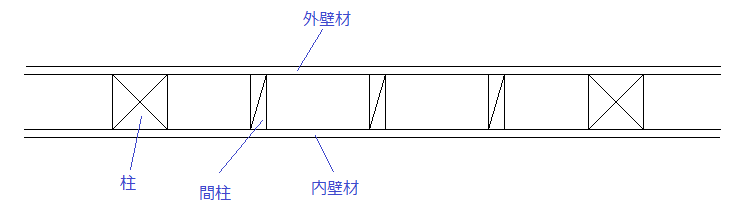

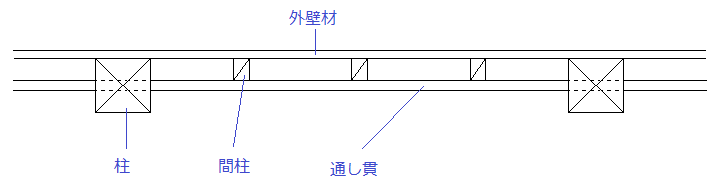

壁の構造は大きく分けて大壁(おおかべ)と 真壁(しんかべ)がありますが・・・

これが最近の家では一般的な大壁の断面。 柱が壁面の中に入って見えません。↓↓

そしてこれが、少し昔の家に多かった外側大壁、内側真壁の断面。

内装仕上げ壁があっても柱が見える。 この家もそうなっています。↓↓

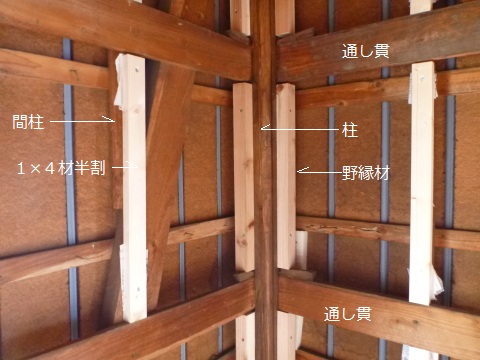

この家の壁の現況

柱の中央付近を通し貫が貫通し、柱との隙間にクサビを打ち込んで固定するという作りです。

通し貫を使う伝統工法の手法と、筋交いを用いる在来工法の手法が両方あります。

これを『大壁』にする場合は、柱の面に揃えて下地を新たに追加することになり、作業は比較的単純明快で、作りやすいと思います。

でもこの家は、普段住んでいる1階の部屋がすべて真壁であり、統一感を考えてこの部屋も真壁でいくことにしました。

昔の家は、通し貫に『小舞竹』を取り付けて『塗り壁』で仕上げることが多かったのだと思いますが、そんな技術はないしやる気もなし(笑)

今回は現代風に、石膏ボードを張ってクロス仕上げ!

ボードを張るための下地を、通し貫の面に揃えて、新たに追加することにします。

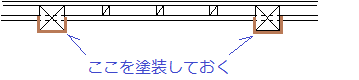

柱のみ先に塗装してしまう

柱は汚くなっていたので塗装しました。

ボードを張ってしまってからでは、養生等の手間が増えるので、今の段階で塗っておきます。

水性のステイン系木材保護塗料アサヒペンの水性ガーデン用カラーで、色は1階の柱に最も近いものをチョイス

壁の下地作り

『通し貫』に面(つら)を揃えるためには、通し貫と同じ厚さの板を間柱に取り付ければOK

通し貫の厚さは20ミリでしたが、今、市販の木材で20ミリは普通は流通していないです。

一番近いものとして、厚さ19ミリの1×4材(ワンバイフォー材)が、ホームセンターで簡単に手に入るので、これに決定

私が持参したサブのテーブルソーで1×4材を縦に半割し、長さもカットして、間柱の上に被せます。

通し貫の厚さも微妙に違うので、19ミリ厚さの1×4材でもそのままツラが合ってしまうところもあるし、やはり通し貫のほうが高い場所もあり・・・

そういうところはご覧のように新聞紙を挟んで高さ調整

柱に対しては横から下地材を打ち付け

これは1×4材ではなく、天井下地に使う予定の『野縁材』36×40を使用

壁の一部は、階段スペースの土壁の裏側になっていて、分厚いボードのようなものがありました。

ここは柱に対して横から1×4材を取付け

ビスを打ちやすいように一部欠き取りしています。

石膏ボードを貼る

ボードの縦継ぎ目の下に『通し貫』が来るようにするには、1段目のボードを床から少し上げてやらなければならないような位置関係にあったので、

床にワンバイ材の切れ端を仮置きし、19ミリ浮かせた状態でボードを張っています。

この隙間は後で『巾木』で隠すから良しとします。

柱と柱の間の寸法にボードをカットしながら嵌め込んでいきますよ~

石膏ボードをカットするには

- カッターナイフで半分近く切り込みを入れる(定規を使って真っ直ぐに・・)

- 90度に折る

- 裏側のペーパーをカッターナイフで切る

- ボードが切断される

- 切断面の凸凹をボードカンナで整形する

・・という手順でやります。

個人差があるかもしれないけど、私の場合はボードの粉で手が非常に荒れるので、カット作業時はゴム手袋をしています。

天井は床から2.4mの高さにする予定なので、下地材などの余裕をみて、ボード1枚半、つまり約2.7mまで張りました。

石膏ボード専用のビスもあるけど、ここでは普通の32ミリコーススレッドで打ち留めです。

これで壁の下地作りは終了!

次は天井だなぁ・・

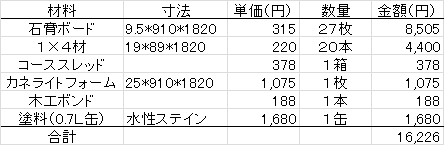

費用の内訳

部屋の広さは10.5畳

壁の下地を張り終えるまでに要した費用は以下のとおり。↓↓

合計 16,226円で済みました。(^_^)v

(施工は2012年7月です)

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。