古い家の波打った床を水平にする 凸凹床を水平にする方法

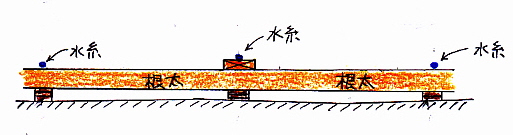

新たに根太を敷きこみ、水平に調整している

下地合板を張っているところ

知人が古い家を買って住み始めたため、セルフリフォームのお手伝いをしています。

2階の部屋の現状は、天井無し、内装壁も無し、そして床は荒床板が敷いてあるだけ。一部は床板すら無し。

床の上を歩いただけで、すぐにそれと分かる不陸(凸凹)があり、そのままフローリングを張るわけにはいきません。

そこで新たに根太(ねだ)を敷きこみ、きっちり水平に調整したうえで下地合板を張り、フローリング仕上げすることにしました。

以下は、凸凹に波打った床を水平な床に作り替えるまでの一部始終をご紹介します。

現況の不陸(古い家の床の凸凹具合)を測ってみる

床の凸凹を具体的に測るには、オートレベルなどの測量器械があれば問題ないのですが、そのような器械は持っていないので、水糸を使った簡単な方法でやります。

この方法では絶対的な高さは測れませんが、各地点の相対的な高さの差は測れるので、床の凸凹具合がどの程度か把握するには好都合。

※ 水平かどうかはこの方法では分かりません。水平については別途やります。

床の現状は、根太の上に厚さ20ミリほどの板が東西方向に張られているだけ。

部屋の西(画像奥)の端では床板が切れて、1階天井裏が見えてます。

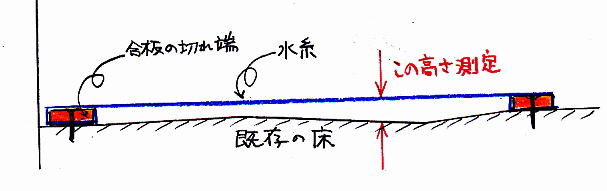

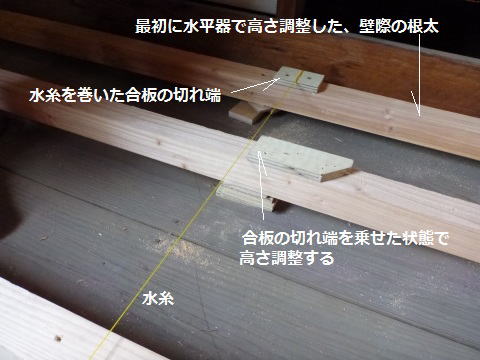

厚さ12ミリの合板の切れ端に水糸を巻きつけ、部屋の端の床板にビスで固定します。

水糸を張ると、合板のすぐ横では、床から水糸までの高さを測ると13ミリになっていました。

(合板の厚さ12ミリ+水糸を巻いたことによる膨らみ 1ミリ)

水糸の一方の端も合板の切れ端に巻き付け、思い切り引っ張って水糸をピンと張りながら、部屋の端にビス固定します。

ここも、合板のすぐ横を測ると、当然ながら13ミリ

この状態で、途中の要所要所を測ります。

画像の箇所では、床から水糸までの高さが18ミリ

・・・と、いうことは、ここは部屋の端より18-13=5ミリほど床が下がっているわけです。

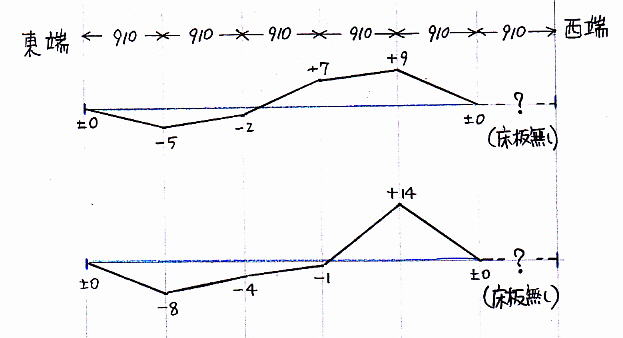

東西方向に2線取り、測った結果 (単位:ミリ)

東西長さ2間半のこの部屋で、高いところでは+14ミリ、低いところでは-8ミリ つまり測ったラインだけでも高低差最大22ミリあることが判明

一定方向に一様に床が傾いている・・・というのではなく、比較的短い距離の中で上がり下がりしています。

また、東西だけでなく南北方向も図ってみましたが、やはり大きく凸凹がありました。

2階床を支えている梁や根太も、経年変化で大きく変形しているのかも・・・

新しい床作りの方針を決める

リフォームなどで床を作るときにネックになるのが、既存のドアとの取り合い

この家は、ドア下から現況床板までが50ミリでした。

ドアをカットせずに新たに床を作るとなると、部材の高さを全部で50ミリ以内に抑えなければならず、それが出来るのは次の2つの方法だけですが、問題があります。

⇒ この方法では工事が大掛かりになり、廃材もたくさん発生する。

⇒ フローリング12ミリ+下地合板12ミリ+スペーサー最大22ミリ=46ミリなので、ギリギリで50ミリ以内に納まりそうだけど、スペーサーは東西南北それぞれ30センチ程度間隔で配置しなければならず、箇所数が膨大で、しかも箇所ごとに厚さを調整するという手間も膨大 。

よって、上記2つの方法は現実的ではなく、却下

今回は、

既存の床板の上に、新しく根太を配置して床を作ることにします。

そうすると床が上がるので、ドアの下の方をカットして納めます。

現状では、東西方向に張られた床板の下に、南北方向に根太が走っていて、

根太のピッチ(間隔)は455ミリ (一間の4分の1=1尺5寸)なので、畳敷きの和室では一般的なピッチです。

新しい根太は、既存の根太と直交する方向で配置します。

直交させることによって、既存の根太と新しい根太は「点」で交わり、その「点」のみで高さ調整し、新しい根太を固定すれば良いわけです。

新しい根太は断面が45×45ミリのものを使いました。これは根太というより垂木に使われるサイズ

本来は、根太としては45×60ミリが一般的なんですが、それを使うと床が益々高くなってしまうので、45×45で手を打ちました。

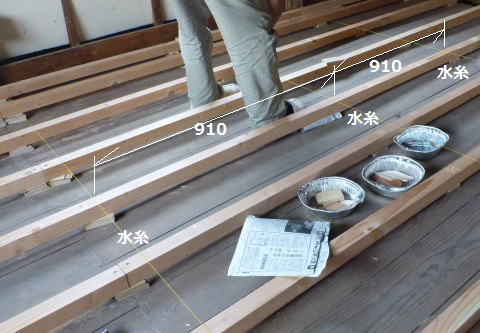

根太のピッチ(間隔)は303ミリ (一間の6分の1=1尺)。 フローリングの部屋ではこれが一般的

このピッチとスパンなら45×45の根太でも問題ないようです。(ピアノを置いたりしない限りは・・)

高さ調整材(スペーサー)は910ミリ間隔で配置しました。

根太は既存の床板に密着するのではなく、高さ調整材の上に乗っている橋のような存在なので、高さ調整材の配置間隔が、つまりは根太のスパンということになります。

このサイズの根太なら、スパン910ミリ(3尺)はごく一般的

既存の根太が455ミリ間隔で入っているので、根太1本飛ばしになります。

水平な基準墨を打つ

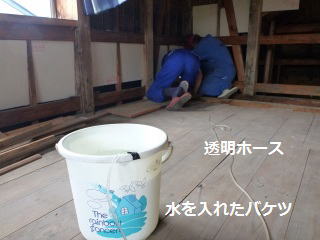

水とホースを使った「水盛り」

まずは、「水盛り」

水と透明ホースを使って、部屋の入隅や出隅の柱に、同じ高さとなる位置の印をつけます。

各柱の印は、バケツの水の水位と全く同じになるわけです。

【 関連ページ 】⇒ 水盛り・遣り方

ホースの水位が安定したら、その位置に印をつけます。

ホースの水位(=バケツの水位)でつけた印は、お互いに水平だというだけで、印の高さ自体に意味はありません。

新しく設置する根太の天端となる位置と、ホースの水位でつけた位置の差を測り、その値をもとに、「根太天端位置」の印をつけます。

ホースで印をつけたすべての柱でそれをやります。

こういう時は、「差し引く値」の長さにカットした合板などを定規にすると作業が速くてミスは無し。

次に、今つけた印と印を結んで、墨壺(またはチョークライン)で水平墨を打ちます。

これで、すべての柱の面に、根太天端のラインがマーキングされました。

根太天端高さ位置はどのように決めるか?

今回使用する根太材は45×45 つまり高さ45ミリなので、もしも既存の床板の上に直接置くだけなら、既存の床から45ミリ上がりの位置=根太天端となるのですが、実際には床が凸凹に波打っているため、根太の下に高さ調整材をはさむ計画です。

現状の床が低くなっている箇所ほど高さ調整材は厚くなり、その逆に、床が高くなっている箇所ほど調整材は薄くて良い。 一番高い箇所なら調整材は不要・・・ということになります。

今回は、ホースで付けた印と床板との距離が一番短い箇所(つまり床が高くなっている箇所)の柱を基準として、床板から45ミリ+余裕をみて5ミリほど=50ミリの位置を、根太天端位置としました。

たまたまこの現場は、床の上を歩いただけで「ここが一番高そう」とわかる状態だったので、この方法でうまくいきました。

もしも、部屋の中央付近が一番高くなっているようなら、ホースの印を結んで部屋の中に水糸を張り、水糸からの下がり寸法で数値を読み取って、一番高くなっている箇所を基準に根太天端位置を決める必要があるでしょう。

根太を並べる

根太のピッチは303ミリとするので、床にメジャーを置き、303の倍数ごとに、根太のラインを示すマークを記していきます。

マークを結んで、床板の上にチョークラインで墨付け

ラインを目印に、根太材を並べていきます。

長さ4メートルある根太材を、階段を使って2階に搬入できないため、窓から入れました。

現場で長さをカットして、まずは敷き並べ完了

新しい根太の継手位置は、下地のある箇所、つまり床板の下に隠れている古い根太のライン上になります。

尚且つ、継手位置が同じラインにだけ集中しないよう考えて・・・

根太の高さを揃える

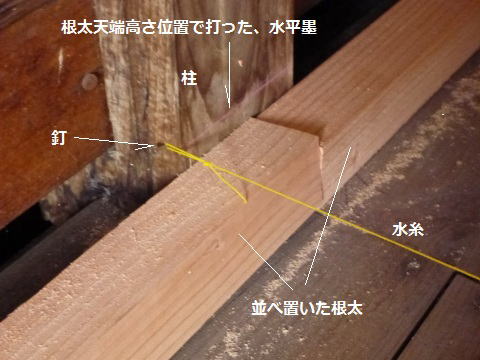

部屋の柱には、根太天端高さの水平墨が記されているので、墨線と同じ高さで柱の側面に釘を打ちます。

部屋の反対側の柱にも同様に釘を打ち、その間に水糸を張ります。

水糸は、テンションをかけた状態で釘にかかるよう、両端に輪を作っておけばいいですよ。

【 関連ページ 】⇒ 水糸の張り方

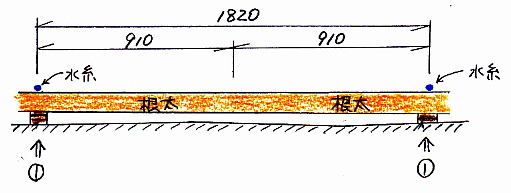

部屋の向かい合った両側に釘を打てる柱がないと水糸を張れないので、この現場の場合は、1間間隔(1820ミリ)で水糸を張ることになりました。

まずは、この水糸のライン上で、根太の高さを調整します。

その後、水糸と水糸の中間点、つまり3尺間隔(910ミリ)のラインを、別の方法で高さ調整します。

今回高さ調整に使ったのはベニヤ板

ベニヤ板(合板)にも各種の厚さがあるので、厚さがそれぞれ 2.3ミリ、4ミリ、5.5ミリ、9ミリ、12ミリのものを小さくカットして用意しました。

これらを数枚重ねたり、うまく組み合わせて、微妙な高さを調整します。

本当に微妙なところは、さらに新聞紙を鋏んだりして・・

基本的には、『根太を水糸の高さに揃える』という作業なんですが、本当に水糸に接してしまうと水糸自体が真っ直ぐに張られているか確認できなくなるので、根太と水糸は接触させず、0.5ミリ程度隙間をあけます。

その状態で、90ミリコーススレッドで根太を打ち留め

これで下地の「古い根太」まで通ります。

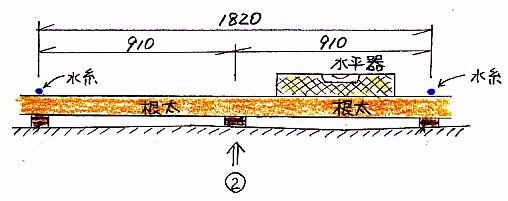

次に、水糸を張れなかった3尺間隔のラインの高さ調整をします。

これは以下の方法で・・・

水糸を張れたのは左の絵のように1間(6尺、1820ミリ)間隔だけでしたので、まずは、左絵の①の箇所を高さ調整しました。

壁際の根太に水平器を乗せて確認しながら、左絵の②の位置で高さ調整します。

その上に、12ミリ合板の切れ端に水糸を巻いたものをビス留めし、この水糸を頼りに、残りの根太を高さ調整

この方法なら、部屋の端に釘を打てるような柱が無くても、水糸を張れます。

最初に部屋の両側の壁際にある2本の根太の高さを決めておき、これを頼りに残りの根太の高さ決めをするという手順ですね。

水糸は、根太の天端ではなく、根太に12ミリ合板を乗せた高さで張ってあるので、調整する根太に合板を乗せてから水糸に合わせます。

これで、すべての根太が3尺スパンで固定されました。

さぁ~、これで水平な床を作る準備は、山場を越えたのジャ!

下地合板を張る

根太が完成したので、12ミリ厚の下地合板を張っていきます。

合板の張り方は『千鳥張り』

つまり一列ごとに合端をずらしていく張り方ですね。

(屋根下地でも床下地でも、千鳥張りのほうが強度的に有利ということで)

合板をカットして敷いたら、まず四隅だけ打ち留め、ある程度敷きつめてから根太のラインをチョークラインでマーキングし、その上から32ミリのコーススレッドをインパクトドライバーで打ちまくり

今回は壁を、柱が内壁面中に隠れる「大壁」ではなく、柱が見える「真壁」とするため、下地合板は柱の出っ張り部分もきちんと測ってカットしなければならず、やや面倒

私が丸ノコで合板カット、知人とその友人がインパクトドライバー&ノコ屑掃除の担当

部屋全部 下地合板を張り終えました。

これだけでも、あの古い床から比べるとかなり進歩した気分♪

次は壁の造作を開始します。

石膏ボードを張ると、だんだん今風の部屋らしくなっていきますね~

この後、床にフローリングを張る予定ですが、まだやっていません。

フローリングの張り方の実例については、こちらのページをどうぞ

⇒ フローリングの張り方

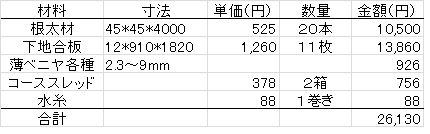

費用の内訳

部屋の広さは10.5畳

下地合板を張り終えるまでに要した費用は以下のとおりです。

合計 26,130円で済みました。 (施工は2012年7月です)

この上にフローリングを張れば、ほぼ同額加算され、約5万円になる見込み

まずはお祝いバーベキューだ~! 知人はアユ釣り名人なのだ。

まずはお祝いバーベキューだ~! 知人はアユ釣り名人なのだ。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。