床の下地を作る 根太、大引き、床束、床断熱材

根太、大引き、床束、床断熱材の位置関係

このページでは、自分で家を作る工程の中で、床束・大引き・根太・床断熱材・床下地材と進む工程をご紹介します。

これらの工事はすべて完成したときに床下に位置するものなので、床下点検口があるとはいっても容易に手直しが効かない部分です。

床下は一般に湿気がたまりやすく、土台が腐ったりしたら手直しがきかないため、特に防腐、換気には気を使います。

床をつくる・・・・・これは家のセルフビルドの中では一番「楽な作業」の部類でしょうか。

私の経験では、下地材といえども床が出来上がると嬉しくて、すぐに寝転がってしまいたくなるのでした。

(^^)

床を作るまでの流れ

土間コンクリートが出来ている状態から、1階の床が出来上がるまでの作業手順は以下のとおりになります。

- 土間コンクリートの上に床束を立てる位置を出す。

- 床束を立てる箇所を平滑にする。

- 土台に、大引き受け、根太受けを取り付ける。

- 大引きを掛け渡す。

- 床束を立てる。(プラ束や鋼製束を使用した場合は4,5がこの順番)

- 根太(ねだ)を取付ける。

- 根太と根太の間に、床断熱材をはめ込む。

- 床の下地材を貼る。

- 仕上げ材(フローリング)を貼る。

- 必要なら巾木を取り付ける。

土間コンクリートがない土の床下の場合は、床束の位置に独立基礎となる束石などを埋込み、土の面全体に防湿シートを敷いて砂などで押さえることになります。

べた基礎の家ならばもともと床下は全面的に耐圧盤としての分厚いコンクリートなので問題ないですが、布基礎の家の場合は、床下は全面的に防湿コンクリート(土間コンクリート)を施工するのが、床下の湿気防止のためには確実。

床束と大引き

防湿コンクリート(土間コンクリート)の上に、床束を立てる位置を墨出しします。

私の自宅の防湿コンクリートは木ゴテで仕上げただけでしたし、私の腕も悪いので、表面は結構凸凹していました。

床束を立てる位置の平滑な水平面を確保するためには、防湿コンクリート表面を平らに削るか、平らに盛るかするわけですが、削るのは大変そうなのでこの場合は盛ることにしました。

コンクリート平板を防湿コンクリートの上に置くことにします。

コンクリート平板⇒ホームセンターで購入 1個230円

(今から考えると、多少の凸凹があっても大したことなさそうで、平板までは必要なかったかも・・・。もちろん、防湿コンクリートが平滑に仕上がっていれば不要です。)

コンクリート平板を置く位置にモルタルを敷き、モルタルの上にコンクリート平板を乗せて、水平になるように調整しました。

床束の間隔(つまり大引きの間隔になる)は、通常は3尺(91cm)ですが、ピアノを置く予定の部分は、補強するために2尺(60cm)としました。

( 大引き間隔が60㎝ということは、根太のスパンが60㎝ということであり、通常の91㎝より短くなるため、床の強度はアップします。 )

モルタルが固まったら、大引き(おおびき)を渡していきます。

大引は、一般的には3寸(9cm)角材を使うのが主流ですが、今回はカラマツ集成材の10.5cm角を用い、防腐剤としてキシラデコールを塗布しました。

大引きの両端は、土台に打ち付けた大引受け材の上に乗せ掛けて固定しました。

写真の右の方に見えるのは、床断熱材の梱包です。床断熱材はボード系のものを使いました。

プラ束という名のプラスチック製の床束を使いました。

プラ束という名のプラスチック製の床束を使いました。

湿気の多い床下でも腐朽することはなく、ネジをまわすことにより高さ調整が可能です。(同じようなもので、金属製の「鋼製束」というものもあります。)

もし後で床が下がったりしても、後で調整もできるものです。

価格は1本千円くらいでした。

プラ束は専用接着剤でコンクリート平板と接着し、大引とはビスで固定します。

写真でプラ束の横においてあるフック状の金具がセットでついてきます。

この金具をひっかけて回し締め付けることによって、プラ束を所定の高さに固定できます。

プラ束だけ買っても、専用金具がないと施工は難しいかもしれません。

※ 金具なしで固定できるタイプもあります。

プラ束について

プラ束には、今回使用した「受け座タイプ」と、左のリンクのような「台板タイプ」があり、状況によって使い分けます。

高さ寸法の適用範囲も各種あるので、最も合うものをチョイスしましょう。

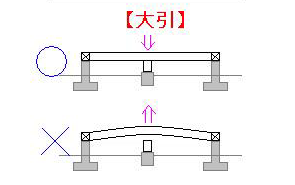

大引き材は反っている方を上にして使うベシ!

今回は集成材を使ったのでそうでもないですが、木材は多かれ少なかれ、多少の反りがあるものです。

この場合、反っている方(=つまり凹んでいる方)を上向き、むくんでいる方(=つまり出ている方)を下向きにして掛け渡すのが原則。

これによって水平の調整がしやすくなるだけでなく、将来にわたって床鳴りなどの不具合も出にくくなるとされます。

なぜそうなのかは、こちらのページで詳しく解説していますので、よろしければご覧ください。

⇒ 木材の使い方 (大引きの設置について)

根太の取付け

大引全体の高さを調整し、すべての根太のラインの高さが揃うようにしてから、床束(プラ束)のネジのストッパーを締めつけて、高さを固定します。

参考動画 大引きの高さを揃える方法

(大引きの高さを揃える(床作り))

↓↓↓

大引と直交して根太(ねだ)を取り付けます。

根太の寸法は45×60ミリ。間隔303ミリ(1尺)ピッチで使いました。

大引のない両端部には、あらかじめ「根太掛け」材を土台に打ち付けておいて、その上に根太を乗せ掛けます。

この状態での作業は、大引の上を跳び渡らなければならないので、踏み外さないよう注意します。(^^;)

根太を張り終えた状態です。

なお写真の部屋はピアノを置くために、床補強として大引き間隔を通常の91cmではなく60cmとしました。

さらに、床束の横方向の間隔も60cmですから、かなり補強されていると思います。

排水管は、あらかじめ床より上まで出しておきます。

根太は、大引にしっかりと吸い付いていないと床鳴りの原因になるので、釘ではなく、引き寄せ効果のあるビス止めとしました。

25ミリほど穴をあけておいてから75ミリのビスを打ちます。

接着剤を併用するのが確実ですが、ビス留めだけにしました。それでも完成後、床鳴りは全くしませんでした。

(10年後も変わらずです。)

床断熱材と床下地板張り

根太と根太の間に、床断熱材を埋め込みます。

断熱材と床下地材が密着していなければならないので、根太の上端にあわせます。

本当は、断熱材を根太と同じ60ミリにしたかったけど、近いものは55ミリの製品しかなかった。

今から思えば、30ミリを購入して2段重ねにすれば良かったかも・・・

断熱材の左側端部に見えているのは、断熱材のズリ落ち防止用に根太の下端に打った「受け材」(合板)です。

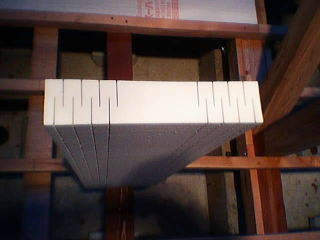

床断熱材は、押出発泡ポリスチレンフォームという材料で、厚さ55ミリのものを使いました。

(商品名はカネライトインサー)

写真のように、両側に溝が切ってあるのは、伸縮性を持たせるためだそうです。

これを押し縮めて、根太と根太の間に押し込みます。

そうすると、ゆるむことなくしっかりと収まるのです。

よって、このタイプの床断熱材は「受け材」が不要ということになっていますが、縦方向の継ぎ目の下に大引きがない箇所には、念のため「受け材」を設置しました。

また、伸縮性があるといっても5ミリ程度なので、根太間隔は正確に施工するようにします。

このような伸縮性のある断熱材ではなく、普通のスタイロフォームなどでも床断熱材を施工することができますが、ちょっと工夫が必要です。詳しくはこちらのページにまとめました。

根太巾45ミリ、根太間隔303ミリ用のタイプを用いました。寸法に合わないところは、断熱材を切って使います。

カッターナイフで簡単に切ることができますが、ノコギリを使ったほうがもっと楽です。

大引、根太、断熱材の様子と、床断熱材を設置し終えた状態

その上に、床の下地として厚さ12ミリの合板を張り付けます。

床の仕上げは、さらにこの上に、厚さ12ミリのフローリングを張る予定です。

廊下部分の施工

ここは、作業上問題なかったために防湿コンクリートを施工しませんでした。

地面の上に防水用にシートを敷いて、シートの端部をブチルコム系両面テープで基礎コンクリートに密着しました。

シートの上に砂を敷き詰めて、シートの保護と押さえにします。

廊下部分はスパンが短いので、大引は用いずに直接根太を張ります。

土台の側面に根太掛けを打ち付けて、その上に45×105ミリの根太を303ミリピッチで配置。

床断熱材の脱落防止用に、根太の側面には桟木を打ちつけておきます。

廊下部分の床断熱材施工後、柱や間柱の周りには、このように断熱材の入らない隙間ができてしまうので、床断熱材を切って押し込み、隙間をすべて埋めます。

床組みがほぼ出来上がってきました。

床下換気(湿気対策)について

我が家の床下湿気対策、土台などの防腐防蟻対策は次のとおりです。

- 基礎コンクリートには当然、床下換気口を設けているが、それだけでは家の角の部分に湿気が溜まりやすい。そのため、基礎コンクリートと土台の間にパッキンを挟み、全周換気とした。

基礎コンクリートと土台の間からはあらゆる方向から通風があるため換気が非常に良い。実際に床下にもぐってみると、風が通り抜けていくのがわかります。

※ ただし・・・・本来は基礎パッキンを使った全周換気なら、床下換気口は設けるべきでなかった。

当時その知識がなかったので換気口を設けたが、床下換気口の部分で基礎コンクリートの上部鉄筋(φ13の主筋)が切断されることになり強度的に不利となる。

- 床下全面に厚さ7cmの防湿コンクリートを施工し、地面からの湿気を遮断。

しかし本によっては地面からの湿気を遮断するには「防湿シートまたは厚さ7cmのコンクリート」としているものと、「コンクリート自体が水分を吸ったり出したりするため、防湿シートが必要」と書いているものがあり、マチマチ・・・

でもただの地面よりコンクリートを敷いた方が断然、床下の乾燥には良さそう。

- 床下の空間を比較的高く取った。 防湿コンクリートから床仕上げ面までの高さは70cmあり、床下にもぐって点検するためのクリアランス(土間コンから大引き下端まで)は52cmあり十分。

- 断熱空間外である床下に設置される大引き、土台には、キシラデコールをたーっぷりと塗っておきました。

換気が良くて乾燥していることもあり、まず腐ることはない・・・と思います。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。