DIY 引き戸の作り方 自作ノウハウ総まとめ レールの種類や敷居・鴨居・建具本体の作り方

このページではDIYで引き戸を作るためのノウハウについて解説します。

引き戸レールの種類や取付け方、戸車の埋込み方、建具本体の作り方、鴨居の溝や寸法の考え方など、引き戸をうまく作るには知っておくべきことがたくさんあるので、ちょっと長いページになってしまいました。

(^^ゞ

なお、このページにある画像・動画のすべては(商品画像以外)、私が実際に制作したものです。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

引き戸の種類

まずは、引き戸についての基本的な事柄をおさらいしてみましょう。

一口に引き戸といっても大きく分けて次の3種類があります。 他にも3枚引き戸とかいろいろあるけど、代表的なのはこれらになります。

片引き戸(かたひきど)

建具は1枚だけで、片方にだけ動くタイプ。 当然、開口部は建具(=戸)1枚分以下しか取れない。 設置するには建具の約2倍の幅が必要。

両引き戸(りょうひきど)

2枚の建具が1本のレールの上を動くタイプ。 全部開くと建具2枚分の大きな開口部が取れるが、これを設置するには建具約4枚分の幅が必要になる。

引き違い戸(ひきちがいど)

2枚の建具がそれぞれの2本のレールの上を動くタイプ。 設置するには建具2枚分の幅があれば足りるが、通常の開口部は建具1枚分程度の幅。しかし、いざ大きなものを搬入したい場合は、建具自体をレールから外せば2枚分の大きな開口部が取れる。

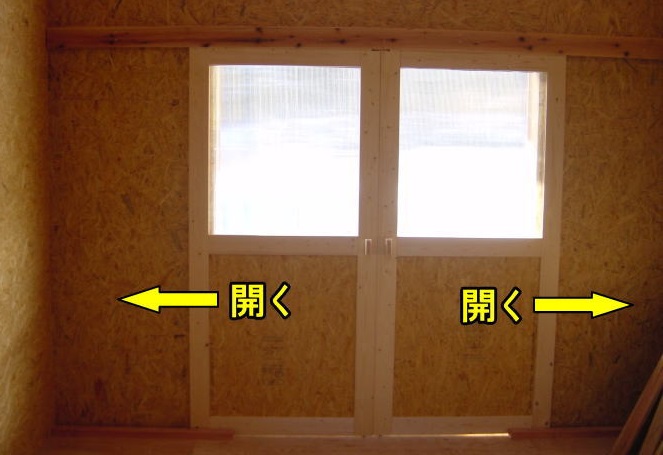

引き違い戸を作るときの原則的な事柄

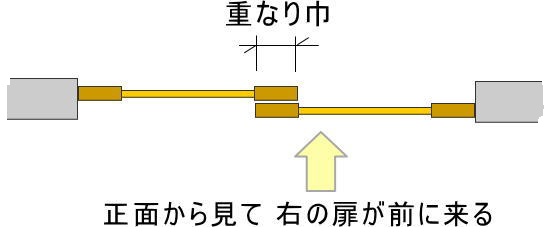

2枚の扉を引き違いにする場合は、正面から見て右側が手前のレールを走るようにするのが一般的。

引き違い戸の左右の扉は、縦枠1枚分くらい重なっているのが一般的。

見た目の問題もあるけど、鍵を付ける場合でも縦枠の重なり部分に設けるので、この程度の重なりが欲しいところです。

引き戸レールの種類と作り方

引き戸を作る際の重要な要素がレールですね。

作りたい場所にすでに既存の建具枠があるのか、あるいは枠もろとも一から作るのか、敷居の上を滑らせる方式にするのか戸車にするのか、状況によって千差万別なので、最も条件に合った方法を選びたいところです。

既存の敷居がある場合

市販の便利グッズを使えば、古い家の木の敷居に面倒な加工を施すことなく、工具不要で誰でも簡単に状況を改善することが出来ます。

ほとんどの敷居の溝は7分(=21mm)または6分(=18mm)なので、この巾に合わせて商品が市販されています。

すでにある建具の滑りを良くしたい ⇒ 敷居スベリを使おう

敷居の溝の底に貼り付けるテープです。

これを貼るだけで、障子や襖のすべりが良くなるという商品。

巾が21mmなので丁度納まるサイズ。 厚さは1mm以下なので、溝が埋まることもありません。

建具を戸車付きに替えて使いたい ⇒ 敷居レールを使おう

すでにある敷居を取り外したり加工することはしないが、建具(戸)本体を戸車付きのものに替えたい場合は、敷居の溝に敷居レールをはめ込むのが簡単で良いでしょう。

溝巾21mmにピッタリはまるサイズのものが多数市販されています。

溝にはめ込むだけで使えるものや、粘着テープ付きのものがあります。

Vレール用の戸車(V型、YV,YU)に合うようになってるものがほとんど。

敷居レールの種類と形状のことについては、こちらのページが参考になります。

⇒ 三山金属 敷居レールシリーズ

敷居のないところに新たに引き戸を作る場合

家や小屋をセルフビルドするとか、リフォームを自分でやる場合には、こういう場面がよく出てきますね。

甲丸レールを使う方法

一定間隔に釘穴があるので、釘で固定します

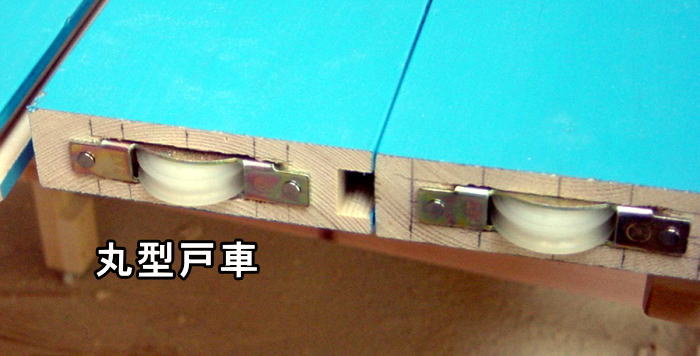

甲丸レールには丸型戸車を使用

昔からある引き戸レールといえば甲丸レール。

現代では、少なくとも室内ではあまり見かけなくなりましたが、物置小屋の出入り口などでは最も多く用いられているスタイルではないでしょうか。

価格的には一番安上がりになると思います。(^^)

一定間隔に釘穴があるので、レール釘を打って固定します。

材質は、鉄、アルミ、真鍮などがあるので、環境条件に合わせて選びましょう。 金切り鋸で切断出来ます。

甲丸レールに合わせる戸車は「丸型」になります。

Vレールを使う方法

Vレールは床面に埋め込んで使うものなので、完全なバリアフリーの床にするならVレールを使うのが良いでしょう。

ただし、当然ながら床面にVレールを埋め込むための溝を掘る必要があります。

すでに完成している床にVレール用の溝を掘るのは、中央部は可能だけど、両端部は枠材や柱が邪魔で丸鋸が使えず鑿などを使う必要があるため、正確に加工するのは難易度が高いです。

ただし、新たに床を作りながらであれば、比較的簡単にVレールを埋め込むことが出来ますよ。

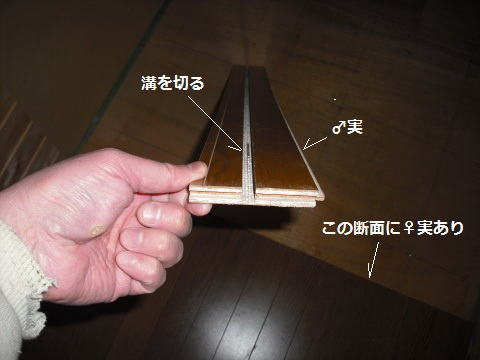

これから敷き込むフロア材に、Vレール用の溝を掘った状態がこちら。 巾9mm、深さ9mmのVレールを埋め込むために、厚さ12mmのフロア材にその寸法で溝を掘りました。

丸鋸と鑿を使ってもいいし、テーブルソー(丸鋸盤)があると楽です。

フロア材を接着剤で床に貼り付け、Vレールをはめて押し込んでいるところです。

Vレールは埋め込まれた側面に逆目のギザギザがあるため、一旦押し込むと、浮いてはきません。

あとは建具にV型かU型の戸車を付ければ、滑らかに開閉します。(^^)v

Vレールの寸法は、巾が9mmか12mm、深さは6mm、9mm、12mmが一般的。

ツバ無しタイプと、ツバ付きタイプがあり、ツバ無しだと床面が完全にフラットで、段差が全くできません。

ツバ付き(耳付き)だと、ツバの部分が若干盛り上がるものの、戸車の脱輪防止効果が高く、建具と床面の隙間も小さくできるメリットがあります。

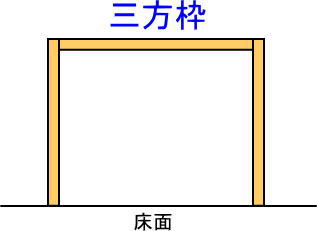

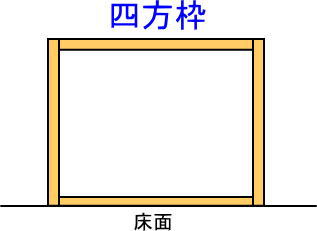

三方枠 と 四方枠

窓やドア、引き戸などの開口部の縁に施される部材を枠と呼びます。

枠が左右と上にあるのが三方枠、これに加えて床面にもあるのが四方枠。

三方枠なら床はフラットに出来ますが、Vレールを後から仕込むには床面に掘り込みを入れるという難しい加工が伴います。

もしも床面に段差があっても良いという状況なら、四方枠にしてしまえば、床面に取付ける枠材にVレールの溝加工をしてから取付ければ良いので、簡単な作業になるわけです。

ウイングレールを使う方法

今ある床の上に、ビスで固定するだけで引き戸レールが出来てしまうのがウイングレール。

床に掘り込みなどする必要がないので、新築時はもちろん、リフォームでも便利に使えます。

床の上に若干の「盛り上がり」はできるものの、高さはせいぜい3mm程度だし滑らかな形状なので、ほとんどバリアフリーと言って差し支えないでしょう。

レール1列用はもちろん、2列用、3列用といろいろ市販されています。 V型やU型の戸車に合い、脱輪防止効果の高い形状のものが主流のようです。

後付けの敷居レールを使う方法

戸車を使うのではなく、障子や襖のように建具を滑らせて使いたい場合、且つ、既存の敷居がない場合には、後付けの敷居レールというものもありますよ。

床面にビス留めだけで取付けでき、溝の巾も一般的な敷居に合わせてあります。

高さも5mm程度なので、ほぼバリアフリーに近いですね。

木製の敷居を簡単に自作する方法

木製の敷居を自作するのは難しそうに思えますが、それは溝の「掘り込み」があるからですよね。

でも、掘り込むのはなく、出っ張り部分を「付け足す」ことにすれば、難易度はかなり低くなります。

上の画像はわが家の押し入れを自作したときのものですが、板の上に小角材を4本打ち付けて、3枚引き戸の敷居にしています。

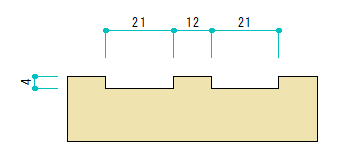

昔からある敷居は、溝の深さが4mmほどとかなり浅いもので、一般的な寸法はこんな感じですが・・↓↓

(注) 溝巾が18mmだったり間の山が9mmだったりすることもある。

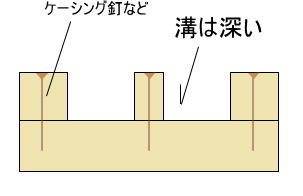

「付け足し」タイプの場合は、何の変哲もない平らな板の上に小角材を打ち付けるだけなので加工は簡単。

ケーシング釘などの細い釘を用いると良いでしょう。

溝の深さは深くなります。 なにしろ4mm厚さの板を用意するのは一般的に難しいですからね。

しかし溝が深いということは、建具に戸車をつけても戸車を見えなくすることが出来るわけで、それなりにメリットもあるんです。

このタイプの敷居に対する戸車は、外周が平らな「平型」を使います。

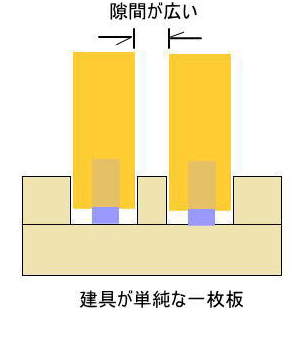

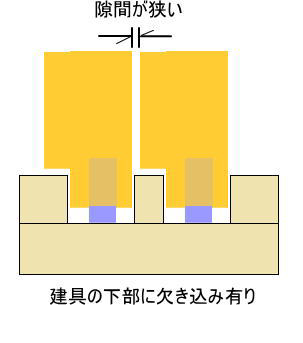

この敷居の場合は、単純な一枚板の建具だと建具どおしの隙間が広くなっちゃうので、隙間を狭くしたければ建具の下部に欠き込みを入れる必要がありますが・・・

建具を浮かして使いたい場合 ⇒ 吊り引戸

建具を床面から浮かせたような状態で動かしたい場合は、吊り引戸用の金具を用いることになります。

吊り引戸用の金具はやや価格の高いものが多いですが、床面は何も加工しなくて済み完全フラットな状態となるので、部屋の使い勝手を考えるとメリットが大きいかもしれませんね。

レールや滑車が外から見えるタイプ

建具上方にレールを固定し、滑車が付いた吊り金具で建具を吊り下げ、レール上を滑らかに移動するというタイプ。

レールや滑車が外から丸見えなのですが、それが逆にインテリアとしてカッコイイ!

直付け上部吊り戸車

前項のタイプとは正反対に、レールが目立たず金具も見えず、スッキリ納まるタイプ。

レールは上の枠に直にビス留めし、レールの中で上部吊り車が移動します。

良いことづくめだけど、価格もそれなりにします。(^_^;

鴨居の作り方

建具の上部のレールとなる鴨居(かもい)は、敷居をひっくり返した形をしていますが、敷居との違いは、

1,敷居より溝は深い

→ 建具を入れる際、一旦鴨居の溝に差込んでから落とすため、溝は深くなければならない。

2、敷居と違い、溝の底を滑らすことはない

→ 溝の底の滑りを良くするための加工は必要はない。

ということだけなので・・・

小角材打ち付け方式

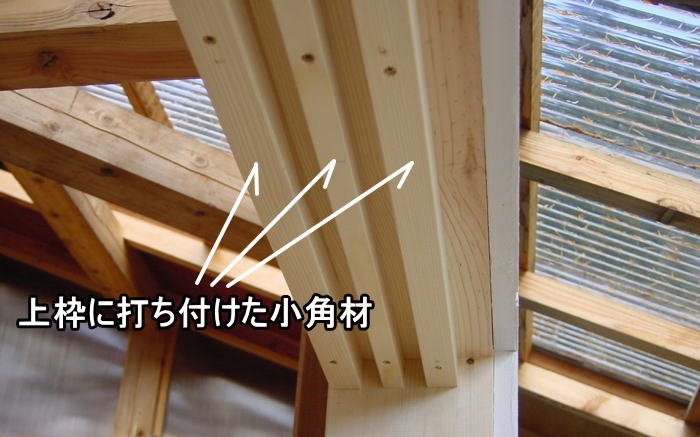

DIYで鴨居を作るには、木製敷居を自作するときと同様、平らな板(=上枠)に小角材を必要本数打ち付ける方法が一番簡単で良いと思います。

これは、うちの小屋の出入り口引き違い戸に設けた鴨居です。 上枠に小角材を3本打ち付けているだけ。

ひとつだけ注意すべきは、完全に等間隔に平行に・・・ということなので、溝の巾に合わせた木片の現物をはさんで固定していけば良いです。

これは作ってから15年経過した現在の様子なので、大分薄汚れていますが、(^^ゞ

2枚の建具の上部と鴨居は、こんなふうに納まっています。

溝掘り方式

もちろん、溝を掘る道具があるなど条件が揃えば、溝掘り方式で鴨居を作るのも良いですね。

ちなみに木材にこのような溝を掘るには、

1、テーブルソー(丸鋸盤)を使う。 溝切りカッターを装着すればなお楽にきれいに出来る。

2,丸鋸に平行ガイドをつけて何本か切り込みを入れ、鑿でさらう。

3、トリマーやルーターで溝切りをする。 事前に前記ように丸鋸で何本か切り込みを入れておくと効率が良い。

・・・といった方法がありますが、いずれにしても細い材料のまま加工するのは危険度が高いので、ある程度大きな(巾の広い)材料のまま溝を加工し、その後、必要な部分をカットするやり方を、安全作業の点からもお勧めします。

戸車の取付け方

埋込み穴の堀り方

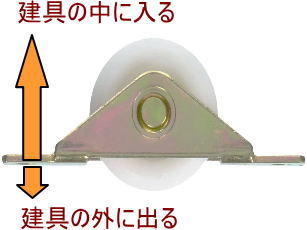

戸車は、建具の部材を掘り込んで、その中に埋め込むようにするんですが・・・

上の画像のように、金属のベースを境にして面積の広い方を埋め込むようにするので、けっこう深く掘り込む必要があります。

掘る道具の組み合わせは3種類ほど考えられますが・・・

1,鑿(のみ)だけで掘る

やってやれないことはないけど、相当な時間がかかるし技術も必要。 しかも怪我のリスクも大きい。

2,鑿と電気ドリルで掘る

ます電気ドリルで大雑把に穴をあけ、残りの部分を鑿で掘る方法。 効率も良いし、これが最もスタンダードだと思います。

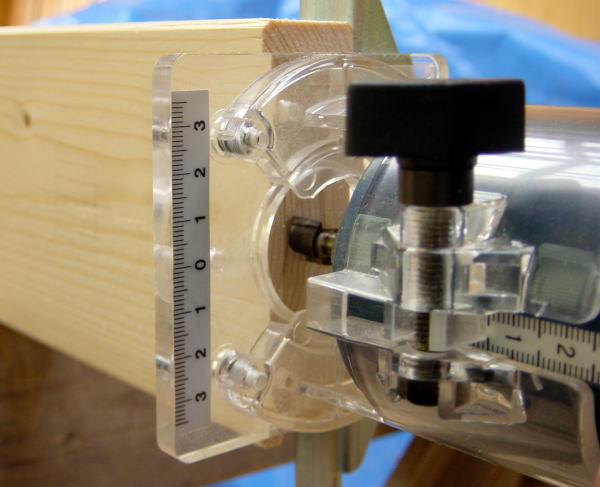

3,鑿と電気ドリルとトリマーで掘る

戸車のベース部分(金属製の両端部。釘打ち穴のある部分)も埋め込みたい場合は、その部分をトリマーで掘るのがお勧め。 楽だし、掘り込みの深さを正確に一定にできるメリットがあります。

戸車のベース部分は、必ずしも建具の中に埋めなくても良いけど、埋めた方がその分だけ床と建具の隙間を小さくできます。

戸車の取付け例 (鑿・ドリル・トリマー使用)

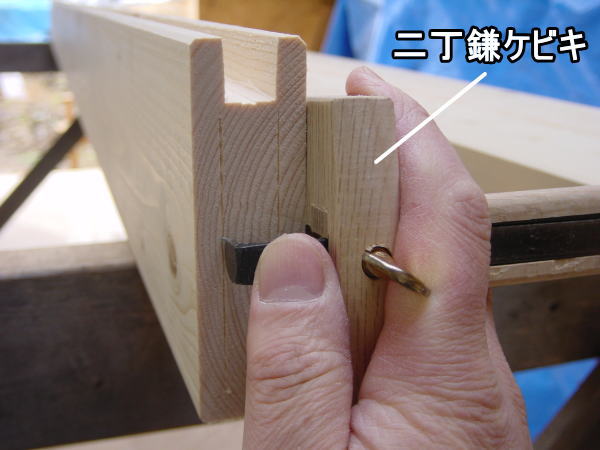

まずは部材へ掘り込みラインののケガキ。 この例ではかまち組み建具の縦枠の下部に、二丁鎌ケビキを使って平行線を引いています。

まあ正確に墨付けできさえすれば、別にケビキを使わなくても、スケールストッパーでも何でもいいですが・・・

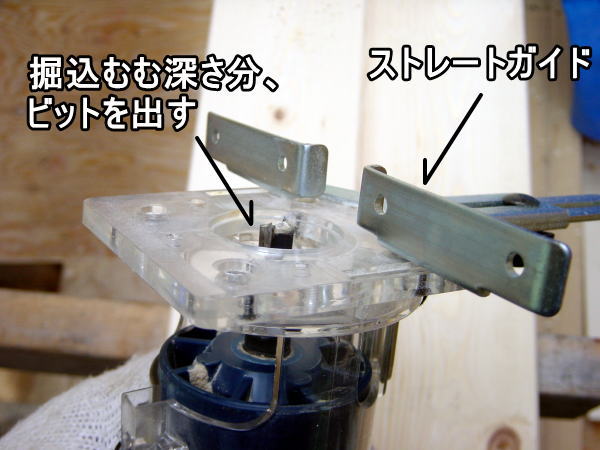

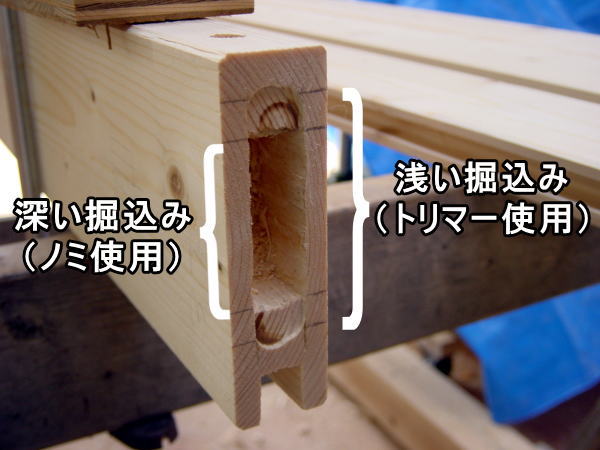

まずは金属製のベース部分の浅い掘り込み。

この部分は鑿で掘ってもいいんだけど、トリマーがあるならトリマーを使う方が断然簡単で正確。

一枚の建具には左右2箇所戸車を埋め込むわけだけど、ベース部分の掘り込みを鑿で掘った場合、左右の掘り込み深さが少しでも違うと、レールに建具を乗せたとき水平ではなくなってしまいますね。

そうなると、戸を閉めても柱との間に隙間が出来てしまい、引き戸作りは失敗!

戸車の車輪部分の掘り込みは割と大雑把で問題ないけど、ベース部分の浅い掘り込みは正確さが求められるので、トリマーの使用をお勧めします。

掘っている時にトリマーが暴れないよう、ストレートガイドをつけましょう。

ビットは普通のストレートビットでOK。 掘込む深さの分だけビットを出して掘込みます。

車輪の部分が入るところは深く掘らなきゃないので、まずは電気ドリルで大雑把に穴をあけ・・・

鑿で仕上げます。

巾広の鑿で側面をカットし・・・

巾の狭い鑿で底まで堀り上げます。

これで掘り込みは完了!

中央部が深く、両端部に浅い掘り込みがあります。

戸車を入れてみます。 抵抗なく回転するか確認し、もし摩擦があるようならどこか掘り込み不足なので修正します。

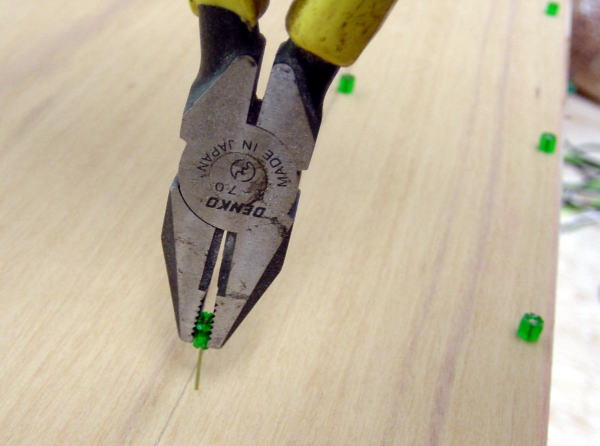

付属の釘で固定するんですが、釘打ち穴が、トリマーで掘った浅い部分に来るようにするわけです。

これは別の画像ですが・・・

戸車と引き戸レールの平行具合がズレていると、スムーズに動きませんよね。

特に甲丸レールの上を動く丸型戸車なんかは、戸車がきちんと平行に付いているかは重要。

建具枠の下部に中心線を打っておき、戸車を固定する際に正確に中心線上になるよう調整すると良いです。

上の画像は、釘打ちの際にマイナスドライバーを使って戸車を中心線に合わせているところです。

建具(戸)の本体の作り方

構造的に大きく分けて3種類ありますが、それぞれのメリット・デメリットは以下のとおり。

かまち組み

小屋の入口に用いた引き戸 制作中の画像

外周を比較的厚みのある枠材で囲み、枠材の中に「鏡板」と呼ばれるやや薄い部材をはめ込む構造。

枠材と鏡板は接着せず、お互いが湿度変化で自由に伸縮できるので、無垢材で作っても歪みが出にくいです。

デザイン的には一番「かっこ良く」できる方法だと思うけど、作るための手間も技術もそれなりに必要です。

フラッシュ構造

小屋に用いた建具制作中の画像

野縁などの3cm前後の角材で骨組みを作り、薄い合板(いわゆるベニヤ板)で挟む構造。

骨組みの段階できちんと出来ていれば、ほとんど反りや歪みのない建具ができます。

中に断熱材を入れることもできるけど基本的に中空なので、軽い建具になるのもメリットですね。

一枚板

わが家の押し入れの3枚引き戸

建具全体が一枚で出来ている構造。

とはいえ無垢材の一枚板ではなく、合板です。

建具は「反り」や「歪み」があっては困るので、合板ならばその点、比較的安心できます。

作るのは一番簡単といって良いでしょう。 その分、デザイン的には面白くもなんともありませんが・・・(^_^;

上の画像はわが家の自作の押入れなんですが、3枚引き戸はランバーコア合板に白い壁紙(クロス)を貼っただけのものです。

かまち組み建具の作り方

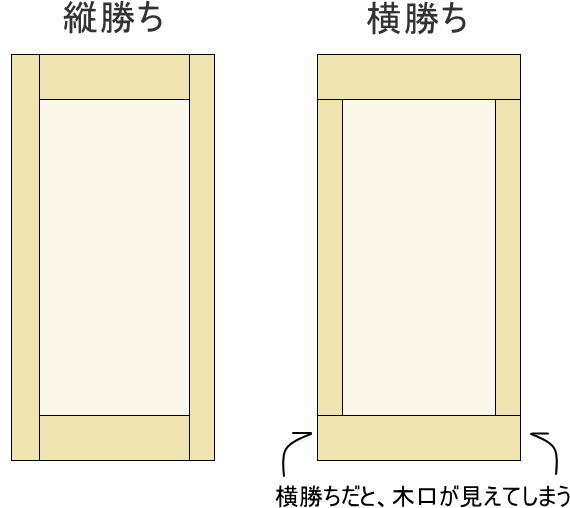

基本は縦勝ち

縦枠で横枠をはさむ構造が「縦勝ち」、横枠で縦枠をはさむのが「横勝ち」なんですが、かまち組で建具を作るなら一般的には縦勝ちです。

見た目のスッキリ感や構造的な安定感のほか、引き戸の場合、横勝ちにしてしまうと横枠の木口・・・つまり木の切断面が見えてしまって、かっこ悪いですね。

あと、縦枠と横枠は同じ巾でもいいんだけど、全体が縦長の長方形の場合は、横枠を縦枠より巾広にするとかっこ良く見えます。

また、その方が縦枠と横枠の接合面が長くなるので、構造的に強くて歪みが出にくいメリットもあるんです。

材料の選び方

枠材が反れてしまうと建具全体が捻れることになるので、鴨居の溝と摩擦がおきて開閉が重くなったり、甚だしい場合は左右の引き戸がぶつかったりすることになりかねません。

枠材は出来るだけ反りの無い、反りにくい材料を使いたいです。

なので、よく言われるのは板目材ではなく柾目材を使うということなんですが、材木店とのやりとりに慣れた本職さんでもない限り、素人のDIYでは分かっていても柾目材だけを揃えるのは難しいですよね。

現実的にはホームセンターでじっくり吟味して、反りの無い、出来るだけ柾目に近い材料を選ぶことになるかと思いますが、一番確実なのは無垢材ではなく集成材を使うことです。

集成材は木のクセを相殺するように造られているので、将来にわたって反り・捻れが起きにくくなっていますから。

制作の基本的な流れ

1,枠材に溝を掘る

鏡板は枠材の中にはめ込むので、そのための溝を枠材に掘り込みします。

2,戸車を取付ける

戸車が付く場合は、枠材を組む前の段階で、戸車部分の掘り込み加工をしておくと良いです。

3,枠材を組んでいく

この建具の場合は中段にも横枠があるので、まずは「E」の字型に組んで・・・

4,鏡板を入れる

この建具の場合は、鏡板として下段は複数枚の羽目板、上段にはペイントした合板を入れています。

枠材と鏡板は接着しません。 木は内部の方向(=軸方向、放射方向、接線方向) によって収縮度合いが大きく違うため、繊維方向が直交している部材を接着してしまうと割れや歪みの原因になります。

建具を長期間安定させるために、枠材と鏡板は接着せず、溝の中で木が自由に動けるようにします。

5,枠材をすべて組んで完成

引き手がある場合は、最後に引き手を取付けます。

枠材への溝の堀り方

持っている工具によって様々な方法があると思いますが、私の場合は今現在はテーブルソーと溝切りカッターを使うのが一番効率良くきれいに出来るので、この方法を愛用しています。

テーブルソーを持っていなかった頃は丸鋸と鑿とトリマーを使っていました。 これがDIYとしては最も一般的ではないしょうか。 以下はその方法です。

1,丸鋸で数本切り込みを入れる

材料がぐらつかないよう、クランプでしっかり固定しましょう。

2,鑿で欠き取る

3,トリマーで底を仕上げる

溝巾と同じ径のビットでなくとも、少し狭いビットで往復すると良いです。

(かまち組み引き戸を組み立てる)

↓↓↓

枠材の接合方法

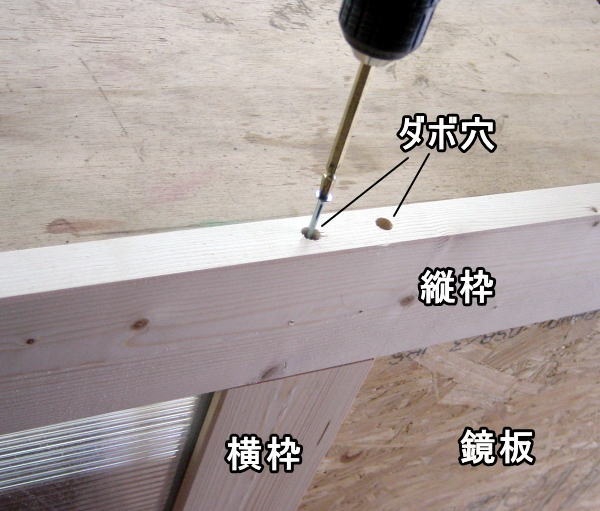

縦枠と横枠を接合するには、「ほぞ組み」という高級な方法もあるけど、それなりの工具や技術と手間もかかるので、DIYでやるなら手軽にできる以下の2つの方法がお勧め。1,ダボ穴あけ&ビス留め

最もポピュラーな方法だと思います。

難点は2つ。

一つ目は、縦枠の接合部分にも溝が掘ってある場合、横枠の接合面に凸型の加工を施す必要があること。

二つ目は、縦枠材は10cm以上になることもあるため、長いビスが必要だし、打ったビスが正確に垂直に入っていかないと先端が横枠の側面に飛び出すという大失敗になりかねないこと。(>_<)

ビスが縦枠材を通過する距離をできるだけ短くするためには、深いダボ穴を開けておくのが有効ですが、ダボ穴自体を垂直に開けるには、やっぱり何か道具が欲しいところ。

私の場合、こういうときはドリルガイドを使います。

穴の深さも、ストッパーが付いているので一定にできるし、いろんな状況で使えて便利。

上の画像は電気ドリル用ですが、最近はインパクトドライバーを使用できるガイドも市販されています。

電気ドリルを持っていなくてもOK。

また、深いダボ穴の底までビスを打ち込むためには、ロングビットも必要になりますね。

2,ビスケットジョイント

人が出入りするための建具ではなく、収納家具などに使う比較的小さめの引き戸作りなら、ビスケットジョイントは速い・正確・きれい・・・の三拍子揃ったお勧めの方法ですよ。(^^)v

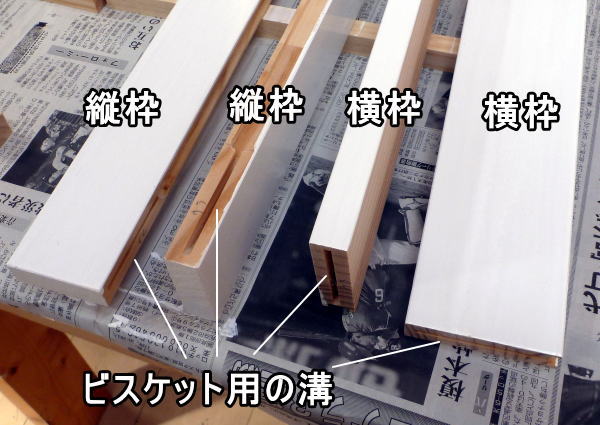

縦枠両端部の内側側面と、横枠の木口に、ジョイントカッターでビスケット溝を掘ります。

溝に接着剤を入れてビスケットを挿入

鏡板を入れて・・・

横枠の木口の溝にビスケットを合わせ、クランプで圧締。

この方法だとダボ穴も要らず、外見もスッキリ納まるし、強度的にもかなりのものです。

ただし、ビスケットのサイズからいくと横枠の巾は最低6cm以上必要で、それ以下だとこの方法は使えません。

建具本体の寸法の決め方(一例)

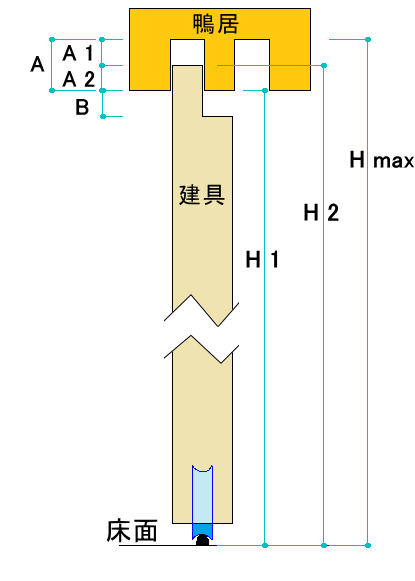

引き戸を取付けるには、建具を一旦少し持ち上げて鴨居の溝に入れ、そこから戸車をレールの真上に落とすという手順を踏みますよね。

そのため、建具本体の高さ関係の寸法は、

少し上に持ち上げてから落とす という手順を加味して決める必要があり、具体的にはこのように考えます。(一例です)

- A1 : 建具上端から、鴨居の溝最深部までの距離

- A2 : 建具上端から、鴨居の下端までの距離

- A : A1とA2の合計 = 鴨居の溝の深さ

- B : 建具上部の欠き込み位置から、鴨居の下端までの距離

- H1 : 床面から鴨居の下端までの高さ

- H2 : 床面から建具上端までの高さ

- Hmax : 床面から鴨居の溝最深部までの高さ

・・・となっています。

各部の寸法の求める際の絶対条件として、

- 建具を取付けるときに上に持ち上げる必要高さよりも、A1は大きくなければならない。

- BはA1と同じか、大きくなければならない。 A1 ≦ B

- A2は建具が鴨居から外れない程度の寸法が必要。 ( 一般には少なくとも10ミリ以上 )

なので、上記条件1~3により、鴨居の溝の深さ 「A」 を決める。

床面から建具上端までの高さ 「H2」 は、 Hmax-A1 または、H1+A2 で求める。

建具上部の欠き込み高さは、 A2+B となる。

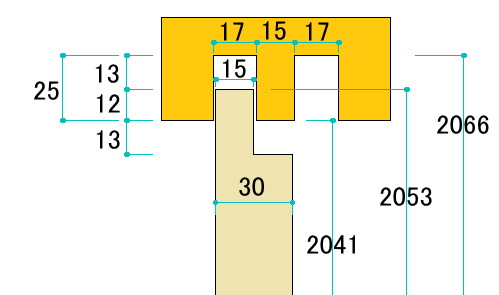

こういう計算で実際に作った引き戸の寸法例がこちらです。↓↓

鴨居の溝の深さは25ミリ。 建具が12ミリほど溝に入っていて、上に13ミリ余裕があります。

建具上部の欠き込み高さは25ミリ ・・・ つまり鴨居の溝深さと同じですね。

建具の厚さは30ミリで、上端は15ミリ。 鴨居の溝は17ミリなので2ミリの余裕があります。

2枚の建具の隙間は計算上2ミリ程度になり、丁度良い感じになっています。

失敗しない作り方・手順

最初から建具本体を全部作ってしまってから取付けるという方法でも全然OKなんですが・・・

引き戸作りはビミョーな寸法の誤差でも問題が起きたりするので、特に初めて作る場合などは、以下のような、失敗しても損害が少なくなる慎重作戦をお勧めします。

1,本体かまち枠の縦枠は余分な長さを付けた状態で戸車の掘り込みをし、戸車を取付ける。

( もし掘り込みに失敗しても、その部分をカットして再度掘り込むことができる。)

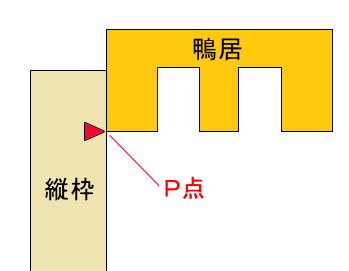

2,縦枠のうち1本を代表としてレールに乗せ、上部を鴨居に横から当て、下記のP点をマーキング

3,高さ関係の寸法を決め、縦枠上部をカットし、欠き込みも行う。

( 前項で説明した高さ関係の寸法 A1、A2、B などの寸法を決め、カット線を墨付けする。 失敗しないためには縦枠を実際に鴨居に当てる「現物合わせ」が一番!)

縦枠上部を欠き込む方法はいろいろあるけど、以下のやり方が一般的。

縦枠の材料に・・・

丸鋸で細かく切り込みを入れ・・・

金槌で叩くと簡単に取れます。

残ったわずかな凸凹を鑿でさらい・・・

欠き込みの完成

4,鴨居に差込んでみて問題ないようなら、残り3本の縦枠上部を同様に加工する。

5,上部に来る横枠の、鴨居に差込む部分の欠き込みを行う。

( 縦枠上部の欠き込み寸法に合わせる 。 横枠の欠き込みは丸鋸のみで可能。)

6,縦枠と横枠を、鏡板を入れない状態で仮組みし、取付けてみる。

問題なく動き、隙間も出ないなら成功。次の段階に進む。 問題があるならこの段階で修正する。

問題とは、左右の柱との間に隙間が出来たり(=建具が水平垂直に出来ていないなど)、左右の引き戸がぶつかる場合など。

7,残りの工程を完成させる。

各パーツを塗装し、鏡板を入れ、縦枠と横枠を接合し、引き手を取付ける。

フラッシュ構造建具の作り方

野縁などの3cm前後の角材で骨組みを作り、薄い合板(いわゆるベニヤ板)で挟む構造なので、まずは角材で枠を造ります。

↑ これは窓付きなので少し複雑だが、普通はもっと単純でOK

枠の組み立ては、ビスを打っても良いし、工具があるなら真上から大きめのステップルを打つだけでもOK。

枠材は全面的に表面板(ベニヤ板)と接着させるので、枠どおしの接合はその程度でも大丈夫。

中は中空でも良いし、断熱や遮音を少しでも良くしたい場合はスタイロフォームなどの断熱材を入れると良いでしょう。

枠材に全面的に接着剤を塗って、表面板を貼り付けます。

表面板を枠材と圧着させるには?

量産家具の工場ではプレス機を使って圧着させるんですが、個人のDIYではもちろんそんな機械がないので、DIYで出来る圧着方法としては次の2種類がお勧め。

1,仮釘を使う方法

カリクギ(仮釘)というのは、その名の通り仮の釘という意味で、釘は打つけれど役目が終われば抜いてしまうものです。

ご覧のとおり釘の中間に樹脂製の膨らみがあり、釘を打ち込むとこの膨らみで圧着してくれます。

接着剤が硬化した後、ペンチなどで引き抜きます。

釘自体はとても細いので、釘を打った跡はほとんど目立ちません。

2,重しを乗せて圧着する方法

なるべく全面的に荷重がかかるように、たくさんの木材やらを並べた上から、ブロックなどの重いものを乗せて放置します。

難しいことは何もないんですが、重しに使う材料を十分に持っていないと出来ないのが難点。

仕上げに表面板の端部を枠材と一致させる方法

枠材の上からプリントベニヤなどの表面板を貼る際、枠材の形状寸法に寸分違わず表面板をカットして貼り付けることは至難の業。

そこで、表面板自体は少し大きめに余裕を持って貼り付け、接着剤が硬化した後で、余分な 「出っ張り」 を削り落とすのが一般的な方法です。

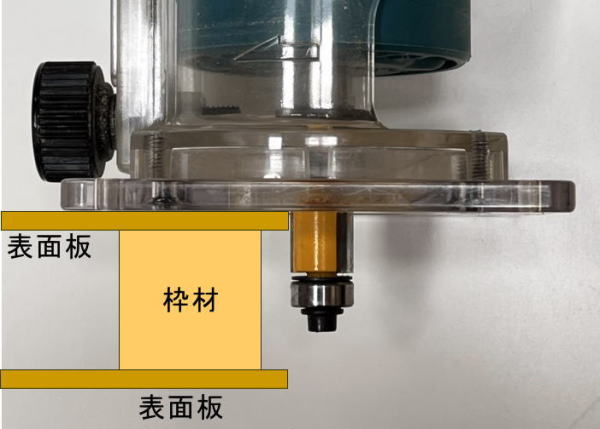

それは、トリマーに目地払いビットを付けて行います。

※ 目地払いビット、または「フラッシュトリムビット」

目地払いビットは先端にコロ(=ベアリング)が付いているビットで、これがガイドの役割を果たすわけです。

コロの外径と刃の外径が同じなので・・・

表面板の出っ張りがある状態でトリマーを当てると

出っ張りの部分だけがきれいに削り取られ、表面板の端部と枠材の端部が正確に一致します。

コロが枠材に当たってガイドになっているため、削りすぎるということはありません。

一枚板建具の作り方

引き戸は反ったり捻れたりしたらマズイので、一枚板で作るなら合板で、サイズが小さいなら合板か集成材でといったところでしょう。

無垢材を板矧ぎして引き戸を作るのはやめておいたほうがいいです。

合板類の中でもランバーコア合板は、芯材としてファルカタなどの軽い材料を使っているので適しています。

表面はそのままでは無粋なので、塗装するかクロス(壁紙)を貼ることになるでしょう。

参考ページ ⇒ 壁紙の貼り方

断面はさらに無粋なので、厚さに合ったロールテープが市販されているのでこれを貼るといいです。

厚さは「かまち組み」や「フラッシュ」に比べて薄くなるので、掘り込んで戸車を埋めるのは難しいです。

レールの上をそのまま滑らせる構造になるでしょう。

サイズの小さな引き戸なら、厚さ12mmの合板を使うこともよくあるわけですが、12mmに特化した上下のレールも市販されているので、これを使うのが簡単・便利で良いかと思います。

引き手(取っ手)を付ける

引き手(取っ手)は、建具の外側に出っ張るタイプで自作しても良いし、出っ張るのが嫌なら、手指が入る深さ・大きさで掘り込む方法も良いですね。 以下のものは私の自作例です。↓↓

広葉樹のタモの板から切り出して作った、自作押入れ引き戸の取っ手です。 裏側からビスで固定しています。

こちらは自作網戸に施した、掘り込みで作った引き手。 こういうのは、ドリルとトリマーを使って掘り込みます。

気に入ったデザインの市販品を購入しても良いでしょう。 多種多様な引き手が販売されています。

以上、引き戸の作り方のアレコレでした。 長~いページを最後まで読んでくれてありがとうございます。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。