室内ドアの取り付け

セルフビルドのわが家の室内建具8枚あり、ドアが7枚と引き戸が1枚です。

そのうちドアと引き戸各1枚は自作ですが、その他のドア6枚は市販のものを購入して取り付けました。

本当は、無垢の木材を使ってすべての建具を自作してみたかったのですが、時間的制約があって市販の既製品を多く用いています。

このページでは市販(既製品)のドアの取付け手順などについて書いています。

ドアや引き戸の自作方法については、以下のページで詳しく説明していますのでご覧下さい。

さすがに既製品の建具(室内ドア)は、とても施工しやすく出来ていました。 DIYで十分取り付け可能です。

我が家の市販室内ドアは、メーカーがすべてダイケンのものです。

市販の建具はいろいろなデザインがあって迷ってしまいますが、結局、6箇所すべて違うデザインのドアになりました(^^ゞ

猫が自由に行き来できる「ペットドア」も一枚採用しました。

施工のポイントとしては、ドア枠を垂直を保って正確に、ねじれることなく下地の柱などに取り付けることです。

それさえ出来れば、後はたんたんと作業を進めるだけで室内ドアは簡単に取り付けできます。

市販のドアの取付け手順

基本手順

既製品の木製建具(室内ドア)の梱包状態。 設置するところに運んだ様子

このときすでに引越ししていたので、うちの猫が施工の邪魔をするのです(^^ゞ

下げ振りを使って、ドアを取り付ける枠の鉛直を確認。

ドア枠を柱に取り付け。

ドア枠の鉛直を、水平器で確かめながら上下にビスを打ち込んで固定しますが、設計上の枠の内寸法に合わせるため、柱の間にスペーサー(現場発生材のベニヤ板など)を差し込みます。

ここまでが大事なところで、後は簡単でした。

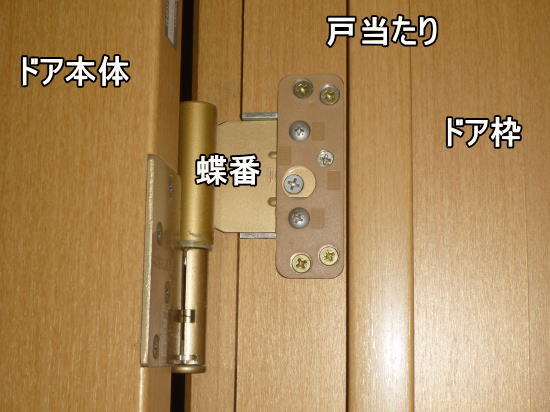

蝶番をドア本体に、上下間違えないように座堀されている箇所に固定します。

さすがに既製品の室内ドアは、ビス位置に最初から穴が開けられていますから、蝶番の位置がずれることはありません。

建てこみの様子

まず、ドア本体の下の蝶番についている突起を、枠の蝶番の穴に差し込みんで、こうなります。

次に、ドア本体の上の蝶番についている心棒を、枠の蝶番の穴に下から差し込みます。

つまりこのドアの重量を支えているのは下の蝶番だけで、上の蝶番は位置を確定しているだけなのです。

ドアの建付けの微調整

『 ドアを取り付けたはいいけれど、閉じたときにどこかが当たる 』・・・とか、

何か不具合があっても、蝶番についているネジを回すことにより、ドアを前後左右に微調整ができるようになってます。

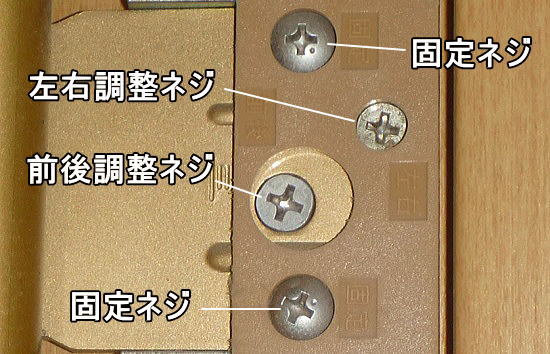

蝶番のドア枠側プレートはご覧のとおりネジがたくさんついていますが、最上部の2本と最下部の2本が下地固定用のネジで、それ以外は全部、ドアの建て付け調整用のネジです。

調整するときはまず固定ネジを緩め、次に、目的に応じて前後調整か、左右調整か、どちらかのネジを回します。

前後調整ネジを右に回すと蝶番のプレートが右に、左に回すと左に動くんです。

蝶番のプレートが左右に動くということは、ドアを閉じたときに正面から見て、ドア本体が前後に移動したことになりますね。

同様に左右調整ネジを回すと、蝶番のプレートが前後に動きます。

⇒ つまりドア本体は左右に動くことになりますね。

蝶番は上下2箇所あるわけですが、上下どちらもこのように調整できるので、かなりの微調整ができることになります。

なので、素人仕事で多少最初の建付け(たてつけ)が悪くても、それなりに水平垂直が保たれる仕組みなんです。

さらにドア本体の高さ(上下)を微調整することもできます。

下の蝶番のカバーを外すと・・・

ネジが仕込まれているので、これを回すとドア本体が上下に移動します。

ドアが上枠にぶつかったり、逆に床を擦ったりするようだと、これで調整して直すことができるのです。

やっぱり市販のドアは値段が高いだけあって、便利に出来てます。(^^)

取っ手とケーシングを取り付けて完成!

ドアの取っ手の材料たち。 金属製のレバーです。

参考ページ ⇒ ドアラッチの交換修理

取っ手を取り付けたところ

壁と室内建具の隙間を埋めるケーシング

ドア枠の巾によって、数種類のタイプがあり、室内建具を発注するときに指定しておきます。

ケーシングや戸当たりは、付属のもの溝に差込み、専用接着剤で固定します。

ドア枠の両側には、最初から溝が掘られていますが、ケーシングはその中をスライドするため、壁の厚さにフレキシブルに対応して、隙間なくピッタリ納まります。 うまく出来てるなぁ~(^^)

ケーシングをつけた後の、内装壁(ホワイトウッド羽目板)とドア枠との様子

室内ドア設置完了しました!

建具の自作について

このページでは市販の既製品ドアの取り付けについて書きましたが、建具(引き戸やドア)の自作について書いたページもあります。(小屋の建具を含みます。)

ご興味のある方は作り方は以下のリンクをクリックしていただけると嬉しいです。

個別の建具ごとの製作ページ

↓↓↓

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。