DIYで引き違い戸(窓・鍵付き)を作る

戸を外せば大きな開口部になる便利な引き戸

施工 2007年

自宅横の小屋(=工房)に作った玄関引き違い戸です。

過去にもDIYで木製引き戸を自作してきましたが、それは同じレールの上を滑って両開きになる、こんなタイプだったのですが、

今回は、限られた開口部枠の中で開閉しなければならないので、2本のレールを使った引き違い戸。つまりこんな感じです。↓↓

引き違い戸のメリット

引き違い戸は、

- 開閉に場所を取らない

- 人の出入りが楽

- いざというとき、扉をはずして大きなものを運び入れることが出来る

・・と、良いことがたくさんあります。

自作するにあたって心配だったのは、

- 精度よく作らないとうまく開閉しない、または隙間が多くなりそう

- 引き違い戸に適した鍵はあるのだろうか?

・・ということでしたが、いざ作ってみると両方とも解決し、うまく(自己満足できるレベルには)出来ました。

(^^)

引き違い戸の鍵

戸の本体を作る前に、まず最初に考えたのが鍵のこと。

シリンダー栓錠

これまで作った両開きの引き戸なら、合わせ目のところに掛金+南京錠をかけておけば問題ないですが、引き違い戸に適した鍵があるのかどうか知りませんでした。

で、探してみたら有った有った、有るじゃないですか~(^^)

これが和気産業さんのシリンダー栓錠というもの。

価格は1800円ほどだったと思います。

これは外側からしか鍵をかけられませんが、私の目的は夜間の戸締りなので、これで十分です。

鍵の取り付け加工

♂側の加工

上記は、♂側のパーツを埋め込む穴と、座堀りをしている画像です。

鍵には♂側のパーツと♀側のパーツがあり、それぞれを引き違い戸の木枠に掘り込みを入れて埋め込みます。

取り付け加工に必要な工具は、ドリルとノミ。

この鍵のシリンダーはφ18.2ですが、私は20ミリのフォスナービットを持っていたので、丁度良い径の穴をあけられました。

画像表側に見える面が、扉どうしの合わせ面になります。

♀側の加工

今度は♀側の加工。

丸穴のプラスチック製受け座を埋め、長円形穴のあいた金属プレートで蓋をするので、やはりドリルとノミで掘り込みします。

加工の最大のポイントは、♂側と♀側の穴位置をピッタリ合わせられるかということ。

そのため、まず戸の本体を作って実際にレールに乗せ、引き違い戸を完全に閉めた状態で♂側の穴からフォスナービットを差し入れ、♀側の木枠表面を少し削る・・・という方法で位置合わせをしました。

大抵のものは、現物合わせが一番うまくいくようです。

完成した鍵

♂側のパーツを取り付けたところです。これは室内側から見た画像

外から見るとこうなります。

引き違い戸の木製枠が6センチ重なるように作ったので、重なり部分の中央、つまり端部から3センチのところに鍵を取り付けました。

鍵をしめるときは、キーをさして押し込み、そのまま横に90度捻るとかかります。

鍵取り付け完了!

建具本体(戸)の製作

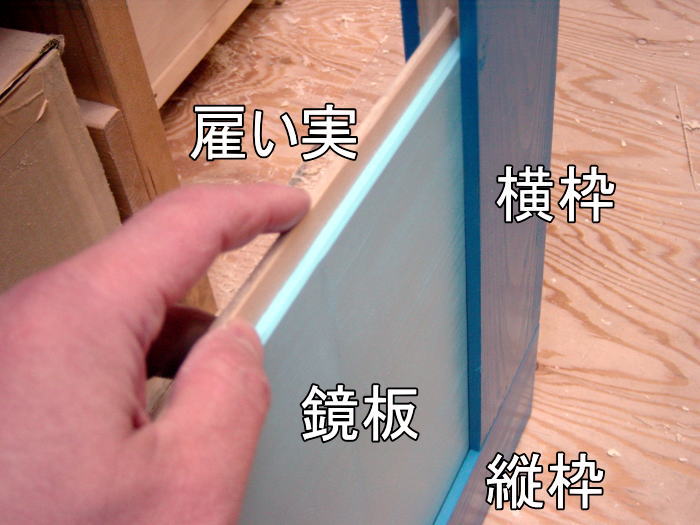

例によって「かまち組み」で、2本の縦枠と3本の横枠で2枚の鏡板を挟み込む構造です。

横枠と縦枠はほぞを作らず、コーススレッドで固定しています。以前作った建具と同じやり方ですね。ワンパターンですけど(^^ゞ

1、かまち枠に溝を掘る

まずは、かまち枠に鏡板がはまる溝を掘ります。

引き違い戸用の鍵が、厚さ33ミリ以下に適用するものだったので、枠材は厚さ30ミリの間柱材を使用しています。

ホームセンターで、出来るだけ反れていないものを厳選して買ってきました。

間柱材は長さ3mなので、縦枠に2.1m使い、残りを横枠に流用します。

溝堀りは、かつてはこんな方法でやっていましたが、現在はテーブルソーがあるので、とても楽です。

カッター刃を装着し、正確に一発で加工できます(^^)

2、建枠の下端に戸車を取り付ける

縦枠の下端に、戸車をつけます。

戸車部分の大半は枠材の中に埋まるので、あらかじめその分を掘り取るわけです。

戸車の装着位置を正確にけがき、ドリルビットの芯がずれないよう、穴の中心に錐を刺してから・・・

ドリルで穴をあけ、残りの部分をノミでさらってきれいにし、戸車が入るスペースを掘っています。

こんな感じで戸車がつきました。

戸車は「丸型戸車」です。 「甲丸レール」の上を走らせるにはこのタイプを使います。

3、窓枠を作る

正方形の窓を付けるのですが、ちょっとお洒落に45度傾けた格好にしたいと思います。

窓の構造も建具本体と同じように、枠の内側に溝を切り、中に窓材(この場合は中空ポリカボードを使用)をはめ込むというものです。 枠と窓材は接着しません。

窓の枠になるパーツを切り出しました。 テーブルソーとバンドソーを使用。

建具の鏡板は、厚さ15ミリのパイン材を使用。

2枚のパイン材の合わせ目に窓をもってくるので、こんな風にチェックしています。

4、組み立て前に塗装する

塗装は、建物本体外壁と同じくアサヒペンの水性塗料スーパーコート

かまち枠と窓枠は青、鏡板は水色にして、コントラストを出してみました(^^ゞ

5、建具を組み立てる

まず、縦枠のサイドにあけたダボ穴から横枠へ長ビスを打って「コの字」にします。

この状態で1枚目の鏡板をはめ込みます。

鏡板は今回、2枚のパイン材を合わせて使うので、それぞれに溝を掘り、接合は雇い実を用いることにしました。

雇い実には厚さ4mmのベニヤ板を用いています。

上の画像は1枚目の鏡板に雇い実を挿入しているところ。

次に窓と2枚目の鏡板をはめ込み、建枠で「蓋」をしてビスで固定。 これで組み立て完了です。

ちなみに、かまち枠(建枠・横枠)と鏡板は接着しません

木材の繊維方向の違いによる伸縮程度が大幅に違うため、かまち組の扉は通常そのようにします。

木が自由に動けるようにするためです。

このため、かまち枠に掘る溝の深さにもある程度余裕を持たせます。

理由についての詳しくはこちらを参考にどうぞ (無垢材テーブルの例ですが・・)

⇒ 木の収縮に対応するために

建具(戸)の取り付け

まずは戸車を走らせるための「甲丸レール」を所定の巾で2本取付けなくてはなりません。

甲丸レールの取付け

レールを敷く場所には、水切りを兼ねてカラートタンを貼ることにしました。

シリコンシーリング剤を下地との接着剤代わりにし、L字型に折り曲げたカラートタンを貼り付けたところです。 断面図としてはこんなイメージ ↓↓

次に、カラートタンの上からレールを2列、レール釘を打って取り付けました。

レールの間隔がビミョー! なんですよね~(^_^;

引き違い戸の2枚の戸が擦らずに、且つ、あまりすき間が空かないような間隔にしなくちゃいけません。

戸車をつけた戸の現物を重ねてみて、現物合わせで寸法を決めるのが良いようでした。

甲丸レールは真鍮釘で固定しています。 打ち込みの最後は釘締めを使って・・・

鴨居の取り付けと、戸の建て込み

上部には2枚の戸の開閉ガイド(=鴨居)として、細い角材を3本平行に打ち付けました。

その位置や高さも、やはり縦枠を実際にレールの上に置いてみて、現物合わせで採寸。

引き違い戸を閉めたとき、両サイドにすき間ができないようにするには、

① 建物本体の床の水平、壁の垂直をしっかり取ること

② 建具の製作(直角)を精度良く作ること

・・が絶対条件なのですが、今回はなんとか満足のいく仕上がりになりました。

ちなみに、自宅の窓は市販の樹脂サッシですが、大きな窓には調整戸車がついています。

ともあれ、やっと完成です(^^)v

カワイイでしょ(笑)

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。