上げ下げ窓の自作 上下にスライドさせて開閉できる窓

これが外側から見た自作の上げ下げ窓です。

材料は、木材を枠にして、中に中空ポリカボード(ツインカーボ)をはめ込みました。

数年後、窓の下に花を飾ったり、ウッドデッキを作ったりして、こういう感じになってます。

ちなみに、ウッドデッキの上に置いた額縁型木製プランターも自作です。

上げ下げ窓とは

上げ下げ窓(あげさげまど)とは、窓ガラスを上下に動かして開閉する窓のことです。

そのため、窓全体は縦長になることがほとんど。

左右に開閉する「引き違い窓」を90度傾けたタイプと連想すれば良いかと思います。

一般に、上げ下げ窓には3種類のタイプがあり、それは・・・

- 上の窓と下の窓の両方が開くタイプ

⇒ 両上げ下げ窓 - 上の窓が固定されていて、下の窓だけを上方に引き上げて開くタイプ

⇒ 片上げ下げ窓 - 上下の窓が連動して動くタイプ

⇒ バランス上げ下げ窓

・・・なんですが、ご想像のとおり最も構造が単純で造りやすいのは、上の窓が固定された「片上げ下げ窓」になります。

今回自作したのは、もちろんこのタイプ。(笑)

室内側から見た自作上げ下げ窓

窓本体を作る

窓の取り付け前は、こんな感じになってました。 透湿防水シートの上から通気胴縁を縦に打ってあります。

開口部は2箇所。 1箇所のサイズは内法寸法が 417×900 です。

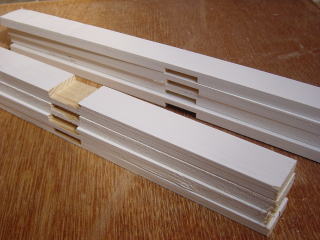

窓2箇所分の材料を切り出したところ。

左から、窓枠の縦枠4枚、横枠4枚、上げ下げ窓本体の枠材16本。 パイン材を使いました。

窓枠の下に使う横枠には、水はけが良くなるように、カンナをかけて傾斜を付けておきます。

「窓ガラス」には、ガラスではなく、軽くて割れないし扱いやすい中空ポリカボードを使いました。

厚さが4.5ミリなので、窓本体枠に5ミリ弱の溝を掘って、中空ポリカボードをはめ込みます。

溝はテーブルソーで掘りましたが、もちろんトリマーでもOK。

普通、建具の枠材は「縦勝ち」、つまり縦枠が横枠を挟み込むカタチになるんですが、今回は窓を上下にスライドさせるための溝を側面に掘り込むため、側面からビスを打つのを避けたいのです。

よって「横勝ち」にして、横枠から縦枠に向けてビスを打ちました。こうすれば、側面に溝をカットするときに、刃物がビスに当たらないので・・・

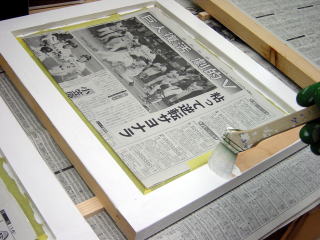

窓の枠材を塗装するため、まずはマスキングテープ貼り。

塗装は白の水性ペイント。つまりペンキ。

耐候性が高いとのことで、やや値段が張るけどアサヒペンのスーパーコートという塗料を塗ってみました。

窓の側面に、テーブルソーで溝切り。

上の窓はFixになるので、溝は不要。 下の窓にだけ溝を切ります。この溝の中に、窓をスライドさせる桟木を入れるわけです。

次に、枠を「田」の字にするための桟木を加工。

これは窓の構造上は意味がないんですが、まあ、カッコ良くするための飾りです(^^ゞ

十字の交差部分は、十字相欠きにしました。

【 参考ページ 】⇒ 木工の継手の種類

さて、この部材をどうやって固定するか?

一番簡単に出来る方法を考えた結果、ツインカーボを挟んで内側の枠から外側の枠に向けてビスを打つことにしました。

でもこれには問題があります。 中空ポリカボードは温度変化の伸縮が大きいので、木材と2点以上で固定されてしまうと、割れる恐れアリ。

そのため、ビスの貫通穴には「遊び」が必要です。

一旦固定した枠材を取り外し。 ビス穴があいているので、ここを拡張します。

ポリカボードに、ビスの太さより一回り大きな径の穴をあけ、再度枠材を固定。

これで十字がついてカッコ良くなったかな?

内側からスリムビスで固定していますが、ビス頭にもペンキを塗ってしまえば、あまり目立たないです。

下の窓には、スライドさせるときの取っ手を取り付けました。

取っ手は、やや固い木材であるタモ材を削り、同じ白ペンキで塗装したもの。

これで上げ下げ窓の本体が完成!

窓枠への固定

窓枠になる4枚の板を組んで、キシラデコールで塗装した後、Fix固定される上の窓を取り付けました。

下の窓のスライドがスムーズに行くよう、窓枠の端から等距離になるように慎重に位置決め。

下の窓を置いてみました。

上の窓は窓枠の内法いっぱいの寸法ですが、下の窓はスライドさせる関係上、幅を2ミリほど短くしています。うまく動くようです。

閉じたときに、上の窓としたの窓が3センチほど重なるようになってます。

下の窓をうまくスライドさせるため、桟木を打ち付ける位置が重要です。 正確に測ります。

ちなみに、測っている定規は「ストッパー付直尺」です。 正確な墨付けには是非ほしい道具。

上の窓だけが付いた状態で、窓枠を開口部に固定しました。

固定は、窓枠から下地に向けてビス(コーススレッド)打ち込みですが、その位置は、下の窓をスライドさせるための桟木で隠れる位置にしてあります。 だからビス頭は見えなくなります。

下の窓の溝に、あらかじめ作っておいた桟木をはめ込んで・・・

(桟木は溝の幅より、ほんのわずか細くしてあります。)

そのまま、窓枠の中に挿入!

桟木を、スリムビスで窓枠に固定。

下の窓をスライドさせてみて、丁度良い位置を確認しながらやります。

これで下の窓もうまく納まりました。 出来上がった上げ下げ窓を、室内から見たところです。

室内は、今後断熱材を入れて内装壁を貼ります。

窓を上にスライドしたときの固定は、ご覧のような普通の丸棒ラッチ(掛け金)にしました。

窓枠に穴をあけておいて、ラッチの丸棒を挿し込みます。

このくらいの小規模な窓だから良しとしよう♪ 小屋だし・・・

窓まわりの処理

窓周りを防水するため、コーキングの準備をしています。

窓周りのコーキングの本来のやり方は、

- 開口部枠の表面に防水両面テープを貼る

- 透湿防水シートをテープに密着させて貼る

- その上から通気胴縁を、窓枠に密着させて貼る

- 胴縁を下地として外壁材を貼る(外壁材と窓枠は1センチほど空ける)

- 外壁材と窓枠の隙間にバックアップ材を挿入

- その上からコーキング

・・・となるんですが、今回使う外壁材は、仮設材として使われるペラペラに薄いサンプライシートなので、側面にコーキングすることは出来ません。

よって、別の方法を取ることにしました。

窓枠と胴縁を、わざと4ミりほど離して取り付け、そこにバックアップ材を挿入してコーキングします。ここで水の侵入を防ごうというわけです。本来の方法ではないけど、多分大丈夫でしょう。

その上に外壁材を貼り、隙間の上から窓枠の飾り板で覆ってしまいます。

【 参考ページ 】⇒ 窓回りのコーキング

バックアップ材は専用のものもあるけど、これだけのためにワンセット買うのが勿体無い。

丁度よい太さのビニール紐があったので、これで代用しました。これをマイナスドラーバーで押し込んでいます。

その上からコーキングして、簡単だけど防水処理終了(^^ゞ

窓枠の小端面を隠すように、白くペイントした飾り枠を張り巡らせて、自作上げ下げ窓の出来上がり。

シンプルだけど、気に入ってます(自画自賛)

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。