DIY 外壁サイディングの施工方法 詳細な施工説明書が付いてくるので迷う事なし

よろい張り方式の外壁材を選んだため、縦目地が全くない仕上がりになりました。

住宅用外壁材には金属系、窯業系サイディング、板張りなどいろいろな種類があります。

上の画像は私の自宅ですが、このような窯業系サイディングを張りました。このページでは窯業系サイディングによる外壁の施工方法をご紹介します。

まずは外壁の知識をおさらい

個人のセルフビルドで外壁を張る場合に、知っておくべき基本的なことをまずは列挙してみます。

湿式工法と乾式工法って何?

外壁の作り方には大きく分けて「湿式」と「乾式」に分類されます。

湿式工法はその名の通り「水」を使うもので、塗り壁材を現場で水で練って、コテや刷毛で塗っていく工法。

モルタル壁や漆喰壁、土壁などがこれです。

湿式工法で作る壁は高級感があるけど、熟練の職人技が必要だし時間もかかります。素人のセルフビルドでは難易度が高いと思います。

対して、乾式工法はその名の通り水を使わず終始乾燥状態で施工できるので、湿式工法のように壁材が 『 時間が経過すると固まってしまう!』 という心配もなく、マイペースで作業できます。

サイディングの壁や板壁などがこれ。

特段難しい技術も要らず、サイディングについてはメーカーのマニュアルがしっかり用意されているので、誰がやっても、かなり粗雑な作業をしない限りはちゃんとした品質の仕上がりになります。

素人のセルフビルドでは、特に塗り壁にこだわりがない限りは乾式工法がお勧め。

乾式工法でも杉板張りの壁などは木の質感が個人的には好きなんですが、防火・準防火地域ではNGなので、やはり不燃材で出来たサイディングという選択肢になるかと思います。

素人がサイディングを施工するには、まずどうすれば良い?

まずは資料を読んで情報収集しよう

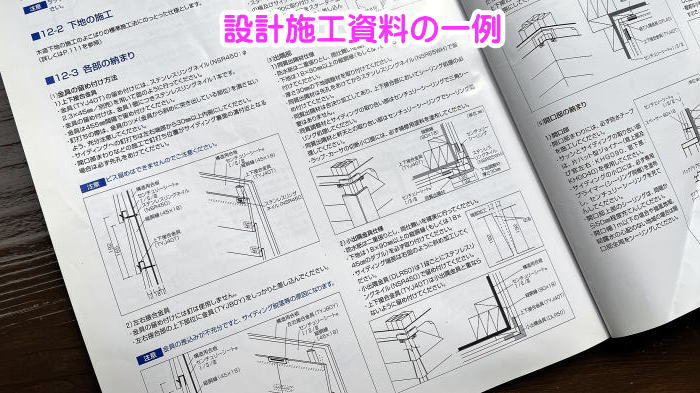

外壁材とか屋根材とか、こういう工業製品には必ずメーカーが作った設計施工資料があるので、事前に入手して勉強しておくことが出来るので安心です。

設計施工資料(=別名「施工説明書」と呼ぶこともある) は、私がやったときは建材店から紙の冊子でもらったのですが、現在はメーカーのホームページからPDFファイルで読めることがほとんど。

なので、まだ建材店と関わりがない状態でも、外壁をどのように施工すればよいのか、下地はどうするのか、どんなデザイン・製品があるのか等々、たくさんの情報を事前に知ることが出来るわけです。

便利な世の中になりましたねぇ~(^^)

例えばサイディングのメーカーでは有名なニチハ株式会社のHPでは、設計施工資料はこのページから閲覧またはダウンロードできます。

⇒ ニチハ モエン設計施工資料 標準施工編2023

建材店に注文

気に入ったサイディング(商品名・型番)が決まったら、購入可能かどうか建材店に問い合わせてみましょう。

そして見積もり書をもらい、納得できたら注文。 出来れば複数社から相見積もりを取れればBest。

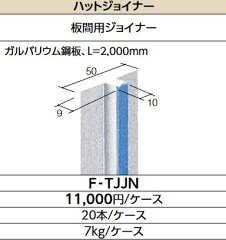

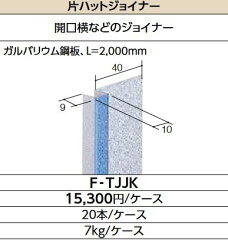

窯業系サイディングの場合、サイディング本体のほかに、専用の釘・金物・コーキング材や、軒天との取り合い部分に設置する通気水切りや、窓枠との取り合い部分に必要な、後述する「ハットジョイナー」等も使うので、必要数量を計算しておいて忘れずに注文します。

下地を整える

サイディングはほとんどの場合、下地に釘で固定する仕組みです。

下地となる胴縁を取付けるピッチ(ほとんどの場合は1尺5寸の455mm)や厚さ・向きなど、窓などの開口部周りの胴縁をどう設置するのか、土台水切りをどうするかなど、こういうことも設計施工資料に詳細に書かれているので、そのとおりに作って準備しておきます。

サイディングの下地はだいたいどの商品も似たり寄ったりとはいえ、微妙に違うこともあるようなので、

セルフビルドでは壁の下地を作る前には、仕上げの外壁材としてどのサイディングにするのか決めておき、設計施工資料を読んだうえで下地作りに取りかかるのが、失敗がなくて良いと思います。

残材(ゴミ)処理の方法をあらかじめ調べておこう

木材ならば余っても薪ストーブ行きにすることが出来るけれど、サイディングの残材はそうはいかないので、事前に自治体に聞いておいたほうが良いですよ。

もちろん一般のゴミとして出せるようなものではないです。

うちの地元では市の清掃センター(焼却場)に持ち込めました。セルフビルドの場合は「産業」ではないので、産廃ではない旨説明してOKになったのですが、市町村によってはNGなところももあるかと思います。

その場合は産廃として業者に処分を依頼することになり、その費用もかかります。

必要な工具

窯業系サイディングの場合、一般的なDIY工具の他に、以下のものが必要になってきます。

サイディング用の丸鋸ブレード

普通の木工用のブレードでは窯業系サイディングは切れません。専用のブレードを購入しましょう。 こういうものを丸鋸にセットしてカットします。

ディスクグラインダーの切断砥石

サイディングをカットする際、単純なカットなら丸鋸が最も効率良くていいんですが、入り隅のところなど、丸鋸が使いにくい場所ではディスクグラインダーを使うこともあります。装着する切断砥石は鉄工用で足りますが、ダイヤモンドホイール(カッター)も万能で何でも切れるので1枚持っておくと便利。

窯業系サイディングを施工する

外壁の施工方法は、横張りのものであれば基本的に下地材の上に縦に胴縁を打ちつけ、その上に外壁材を釘留めしていけばいいだけなので、技術的にはそれほど難しいことではありませんでした。

ただし、家一軒分の外壁を一人で施工するのは相当の手間がかかります。

(^_^;

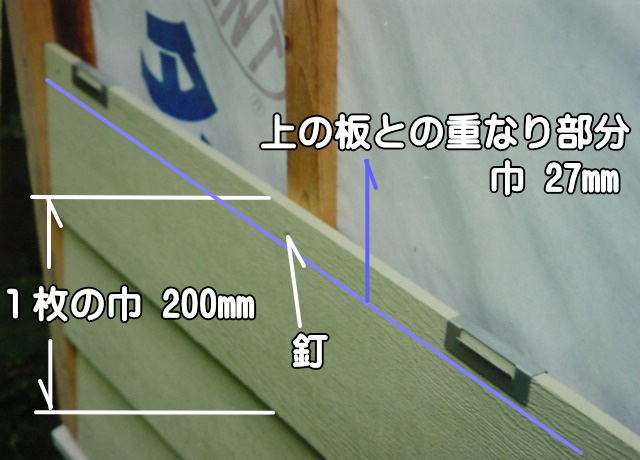

私が選んだ外壁材は、「よろい張り」(=別名「下見板張り」)と呼ばれる、上の板が下の板に少し重なる貼り方をするタイプです。

よろい張りサイディングの施工中の画像

よろい張りタイプだと、個人のセルフビルダーにとってメリットがいくつかあります。それは以下のようなこと。

メリットその1 ⇒ 一枚が軽い

よろい張りではない、一般的な窯業系サイディングのサイズは、巾45センチ、長さ3メートルのものが多いのですが、重さが一枚当たり20キログラムほどあるため、自分ひとりで施工するのはちょっと荷が重いかな・・と思いました。

ところが、よろい張りタイプならば巾が20センチ程度であるため、一枚の重さが8キログラムと軽く、これなら楽々施工可能です。

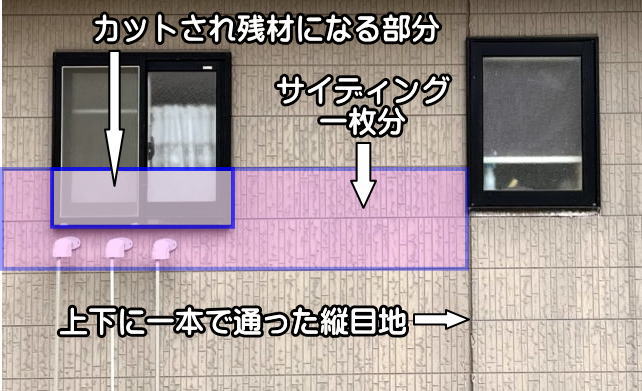

メリットその2 ⇒ 残材が少ない

上の画像は一般的な巾45cm長さ3mのサイディングで施工された外壁の例ですが、このように縦目地の位置は決まっており、サッシに干渉するところはカットするため、カットされた残材を他の場所へ使い回すことがほとんど出来ないため残材が多く発生しやすいです。

巾の狭い「よろい張り」タイプは左右の端部にも相欠き加工がなされていて、下地のないところでも目地無しで継ぐことができます。

このため、左側から貼っていって右端に来たら余分な長さをカットし、その余長分はすぐ上の段の左端に貼る・・・という作業になるため残材の出る量が大分少なくなり、残材の処分にもあまり苦労しなくてし、経済的なわけです。

このやり方だと縦目地ができることはなく、コーキングが必要なのはサッシなど開口部周りだけになるのもメリットですね。(^_^)v

サイディングのカット

窯業系サイディングは木材と違ってねばりや柔軟性がないため、切断線の右側にも支えになる台がないと、切断の後半の方でサイディングが折れてしまうので、まずはサイディングをカットするための専用の台を作りました。

カットしようとするサイディング全体を載せるようにして、カットする位置は、丸ノコの刃以上の深さになるよう台を切り込んであります。

※ もちろん、このような台を作らずとも作業台の上にスタイフォームを敷いてその上にサイディングを乗せてカットするとか、サイディングの下に小角材を何本か敷くとか、そういう方法でもOK

ちなみに丸鋸の刃は下からすくい上げる方向でカットするものなので、サイディングの裏面を上にした状態でカットします。 逆にするとサイディングの表面側に毛羽立ちが出やすいためです。これはフローリング材をカットするときと同じ。

丸鋸には、サイディング専用のブレード取り付けてカット。

クロスカット(横切り)の際は、丸鋸がぶれないように必ずベースプレートを丸鋸定規などに当ててカットしましょう。

出窓など外壁の突起物の形状に合わせてサイディングをカットするため、丸鋸で切れないところはディスクグラインダーに切断砥石を取り付けてカット。

その後は丸鋸で長い直線カット

軒天と接触する段になると、こんな変な形になることもしばしば

壁面への固定

切断面は塗装がないため、シーラーを塗布して防水性を高めます。

サイディングは下から順に張っていきます。

一番下のサイディングは、角度をつけるため、まずスペーサーになる板を取り付け、その上に張っていきます。

板の上端から20mm下がった位置で、専用の釘を打ちつけて固定します。 上下のサイディングは27mm重なっています。

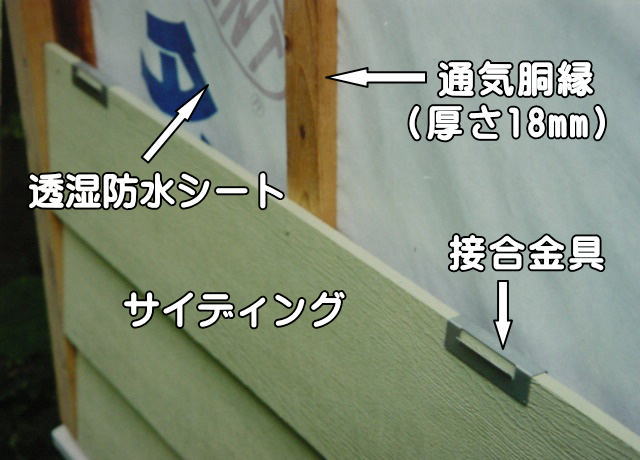

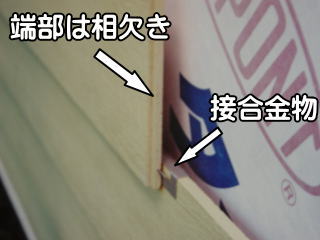

よろい張りにした板の上端に、専用の接合金具を60cm間隔に差し込んでいきます。

金具には突起があり、この突起に上のサイディング板の溝をはめ込んで重ねていくという施工方法です。

下地として透湿防水シートの上に胴縁を打ってあるので、その上から外壁材を打ちつけます。

透湿防水シートと外壁材の間には、胴縁の厚さ分、つまり18mmの隙間があくことになり、これが通気層

夏に暖められた空気は通気層を通って上昇し、軒天のところから吹き出します。

土台水切りのところにも隙間があるため、新しい空気はそこから供給されるというわけです。

サイディングの端部には相欠き加工が施してあります。

合端のところで左右のサイディングがずれないように、端部には必ず専用の接合金物を設置します。

このタイプのサイディングは、下地のないところでも左右に継げるのが良いですね。(^_^)v

これは出窓部分を張っているところです。

よろい張りはもともと縦方向の角度がついて固定されるため、出窓のように平面的にも角度のある場所では、端部を切るのに直角ではダメで、合成勾配に角度をつけなければならないので少し難しいです。

サイディング張りも、あともう少しです。

(これは西側)

仕事した後が目に見えて分かるため、外壁貼りは楽しくてやりがいがあります。

でも作業量は膨大! (^_^; オトコならやり遂げるのじゃー!!

東側の3分の2位できたところです。

下屋屋根との取り合いの納まり

何の出っ張りもない一面の壁面なら簡単でしょうけど、家の形は実際には出窓や下屋があったりするので、そういうところの外壁材との取り合いには注意が必要。

きちんと施工しないと、防水がうまくできなくて雨が浸入したりする不具合が発生するからです。

でも、こういうことも設計施工資料に詳細な「納まり図」が掲載されているので、悩むことは何もありませんでした。

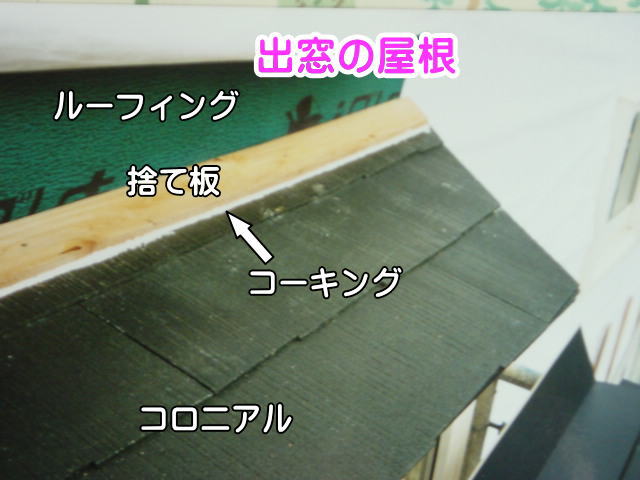

出窓屋根との取り合い部分

出窓にも屋根をつけてあげなければいけませんので、出窓の上部には母屋の屋根と同じカラーベストコロニアルを貼りました。

出窓屋根と壁との取り合い部分にはアスファルトルーフィングを20cmほど立ち上げ、捨て板を貼ってコーキングしたところです。 この後、雨押さえ役物で捨て板を覆い、さらに屋根材と捨て板の間をコーキングします。

出窓って、なにかと手間のかかるものですね。 手間がかかる分、施工費が高いのも分かる気がします。

下屋屋根との取り合い部分

下屋屋根と壁の取り合い部分も、出窓屋根と同様の方法で防水措置をします。

アスファルトルーフィングを20cmくらい立ち上げ、捨て板を張り、カラーベストコロニアルとの際にコーキングをして、金物(雨押さえ役物)で被うところです。

断面図

雨押え役物

壁の出隅の納まり

出隅には、サイディングと同質材のL字型外壁材を取り付けます。 このサイディングの付属商品としてラインナップされているので、サイディングを買う際に合わせて購入しておきます。

カラーは白なので、四隅の縦線が白いラインになってアクセントになりますね。(^^)

この家は地上から2階のてっぺんまで約6メートルあるので、1本では足りず、途中で継ぎ目が必要になるんですが、専用のL字型外壁材はご覧のとおり端部が相欠きになっているので、上に継ぎ足していきます。

これも本体のサイディングと同様に、下地の木材に対して釘打ちで固定するだけ

です。

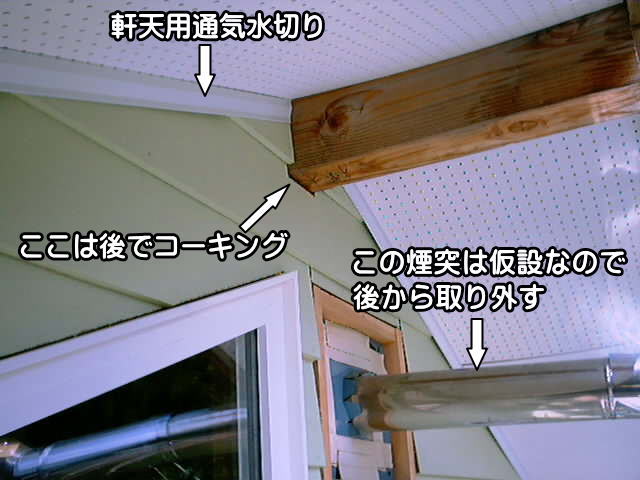

軒天との取り合いの納まり

サイディングは下から順に貼っていきますが、最後は軒天とぶつかりますね。

サイディングのすぐ裏側は通気層になっているので、下から上がってくる空気をどうやって逃がすかによって、軒天との取り合い部分の納まりが違ってきます。

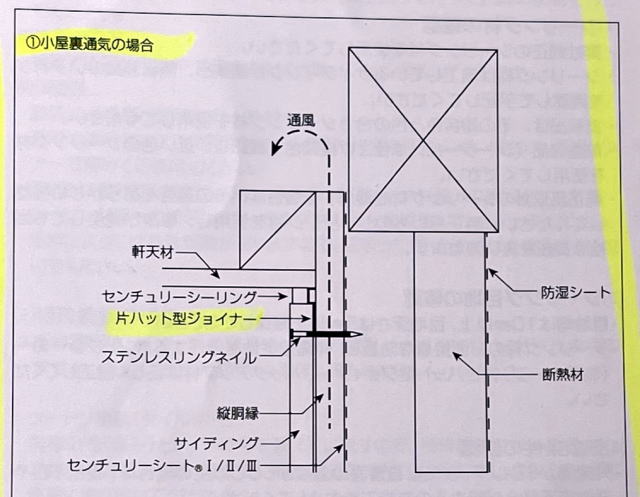

小屋裏通気の場合

通気層を上がって来る空気を、軒天の裏側(上側)まで通してから逃がす方法だと、下図のような納まりになります。

この方法にするなら、縦胴縁を軒天のラインより上まで先に施工しておき、軒天材の端部を縦胴縁に当てる格好で取付けることになりますね。↓

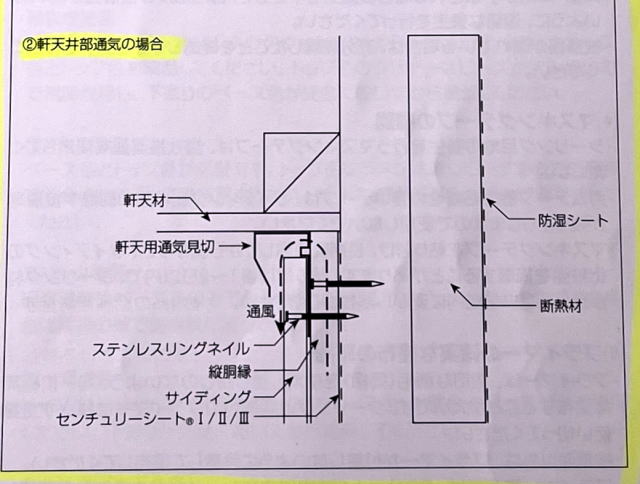

軒天井部通気の場合

通気層を上がって来る空気を、軒天で止めて外に吐き出す方法だと、下図のような納まりになります。

うちの自宅作りではこの方法にしました。

この場合、軒天直下に専用の役物(=軒天用通気水切り)が必要になり、サイディングが軒天に到達する間にこれを打ち付けておきます。

東側の外壁

頂上到達直前の様子です。

頂上まで到達しました!

サイディングの上部切断面は、軒天用通気水切りの中に収まっています。

サッシとの隙間をコーキング

外壁材をサッシ枠とを、どんなにピッタリくっつけたとしても必ず雨水は浸入してしまうので、ここはコーキングで塞ぐ必要があります。

コーキングするにはある程度の巾が必要なので、わざと1cmほど隙間をあけた状態でサイディングを打ち付けておきます。

隙間の底の方には、コーキング材のバックアップとして専用の金属板をあらかじめ埋め込んでおきますが、上の画像の青く見えるのがそれです。 ハットジョイナーと呼ばれる金物です。

コーキングする間に、準備としてマスキングテープを張っておきます。

この画像が、コーキングのバックアップに使ったハットジョイナー。 こういう附属品一切は、メーカーの設計施工資料に載っています。(写真のものは開口部との取り合いに入れる「片ハットジョイナー」になります。)

このハットジョイナーの突起部分が目地の巾であり、これは10mm。

3面接着を避け、2面接着にする仕組み

ハットジョイナーの青く見える部分は、はじめからシールが貼ってあり、ここはコーキング剤が接着しないようになっているためです。(=ボンドブレーカーといいます。)コーキング剤は、温度変化などでサイディングが伸び縮みしても、それに付随して弾力的に隙間を塞ぎ続けるよう、両側の2面にのみ接着し(=2面接着)、底の部分には接着させないようになっています。

もしも底にも接着してしまうと(=3面接着)、その部分が足枷になってうまく伸縮できず、ヒビが入るおそれがあるためです。

そのために、シールされたハットジョイナーを目地底に埋め込み、コーキング剤の「止め」を兼ねて、バックアップ材とするわけです。

ハットジョイナーにはサイディング板間に入れる「ハットジョイナー」と、窓枠等開口部との取り合いに入れる「片ハットジョイナー」があります。

隙間の幅にあわせて、先端部の適当なところを切って口を開け、コーキングガンにセット。

コーキングを終えてマスキングテープをはがすと・・・

こういう感じに仕上がります。

外壁の施工完了

外壁サイディングの施工完了

(東側から全景)

西側から全景

やっと終わった (^o^)

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。