DIY 外壁杉板張り、軒天、塗装 コストパフォーマンス最高!

軒天施工後、外壁の上部を施工中

左画像の箇所 塗装済み完成状況

施工 2009年

住宅の外壁材として一般的なのはサイディングですが、このハーフビルドハウスでは杉板を使っています。

杉板は、数ある外壁材の中でもトップクラスに安く施工できる材料だと思いますよ。

私の自宅は窯業系サイディングでしたが、工房や物置は杉板です。 この2者は材料単価が驚くほど違うのです。

杉板について言えば、耐久性からいけばレッドシダーのような外材には負けるかもしれないけど、それでも十分水湿に強く腐りにくい材料だし、なんてったって

地元に豊富にある山の木ですから・・・

人工林の木材はどんどん切って使っていかないと健全な森林環境が維持できないので、私としては杉板はなるべく利用したい材料のひとつです。

ただし防火・準防地域のように防火上の制限がある地域では使えませんけど、幸いここは何も制限がない地域なんで (^^)v

外壁材の価格の違い

材料単価が実際どのくらい違うのか比較してみると・・・

- 自宅に使用した窯業系サイディングは厚さ12ミリ、幅約20センチ、長さ3m3センチで1枚の価格が約2,500円

- それに対して杉板は、厚さ12ミリ、幅18センチ、長さ3mで1枚の価格が300円

幅が少しだけ違うけど、ほぼ同じサイズで価格は約8倍もの開きが・・・!

もちろん、不燃性、耐久性、強度その他もろもろの違いは当然あるにしろ、贅沢言わなきゃ、あるいは条件が許すなら、安いにこしたことは無い(笑)

塗装の材料や価格について

ただし、杉板はそのままでは経年変化で色が黒ずんできて、いかにも汚くみすぼらしく見えるので、塗装は必須といっても良いでしょう。 木材保護塗料で塗装しました。

木材保護塗料には色のバリエーションが豊富ですが、大きく分けて油性と水性があります。

最近は水性塗料の性能が格段に向上しているという話は聞くものの、やっぱり防腐効果や耐久性はおそらく油性のほうが一枚上なのではないでしょうか。(多分)

でも、住宅の外壁全面に油性塗料を塗るとしたら、ものすごいシンナー臭で近所迷惑になりそう・・(>_<)

それ以前に、施工している自分自身が嫌だということもあり。

それに、油性は扱いが面倒だし乾きも遅い。 この際、やや価格は高いけれど、水性の木材保護塗料で外壁全面を塗るぜい! ってことになりました。

かかった費用はスギ板が 75,600円に対して、塗料が 41,306円 塗料の比率が高いですな(^_^;

外壁の下見板張り

これが外壁材として使った杉板です。 サイズは 12mm×180mm×3000mm

自宅から一番近いところにある森林組合の製材所から購入しました。 @300円×240枚=72,000円+税

最初に電話したときは単価が350円と言われたのですが、以前、4m材を単価400円で購入したことを話したら、上司と相談のうえ300円にしてくれました。(^^)

製材しただけの荒材なので表面はザラザラしていますが、これをそのまま使います。これで十分。

もちろん乾燥材でもなく、湿った状態で来ましたが、施工後しばらく風にあたると乾きます。 板厚がわずか12ミリと薄いので、乾きやすいのです。

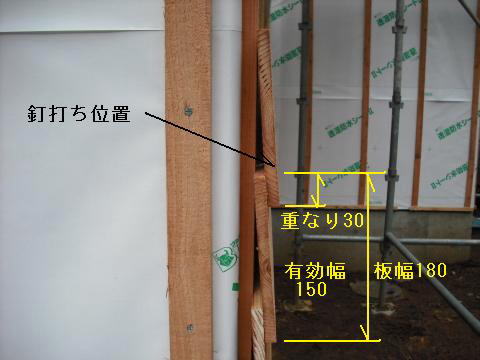

「よろい張り」の板張りの仕方

一番下にスペーサーとなる12ミリ厚の板を取り付けてから、本体をよろい張りしていきます。

(別名 : 南京下見板張り)

板幅が180なので、30ミリ重ねて、有効幅が150としました。

この家ではロングタイプの基礎パッキンを使ったのでそれ自体が防鼠効果を持ち、また、一番下の杉板下端を基礎天端より若干下げた位置にすることにより、土台水切りを省略しています。

手間と経費の節約(^_^;

455ピッチ(柱・間柱位置)で18×45の縦胴縁を打ち、外壁スギ板は縦胴縁にステンレススクリュー釘で固定しています。

縦胴縁の厚み分18ミリが通気層になります。

釘の位置は、下になっている板のすぐ上付近

1枚の板には、上下方向で1か所しか釘が貫通していないため、乾燥収縮にともなって割れることを極力防げる。

さらに、経年変化でもしも腐ったり割れたりしても、その板だけ取り外して交換可能。

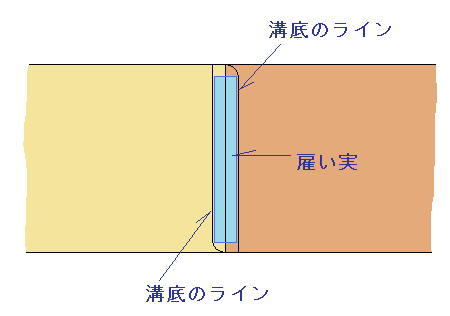

下地の無いところでも継げるようにするには

材料の無駄を極力なくすことと、施工性を良くするために、横方向は、下地(胴縁)のないところでも継ぎ手を設けられるようにしたいです。

板の長さを目一杯使って、好きなところで継げる・・・ということですが、そのためには、板の端部にサネ加工が必要。

理想的には本実(ほんざね)だけど、加工が面倒なので却下(笑)

意外に簡単なのが雇い実(やといざね)加工。 よってこの家の外壁は、雇い実を採用です。

板の端部に雇い実を入れる溝を掘るため、必須の工具がトリマーと横溝ビット

溝幅4.5ミリの中に入れる「雇い実」には、安易な考えだけど「折れ」に強いということで4ミリ厚の合板。 これだと4.5ミリの溝の中に丁度良く入るのです。

溝深さが10ミリなので、両側で計20ミリ。 雇い実の幅は、遊びをみて19ミリとしました。

ただ単に溝を切って雇い実を入れたのでは、雇い実がズリ落ちてしまうので、下端では溝の深さが急に浅くなって雇い実が引っ掛かるようにしました。

これを加工するには、トリマーを板に当てる際、ビットの回転軸の中心が板の下端よりやや上に来るようにします。

こんな感じで、継ぎ手が出来上がり。 単純作業なのでサクサク進みました。

どこでも継げる。 端材がほとんど出ない。 端材が出ても薪ストーブの焚きつけに使える ということで精神的に気分の良い外壁材です(笑)

水平の管理は、あらかじめ胴縁上にチョークラインでマーキングしていますが、市販のサイディングのように金具など使っていないし、材料が無垢材であることから多少の反り・曲がりがあり、上下寸法数ミリの誤差は当然のように出ます。

でも次の板ですぐ修正できるので、全体としては綺麗に水平に貼られているように見えるのです。

外壁材が軒天に近づいたところで一旦ストップ

次に軒天を施工します。

軒天 (のきてん)を張る

軒天の下地のことなど

軒天は「タルキと平行」に貼る場合と、「水平」に貼る場合がありますが、この家ではタルキと平行にしています。

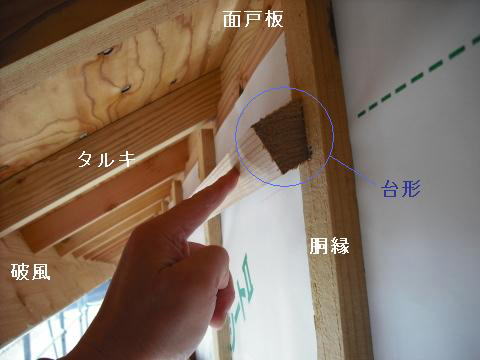

下から軒天材を押しつけて釘留めするために、下地が必要となり、そのための材を左画像のように加工して取付けました。

材をこういうふうに加工するのも、やっぱりテーブルソーがあると便利。

もちろん、破風側にも下地(胴縁材)を取付けましたが、こっち側は当然、台形に加工する必要はなし。

外壁の内側、胴縁の厚み分が通気層なんですが、上昇してきた空気が屋根裏を通って棟換気・・・というのが、もしかしたら一番一般的なのかもしれません。(うちの自宅はこの方法ですが・・)

でもこのハーフビルドハウスは、面戸板で屋根裏と外の世界を遮断しています。

外壁の内側を上昇してきた空気は軒裏に入り込み、軒天材の有孔ボードの穴から出ていく・・・という仕組みです。

一番上の外壁材は、天端を軒天材にピタッとくっつけるので、先に軒天材を施工してから貼ります。

外壁材の塗装は基本的に後からやるつもりですが、最後の一枚だけは、軒天材にくっつける関係から、塗装の際に軒天材を養生する必要がないよう、地上で先に塗装しておいてから取付けました。

こちらは妻壁側の様子

で、こんな風に軒天材を貼っていきました。

軒天材は厚さ6ミリの軒天ボード。 もちろん不燃材です。

カッターナイフで、最初は軽く引いてカット道をつけ、

次から強く引いて数回繰り返し、大体厚さの半分くらい来たかな~と思ったところで・・

じわ~っと折り曲げ・・

さらに折り曲げ・・

最後に逆向きに曲げると、パッキン! 折れます。

軒天ボードだけでなく石膏ボードも同じ方法でやれますが・・・

この方法だとカッターで切る回数と力は少なくて済むけど、切断面がささくれているので、ボードかんなで仕上げる必要あり。

また直線カットしか出来ません。

カッターナイフのみで最後まで切断した場合は、切断面の処理が不要で粉がほとんど出ないメリットがあるけど、腕力が(相当)必要

さぁー、あなたはどっちを選びますか~(笑) ちなみに私はボードの粉ですぐに手が荒れてしまうのが嫌なので、カッター only 腕力勝負のほうがいいかな・・・

これがボードかんな

カッターナイフの刃を使用するので、刃研ぎの必要なし。 切れ味が悪くなれば刃を交換するだけ。

これで軒天ボードの切断面を仕上げるときは、ゴム手袋が良いと思います。

私は不用意に軍手をしていて粉がたくさんつき、手がすごく荒れました。

軒天ボードの材質はケイカル板であり、アルカリが非常に強いのです。

現場への取付け

穴のあいた有孔ボードと、穴の無い普通の平ボードを交互に貼っていきました。

ジョイントには画像のようなプラスチック性のジョイナーを使用

建材屋さんから軒天材を買うとき、ジョイナーも忘れずに・・

自宅を作ったとき、軒天材は下から上に向かって釘打ちしたのですが、これがまた大変な作業で・・(汗)

今の私はコンプレッサーとフィニッシュネイラーを持っているので、これで打ちとめることにしました。 楽なんで・・(^^ゞ

フィニッシュネイラーは主に小物を作るときによく使うもので、住宅建築用のネイラーよりはるかに非力で、耐力壁の釘などは打てません。

使う釘も、頭が小さいフィニッシュネイルなので保持力が弱い。

だから本数だけはたくさん、バシバシ打ちとめました。

釘のカラーも様々あり、軒天ボードと同じホワイトなので全く目立たない。

軒天 貼り終えたとこ

同じく、妻壁側の様子

外壁の塗装

では外壁材スギ板の塗装開始

軒天と接する、一番上の板をまず塗ってしまいます。

塗って乾いてから取り付けると、後から塗るより、軒天材に養生(要らないところに塗料がつかないようカバーすること)する手間が要らない分、楽だからです。

木材保護塗料もいろいろあるでしょうけど、グリーン系で水性のものは、近くのホームセンターで見つかるものの中では、アサヒペンの 『水性ガーデン用カラー・アイビーグリーン』 しか無かったので、これにしました。

大量に必要だからということで大きな缶(14Lまたは7L)で欲しかったのですが、(そのほうが単価が安い)、アイビーグリーンはあまりポピュラーなものではないらしく、1.6L缶が最大なそうで、仕方ないからこれを全部で12缶買いました。

臭いはほとんどなく、すぐに乾くのでとても扱いやすい塗料です。

※ 2024年現在、ネットではさらに小さい0.7Lの缶しか見つかりませんでした。↓

やっぱり地上で塗るのは楽チン(^^)

基本は2回塗り

1回塗っただけでは木目がかなりはっきり見えます。むしろみすぼらしい感じかな(^_^;

でも2回塗ると格段に良くなります(^^)v

サッシには、ブルーシートとマスキングテープで養生を・・

サッシの周囲には、後で白く塗装した板を貼り付け、アクセントにします。

5箇所ある出隅コーナーには、厚さ18ミリのスギ板をL字に組んだものでカバーをします。

外側には破風と同じように白のペイント

出隅コーナーのカバーを取り付けたところ

この後、サッシ窓の周囲にも同じようなものを取りつけます。

妻壁の上部には、手作りの通気窓を・・

鳥やカメムシの進入防止に、細かい金網を貼っています。 冬場は、外側から木のカバーをはめ込む予定

そのために、開口部上下に溝を切ってあります。 物干し竿の先に板を引っかけて、地上から取り付けられるようにするつもり。

外回り・・・ほぼ完成 南東側から

北東側から

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。