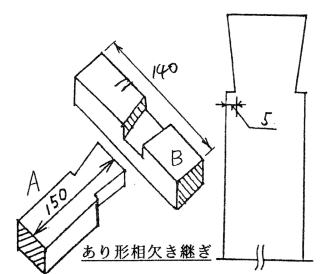

木工の継手の種類 代表的な18種の実物写真

私が作った実物写真でお見せします。

これらは恥ずかしながら、私が県職員を辞めた後に学んだ技術専門校(訓練校)で課題製作したもので、すべて手工具だけで作ったものです。

このページでは家具や建具を作る際の継手(つぎて)について書いています。

継手とは、家具や建具を作る際に、木と木を刻み加工して接合することを言います。(「接手」とも書きます。)

※ もちろん木造建築でも継手はありますが、木造建物を作るときの継手や仕口は少しテイストが違うので、また別のページでご紹介したいと思います。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

接合のタイプ分け

継手の種類を接合のタイプによって大まかに分けると、以下のようになります。

1、相欠き

双方の材料を、普通は半分ずつ欠きこんで嵌め合わせる。

2、ほぞ(枘)組み

一方の材料にホゾ(♂)を作り、他方の材料にホゾ穴(♀)を加工し、挿し込む。

3、三枚継ぎ

双方の材を、普通は3等分に欠き込み加工し、嵌め合わせる。

4、組手

主に箱物を作る際に、板材と板材をそれぞれ欠きこんで嵌め合わせる。

・・に、大きく分かれますが、その混合型というか、分類するのがワケワカランというのまであるので、その辺はあまりこだわらずに (^_^; 適当に分類してみました。

伝統技術である継手の種類は膨大なので、もちろん私ごときが全部紹介するとはできません。ここでは、私でも作れる代表的な継手の種類(「組手」を除く)のみを紹介しています。

※ なお、写真に見える「穴」は、紐を通してぶら下げるために開けた穴で、本来の継手とは全く関係ありません。

相欠き系

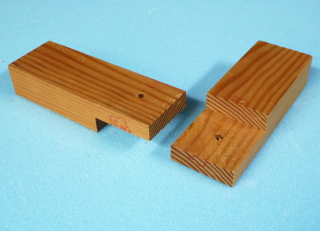

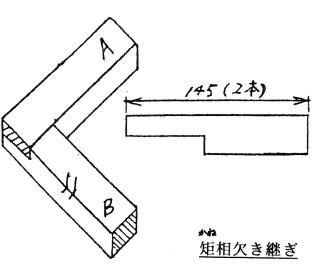

矩相欠き継ぎ

( かねあいがきつぎ )

『矩』(かね)とは、木工や建築の用語で直角、即ち90度を表します。

ご覧のとおり、コーナー部分を直角に組みます。

このように、お互いを欠きこんで納めるので、「相欠き」といいます。

この継手は見てのとおり接着剤を併用しないと簡単にバラけます。

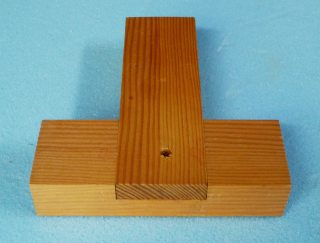

T形相欠き継ぎ

( てぃーがたあいがきつぎ )

T字型に組むときの相欠きです。

精度が良いと、接着剤なしでも持ち上げたり振ったりしたくらいでは外れません。

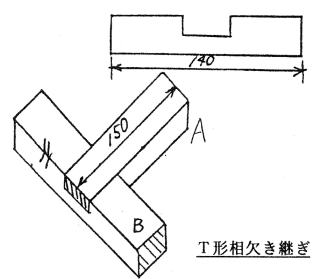

十字相欠き継ぎ

( じゅうじあいがきつぎ )

十字に交差部分に組む相欠きです。 これも精度良く作ると簡単には外れません。

そのためのコツとしては、A材・B材ともに設計寸法よりやや巾広目に切り出し、組む直前に、交差する箇所を玄能で軽く叩いて少しつぶし(巾を狭め)ます。

これを『木殺し』と言いますが、叩かれてやや巾が狭くなっているためスムーズに入るものの、時間がたつと木が元に戻ろうとするので膨らみます。それで組んだ箇所がキツくなり、しっかりした継手になるというわけです。

木殺しで組む方法は代表的な木工のテクニックなので、DIYアドバイザーの実技試験でも取り上げられます。

⇒ 木殺しの十字相欠き継ぎで、テーブルを作る実例

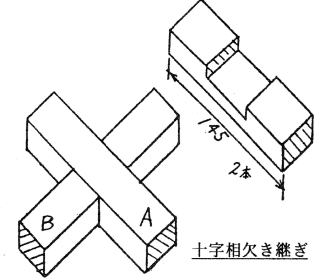

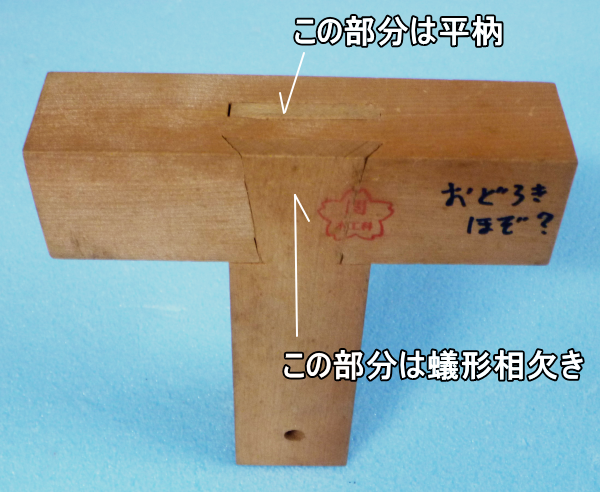

蟻形相欠き継ぎ

( ありがたあいがきつぎ )

『蟻』(あり)とは、木工や建築の用語で先端が広がった形状のものをいいます。

蟻形で組めば、イラストのA材を引っ張って抜こうとしても抜けないですよね。

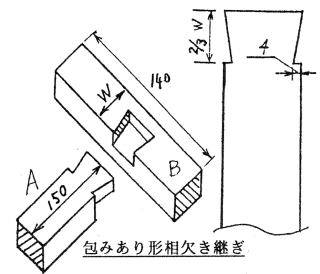

包み蟻形相欠き継ぎ

( つつみありがたあいがきつぎ )

蟻の部分を、貫通ではなく途中で止めた形状です。 加工はやや難しくなります。

留め相欠き継ぎ

( とめあいがきつぎ )

『留め』(とめ)とは、木工や建築の用語で45度を表します。

コーナーをこのように組めば、上(正面)から見たときには美しく見えますね。

ほぞ組み系

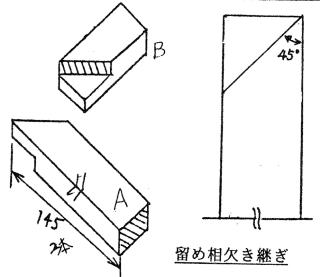

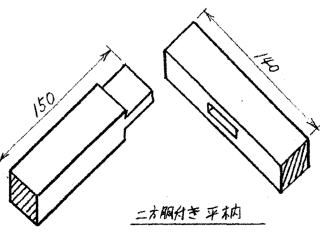

二方胴付き 平枘

( にほうどうつき ひらほぞ )

一番ノーマルな、普通のほぞ組みです。

ちなみに『二方胴付き』というのは、2方面に胴付きがあるということです。

『胴付き』というのは、枘(ほぞ)側の材が枘穴(ほぞあな)側の材と接する面や、接したラインのことを意味してます。

だから、上の写真のように上下にだけ胴付きのラインがある単純なのは『二方胴付き』だけど、左右にも胴付きラインがあるのは『四方胴付き』、右か左のどちらかだけに胴付きラインがあるのは『三方胴付き』となるわけです。

この『胴付き』に隙間があったりしてきちんと付いていないとカッコ悪く、見るからに下手くそに見えるので、特に気をつかうところです。

四方胴付きの枘

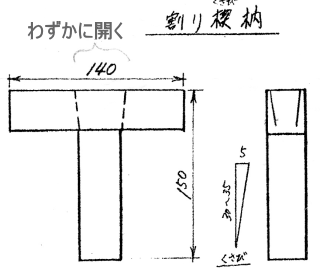

割り楔枘

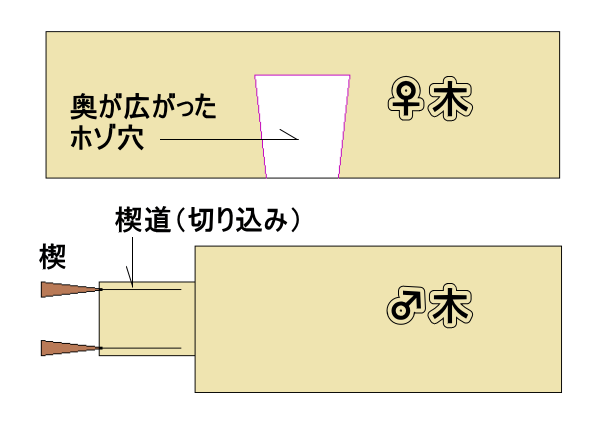

( わりくさびほぞ )

枘にあらかじめ鋸で切り込みを入れておき、挿した後でクサビを打ち込んで固定するやり方です。

非常にしっかりとした接合部が作れるので、接着剤なしでも普通に引っ張ったくらいではビクともしません。

私はこのクサビ打ちが好きですねぇ~ (^^)

クサビを打つと枘が広がろうとするので、ホゾ穴はあらかじめ先端をやや広めに掘っておくとなお良いです。

打ち込んだ後は、残った余分な長さを鋸でカットしてしまいます。最後に鉋で平滑に削ります。

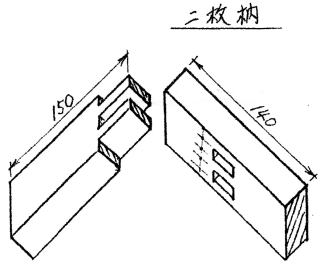

二枚枘

( にまいほぞ )

ご覧のとおり枘が2枚のものです。

当然、枘が1枚より2枚のほうが接着面積が増えるし、捻りにも強くなるわけですが、その分、加工の難易度は増します。

特に2枚の枘の間隔と、枘穴の間隔がピタッ!と一致していないと、組んだとき最後まで入ってくれません。

⇒ つまり胴付きに隙間が出来てしまい、カッコ悪い継手になってしまうのです。

この 2枚の枘の間隔と、枘穴の間隔がピタッ!と一致 を実現するためには、♂木、♀木とも、基準面からそれぞれの枘(枘穴)の距離を極めて正確に一致させて墨付けする必要があるので、これには通常、ケビキを用います。

ケビキは基準面からの距離を一定に墨付けする道具だけど、さらに優れた点は、鋭利な刃物で材面にキズを付けますがそれがそのまま加工の仕上げ線でもあるので、極めて正確な加工が出来るというわけです。

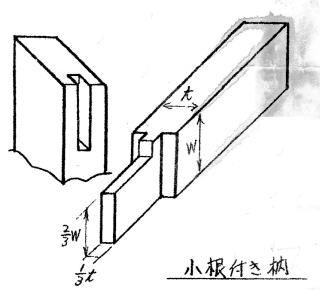

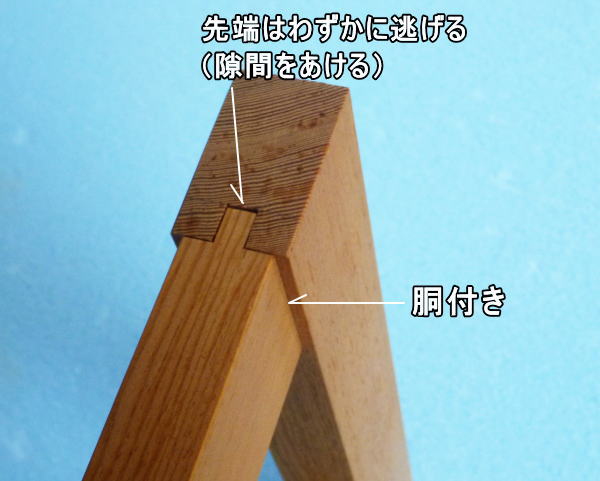

小根付き枘

( こねつきほぞ )

イラストのように枘が2段になっているものを小根(こね)枘といいます。

建築では土台コーナー部分や通し柱と胴差しの取り合いなんかによく使われる仕口です。

全部が枘になっている平枘よりも、♀側の断面欠損が少なくて済むので強度的に有利。

でも枘の根元部分だけは広いので、捩じれにも強いですね。

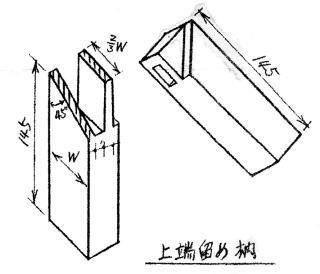

上端留め枘

( うわばどめほぞ )

コーナー部分を枘で強固に組めるし、正面(写真でいうと上方)から見ると『留め』になっているので美しく見えるという、いいとこ取りの組み方です。

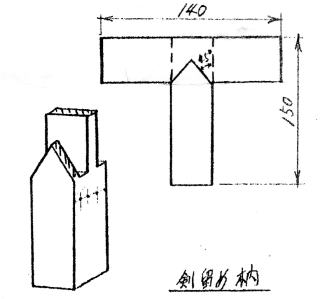

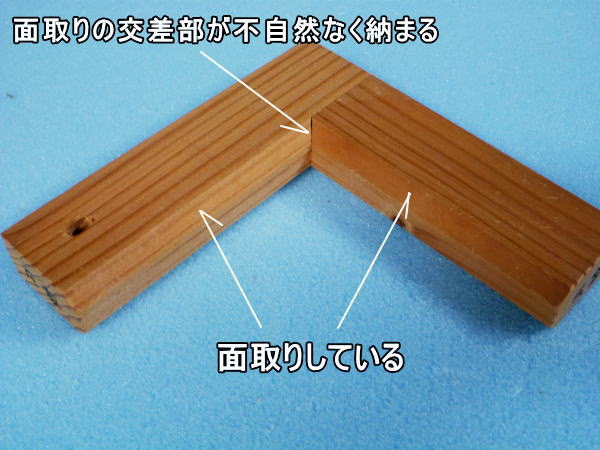

剣留め枘

(けんどめほぞ)

形状はご覧のとおりなんですが、こんな面倒な加工をするメリットはどこにあるのかというと、双方の材を面取りしたときに、面と面の取り合いが段差なく美しく納まるということです。

もし剣留め加工をせずに、大きく面取りした材をT型に組むと、胴付き部が面取りのせいで三角に凹んでしまいます。

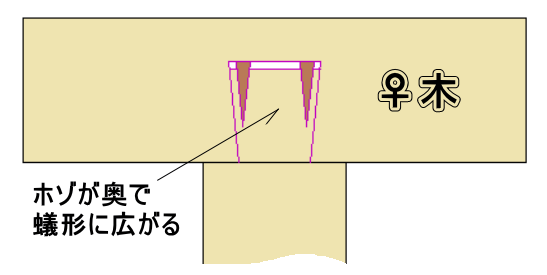

地獄枘

( じごくほぞ )

なんだか怖そうな名前ですね。 こういう面白い名前の枘は是非作ってみたくなります。(笑)

いっったい何が地獄なんでしょう?

この枘は、いったん挿し込んだら二度と抜けなくなるという恐ろしいものなんです。

♀木、♂木の構造はこうなっています。

この状態で枘を枘穴に挿し込み、叩き込んでいくとどうなるでしょう?

枘が全部入り切るはるか前から、クサビの根元は枘穴の奥の壁にぶつかります。

そのまま叩き込まれるに従い、クサビはどんどん食い込んでいき、結果、枘の先端が広がって『蟻』形状になります。

最後には下のイラストのようになり、もう二度と抜けない枘となります。地獄に落ちた~!!

実際に地獄ほぞを作るのはなかなか難しいです。

実際に地獄ほぞを作るのはなかなか難しいです。

クサビの太さ加減が難しいのです。

あまり太すぎると、ほぞが最後まで入ってくれず、中途半端なところで止まり、抜くに抜けなくなる。=失敗!

逆に細すぎると効きが悪く、強く引っ張ると簡単に抜けてしまい、全然『地獄』ではなくなります。

材料の木の硬さも重要な要素で、スギ・マツのような針葉樹ならクサビは太く、ナラ・ブナなどの広葉樹の堅木なら細く・・・・ということが考えられますね。

加えて、枘穴の広がり具合とか・・・そういう要素を考えてピッタリの地獄枘を作るのは至難の技。

私も5回失敗して6回目でやっと成功しました。 皆さんも是非挑戦してみてください。(^o^)┘

三枚継ぎ系

T形三枚継ぎ

( てぃーがたさんまいつぎ )

三枚継ぎなので、双方の材を3等分して欠き込み、嵌め合わせます。

普通の枘組みと違い、この場合はT字の横棒が♂木、縦棒が♀木ということになりますね。

♂木の噛み合わせ部分の厚さが、♀木の欠き取り部分の巾より少しでも太いと、無理に入れようとしても最後まで入らないか、♀木が割れます。

留め形三枚継ぎ(蟻枘)

( とめがたさんまいつぎ ありほぞ )

読んで字のごとく、留めに組んだ三枚継ぎなんですが、写真のものは少しバージョンアップして、三枚継ぎの枘部分を蟻形にしています。

これで、写真右側方向にはなかなか抜けないようになります。

隠し留め形三枚継ぎ

( かくしとめがたさんまいつぎ )

枘を貫通させず途中で止まっているため、外観がスッキリとした継手です。

昔の職人さんたちは見えないところに技を生かすことを誇りにしていた・・・という話をどこかで読んだことがありますが、これなんかも、パッと見は何も細工していないように見えて、じつは技が隠れているんですよね。カッコイイと思います。(^^)

※ 写真は、私がさらに色気を出して地獄枘を仕込んだため、枘が抜くのがこれで精一杯です。

現代ではこの加工を、ビスケットジョイントという便利な方法を使えば簡単・短時間に出来ちゃうので、手加工することが少なくなっているかもしれません。

その他いろいろ

面腰枘継ぎ

( めんごしほぞつぎ )

木工や建築の用語で 『 面 』 とは平面のことです。

平面と平面が出会う場所(角材のカド)はそのままでは尖っているので、

人が触るものであれば危険を減らすためと柔らかな印象を出すために小さな平面を削り出します。これを『面取り』といいます。通常は45度ですね。

しかし同じ厚さの、面取りした材どおしをそのまま接いでしまうと、面を削った分が三角に凹んで不細工になってしまいます。

これを解消するのが面腰と呼ばれる加工です。

♀側の胴付き部分を、面取りした分だけ削り落とし、そこに♂側を当てることで、上の写真のように不自然さのない交差部になるわけです。

高級な建具などは、ほとんどこの加工を施していると思います。

まあ、DIYで建具や家具を作るとき、面取りした材を交差部から不自然さを無くすなら、上記のような面倒な加工をするのではなく、

簡単にやるなら♂側の材の厚さを、♀側の厚さより面取り分だけ薄くしてしまえば良い話なので、私はこの簡単な方法を愛用しています。(笑)

胴付きをピタッ!と付けるのが美しさのキモ

胴付きは目立つところなので、隙間が出来るのは論外ですが、切断面が荒いだけでも汚く見えます。

そのために、胴付きのラインを鋸挽きするときには刃の薄い、真っ直ぐな補強板のついた『胴付き鋸』という専用の鋸を使うくらいですから。(導突鋸とも書きます。)

もちろん私も、胴付きを加工するときは胴付き鋸を使用します。やはり普通の鋸とは違いますよ。

職人さんたちも胴付きには気をつかうみたいですね。

小根枘の場合は、短い枘の先端がぶつかったおかげで胴付きが離れてしまってはマズイので、安全を見て、短い枘の先端の方にわずかに隙間が出るくらいの気持ちで加工します。

誤差を、本命である胴付きではなく、短い枘の方に逃がすわけですね。

驚き枘(仮名)・・・(笑)

さあ、最後に登場するのがこの枘です。 よーく見て下さい。

これって、どうやって組んだんでしょう ?

訓練校時代に先生がこの枘を見せてくれたときに非常に不思議に思い、どうやって組んであるのか聞いたけど、教えてくれませんでした。 自分で考えろってことですね。

そこで一晩考え、翌日に作ってみたのがこの写真のヤツです。

正式な名称が何というのかは知りません (^^ゞ

仕組みが分かってしまえば、なぁーんだ!という感じですが、いずれにせよちゃんと枘加工して組んであるんですよ。

皆さんも是非考えてみてください。答えはヒミツです・・・フフフ

(⌒_⌒)

木工の継手・仕口の種類はものすごく多い!

今回は18種類だけ解説しましたが、継手・仕口の種類はじつはものすごくたくさんあるんです。

私もとても覚えきれませんが、基本技術や作り方とともに解説している参考書もあります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。