コーヒーテーブルを作る

ちょっとした『お茶タイム!』に使えるコーヒーテーブルです。

キャスター付きなので移動が楽。 ウッドデッキの好きな場所へ置いて楽しみます。

もともと自分が欲しくて作ったわけではなく、ある時期に地元森林ボランティア団体から頼まれて木工教室の講師をしていたとき、製作課題の見本として作ったもの。

ほぞ組みや、相欠きなど、木工の技術を練習するのに丁度いい題材かな・・・と思った次第です。

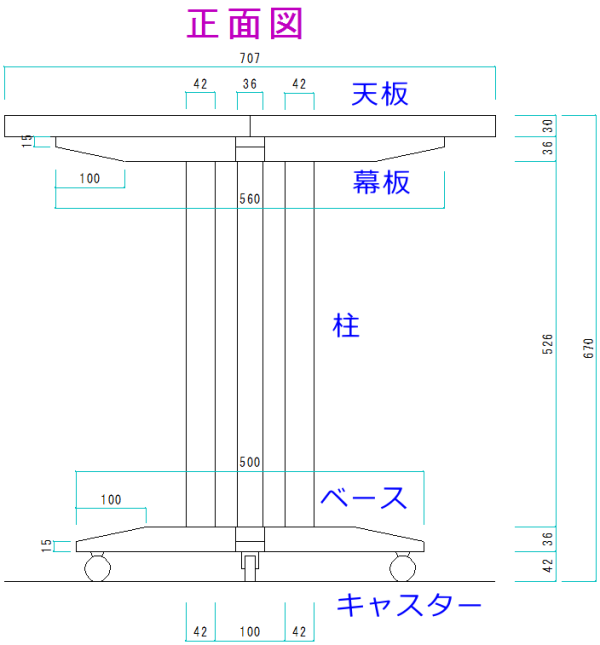

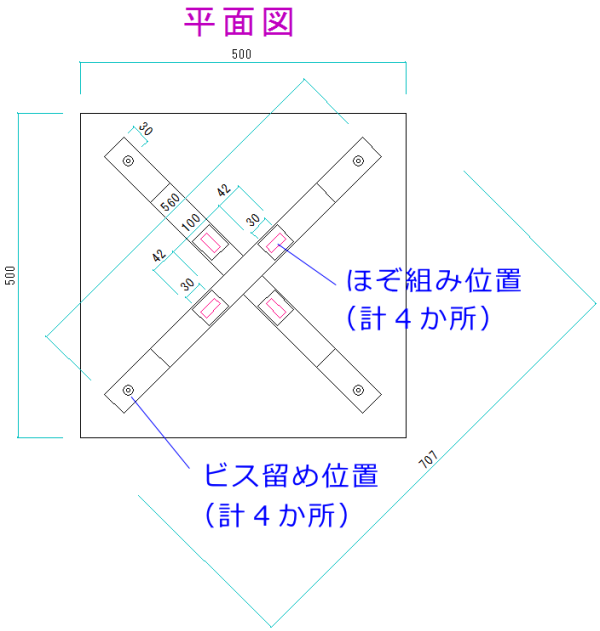

設計図

設計図は以下のとおりです。

パーツを作る

天板以外の材料はごくありふれた2×4材

これをテーブルソーで縦半割にし、手押しかんな盤と自動かんな盤で所定の断面寸法に整えます。

今回の断面寸法は、柱は42×36

幕板とベースは36×36

ツーバイ材を半割すると、ちょうど良く取れる寸法です。

角のみ盤でほぞ穴を掘ります。

ほぞ穴の完成

すべて打ち抜きほぞ、つまり貫通しています。

打ち抜きほぞ穴をあけるときは、一方からだけ角ノミを入れると出口が荒れるので、必ず両側から角ノミを入れてやります。

次に、柱の部材を作っています。

ほぞは、テーブルソーと『ほぞ取り治具』で切り出し、すべての部材にかんなをかけてパーツの準備完了!

相欠きでベースを組む

ベース部分は相欠きにした部材を十文字に組むので、しっかりと組めるよう事前に木殺しをしときます。

木殺しというのは、あらかじめ玄能などで叩いて木の繊維を少しつぶしておくこと。

叩かれた部分は少し細くなるので、組みやすくなります。

組んだ後は、叩かれてつぶれた部分が自然に戻ろうとするので、隙間無くピッタリ納まるというわけです。

あて木をして叩き込みます。

十文字のベースが出来ました。

次に、くさびを作っています。

くさびの材量は堅いのが望ましいので、今回は広葉樹のタモから切り出しています。

バンドソーがあると楽ちん♪

ちなみに、くさびを自作するのが面倒な場合は、市販もされています。

ほぞ組みの際、『くさび』はこんな風に使います。(模式図)

『ほぞ』にあらかじめ鋸で切り込みを入れておき、組んだ後で、切り込みの中にくさびを打ち込むと、ほぞが広がろうする力が働くので、しっかりとした組手が出来るというわけです。

部材の角を面取りし、サンディング

天板以外のパーツが揃ったよ。

全体を組み立てる

『ほぞ』と『ほぞ穴』の両方に接着剤を塗り、柱の『ほぞ』を、幕板とベースの『ほぞ穴』に挿し込み、ポニークランプで締め付けています。

その後、『くさび』を打ち込み

余分な長さをカットして・・・

『ほぞ組み』はこんなふうに納まりました。 極めて頑丈です。

脚部分の組みあがり

天板には、幕板から4か所のビス留めで固定

幕板と天板を固定するためのビス

木材の収縮に対応できるよう、ワッシャーとセットで用います。

ビスの直系を測り、幕板にあけるビス穴は、ビスの直系より太くしました。

これにより、ビスは天板にしっかり打ち込まれますが、幕板を貫通している部分では『遊び』があります。

天板が乾燥収縮してもその誤差を『遊び』で吸収するため、「天板に無理な力がかかって割れる」という事態を防ぎます。

天板と脚部の接合完了

キャスター4個を取り付けます。

出来た!

塗装前の状態です。

塗装して完成!

塗装は、水性ステイン(ウォルナット)を2回塗り+水性クリアニス1回塗り

ベース部分のアップ

テーブル自体が軽く、キャスターもついているため移動がとても楽!

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。