DIYで基礎工事 鉄筋入りの布基礎をDIYで効率良く作る方法

DIYで作った鉄筋コンクリート布基礎

サイズは7.28 m×3,64 m

施工 2005年

DIYで面積26.5㎡の布基礎を作った例をご紹介します。 小屋を建てるために作りました。

もちろん役所の建築確認は通しています。

基礎工事というと専用の道具や資材が大量に必要なイメージがあるため、素人の一個人にとっては敷居が高そうに見えますが、必ずしもプロが使う道具&やり方をそっくり真似るのでなくとも、DIYでも可能な方法があります。

手作りなので労力はそれなりにかかりますが、費用は10万円でおさまりました。 (^^)v

なお、建築確認申請が必要な条件 (=一般的には都市計画区域内で10㎡を超える場合。諸処の例外等あり。) で小屋などを建てる場合、その基礎は最低でも布基礎(またはベタ基礎)にする必要があります。

※ 関連ページ ⇒ 基礎工事と法律について

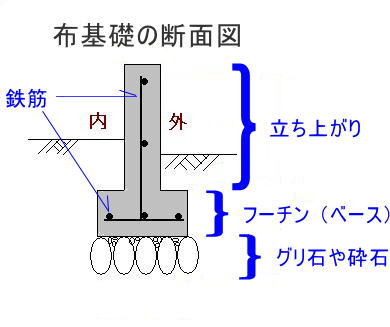

布基礎の断面はこうなってます

布基礎の断面は下のイラストのような 『 逆T型 』 になっていて、濃い灰色で示した部分がコンクリートです。

フーチンと呼ばれるベースの部分は、立ち上がりよりも巾が広くなっていて、荷重を分散させるのに役立っています。

その下には、地盤を安定させたり荷重を均等に伝えるために、割栗石(=通称「グリ石」)や砕石を敷いて転圧します。

費用10万円の内訳

これだけのものを作っても、DIYなので10万円以内に収まりました。

但し、時期が2005年での実績なので、現在はこれより物価上昇分余計にかかるはずです。

| 資材等の名前 | 数量 | 金額(円) |

| ミニバックホーのレンタル料 | 28,665 | |

| 生コン | 1.5 ㎥ | 21,800 |

| 砕石 | 2.5 ㎥ | 9,975 |

| 割栗石 | 0.75 ㎥ | 2,166 |

| 鉄筋 | 延べ164m | 8,444 |

| 丸セパ | 192 本 | 4,000 |

| 板ナット | 400 枚 | 2,000 |

| 型枠(コンパネ) | 7 枚 | 7,700 |

| アンカーボルト | 18 本 | 1,386 |

| その他の資材 | 12,995 | |

| 合計 | 99,131 |

では、以下に基礎工事の手順を追ってご紹介します。

DIY基礎工事の実際

必要なら整地する

土地が最初から水平なら良いんだけど、ここは緩やかに傾斜していたので、整地から始めなければなりませんでした。

まずは平らに均すために、高い部分の大量の土を切り取って、自宅の東側にある低い土地に運びました。

こんなのは人力だけではとてもやってられません。

なので、かつて自宅を自分で基礎工事したときと同じように、まず最初はバックホー(=ユンボ)をレンタルしての土工事からスタート!

小屋をつくる場所の、一番高いところと一番低いところの高低差は70cmもあるのです。 ミニバックホウで2回掘り取り分の土砂で、一輪車(ネコ)が一杯になります。

だからミニバックホウをほんの少し運転しただけで、いちいち降りて、一輪車を家の反対側まで運ぶのです (-_-;)

二人でやれば早いけど、うちの奥さんは力仕事が嫌いで、こういう場所には近寄らないので・・・

ちなみに、小屋を建てる予定地には土は捨てません。 盛り土になってしまうからです。

布基礎の溝掘り

土地を平らにしたら、次は『遣り方』を掛けるのが本筋ですが、遣り方があるとそれが邪魔でバックホーの取り回しが難しいため、布基礎の溝掘り(=根切り)のラインを地面にマーキングした上で、バックホーでおおまかに掘り取ってしまいます。

縄張り・水盛り・遣り方

建物を建てる際に基本となる、建物の正確な位置と水平を出すための作業です。 木の角材と板で、建物予定地を囲むように『遣り方(やりかた)』を掛けます。

※ 関連ページ ⇒ 縄張り・水盛り・遣り方の方法

深さ測定定規

「トンボ」と呼ばれます

遣り方の間に水糸を張り、水糸のラインにあわせ、根切りの深さと巾をチェック!

画像のようなトンボと呼ばれる木の定規を作って水糸に添わせて測ります。 基礎のベース巾が30cmなので、余巾を含め40cm巾に掘りました。

※ 関連ページ ⇒ 水糸の張り方

ミニバックホウの荒掘り後に、人力で丁寧に仕上げます。← じつはこれがキツイ! 腰にきます。(>_<)

地業工事

コンクリートを打つ場所の下に、割栗石(わりぐりいし)や砕石を敷いて突き固める作業です。

地盤を安定させたり荷重を均等に伝えるために必要なんですが、地盤改良された敷地では砕石だけでやるのが一般的なようです。

この小屋作りの事例では、特に地盤改良などしないので、昔ながらの方法で、割栗石と砕石を用いてやります。

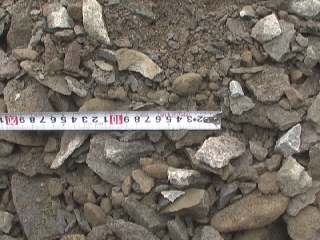

砕石屋に頼んでおいた割栗石が到着しました。 1個のサイズは10~15cm前後といったところでしょうか。

4トンダンプなので最大2.5㎥までしか運べませんが、今回は砕石を2.5㎥と、割栗石を0.75㎥買いました。

地元の川から採れた石を、採石場のクラッシャという機械で割ったものです。

ダンプで撒けてもらう場所にはあらかじめコンパネなどを敷いておくと、スコップで採るときラクです。

コンパネは、自宅を建てたときに余った使用品を取っておいたものを再利用です。

ネコ運搬ルート

建てる場所は道路から8mくらい離れているので、一輪車で何度も往復。

ルート上に古コンパネを並べておきました。 タイヤがめり込まずラクに運べます。

自宅2階からの光景です

まずは割栗石から投入。 1個ずつ尖った方を下にして縦に並べるので手間がかかります。・・が1日あれば十分。

こちらは砕石 サイズはいろいろ

クラッシャーランの「40ゼロ」という規格で、最大4㎝程度から、細かいダストまでいろいろな径が混じっています。これがかえって、目潰しに都合がいい。

(^^)v

砕石は、本当は基礎下に入れるだけならこんなに要らないんですが、床下全面や、建物周辺に敷いておくと、雨の日でもぬかるむことなく快適なので、余してもいいから多めに買っておきました。

割栗石を敷き込んだ後、その上から目潰しとして砕石を敷き・・・

レンタルの転圧機で転圧をかけ、修正しながら水平面をつくった状態です。

割栗石が土にめり込み、さらに割栗石のすきまに細かい砕石が密に入り込み、しっかりとした盤ができあがりました。

フーチンを作る

型枠作り

布基礎の逆T型になった下の部分を、ベースコンクリートとかフーチンとか言います。

これを作るためには、まず型枠を組み、中に鉄筋を配置してから生コンを打設します。

型枠ユニット(?)

ベースの型枠を組み立てますが、上の画像を見ると、組み立てというより、置いていくという感じですかね。(^^ゞ

型枠を作るときは、型枠の寸法を固定したり生コンの圧力で壊れないようにするため、セパレーター(=通称「丸セパ」)を用いるんですが、

現地でコンパネに穴を開けて丸セパを仕込むよりも、どこかで丸セパを仕込んだユニットを作って、それを現地に並べるほうが遙かに効率が良いです。 DIYでの基礎作りならこれがお勧め。

フーチンの設計寸法が巾30㎝、高さ15㎝なので、巾15㎝に切ったコンパネ2枚の間に、30㎝の丸セパを挟んで固定しています。

30cmの丸セパ C型

このユニットを、あらかじめ決めておいた割付図のとおりに置いていくのですが、コーナー部分は当然、長さに端数がでます。

そこは現地に合わせ、コンパネをカットしたりしてうまく納めます。

※ 関連ページ ⇒ DIY的な型枠の作り方

鉄筋を配置する

D13とD10の鉄筋を組み立てていきます。

鉄筋は近所の建材店に注文して届けてもらいました。 1本の長さが4mとか5.5mあるので、マイカーでは運べません。

火花が出ますよ~

出来るだけ長い状態で使用しますが、主筋どおしを繋ぐ補助筋などは、所定の長さに大量にカットしなくちゃならないので、ホームセンターからレンタルした高速切断機で、バシバシCUTしています。

ハッカーと結束線で組み立てていきます。

※ 関連ページ ⇒ 鉄筋を切ったり、加工・組立するには?

基礎ベース型枠

ベース型枠と鉄筋を組んでいる状態です。

この後、縦配筋と、立ち上がり部分の横配筋までやってから、生コン打設です。

鉄筋は中央にD13、両側にD10の、あわせて3本。 補助筋はD10でピッチ300mm

型枠ユニットを並べただけで連結したらズレないのか? と疑問に思うかもしれませんが、鉄筋を丸セパに固定し、さらに、ユニットどうしを引き寄せるように、なまし鉄番で端のセパどおしを繋ぐと、しっかり固定させてビクともしません。

鉄筋は丸セパの上に乗せていますが、本来はベースの下の方に寄せて配筋すべきなのでしょうけど、丸セパを高さの中央に入れているため、配筋もその位置になります。

この方法が施工しやすく簡単なので・・(^^ゞ

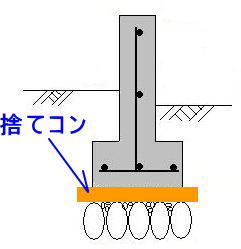

捨てコンはしないのか?

住宅の基礎工事などでは、フーチンの前に捨てコンクリート(=通称「捨てコン」)を打ちますね。

捨てコンは、基礎底面を平滑にするための墨出し(=ベース型枠の位置を墨打ちする)専用のコンクリートで、構造には関係ないものとされます。

もちろん、あるに超したことは無いですが、この小屋のような小規模の構造物の場合は、水糸からの計測があれば特に底面の墨出しまでは要らないし、砕石の地業できちんと平滑面を作っていれば特にベース型枠が暴れることもないです。

また、「捨てコン」って名前だけ聞くと簡単そうに見えるけど、実際にきっちり水平・平滑に仕上げるのは素人には至難の業。

下手に捨てコンをやると、かえって凸凹面を作りかねません。 砕石地業のままのほうが、凸凹を修正しやすいのです。

生コン打設と脱型

生コン会社に電話して生コンを買いますが、このとき、いわゆる「配合」(=呼び強度)を指定しないといけないので、その知識についてはこちらを参考にしてください。

※ 関連ページ ⇒ 生コンの「配合」って何?

この小屋のフーチン(ベース)には、生コン1㎥を入れました。 夫婦二人だけの作業なので大変忙しく、夏なので汗だくでした。 写真を撮っている余裕は無し。(^_^;

ベース生コンを打って1週間後、型枠をバラした状態です。 写真では豆腐みたいに見えますね。

丸セパはC型なので、先端の突起が外に出ます。でもここは埋め戻してしまう場所だし全然問題なし。

C型の丸セパはピーコン不要で、板ナットを締めるだけで固定できるため簡便で、私は立ち上がり部分にもC型を使っています。

基礎の外見に突起があっても気にしない・・・コンクリートの強度には何の関係もありません。

ちなみに突起が気になる場合は、ディスクグラインダーで切り落とせるし、玄能で叩いても折れてしまうのです。

立ち上がりを作る

布基礎立ち上がりの型枠を組んだところです。

小屋なので床を低くしました。立ち上がりは20センチしかありません。

建築基準法の基準より低いですが、建築確認のときは、小屋ということで建築主事さんからOKをもらっています。

水糸を型枠外端にあわせて張り、ラインを確認しますが、型枠のコンパネを、あらかじめ割付図を書いておいて寸法に切ってから組み立てるので、ほとんど狂いなく水糸の交点にピタリと合うのです。(^^)v

アンカーボルト先端の養生と、型枠の内部

アンカーボルトは鉄筋に結束して固定しておきますが、先端のネジ部に生コンが附着するのを防ぐため、ビニルテープを巻いておきます。

※ 関連ページ ⇒ アンカーボルトを入れる位置は?

生コン打設の小道具

生コン車から出た生コンを一輪車で受けて型枠まで運ぶのですが、型枠の入口が狭い場合は工夫が必要です。

上の画像は、立ち上がり型枠の巾12cmという狭いところに、生コンを一輪車からうまく投入するための小道具です。

「ロート」みたいなモンですね。 端材を使って自作します。

立ち上がり型枠に上に乗せて使います。これで、生コンのはみ出しをほとんど防げました。

これは「つき棒」です。 生コンを型枠内に投入したらこの棒でつついて、生コンが隅々までいきわたるようにします。

特に型枠下部の端っこの方は、隙間だらけの「ジャンカ」が出来やすいので、意識してそちらに行き渡るように入念につつきます。

プロの現場では電動のバイブレーターを使って振動を与える方法を使いますが、バイブレーターが無い場合はつき棒で代用可能。

さらに、型枠を外側からハンマーなどでコンコン叩いて振動を与え、生コンがうまく沈み込むように促します。

生コン打設作業は忙しいです。 この時も妻と二人だけでやりました。 ハーハー、ゼーゼー・・・

よって、打設時に写真を撮る余裕はありませんでした。

生コン車が帰り、天端をコテ均ししているときに、パチリ。 まずは木ゴテでおおまかに均し、金ゴテで丁寧に均します。

生コン打設1週間後、型枠をバラした状態。 それにしても単純な基礎ですね~。

天端均し

コンクリートだけでは基礎天端が荒れているし、正確な水平(レベル)がとれていません。

モルタルを使って天端均しをして仕上げます。

ベンダーで鉄筋を曲げ、板を挟むクランプを作る

天端均しには細長い型枠を使うんですが、それを押さえるための小道具としてクランプが必要ですが、これは鉄筋で簡単に作ることができます。

D10の鉄筋を曲げて、画像のようなクランプを14個つくりました。

コンパネから巾5cm程度の真っ直ぐな板を切り出し、2枚で基礎天端を挟みこみます。 板を挟むのに、自作の鉄筋クランプが活躍します。

その板の天端いっぱいにモルタルを敷き詰めます。 平均的には厚さ15ミリくらいが良いでしょう。 これが天端均し。

この板の天端高さが即ち基礎コンクリートの設計高さになるので、もちろん水糸からの下がり寸法でしっかり管理します。

セルフレベリング材

現代では天端均しにセルフレベリング材を使うことが多くなっており、ここで紹介したようなモルタル利用は古典的な手法といっても良いでしょう。

セルフレベリング材は非常にトロトロした感じのモルタルみたいなもので、流動性が高いため勝手に水平になってくれるというもの。

型枠をつけた状態で使用できるので、天端均しのために別に一工程設ける必要もなく、効率が良いですね。

私は使用経験がありません。 聞くところによるとそれなりに知識経験(&価格)が必要らしいので、確実を期すならばモルタル利用のほうが良いかもです。

この後、GLまで土を埋め戻し、残りの砕石を全面に敷き詰めて、基礎工事終了。

※ GL=グラウンドレベル。設計上の地盤面 (の高さ)

土間コンは打ちません。 材料費がもったいない。(^^ゞ

床下の換気対策としては、土台と基礎の間には基礎パッキンを挟んで全周換気し、土台・大引きは防腐木材を使う予定です。

なお、耐力壁の直下には連続した基礎が必要ですが、この小屋の耐力壁は外周のみなので、このような単純な「ロ」の字型の基礎になっています。

大引きの荷重を受ける床束を支える束石は、屋根完成以降、床を作る際に設置する予定です。

上の画像は、土台にする材木の刻みをするために材料を運び込んだ状態です。 土台だけはここで刻みをしました。

以上、DIYでの基礎工事でした。

上記建物を題材に、完成までの過程を動画に納めて3時間半に編集しています。

文章や静止画だけではなかなか分からない基礎工事や木材加工の詳細が、動画で詳しく理解できます。

ご自分で小屋(または家)を作るための、本当に役立つ具体的ノウハウが満載! ( 各工程の材料や費用の内訳資料付き )

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。