DIYで鉄筋を加工・組立するには? 建物の基礎を自分で作るための知識

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

使う鉄筋の種類

鉄筋には、ただの丸いやつと、表面がデコボコしたやつがありますが、住宅の基礎に使うのは表面がデコボコしたやつです。

これを、異形鉄筋(いけいてっきん)といいます。

※ 正式には異形棒鋼(いけいぼうこう)と呼びますが、このページでは一般的な「異形鉄筋」という呼び名で書きます。

表面がデコボコしているから、物理的にも摩擦が効いて、コンクリートとの付着力も強そうだな・・とは素人目にも思います。

住宅基礎(布基礎の場合)に使う鉄筋の太さは、引っ張り力を受け持つ、主たる部分が13ミリ、主たる鉄筋を繋ぐ役割の鉄筋(帯筋などともいいます。)が10ミリでいいです。

名称は、それぞれD13、D10 と呼びます。

ただし異形鉄筋の場合は、13ミリだとか言っても、どこかを測ってみて13ミリあるというわけではありません。

なにしろデコボコしているので、場所によって皆寸法が違うのです。

異形鉄筋の太さの「○○ミリ」というのは、単位長さ当たりの重量で決まるそうです。

だから、建材店に13ミリの異形鉄筋を注文して、届けられたものをノギスで図ってみて、『12.5ミリしかないではないか!』、なんてことは言わないほうがいいのです。・・・言わないか(^_^;

こういう鉄筋の定尺は、4mとか5.5mとかの種類があって、建材店に注文すると現場まで届けてくれます。

束ねられてると非常に重いけど、1本1本なら十分に片手で持って歩ける重さですよ(^^)v

どのくらいの重さかというと、D13は1m当たり1kg、D10は1m当たり0.56kgなので、例えばD13の4mものは、4kgしかないことになり、1本だけ持ち運ぶのは楽勝!

鉄筋の価格

さて、鉄筋の値段ですが・・・

例として平成17年に私が小屋の基礎を作ったときは、1m当たりの単価は、D13が70円、D10が40円程度でした。

でもそれ以降、建材、とくに金属類の価格が高騰したので、今現在はもっと上がっていると思います。

切断方法

どうやって切るのでしょうか?

私の自宅建築のときは、知り合いから鉄筋カッターという大きなペンチみたいな工具を借りて切ったり、ディスクグラインダーに鉄鋼用の切断砥石をつけて切ったりもしました。この場合、火花がたくさん出ます。

ディスクグラインダーだと、不安定で怖いので、小屋作りのときはホームセンターから高速切断機をレンタルしてカットしました。

高速切断機だと、楽だし速いです。単管パイプなんかも安定してカットできるしね。 これ、オススメ(^^)v

これは高速切断機で鉄筋切断の様子です。 最も安定して鉄筋カットができますが、火花がたくさん出ます。革手袋をしてやりましょう。

レンタル料は、1泊2日で千円程度なので、日を決めて鉄筋カットをまとめてやってしまうのが得策かも。

でも今は、高速切断機も1万円台で買えるようです。これがあると金属加工が楽なので、この際1台買おうかな?

↑ じつはもう買っちゃいました(H19現在)(^^ゞ

↓↓↓

なお、ディスクグラインダーでもカットできるけど、この方法は工具を手で持つので安定感がイマイチ。

ちょっと怖い感じがするし、高速切断機に比べると効率も劣ります。

ディスクグラインダースタンド

しかし、ディスクグラインダーをスタンドに固定して使えば安定感が増すので、ディスクグラインダーを所持している場合は、スタンドだけ購入することで、高速切断機を新たに購入するよりも費用が抑えられるメリットはありそうです。

鉄筋を曲げるには?

じつは、鉄筋を舗装道路のような平らなところに置いて足で踏みつけ、手で持って引っ張り上げれば曲がります。

案外柔らかく、人力で曲げられるです。

でもそれだと、曲がりの半径(R)が大きくなりすぎて実際には使い物にならないので、やっぱり工具が必要です。

曲げるための工具のことをベンダーといいますが、簡易なベンダーがホームセンターでも売られているので、これで出来ます。

ただし、画像のようなものは柄が短く、これ単独では相当の力を入れないと曲げられません。

普通は長くて頑丈なパイプ状のものを、柄に挿し込んで使います。

私は1mの鋼製水道管を買ってやりました。これでテコの原理が働き、楽~に曲げられます(^^)v

↓↓↓

ベンダー自体は小さなものなので、四隅の穴から動かないものにビスなどで固定してから使います。このタイプは「バーベンダー」と呼びます。

ベンダー自体は小さなものなので、四隅の穴から動かないものにビスなどで固定してから使います。このタイプは「バーベンダー」と呼びます。

溝に鉄筋を落とし込み、柄を回すと曲がります。

ベンダー自体は、動かないよう、しっかりしたものに四隅の穴からビスなど打って固定しておきます。

市販のバーベンダーの柄に水道管を挿して、テコの原理を働かせる。これなら13ミリも楽勝で曲げられます。

市販のバーベンダーの柄に水道管を挿して、テコの原理を働かせる。これなら13ミリも楽勝で曲げられます。

または、鉄筋カッターがある場合は、カッターについている突起に鉄筋を引っ掛けて、人力で曲げれば曲がります。

または、鉄筋カッターがある場合は、カッターについている突起に鉄筋を引っ掛けて、人力で曲げれば曲がります。

バーベンダーを使う場合、短い柄だけでは相当な力が必要なため、私は柄に1mの水道管を突っ込んでテコの原理でやっています。

この方法がお勧めなんですが、もしも水道管が手に入らない場合は、バーベンダーのメーカーが販売しているこういう商品もあります。 鉄筋に引っ掛けて曲げるものです。

鉄筋の組立て

組み立ての際、鉄筋どおしを繋ぐのは、交差部分に結束線という細い針金(U字型に折れ曲がっている)を回し、ハッカーという工具の先端の爪に引っ掛け、ハッカーをクルクル回すことにより緊結されます。

ハッカーも結束線もホームセンターで手に入ります。安いものです。

↓↓↓

DIY的鉄筋組立のウラワザ

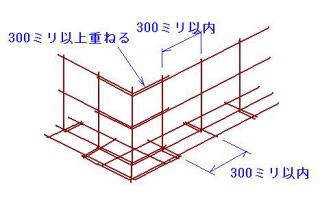

例えば布基礎のコーナー部分はこんな感じで鉄筋を組立てなければならないんですが、

下のほうはともかく、上のほうの鉄筋を正確な位置に組み立てるのは難しそうに思えます。

しかも、セルフビルドは大抵たった一人での作業が多いので、一人で鉄筋を空中の所定の位置に固定するのは何か工夫がないと出来ないです。

そこで、私の常套手段はというと、ベース(別名フーチン)型枠の上に、コンパネなどで作った簡単な台を乗せ、その上に上の鉄筋を乗せた状態で、組立筋を結束するというもの。

もちろん、台の高さは基礎ベースから上部鉄筋までの設計高さに合わせます。

この状態で縦筋を組み、基礎センターに水糸を張り、主鉄筋の「通り」を調整・確認し、さらに斜めの筋交い筋を取付け、仮設の鉄筋で控え杭などを打って鉄筋の位置を完全に固定した後、静かに台を抜き取ります。 これでOK

(^^)v

ちなみに、下部(ベースの中)の鉄筋は、ウラワザ的には、セパレーター(丸セパ)の上に乗せるのが一番簡単

でも自分で1本1本の鉄筋を組み立てるのではなく、はじめからある条件のもとに組み立てられたユニット鉄筋という商品もあります。私は使ったことがないですけど。

⇒ ユニット鉄筋の例

業者さんの間では主流になりつつあるようで、これを使えばかなり早く施工できるそうですよ。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。