ブロックで土留めを作る DIYで作るノウハウ

DIYで敷地にちょっとした土留めをする際、専用の擁壁ブロックを積むとかではなく、ごく一般的な空洞ブロックを利用して土留めを作った例をご紹介します。

敷地東側の境界付近が傾斜しているので、ブロック2段積みで中に鉄筋を入れ、高さ40センチの土留め擁壁を作ります。 出来上がった平らな面はレンガを敷き、敷地が有効に使えるようになりました。(^^)v

BEFORE

AFTER

さらにレンガ敷き

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

空洞ブロックの種類(タイプ別)

空洞ブロックには、外見は同じでもA種(軽量)、B種(AとCの中間)、C種(重量)などがあるけど、土留めに使うのでもちろんCの重量ブロックを購入。

ブロックの厚さは100、120、150と種類があるけど、今回は120を選びました。

場所によってタイプを使い分けなければならないので、一応設計図を描いて、タイプ別個数を割り出してからの注文です。

建材店のトラックがやってきて、パレットで降ろしました。

100個弱もある。これを全部DIYで積むのか・・(^_^;

基本、横筋、コーナーの3種類すべてあります。

基本ブロック

お馴染みの空洞ブロック

お馴染みの空洞ブロック

上下同じ

横筋ブロック(よこきん ぶろっく)

横(水平)に渡す鉄筋を通せるようになっているブロック

横(水平)に渡す鉄筋を通せるようになっているブロック

ひっくり返すと、裏はこのとおり

ひっくり返すと、裏はこのとおり

コーナーブロック

一方が『行き止まりに』なっているので、コーナーや端部に使える。

一方が『行き止まりに』なっているので、コーナーや端部に使える。

ひっくり返すと、横筋ブロック(の端部)として使える。

ひっくり返すと、横筋ブロック(の端部)として使える。

ブロックの寸法や目地巾

ブロック1個の長さは39㎝なので、目地を1㎝とり、設計上40㎝として計算。

なので、例えば長さ10mの構造物の場合は10m÷0.4m=25個必要・・・ということになるわけです。

ブロック1個の高さは19㎝なので、目地を1㎝とり、設計上20㎝として計算。

必要段数は例えば高さ1m積むには1m÷0.2m=5段・・・ということになるわけです。

1段目ブロックを積む

左がセルフビルドの自宅、右がハーフセルフビルドの「母の家」、敷地境界にあるのがセルフビルドの鉄筋コンクリート擁壁(笑)

既存擁壁の背面(左側)に高さ40㎝のブロック土留めを作ります。

まずは擁壁裏に採石(CR25-0)を埋戻し、転圧しました。

※ たくさん見えるペットボトルは、擁壁天端から出ているアンカーボルトで怪我しないようにするためのもの。

次に、1段目ブロックの天端高さとラインに沿って水糸張り。

参考ページ ⇒ 水糸の張り方

コンクリートを敷き、まだ固まらないうちに1段目のブロックを置いていきました。

今回は1段目を基本ブロック、2段目を横筋ブロックにして、2段目天端下に横鉄筋を通す計画です。

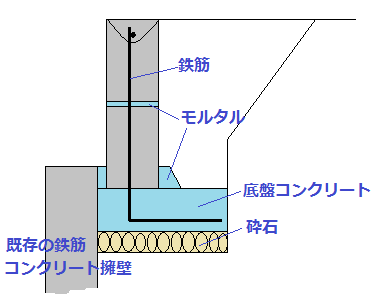

本来は、こんな感じでコンクリートの底盤を作り、底盤の中から鉄筋を立ち上げてブロックに通す方法が王道だと思いますが・・・

でも今回の土留めは、上図のような厚い底盤ではなく、厚さ5センチほどの捨てコンを敷いた上にブロックを乗せています。

① 現状の地形からして底盤コンクリートを全長にわたって作ると、相当量の土を取らなきゃない。 ② 2段積み、高さ40センチしかないので、底盤を作るのは少し大袈裟な感じがする・・・というのが理由です。要するに楽をしたい。

(^^ゞ

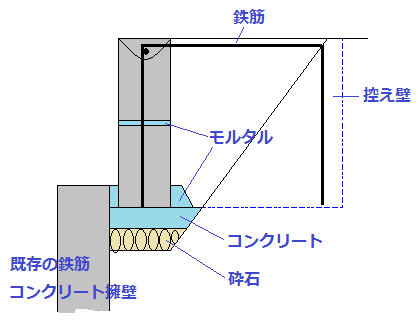

そうは言っても、これだけだと土圧を受けて転倒・滑動しやすいので、ブロック4個おきに控え壁を設け、鉄筋は控え壁の中まで通して一体化させることにしています。

(このやり方はあくまで自己流です。 正しい方法というわけではないですので、そのつもりで見てくださいね)

1段目を設置したところ

控え壁はコーナーブロックを使い、交差部分はこのように開けておきました。

後から型枠を当ててモルタルで埋めますが、ここに鉄筋が入ります。

まずは鉄筋を入れる穴(ブロックとブロックの合端)以外の空洞に、モルタルを詰めました。

シャベルで投入し、棒で押し固めています。

空洞を埋めるのか?

今回作るのは土圧を受ける土留めなので、空洞はすべてモルタルで埋めてしまいます。 強度もアップするし、重量があるほうが擁壁としては有利だし。

空洞に詰めるものとして、砂でも代用可能だけど、念のためすべてモルタルにしました。 よくあるような新聞紙を詰めて表面だけモルタル・・・というようなことはしません。(それじゃ雨水が入らないだけで、空洞と変わんないから。)

交差部にはコンパネの切れ端を当て、鉄筋クランプで固定。

(これが型枠がわり)

鉄筋クランプは自作するのですが、10~20本くらい常備しておくと、なにかと便利(^^)v

既存の擁壁との隙間にもモルタルを詰め、コンパネの切れ端で押し固め

縦筋をブロックとブロックの合端に入れるんですが、モルタルが固まるまで縦筋が倒れないよう、仮に横筋を配置して結束線で仮固定しちゃいます。

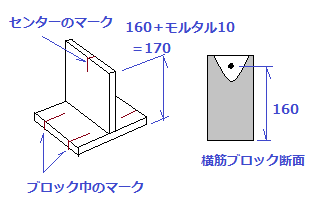

横筋を空中の所定の位置に留めるには、コンパネで作るこんな簡単な治具が便利

ブロック1個の高さは190だけど、横筋ブロック上部の『溝』の真ん中付近に横筋を配置する場合、下端から横筋までは160位

ブロックを重ねる際のモルタル厚を10として、160+10=170 の高さの治具です。

横筋がきっちりとセンターに来るよう、治具にはブロック巾の位置をマーキングしてあります。

この状態でモルタル投入

ブロック塀だと縦筋はブロック1個おきが普通なそうだけど、これは土留めなので、すべての合端(つなぎ目)に縦筋を入れました。

外水栓の排水パイプをブロック土留めの中に通す予定なので、2段目を積む前にパイプと枡を設置

2段目ブロックを積む

水糸を2段目天端高さに張り直し、横筋ブロックの積み込み開始

塀と違い、モルタルはたっぷりコッテリ(笑)、溢れんばかりに盛ってますよ~(^^)

もちろん、仮に配置していた横筋があると積めないので、はずしてしまいます。

ブロックのカット方法

コーナーなどで横筋が通る箇所を欠きとらなきゃないので、ブロックをカットします。

レンガのカットと全く同じで、ダイヤモンドホイール(ブレード)を装着したディスクグラインダーで切り込みを入れ、石頭槌でコン!と叩くと、簡単にカットできます。

ただし粉塵がスゴイので、マスクは必須

( グラインダーの切り込み無しに、いきなり石頭槌で叩くと、大抵割れてしまう。)

2段目、積み終わり

反対側から見るとこんな感じ

横筋ブロックの『溝』と、縦筋の様子

横筋を曲げ加工しています。

ブロック4個おきに配置している控え壁(ブロック)まで通すので、ちょっと複雑

寸法間違えないよう、曲げ位置にチョークで印して、バーベンダーで曲げていますが、バーベンダーだけでは力不足なので、バーベンダーの柄に1mの水道管を突っ込んで「テコ」にすれば簡単に曲がります。

現場に設置し、結束線で組立て

横筋ブロックの溝の真ん中あたりに来るよう、少し浮かせた状態で固定します。

控え壁としてコーナーブロックを使用しているので、端部の穴の下のほうまで鉄筋を伸ばして入れました。

奥のほうはブロック1段積みにしました。

1段だけですが横筋ブロックを使い、鉄筋を通しています。

埋戻しをして固める

モルタルが安定して固まるのを待ってから、埋め戻しをしました。

土と砕石を交互に少しずつ入れながら、柱材でドスドスと突き固めています。

排水管を埋めた箇所は、管の周りに砂を巻き込むようにして、管を壊さないよう衝撃を加えず丁寧に埋戻し

ここは最終的にレンガを敷く予定なのです。

ブロックの天端にエッジ(境界)になるレンガを1列、モルタルで固定しました。

ホームセンターからプレートランマ(転圧機)を借りてきて、砕石を敷き均しました。

あとは砂を敷き、レンガを並べます。

レンガ敷き込み中の様子です。

参考ページ ⇒ レンガ敷き

以上、ブロックで土留めを作る内容でした。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。