DIY的 レンガの敷き方(施工編 part1) とっても大事な下地の作り方

最初にこのページに来た方は、準備編から順番に見ていただけるとありがたいです。

レンガ敷きの施工の流れは大雑把にいってこんな感じ↓↓

境界レンガの据え付け

下地砕石の転圧

砂とレンガの敷き込み

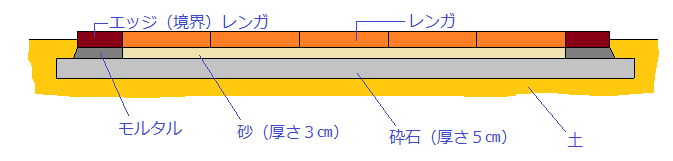

土の上に採石を敷き、その上に砂を厚さ3㎝ほど敷いて水平に均し、本体の敷きレンガを敷き並べるだけ。

敷きレンガどうしは互いにくっつけて並べるので目地は取りませんが、くっつけて並べてもわずかな隙間は必ず出来るので、後から隙間に珪砂を充填します。これでレンガが安定して動かなくなります。

境界線に敷くレンガだけはモルタルでしっかり固定し、本体の敷きレンガが動かないようにします。

モルタル固定するため、境界レンガには目地を設けます。

レンガは表面を覆っている素材だけど、それが長期間に渡って凸凹が出来たり部分的に沈み込んだりしないようにするには、下地である砕石層の厚さや質、さらにその下の土の層が大事

アルファルトの舗装道路だって、アルファルトはあくまでも表面を覆っている『皮』であり、車の重さを受け止めて舗装を構成しているのは、アスファルトの下の砕石層や凍上抑制層なんですよね。(私は昔、土木工事の設計・監督をしていたことがあったもので・・・)

今回のレンガ敷きは、『敷地の東側』と『アプローチ』の2箇所でやりましたが、それぞれは元地盤の条件が正反対で、敷地東側は盛り土、アプローチは切り土になります。 だから、土工事のしかたも違ってきます。

盛り土の土工事と砕石転圧

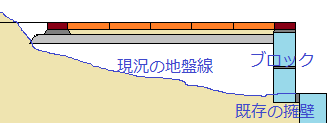

レンガを敷く場所が現況地盤線より高い。

(東端はブロック2段で土留めしてある)

ここはレンガの下地が盛り土になるため、将来の沈み込みを極力なくすよう、下地の土と砕石を十分に転圧する必要あり。

まずはブロック土留めの裏側に、土を厚さ15㎝くらいで埋戻し、足でよく踏み固めます。

突き棒でドスドス!と突き固め

突き棒は、重さのあるものなら何でもいいけど、柱材の残材があるのでそれを使ってます。

本当はランマをレンタルしてくればベストだけど、今回は大した面積でないので人力でドスドス・・・

土の上に薄く砕石を敷いたのは、土だけよりも、砕石を敷いた方が転圧がしやすいからです。

土にもいろいろ種類があり、埋め戻しに適した(つまり将来沈み込みにくい)土となると、粘土っぽいのは良くなくて、小石がたくさん混じったような土がいいんですよね。

今回も本当は土と砕石を混ぜて埋め戻せばベストだけど、そこまでやってらんない(笑)から、細かく層に分けてやってます。

というわけで、さらに2層目の土を10㎝ほど被せて埋め戻し・・・

まずは土だけ、突き棒で突き固め

最後に採石を厚さ5㎝ほど敷きつめ、機械で転圧します。

埋戻しをなぜ2層に分けたかというと、一度に全部埋め戻してから転圧すると、良く締まらないからです。

層の厚さが厚いと、上から突き固めても下のほうまで影響が及ばないわけですね。

一般の土木工事では厚さ30㎝ごとに層を作ってランマで転圧することが多いのですが、今回は人力転圧で力が弱いので、半分の15㎝ごとにしました。

さて、砕石を転圧するために、プレートを借りてきましたよ。

通称プレートと呼ばれているこの機械は、『振動コンパクター』とか『プレートランマ』とも呼ばれ、エンジンをかけるとベース部分にあるプレート状の鉄板が細かく振動しながら前に進みます。

この振動で砕石が揺すられ、小さい粒が大きい粒の間に隙間なく入り込み、機械の重さで上から圧縮されて、きれいに締まった平らな盤が出来上がるのです。

うちの近所のホームセンターで、1泊2日 1,500円でレンタルしてます。

非常に重いけど、なんとか一人でハッチバックの車に積み下ろしできます。ホームセンターでは係の人と二人でやるから問題ないですが・・

プレートで1回目をかけた状態です。 この後、さらに2~3回かけます。

切り土の土工事

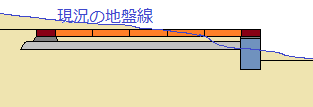

ここは敷地東側とは逆に、大半が切り土、つまり土を切り取って路盤を作ることになるので、比較的楽

この場所は、掘ってみた感触からして、盛り土で造成されたような土地ではなく地山

つまり、昔からの地盤でよく締まっているため、これを生かし、必要以上に掘り過ぎないよう注意します。

下手に掘り過ぎると、せっかくの堅い地盤を乱してしまい、逆に軟らかくなっちゃいますからね~。

このため、最後はスコップを横から差し込むようにして、予定の高さまで土を切り取りました。

敷地東側の境界レンガ

アプローチの境界レンガ

境界レンガは、敷いたレンガの端が崩れないよう、『堤防』のような役割を果たすします。

本体の敷きレンガは砂の上に敷き並べるだけなんですが、境界レンガはモルタルでシッカリと固定しました。

先に境界レンガを所定の位置に、ラインを正確に水平に据え付けすることさえ出来れば、あとはこれを基準にして砂を真っ平に敷き均すことが簡単にできますよ(^^)v

今回のレンガ敷きは2か所とも地盤が傾斜地だったので、平らに均した後、境界レンガの片側がブロックの上、もう片側が砕石の上にモルタルで固定するという方法です。

敷地東側の境界レンガ

モルタルと接着させるので、あらかじめレンガを水に漬けておきます。

レンガがカラカラに乾燥していると、レンガがモルタルの水分を吸ってしまい、モルタルが正常に固まらなくなる恐れがあるからです。 この容器は古い衣装ケース

水糸を張り、高さとラインを合わせながら1個ずつモルタルの上にレンガを乗せています。

ゴム槌や鏝の柄で、レンガをコンコン叩きながら、水平器で確認しながらやります。

これを速くできるかどうかは、ひとえにモルタルを乗せる量が適当かどうかにかかっている・・・という感じの作業ですね。

慣れた人、上手な人はこの時点で目地モルタルもいっしょにやってしまうようですが、下手な私は目地を後回しにして、まずはレンガだけどんどん進めていきます。

そのほうが、多少時間はかかっても、素人的には確実に施工できて楽だと思います。

水糸関係は、このページにまとめています。↓↓

ちなみに、DIYでモルタルを練るには普通はフネと呼ばれる容器の中で砂とセメントと水を人力で練り混ぜたり、あるいはコンパネの上で練り混ぜたりすますが、量が多いと大変な労力なんですよね。

私はH23に約5万円でコンクリートミキサーを買ったので、とても重宝しています。

↓↓↓

コーナーに来ると、レンガをカットしなければならなくなるので、その時になってからカットするのも大変なので、モルタル練りが一段落したところで、レンガを仮に並べてみてカット寸法を測り、この時点で事前にカットしちゃいます。

レンガのカットはダイヤモンドホイールを装着したディスクグラインダーでやると、いとも簡単

一通りレンガを据え付け終えたら、目地鏝に持ち替えて、目地モルタル入れ

目地巾は狭いより広いほうが断然作業がやりやすいデス!

私の場合は13~15ミリ程度あけてレンガを据え付け、12ミリや9ミリの目地鏝を使うようにしてます。

モルタルを扱うとき、私は必ずゴム手袋をしています。

セメントはアルカリ性が強いので、直接皮膚に触れると荒れますよ~

最後に、水で濡らしたスポンジで、余分なモルタルを拭き取り

これはキッチン用のスポンジですが、すぐにボロボロになるので、何個か用意しときます。 まぁ、安いものだしね・・

東端と南端の境界レンガ据え付け完了

(これは2段ブロック土留めの上に据え付けています。)

奥のほうは、地形の関係でこんな風に1段下げてます。

段差を構成しているのは重量ブロック

東端の境界レンガから所定の距離をおいた位置に水糸を張り、もう一方の境界レンガを据え付けました。

こちら側の境界レンガは砕石の上にモルタルを敷いて、その上に並べています。 ( これが一般的な境界レンガの据え付け方 )

今後は、両方の境界レンガの間に砂を敷き、本体のレンガをただ並べていくだけです。

この際、この所定の距離ってのが、悩むところなんですが・・・

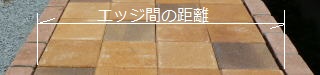

境界レンガ間の距離の考え方

本体の敷きレンガは、境界レンガと境界レンガの間にはめ込む・・・ということを考えると、敷きレンガのカット作業を出来るだけ少なくするには、境界(エッジ)レンガ間の距離は、単純に考えて敷きレンガの寸法の倍数にすれば丁度良いことになります。

理論上は、これでピッタリ入って隙間無しというわけです。 今回使う敷きレンガは、縦横の寸法が230×230の平板タイプ、つまり正方形のレンガを基本4列なので、230×4=920ミリが、エッジ間の距離ということですね。

でも現実には、レンガそのものに寸法誤差があるし、境界レンガの据え付けラインにも施工誤差があるはず。

その結果、どういうことが起きるか想像してみると・・・

境界レンガ間の距離が、実際の敷きレンガを並べた寸法に対して

1、わずかに短かった場合(1~3ミリ位)端に入れる敷きレンガを数ミリだけカットすることになり、これは非常に難しい作業になる。 レンガのカットは数センチ以上なら簡単だが、1~2ミリだけカットするのは難しいため |

2、寸法ピッタリか、わずかに長かった場合(1~3ミリ位)この状態は理想的だが、全延長にわたってこの精度で施工できるとは思えず、非現実的 (プロなら可能かも) |

3、少し長かった場合(5~6ミリ位)5~6ミリの隙間では、珪砂を入れるには広すぎ、かといってドライモルタルを入れるには狭すぎ、どっちつかずの中途半端 これでは端部の処理がやりにくい |

そこで今回は中途半端を避け、境界レンガ間の距離をあえて広く取り、両側の隙間にドライモルタルを充填することにしました。(本体の敷きレンガはくっつけて敷きつめ、珪砂を充填します。)

ドライモルタルは乾燥状態のモルタル・・・つまり水を加えず、砂とセメントだけを混ぜて作ったもので、サラサラした状態なので充填作業がしやすく、充填した後は地面の湿気や雨を吸ってやがて固くなります。

これを入れるには最低10ミリ以上巾があるほうがやりやすいので、今回は敷きレンガの寸法×4列分の920ミリに加えて両側12ミリずつ、計24ミリ足して944ミリとしました。

アプローチの境界レンガ

ここは、片側がブロック(1段)の上に乗る予定なので、まずは巾12センチの重量ブロックを設置しています。

丁張をかけて水糸を張り、地面に溝を掘って砕石を敷き、突き固めてからモルタルを敷き、その上にブロックを水糸に合わせて据え付ける・・・という手順

目地は1センチほど取り、モルタルを充填

ブロック塀などの場合は目地だけにモルタルを入れ、空洞部分は空洞のままにするのが一般的ですが、今回は土留めを兼ねているし、上にレンガをモルタルで固定するため、すべての空洞もモルタルで充填しました。

敷きレンガが到着しました。

アプローチに敷くのはリージェンシーというレンガで、サイズは W 115 * L 230 * H 40

単価が1個98円のものを286枚買いました。

カラーは『ゴールド』と『タン』の2種類があり、敷きレンガ本体はゴールドをメインにして、タンをところどころに混ぜてアクセントをつける計画です。

タンはゴールドより色が濃いので、境界レンガはすべてタンにして、境界線が目立つようにしました。

まずは仮置きしてみて、コーナーでカットが必要かチェック

水糸に高さとラインを合わせながら1個ずつモルタルの上にレンガを乗せています。

ゴム槌や鏝の柄で、レンガをコンコン叩きながら、水平器で確認しながらやります。

境界レンガはこの後、敷きレンガ本体の高さの基準になる・・・というか定規になる存在なので、高さに凸凹ができないよう、けっこう気を使ってやってます。

直線区間を先にやってしまい、次に、これを基準に曲線区間に入ります。

カーブしている区間は水糸を張れないので、ブロックを据え付けたら時々こうして高さをチェックしています。

この区間は水平なので、レンガ4センチ+モルタル1センチ=5センチの差を確認

こんな感じで、アプローチは左にカーブさせているんです。

ちなみに、カーブ区間や変な角度で接するところは、目地が大幅に開くので、コンパネの切れ端を使い、こんな簡易な型枠?をつけてやるといいです。

なにか考え込んでる。 その様子を2階テラスから妻が盗撮 (^_^;

もう一方の境界レンガを据え付けますが、直線区間は水糸を張り・・・

カーブするところは、薄板を曲げて杭に固定し、水糸と同じようにラインと高さの目安にします。

板の下端を、レンガの高さ基準にしています。

ここは道路の側溝に擦り付けるため、レンガも若干勾配をつけています。

境界の部分だけ先に採石を敷いて突き固めました。

モルタルを敷き、レンガを据え付け

これでアプローチの境界は完成!

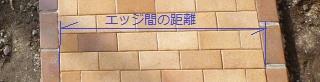

境界レンガ間の距離は?

アプローチは『ランニングボンド』というデザインパターンで敷くし、カーブしているところもあるため、もともとレンガのカットが多数必要になるのを覚悟の上

そのため、境界レンガ間の距離を、今回は実験を兼ねてレンガ寸法のピッタリ倍数にしてみました。

230ミリ×5列=1150ミリ です。

あらかじめ、敷きレンガに使うリージェンシーレンガを5列ならべて実測してみたら、ピッタリ1150ミリになっていたので、うまく作ればピタッ!と入るはず

でも実際は・・・ 施工編 part2にてご覧ください。

エッジ間に、水平器を巻き付けた板を乗せ、地盤までの下がり寸法を調べています。

砕石厚さ5センチ+砂厚さ3㎝+敷きレンガ厚さ4センチで、計12センチ下がっていればOK

こまめに測って、浅い箇所はスコップなどで削り取ります。

その後、砕石敷き込み

これも、今と同じ方法で高さチェックと転圧をを繰り返し、きっちりとした盤を作ります。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。