DIY的 レンガの敷き方(施工編 part2) 砂を平に敷く方法や、レンガ敷き、目地の処理

砂を敷き均して、レンガを敷く

敷地東側

アプローチ

レンガは砂の上に乗るので、レンガ敷きの仕上がりが凸凹無く、真っ直ぐキッチリ出来るかは、砂が所定の高さで真っ直ぐキッチリ敷きならされるかどうかに掛かっているわけです。 砂は責任重大(笑)

でも今回は、境界レンガという、高さの基準になるものをすでに作っているので、適当な板で簡単な定規を作ってやれば、砂均しとレンガ敷きは、速く正確にできます。 敷地東側のレンガなんて、カット作業が少ないこともあって一日で全部できてしまいました。

(逆に、高さの基準になるものが何も無ければ、砂を所定の高さで真っ平に敷きならすのは相当難しいと思います。)

敷地東側の砂均し ~ レンガ敷き

まずは『砂均し定規』を作りました。

砂を巻出し・・・

自作の定規で平らに均します。

レンガを置いてみました。

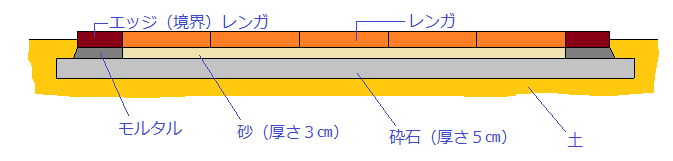

砂均し定規とは

2枚の板を、段差をつけて固定しただけの、超カンタン構造の便利道具

長い方の板の両端を境界レンガに乗せて砂を均すと、砂は、図のAの寸法分だけ境界レンガより低い高さで、真っ直ぐに均されます。

砂を巻出したら、まずは適当な板でおおまかに均し、足で踏みつけて固めます。

その後、砂均しの仕上げにこの道具を使うのですが、モンダイは、Aの寸法をいくらにするかということ。

今回使うレンガの厚さは40ミリなので、計算上はAを40ミリにすれば良いのですが、砂の沈み込みが必ずあると思われるので、沈む量を3ミリと仮定して、最初はA=37ミリにして実験してみました。

ところが、レンガを砂の上に置いただけで境界レンガと同じ高さになってしまったので、Aをもっと少なくする必要有りと判断し、実際には A=33ミリ つまり沈み込み量7ミリと想定してやってみました。

ある程度砂を均したらレンガを敷いていきます。

この状態で、敷きレンガは境界レンガより4ミリほど高くなっていました。 将来の沈み込みを見越し、これで良しとします。

(本体の敷きレンガが境界レンガより低いとカッコワルイので、少し高いくらいが丁度いい)

目地は設けないので、レンガどうしはくっつけて敷きます。

でも、同じブリックヤードレンガでも、測ってみると『ゴールド』より『タン』が平均で2ミリほど小さく、どうしても隙間ができてしまいました。 あとで隙間に珪砂を詰めます。

この方法で、レンガ敷きはサクサク進みますよ~(^^)v

だいぶ出来ました。南側から見た様子

北側から見た様子。 寸法のハンパなところはレンガをカットして敷きます。

砂均し定規が入らない狭い場所は、適当な板で均しています。 真っ平にするのはけっこうムズカシ・・

レンガ敷きはひとまず終了。 あとは隙間に珪砂やドライモルタルを詰めていきます。

アプローチの砂均し ~ レンガ敷き

こちらもやはり、砂均し定規を作りました。 敷地東側のときとは寸法が違うので、別に作ってます。

ここで使った砂均し定規

敷きレンガの厚さは今回も40ミリ

Aの値は、先に施工した敷地東側では、

37ミリ ⇒ 敷きレンガと境界レンガの高さが同じになった

33ミリ ⇒ 敷きレンガが境界レンガより4ミリ高くなった

・・・の結果を踏まえ、今回は中間を取って 35ミリ

これだと、敷きレンガが境界レンガよりほんのわずか(1~2ミリ)高い理想的な仕上がりになると予想 ⇒ 実際そのとおりになりました。(^^)v

まずはウッドデッキに沿って伸びる部分から・・・。 ここの砂均しは適当な板で・・・

メイン部分に入ります。

砂を巻出し、板でおおまかに広げ、足で全体を踏みつけて固め、レンガで砂を叩いてさらに固め、最後に砂均し定規で高さをそろえるという手順

レンガで砂を叩いて固めているところです。

ランニングボンドというデザインパターンでやっているので、1列おきに端のレンガを半分にカットします。

それ以外は、レンガ5枚がカット無しでピッタリ入る予定だったのですが・・・

残念! やはりわずかに狭くて入りませんでした。

(境界レンガ間の距離を、レンガ寸法×5倍ぴったりにして、余裕を取らなかった結果)

そのため、このように数ミリだけカットするという手間が生じました。

1~2ミリだけカットするのは無理だけど、5ミリくらいならなんとかなるもんですね。案外簡単です。

曲線区間では、端部の斜めカットがたくさん!

アプローチのレンガ敷きがひとまず終了。 これから仕上げに入ります。

レンガのカット方法

ディスクグラインダーにダイヤモンドホイールを装着すれば、いとも簡単にカットできます。

ダイヤモンドホイールでレンガのカットラインを表裏から少し切り込みを入れた後、タガネでコン!と叩くときれいに割れます。

私の持っているディスクグラインダーでは20ミリくらいの深さまで切り込めるので、表裏両側から切り込めば、タガネを用いなくとも、厚さ40ミリのレンガならディスクグラインダーだけでカットできちゃいます。(実際は45ミリ厚のレンガでも切断可能)

ただし、カットの際に粉塵がたくさん出るので、マスクは必須

それと、万一破片が飛んできてもヤバイのでゴーグルも必須

レンガをカットするための道具

ディスクグラインダー と ダイヤモンドカッター

石頭槌(左)とタガネ(右)

レンガの凸凹補修

真っ平にレンガを敷いたつもりでも、よく見ると少し凹んでいるところがありました。

こういうところは、一旦レンガを取り外し、砂を追加して補修します。

歩いてみると、わずかに凹んでいるのが分かる場所がありました。

凹んでいる場所を中心に、少し広めにレンガを取り外しました。

目地にまだ珪砂が入っていないので、簡単にはずせます。

砂を追加して均し、レンガで叩いて固め、定規を当てて水平になっているかどうかチェックしています。

両端と中央の、レンガの高さが揃ったのでOK

元通りにレンガを敷きつめ、補修終わり

目地の処理(珪砂)

レンガ同士をくっつけて敷いても、ほんのわずかな隙間は必ずできるので、隙間を埋めるために珪砂(けいさ)を入れます。

隙間は非常に狭いので、普通の砂では粒が大きすぎて入りません。 珪砂はガラス質で粒子がすごく細かいので、目地埋めに最適

目地を珪砂で埋める前は歩くとギシギシします。 やはり隙間があるせいでレンガが動くためでしょう。 でも珪砂を入れた後はレンガは動かなくなり、ギシギシ音もほとんどなくなります。

レンガの上にザーッと撒いて・・・

左官ブラシで履くと、面白いようにスーッと隙間に流れ込んでいきます。 これ、けっこう楽しい(笑)

でも全部埋めるまで、案外時間がかかります。

珪砂を入れ終えたところ。

まだ歩くと少しギシギシしますが、1週間ほどでほとんどしなくなりました。レンガもすっかり安定した感じです。

大雨の後などに見ると珪砂が少なくなっていたので、追加してやりました。 経年変化で徐々に少なくなると思われるので、時々追加するのがいいでしょう。

敷地東側の正方形レンガも、同じように珪砂で目地埋めしました。

目地有りレンガの施工

レンガ同士をくっつけず、わざと隙間を広げて敷いた場合は、目地にドライモルタルを詰めるのが一般的なようです。

普通のモルタルは【 砂+セメント+水 】だけど、ドライモルタルとはその名の通りドライ、つまり乾燥状態のモルタルのことで、【 砂+セメント 】のみで水がないから、サラサラしていて隙間に埋める作業がやりやすいです。

敷地東側の奥のほうは、このように目地有りレンガ敷きとしました。

わざと隙間(目地)を10~15ミリほど取って敷いています。

なぜここを目地有りにしたかというと、偶然にも、ここは目地分を足したほうが寸法的にピッタリはまりやすかったため(笑)

そのため、場所によって目地巾を微妙に変えているというフザけた設計デス(^_^;

砂とセメントを、2:1の割合で混ぜたドライモルタルで目地を埋めていきます。

サラサラ状態なので、普通のモルタルよりも断然作業がラク

(砂とセメントの配合割合は3:1でも良いと思います。)

押えて締め固めるのは合板の切れ端が便利

目地巾がいろいろあるので、合板も、12ミリ・9ミリ・5.5ミリの3種類用意してます。

こんな感じで埋まりました。 あとはこの上からジョーロで水をかけます。

直後に、レンガ表面に付着してしまっているドライモルタルの汚れを、濡らしたスポンジで拭き取ります。

(これをサボると、レンガが汚くなっちゃう)

数日後、目地はすっかり固まっていました。

この方法だと敷きレンガはガッチリ固定され、歩いてもギシギシ音は全くなく安定感はあるけど、レンガの取り外しは出来ません。

※ 左に見える巾の広いところは、普通のモルタルで仕上げています。

レンガの転圧

目地無しの敷きレンガは、レンガを敷いた上から、砂にめり込むようなイメージで転圧してやると、安定して動きにくくなるといいます。

でもレンガの上から何かで直接叩くと、当然ながらレンガが割れる恐れがあるので、コンパネを挟んでやることにしました。

コンパネの上から3寸5分の角材(柱材の余ったもの)でドスドスと突き固めました。 砕石や土砂の転圧と同じ方法ですね。

角材は少しずつ位置をズラしながら、全体をまんべんなく転圧します。

コンパネは広いので、この方法でやった結果、レンガのわずかな凸凹も修正され、かなりきれいな平面になり安定した感じを受けました。

※ 注意点としては、境界レンガが本体の敷きレンガと高さが同じか、わずかに低いことが必要で、逆に境界レンガが高いと、コンパネを写真のように広げて使うことは意味無しになってしまいます。

完成です!

敷地東側 平板タイプのレンガ

アプローチ

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。