DIY的 レンガの敷き方(準備編) 崩れにくい構造・材料・道具の解説

アプローチに敷いたレンガ

敷地東側に敷いた平板タイプのレンガ

このように凸凹なくビシッ!と水平面になっていて長期間型崩れしないしっかりしたレンガ敷きを、DIYで作る方法について詳細に解説します。

DIYで庭作りをする人は多いと思います。 私も、家本体を自分で作ったので、庭ももちろんDIYですよ(^o^)┘

中でも 『 レンガ敷き 』 は、一見簡単そうに見えて取っつきやすいのですが、

テキトーにやるとラインが曲がったり凸凹ができてカッコ良くないし、最初は良さそうに見えても年月とともに凸凹に暴れてきてしまいます。

水平・直線がビシッ!と決まって、長期的に凸凹にならないようにレンガを敷くには、それなりにコツがあるのです。

冒頭の写真は施工直後のものですが、あれから10年経過しても ( 2021年10月現在)、ほとんど凸凹なく、部分的に沈むこともなく、しっかりとした水平面を保っています。(

表面の汚れはありますが・・)

以下、DIYでレンガを敷くための基礎知識や準備、実際の施工手順について紹介していきますね。

レンガの敷き方の要点

レンガ敷きについて書いたページはかなり長いので、まずは要点だけ絞って、先にご紹介します。

高さやラインの管理は、水糸を使ってしっかりやろう

レンガを敷く面積が小さければあまり問題ないですが、ある程度広くなれば、レンガを目測だけで敷いていくと必ず凸凹したり、ラインが曲がったたりしてカッコ悪くなっちゃいます。

一見面倒なようでも、水糸を張ってからやれば、見違えるようにきれいな仕上がりになりますよ。(^^)v

水糸の張り方を覚えると、いろんなDIY作業にとても役立ちます。 こちらのページで別途解説しています。

⇒ 水糸の張り方

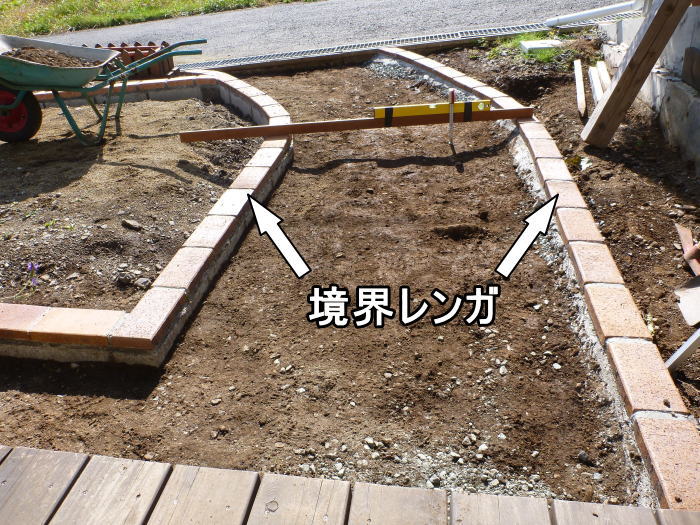

境界レンガを先に固定すれば、もう成功したようなもの (^^)v

レンガを敷く部分の端っこの一列だけは、モルタルでしっかり固定したほうが良いです。(境界レンガ)

その他の大部分のレンガはただ砂の上に置くだけなんですが、境界レンガが固定されているおかげで、土や砂が周囲に流れることなく、長期間安定します。

また、最初に境界レンガの高さとラインをしっかり管理しながら据え付けることによって、後はこれを基準にして、残り大部分のレンガを簡単に正確に敷くことができるのです。

下地は砕石を敷いて、しっかり転圧しよう

下地の地盤を安定させるために、砕石は是非とも敷いたほうがいいです。

しっかり転圧すると立派な下地ができますよ。

寒い地方では凍上によって敷きレンガが暴れないよう、より厚く砕石層を設けたほうが良いでしょう。

⇒ 下地作りと境界レンガの工程を見る

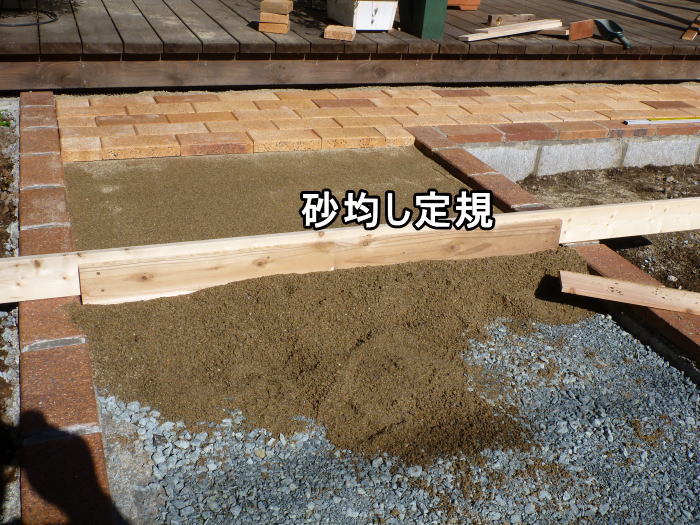

砂を均す定規を使えば、レンガ敷きは簡単! 速い! 正確!

レンガのすぐ下の層は砂ですが、この砂をきれいに平らに均すには、ご覧のような簡単な定規を作ると良いです。

境界レンガを基準にして砂を均すので、正確に速くできます。

真っ平らな砂の層が出来るので、あとはレンガを隙間無く並べていくだけ。

レンガを1個1個の水平を確認する必要はなく、ただ並べるだけで良いので作業が非常に速く進み、しかも仕上がりもバッチリ!

⇒ 砂均しとレンガ敷きの工程を見る

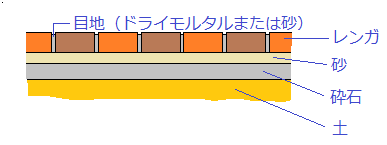

レンガ敷きの断面構造パターン

断面構造というと大袈裟だけど、要はレンガの下地などをどうするか? ということで、 下地を砂にするのか、あるいはドライモルタルか、またはモルタルか。 その下の砕石の有無や、レンガの目地の有無、境界レンガの有無や固定の仕方等々で、たくさん選択肢があります。

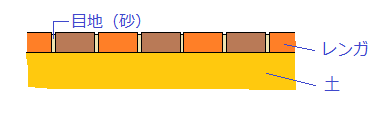

下地が無い(土に直接)

よほど真っ平に土を均さないと、綺麗な仕上がりにならないし、部分的な沈下によって凸凹ができやすい。

目地が砂だと、雨などで短期間に流出してレンガが不安定になる可能性大。

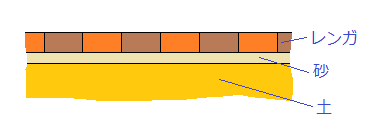

下地は砂のみ

目地をドライモルタルにするとやがて固まり、レンガ同士は固定される。

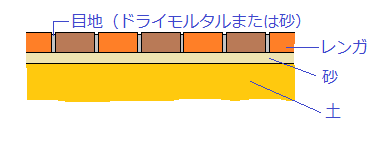

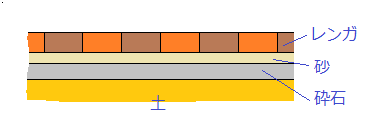

下地は砂と砕石

私の採用したパターンがこれ

目地をドライモルタルにするとやがて固まり、レンガ同士は固定される。

車道など、重量物が通る場所では、下地をコンクリートやモルタルにすることもあるようです。 でもDIYでは普通そこまですることは無いと思いますが(^_^;

いずれのパターンでも境界レンガは是非あったほうが良いと思います。

境界の設置方法は、『 同じレンガを縦使いにして埋め込む 』とか、『 枕木を使う 』という方法もありますが、境界の材料が何にしろ、単に『 置く

』だけより、やはりモルタルで固定したほうが強いので、私はそのほうが良いと思います。

で・・・数あるパターンの中から、私が採用したのはコレ ↓↓↓

なぜこのパターンに決めたかというと、メリットがたくさんあるからです。

そのメリットとは・・・

- ビシッ!と整った水平面が作りやすい

- 長期にわたって型崩れしにくい

- 凸凹になりにくい

- たとえ一部が凹んでも、後から修正しやすい

下地は砂と砕石で頑丈にする

歩くのが主に人であり、乗用車のような重量物が通ることがないので、下地は砂と砕石で十分。 (ただし砕石の転圧は十分に・・)

特に、うちのような寒い環境では沈下や凍上を防ぐために砕石は必要不可欠。

砕石はプレートを使ってビシッ!と転圧しましたよ(^o^)┘

砕石はプレートを使ってビシッ!と転圧しましたよ(^o^)┘

転圧機械(プレート)はHCから1500円でレンタル

目地が無いほうがメリットありそう

目地が無いほうが施工がラクだし、見た目もスッキリ

もし施工後、部分的に凸凹ができても、目地無しだとレンガは後で取り外しできる。このため、凸凹部分を取り外して砂を追加して均し、元に戻すことができる。⇒ 失敗が少ない。

目地無しのほうが自分的には好み(^^)

一部目地有りにしたところもあります。

目地にドライモルタルを詰めるので、レンガは完全に固定されてしまい、取り外し不可

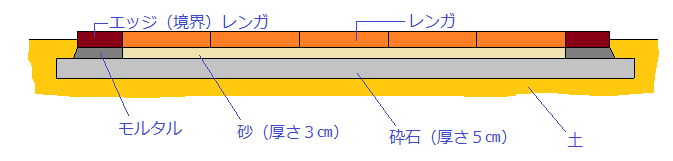

境界レンガをモルタルで固定するメリット

先に境界レンガを敷いて固めてしまうので、この時点で境界レンガさえ高さと水平・直線がきちんと出来ていれば、後は境界レンガを基準に砂を真っ平に敷き均すことが簡単にできる。

⇒ 真っ平な敷きレンガを作りやすい。

さらに、境界レンガをモルタルで固定しているので、これが『堤防』の役割を果たし、長期にわたり砂や土が横へ逃げることがない。

⇒ 型崩れしにくい。

というわけです。(^^)v 割合簡単にできる割にメリットが多く、しっかりしたレンガ敷きが出来ますよ♪

境界さえ出来れば、あとは簡単♪

※ エッジレンガ = 境界レンガ

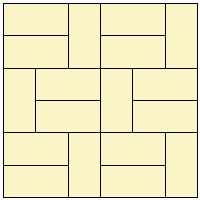

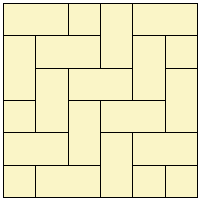

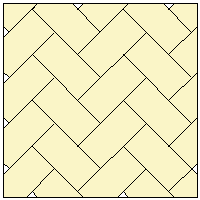

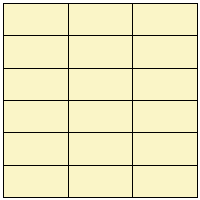

レンガ敷きのデザインパターン

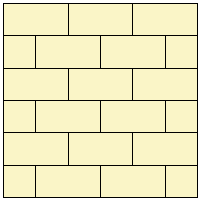

ランニングボンド

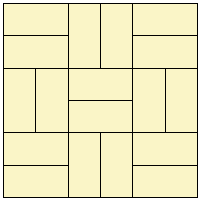

バスケット

ハーフバスケット

ヘリンボーン(90度)

ヘリンボーン(45度)

ジャックオンジャック

いろいろ有るけど、特にヘリンボーンの45度タイプは端のカットが大変そう~(^_^;

自分としては比較的楽でカッコイイと思った『ランニングボンド』にしました。

これは巷で一番よく見かけるデザインパターンですね。

こういうパターンを組むためか、普通の敷きレンガのサイズは、縦横が常に1:2の比率になっています。

ダブルサイズ・・つまり平板タイプのレンガは正方形なので、デザインパターンは特になく、目地が真っ直ぐ。

実際施工してみて気が付いたのですが、注意すべきは、同じ種類のレンガでも、カラーが違うとサイズの誤差が大きかったりすること!

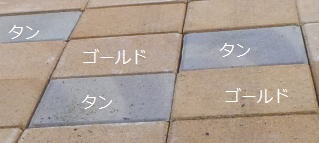

私はブリックヤードというレンガを購入した際、『ゴールド』と『タン』の2種類を混ぜて使うことにしたんですが、測ってみると『タン』のほうが『ゴールド』よりどれも若干サイズが小さいのです。(2ミリ程度)

おそらく、材料となる粘土の質が違うため(それでカラーが違うのかな・・・)、整形時は同じでも、焼き上がると土の収縮率などの違いでサイズに誤差がでるのではないかと・・・あくまで個人的な想像ですが。

縦横のサイズが多少小さくても、目地に珪砂を詰めるためそれほど問題ないのですが、厚さもやや薄いため、下地の砂をキッチリ水平に均しても、『ゴールド』と『タン』のレンガを隣同士に敷いた場合はわずかに段差ができてしまいました。

まあ、神経質にならない限り大したことない範囲ですが、ちょっとガッカリ

カラーを混ぜて敷くとリズム感が出て面白いですが、この点、お気を付けになったほうが良いと思います。

レンガ敷きに使う材料と価格

主役のレンガ以外に、レンガを下支えする砕石や砂・セメントなどが必要だけど、それらの入手法やお値段などを以下にご紹介します。↓↓↓

砕石

砕石(さいせき)は『切り込み砕石』とか『クラッシャーラン』とも呼ばれ、読んで字の如く、大きな石を人工的に砕いて作った素材。

これに対して『砂利(じゃり)』は、川の力で長い年月をかけて自然に削られ、カドが取れて丸くなっているため、見た目も、砂利と砕石では明らかに違います。

砕石は一般的に大きさの違う石が混じっていて、一番小さいのは、それこそ砂粒のようなものから、大きいのは40ミリとか50ミリとか・・・

大小いろいろ混じっているから、振動をかけて締め固めると、小さい石が隙間を埋め、しかも石が角張っているから石同士がかみ合い易く、締固めに適した素材とされています。

公共の道路工事なんかでは、最も締め固めやすいように粒度バランスを調整した『粒度調整砕石(略して『粒調砕石』)』が使われるほど。

砕石を買う際も規格があり、一番大きい石のサイズをもとに、『40~0(よんじゅうぜろ』や、『25~0(にじゅうごぜろ)』などがあります。

例えば25~0というのは、最大25ミリ程度の石から、下は限りなくゼロに近い小さな石まで混じっているというもの。

私がレンガ敷きの下地に使ったのは25~0です。 砕石層の厚さが5㎝程度しかないので、40~0のような最大4㎝の石では大き過ぎ、25~0くらいがちょうどいい感じですね。

25~0の砕石 2.5リューベ これで4tダンプ1台分

砕石は砕石会社から直接買えます。 電話帳で「砕石・砂利」あたりを探せばいいです。

建材店を通じても買えるし・・・、馴染みの建材店があればそのほうがラクかな。

ただしリュウベ単位、つまり立法メートル(=1000リットル)単位だし、4tダンプ1台を頼むと2.5リュウベも来ます。 小山ひとつ買うという感じ

(^_^;

個人のDIYで、自宅にレンガのアプローチをちょっと作るためにこんなに多くは要らん! 袋詰めで小分けに売ってないのか? と思っちゃうけど、なぜかホームセンターでは砂利は置いてるのに採石は無いんですよね~(うちの地方だけかな?)

『路盤材』という名前で袋詰め砕石を売ってるという話を聞いたこともあるけど、私は見たことないです。 仮に袋詰めがあったとしても、単価的にはおそらく非常に高くつくと思います。

砕石は、レンガ敷きの下地以外にも、ウッドデッキ束石やフェンス基礎の下地、小屋などの建物基礎の下地、ちょっとしたコンクリートを自分で練る際の材料としてなど、じつに様々な用途に使えるものです。

余ったら、敷地内のぬかるんだ場所にでも敷くとかなり改善されるので、余って困ることは少ないかと・・・

これから庭作りDIYを、アレもコレもいっぱいやる場合は、まずは砕石をダンプ1台分買っておくのがオススメ (敷地に余裕がある場合ですが・・)

ちなみに砕石の購入価格は2.5リューベ(立方メートル)で11.000円+税=11,550円でした。

リューベあたり単価は 4,620円

(砕石は地区によって価格の変動がかなりあるとも聞きます。あくまで参考に)

砂

砂は、レンガ敷きの下地クッションとして、最終的にきっちり平らに均すために絶対必要だし、モルタルを使う場合はメインの材料になります。

ホームセンターで20kg袋入り砂を売っているので、施工規模が小さければ、これを何個か買えば十分

もっと大規模に庭作りDIYをやる・・・という場合は、これも砕石と同じように砕石会社からダンプで運んでもらったほうが断然安上がりです(^^)v

川砂 1.5リューベ ダンプから

袋入り砂 20kg

砂の単価は、私の購入実績では・・・

| 袋入り砂(ホームセンターから) 20kg入り一袋 297円 |

| ダンプ巻出しの砂(砕石会社から) 1.5リューベで 7,800円+税=8,190円 つまりリューベあたり 5,460円 |

~ 上記2つを比較してみる ~

砂の比重を1.6 として計算すると、20kg入りは 20÷1.6=12.5 リットル

1リューベは 1,000 リットルだから、1,000÷12.5=80袋分

5,460円÷80袋=68.25 となり、ダンプで買った砂は、20kg入り袋に換算すると約68円

297円と 68円 なので、4倍以上の単価の差がありました。

セメント

モルタルを使う場合はセメントが必要

袋詰め25kg入りのものがホームセンターで400円ほどで売られています。

これを直接買って乗用車に積んでくるくるのもいいけど、なにしろ重いし、やはりセメントの粉が少しついていたりするので、私のようなボロ車で多少汚れても全然気にしない人向きかな(笑)

たくさん買うなら、ホームセンターの無料トラック貸出しサービスや、配送サービスを利用したほうがいいかも・・・

注意すべきは、セメントは水と反応して固まるため、保管場所が雨のあたるところは論外で、湿気の多いところも避け、あまり長期間保管しないほうがいいです。 ひと冬越したりすると固くなっちゃいます。

袋セメント 25kg入り

珪砂

珪砂(けいさ)というのは、粒子が非常に細かい、ガラス質の砂

※ 「けいしゃ」と呼ばれることもあります。

レンガはサイズの誤差があるため、目地無しで敷きつめても必ずわずかな隙間ができます。

インカ帝国の石垣のようにするのは困難(笑)

そこで、この「わずかな隙間」に珪砂を詰めて、レンガが動かないように固定するわけです。普通の砂よりずっと細かく、面白いように隙間に吸い込まれていきますよ(^^)

目地に入れるだけなので、そんなに多くは要らないです。 うちでは全部で約21㎡のレンガ敷きをしましたが、珪砂はこの1袋(15kg入り)で十分間に合いました。

袋入り珪砂

珪砂を左官ブラシで目地に埋めているところ

ちなみに珪砂には規格があって号数で分けられており、号数の数字が大きいほど粒のサイズが小さくなります。

粒のサイズは・・・

2号 … 約 3.0mm

3号 … 約 1.2mm

4号 … 約 0.6mm

5号 … 約 0.5mm

6号 … 約 0.3mm

7号 … 約 0.2mm

8号 … 約 0.1mm

どの号数の珪砂も「目地用」として販売されているけど、では目地無しレンガの隙間に入れるにはどのくらいが適当か?

これは私もコレだ! と言える根拠は持っていませんが、少なくとも目地無しレンガの隙間に、一粒が1mm以上あるような砂では役に立たないので、やはり5号とか6号とかくらいが良いのではないかと思います。

レンガも様々なので、隙間が狭ければ粒の小さい物、隙間が広ければ粒の大きいものを選ぶと良いでしょう。 逆に、もしも隙間が広いのに粒がとても小さければ、風雨で流出しやすくなります。

レンガ

さて、主役のレンガです。

国産レンガはサイズもJIS規格で決められているそうですが、レンガ売り場の大半を占める輸入レンガは名称もサイズもバラバラ

そりゃ、いろんな国がそれぞれの規格で作るから当然そうなるのでしょう。

レンガは「敷きレンガ用」と「積みレンガ用」に大分けできるんだそうで、一般に敷きレンガは厚さが薄く、積みレンガは厚い。

そして敷きレンガは目地無しでピタッと納まるように幅と長さのサイズの比がきっちり1:2なのに対し、積みレンガは必ず目地モルタルが入るため、目地幅を見込んでレンガ自体のサイズはきっちり1:2より幅がやや短いんだそうですよ。

でも私の場合、最も重視したのはやはり「色・見た目・質感」

完全に「好み」の世界なので、苦労して作った後で「え~、こんなのヤダ。カッコワルイ!」と言われないよう、レンガ選びの際は、売り場に妻を連れて行っていっしょに選びます(^_^;

私が購入したレンガはこの4種類

リージェンシー(シングル)

サイズは W115*L230*H40 単価 98円

ブリックヤード(ダブル)

サイズは W230*L230*H40 (ダブルサイズなので正方形)

単価 198円を180円に大口割引

スクラッチレンガ・コボル

サイズは 単価 118円

シャッフルレンガ・ミックス

サイズはW97*L195*H45 単価 78円のところ特価58円

ちなみに・・・

レンガの購入と運搬について

レンガは重くてかさばるので、マイカーで運ぶのは、数十個なら可能だけど何百個となるとちょっと無理

何回かに分けて運ぶのも非効率だし・・

でもホームセンターで何百個も買うと、無料または格安で自宅まで配達してくれるので便利ですね。

私もこれを利用しましたが、積み込みも荷卸しも係員さんがやってくれるので、とても楽ができました。

店によって違いがありますが、私が利用したのは以下の2社

| ホームセンター・コメリ | 敷地東側に敷いた平板タイプのレンガ208枚を購入 1万円以上買うと配達無料! 通販サイトもあるので、買うレンガが決まっていれば、直接購入できるようです。 ⇒ 通販サイト・コメリドットコム |

| ホームセンター・ホーマック | アプローチに敷いたレンガ270枚を購入 重さ250kgまでは525円、500kgまでは1050円で配達してくれました。(近隣市町村) |

さて、自宅まで運んでくれた後は、当然パレットに積んだレンガをトラッククレーンで降ろすのだろう・・と想像していたら大違いで、なんと係員が手作業で降ろすのでした(;゜д゜)

いや~、ご苦労様です。

ちなみに、レンガはやはり実際に現物を見て触って、納得してから購入したほうが良いと思いますよ。

これは私の体験談ですが、以前、某通販サイトで気に入った色のレンガを見つけ、試に16枚ほど買ってみたのですが、届いたものを実際に触ってみたら、思っていたよりガサガサ・スカスカでイメージと全然違いました。

それに、ホームセンターの配達サービスと違って、一般の通販でレンガのような重いものを買ったため、レンガ本体と同じくらい送料がかかっちゃいました(^_^;

レンガ敷きに必要な道具

水平器

真っ直ぐで長い板に結び付ければ、さらに長い距離を測れるよ~水平器(極小)

レンガの上に置いて2方向の水平を確認できるので便利ディスクグラインダー と ダイヤモンドカッター

レンガの切断に使用。 ダイヤモンドカッターを装着すれば簡単にレンガをカットできる。石頭槌(左)とタガネ(右)

レンガやブロックを切ったり欠いたりするのに使用。ゴムハンマー

レンガの水平を微調整するとき便利。無くても、適当な木の棒で代替可。個人的にはゴム部分より柄の方をよく使います。左官ブラシ

珪砂を目地に入れたり、掃除したり・・・なにかと便利モルタルを使う場合は、さらに次のものが必要

古いバケツや洗面器など

合板の切れ端は、目地のドライモルタルを押し締めるために役立ちます。

古い衣装ケースはモルタル練りや巻き出しに使う「フネ」という左官道具の代わりとして。

コテ類 (レンガゴテ、目地ゴテ)

画像左がレンガゴテ、右が目地ゴテ目地ゴテは各種の巾を用紙しておいたほうが良いです。(特に巾の狭いものは、無いと困る)

スポンジ

水に濡らしたスポンジで、レンガに付着したモルタルを拭き取ります。

大きいものが使いやすいですが、入手できない場合は台所用スポンジで代用可能。

十分使えるけど、消耗が激しいので複数個用意します。

さて、準備編はこのくらいにして、次は実際に作業を始めますよ~

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。