個人でレンタルし、バックホー(ユンボ)を運転するには? 操作方法と、資格取得の方法教えます

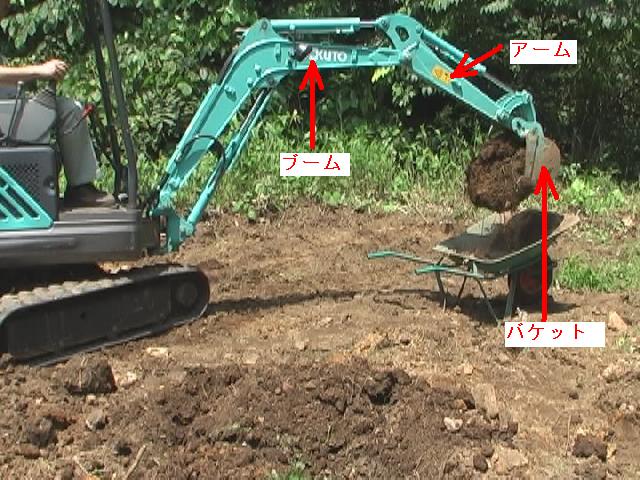

レンタルしたミニバックホーの例

このページではバックホーの基本的な操作方法や、レンタルの仕方・料金・運転資格のことなどについて説明します。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

はじめに

バックホーとは、油圧ショベルの一種で、今や土木工事現場の重機の主役といってもいいでしょう。この機械を見たことがない人はいないと思います。

(ユンボと呼ばれることもありますが、ユンボはもともとフランスのSICAM社の製品呼称で、バックホーの方が正式名称です。)

自分で住宅の基礎工事をするときに、このバックホーがあると百人力です(^^)v

西日本などの暖かい地域ならともかく、寒い地域では、冬に地盤が凍結しない深さまで掘り下げておかなければならないので、我が家では60cmくらいまで掘りました。こんなの人力ではとてもやってられません。

そこでバックホーの登場ですが、高い機械なのでさすがに買うわけにはいかない。 でも、レンタルして使うという手があります。

一口にバックホーといっても大きいのから小さいのまであり、大きさは普通、バケット容量で表します。

つまり、バケット(アームの先端についている、土を掘り取る部分)一回でいくらの土を掘り取れるかということなんですが、 道路や河川などの一般的な工事現場では、バケット容量0.6立方メートルクラスのものが多いようです。

家の基礎工事ではこんなに大きいのは要りません。

私は0.05立方メートルのをレンタルして使いました。こういうのを一般にミニバックホーというのですが、このくらいが丁度使いやすいです。

レンタル料は一日8千円でした。 (2005年時点での実績です。)

バックホーの腕の名称

バックホーは、作業する腕が3つの部分に分かれていて、名称は根元のほうからそれぞれブーム、アーム、バケットと言います。

このバケットに土が目一杯盛られる量で、バックホーの大きさを表していて、画像のものは私がレンタルしたものですが、0.05リューベという小さなサイズです。

ミニバックホーとも言います。これで十分!

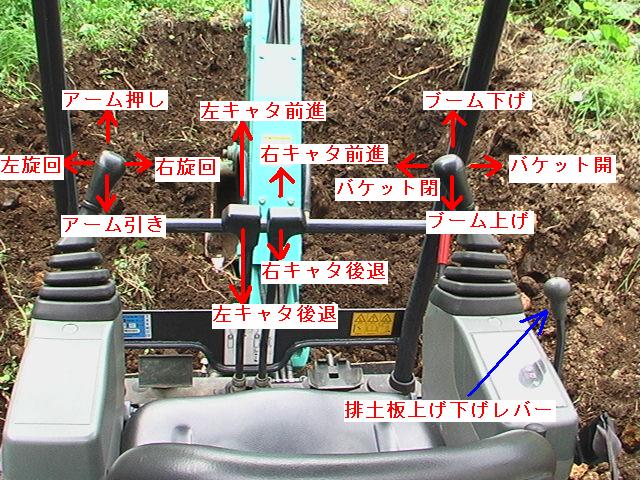

ミニバックホーの操作方法

奥深いテクニックのある機械だそうですが、基本操作自体は、意外に簡単(^^)v

運転席の正面に2本のレバーがあり、ぞれぞれ右は右の、左は左のキャタピラを回転させるレバーです。これで機械本体を前進させたり後退させたりします。

機械によってはこういうこともあります。

↓↓↓

もちろん、例えば右のレバーだけを前に倒すと機械本体は左へ回ることになり、そのようにしてカーブを切ります。

気をつけないといけないのは、バックホウの上半分は360度旋回できるので、180度旋回した位置で作業していることも多く、そういう場合は、もしも機械を前進させるつもりでレバーを前に倒すと、自分が座っている方向から見てバックの方へ進んでしまうことです。

運転席は後を向いているのに、キャタピラの部分はあくまで「前」を向いているからこういうことが起きるのです。

これ、慣れないとビックリします。

左右のサイドにあるレバーが、アームやバケットを動かしたり、機械本体を旋回させたりするレバーです。

はじめはぎこちないですが、30分ほど動かしていると上手に掘り取れるようになります。

慣れてくると、アームとバケットを同時に動かし、且つ、機械を旋回させながら・・・なんてことが出来るようになるので。

あっ、プロから見ればそんなことはアタリマエの操作ですけどね(^^ゞ

また、ミニバックホーは大抵、小型のブレード(ブルドーザーのような排土板)がついていますから、ちょっとしたブルドーザーがわりに、バックホウを前進させながら土をならすなんてこともできます。

また、ミニバックホーは小さいため安定感があまりありませんが、移動しない場合はブレードを下げることにより、安定して作業できます。

ミニバックホーのレンタル

ミニバックホーは、建設機械リース屋さんからレンタルできます。

借りる場合は、リース会社に電話して、 「コンマゼロ5のミニバックホーを一台」と言えばいいのです。

このクラスのやつは運転席が壁で囲まれていません。そのかわり屋根だけはついていますから雨の日でも大丈夫。

私が借りたときは、0.05クラスのミニバックホー。 レンタル料は1日当たり8000円でしたけど、自分で運べないので運搬費も別途かかります。

片道1万円でしたから、往復運賃を入れると3万円近くになってしまい、決して安いものではないです。

※ レンタル業者によって料金に違いがあります。自宅建築のときの業者は1日8千円でしたが、小屋建築のときは5千円でした。

うまくやるには、連休の前日に借りると、1日分の料金で休み中も毎日作業できることがあり、交渉次第(^^)v

まあ、GWや3連休などに集中してやると、住宅基礎の土工くらいなら片付いてしまうので、やっぱり重宝しますよ。

燃料(軽油)は自分で入れます。 作業前にあらかじめスタンドで軽油を買っておき、いつでも給油できるようにしておいたほうがいいでしょう。

運転操作も、初めてだと言えばリース会社の人がひととおり教えてくれます。

バックホーの運転資格を取るには

バックホーのような機械は、一般に、「車両系建設機械運転技能講習終了証」という資格を持っていないと運転してはいけないと言われているものの、ミニバックホーのような重量3トン未満の機械については、建設会社などが独自に行う特別教育を受講していれば、前記の終了証はいらないことになっています。

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

出典:労働安全衛生法第59条の3

(安全衛生教育)

これって、法律の解釈によっては、「従業員に操作させる場合の話なので、個人のセルフビルドで使うには関係ない。」・・とも取れます。

でもやはり、安全には細心の注意を払いたいもの。

無知な状態で使うと危険なので、講習は絶対受けたほうが良いと思いますよ。 レンタルしてくれるお店でも、資格の有無を確認するところが多くなってきているようですし。

私も講習を受けて資格を取りましたが、運転操作よりも安全に関する教育が大半でした。受けて良かったと思います。

参考までに、ページの末尾に、ミニバックホー運転資格に関係する法律条文を掲載しています。

⇒ ミニバックホー運転資格についての法律条文

特別教育を受ければ良いとはいっても、建設会社の人でもない限り、特別教育なんて普通は受ける機会はないわけですが、教育代行してくれる機関もあります。

ネットで調べてみると、講習は2日間で費用は1万5千円位ということですので、興味があったら問い合わせしてみてはいかがでしょう。

◆ 参考ページ

⇒ コマツ教習所 特別教育の内容ページ (小型車両系建設機械)

⇒ コマツ教習所株式会社

講習を受けた方の体験談

このHPの掲示板に、実際に講習を受けられた方々から、以下の情報がありましたので紹介します。

(2007年9月時点)

> ミニバックホーの免許取得は、コマツなどの特別教育を受講されたのでしょうか。

1日目が教室で講義、2日目が実車教習です。

3t未満しか乗れませんが、3tて住宅建設には充分過ぎるほどの大きなバックホーまで乗れます。

講習には水道工事屋さん塗装工事、現場監督さんなど各業種の職人さんが集まるので知り合いをつくるのにも良い機会になります。

2日目の実車教習は1グループ10人位に分かれて乗るんですが、待ち時間けっこうあるので自分の家の図面を周りの職人さんに見てもらったりして、とても楽しく?免許もらいました!

> ミニバックホーの免許取得 費用とか日数とか講習所とかはどんな感じだったんですか。

ただ、人数は少なく全部で6人。しかも私以外は産業廃棄物業者の方々でした。20代前半の女の子もいました(ちょっとビックリ)。

住友、コマツ、日立、コベルコ、キャタピラーなど、講習所は結構近くにあるんです。

日立とか住友だったら、近くだったんですが、土日講習しているところはコベルコしかなく、大垣市まで往復3時間の旅を2日間しました(越境です)。

講習費用15000円、電車賃はたしか合計で3000円くらい。

なお、「車両系建設機械運転技能講習終了証」を取ってしまえば、ミニバックホーはもちろん、大型の重機も運転できます。私はこれを取りました。

ミニバックホー運転資格についての法律条文

特別教育の根拠として知っておいたほうが良い、重量3トン未満の油圧ショベルを運転することに関しての法律条文を、以下に引用します。

法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

出典:労働安全衛生規則第三十六条

九

機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

(特別教育を必要とする業務)

別表第七 建設機械

出典:労働安全衛生法施行令

二 掘削用機械

1 パワー・シヨベル

別表第七

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。