集成材・無垢材のメリット・デメリット

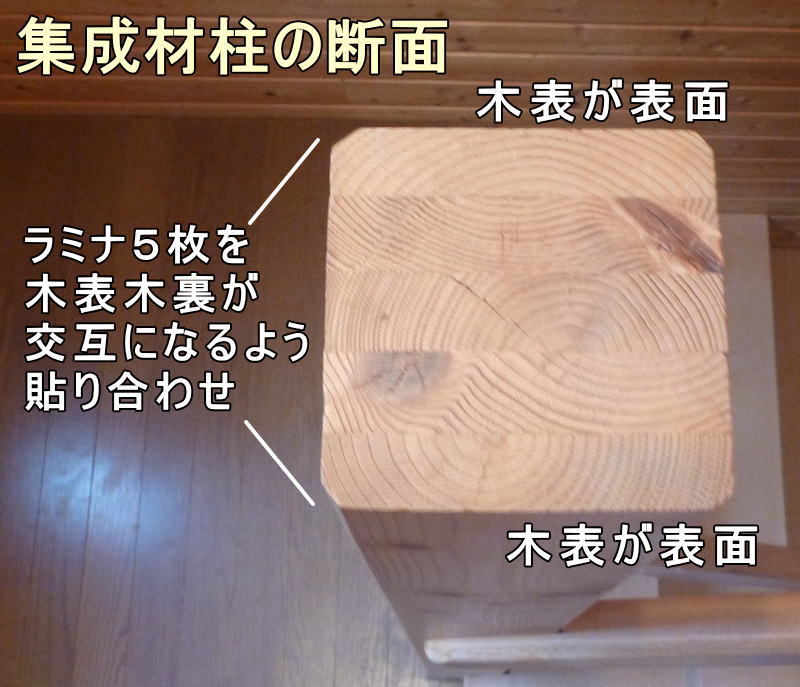

上の画像は、集成材柱の断面です。

ご覧のとおり5枚の板を貼り合わせて、正方形の断面にしていますね。

よく見ると木表側と木裏側が交互になっていることがわかります。 これによって木材が経年変化で反れる方向を互いに打ち消しているわけです。

また、5枚のうち2枚が表面に来るわけですが、表面は、木肌が美しいとされる木表になるよう配置されています。

ただテキトーに貼り合わせているわけではないんです。

私はかつて県職員をしていたときは林業・木材関係の技術職でしたので、集成材等については良く承知しているつもりです。

このページでは、自分で家や小屋などの木造建物を作ろうとか、あるいはテーブルなど家具を作ろうとするときに知っておいたほうが良い、

集成材と無垢材(KD材と未乾燥材)の性質、メリット・デメリット

などについてお話します。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

そもそも集成材、無垢材、KD材って何?

集成材とは、木材を小さなサイズにカットして乾燥させたものを、接着剤でくっつけて大きなサイズにしたもの。

品質にバラツキが少なく、無垢材では取れない大きなサイズの板や角材にすることができます。

無垢材とは、伐採された丸太を板や角材にカットしたもので、もちろん接着剤など人工物は全く含まれません。

無垢材の中でも、人工乾燥された製品を特にKD材と呼びます。

一口に無垢材といっても、KD材のようにきちんと乾燥された材と、そうではない材とでは、性質が大きく違うんです。

集成材のメリット

令和の現在はわかりませんが、平成時代にハウスメーカーを中心に住宅の柱材としてさかんに使われていたのが、ヨーロッパから輸入されたホワイトウッドの集成材の柱でした。

集成材って、小さな木片を貼り合わせて大きくしたものですよね?

では、ヨーロッパのホワイドウッドの樹木は小さな樹なのかというと、そんなことはなくて、大きな樹なのです。

せっかく大きな樹を、なんでわざわざ小割りに切って、手間をかけて貼り合わせてまた大きな材木にするのですかね?

無駄じゃないの?

![]() 無駄ではないのですよ。

無駄ではないのですよ。

小割りにすることで、木材の中の方までしっかりと乾燥させることができるので、貼り合わせて大きな材木にしても中心の方まで完全に乾燥させた狂いの少ない材料にできます。

( 逆に、小割りにしない太い丸太や材木のままで乾燥させても、中の方まで均一に乾燥させるのはなかなか難しいのです。)

それに、もともと木材は、方向によって乾燥収縮の割合が最大で20倍も違うことと、生きていたときの物理的ストレスや、樹体を維持するための力などが働いていた影響で、材木にすると多かれ少なかれ必ずどちらかに反れたり、割れたり、捩れたりします。

これを小割りにして、反れる方向をお互いに打ち消しあうように貼り合わせることで、全体として均質で安定した材料にできるのです。

それが集成材です。

このことをよく知らない人は、集成材の柱を見ると

木っ端を貼り合わせた安っぽい柱だ! と言ったりしますが、集成材って、結構メリットがあるんです。

見た目が無垢材の集成材もあるよ

集成材はパーツ(「ラミナ」と言います。)ごとの貼り合わせ目があるため、見ようによっては安っぽい・・・と感じる方も多いようで、その欠点をカバーするため、本当は集成材なのに外見ではそれと分からない柱材も出回っています。

集成材の柱の周囲4面全部に、「つき板」という薄くスライスした板を貼り付けているわけです。

見た目には、節が全くなくて木目が細かくて真っ直ぐな、素晴らしく高級な柱に見えます。

一本で十万円くらいしそうな・・・(@_@) でも、ニセモノ

集成材のメリット をまとめると

- 狂いや割れが非常に少なく、経年変化でも反りや捩じれが起きにくい。

- 均質なため、無垢材のように使う場所によって木表・木裏などの向きを考える必要がない。

- 寸法が正確できちんと直角が出ている。

- 表面にプレーナー(カンナ)がかけられていて非常に使いやすい。

- このため、技術の劣る素人セルフビルダーにとっては有難い存在と言える・・・かも。

ということになりますが、もちろんデメリットもあります。

無垢材と集成材の強度比較

さて、ハウスメーカーのチラシなどには

「柱は通常の柱の1、5倍の強度がある集成材の柱を使っています。」

・・・と書かれているのを見かけることがあります。

これって本当?

無垢の柱と集成材の柱 ・・・ どちらも同じ材料なのに、貼り合わせた方が1、5倍の強度があるというのはどういうことかいな? ・・・と私は常々思っておりました。

かつて県職員(林業の技術職)をしていたとき、林業試験場で木材を専門に研究している人にそのことを聞いてみたことがあります。

「強度」と言っているのは柱の場合主に圧縮強度のことですが、試験場でいろいろな材木を試験してみると、

無垢の柱は強いのから弱いのまでバラツキが大きいけれど、

集成材の柱はバラツキが少なくて均質化しているとのことでした。

樹木を人間に例えれば、強い人、弱い人、優しい人、冷たい人、積極的な人、消極的な人・・・とあるように、一本一本の樹木も遺伝的要因や育った環境によってその「個性」はさまざまです。

集成材の場合は、個性ある人々を全部ミキサーにかけて、型に入れて搾り出したようなもんだと思えば、均質化するのは当たり前ですね。

ただし、集成材は、製造過程で死節や欠点のある部分を除去して貼り合わせるため、弱い部分が少ないというメリットがあります。

そのため、一般論としては無垢材よりも強度の信頼性は高いといって良いかと思います。

でも、集成材よりずっと強度のある無垢の柱だってザラにあるのです。

そのかわり弱いのもある・・・という具合です。

要はそういう違いなのであって、

「集成材の柱は通常の柱の1、5倍の強度があります。」 なんていうのは、相当乱暴な言い方で、知らない人に誤解を招く表現だと思います。

ハウスメーカーにとっては、材料の品質が安定しているというのは有り難いことでしょうね。

セルフビルダーの場合は自分で自分の家を作るわけだから、当然 「お客さんからのクレーム」 なんてものは無縁で、あまり神経質にならずに無垢材でもなんでも好きな材をどんどん使える気楽さはありますね。

ただし、あまり低価格な材は大きな節や死節が多かったり、節が一か所に集中してたりすることがあるので、そういう材はやはり強度的に欠点となるため、重要構造部分に使うのは避けるべきでしょう。

集成材のデメリット

1、水に弱い

やっぱり接着剤で張り合わせた材料なので、接着剤がはがれたらアウト!だってことです。

普通に使う分には全く問題ないと思いますが、しょっちゅう水がかかる場所とか湿度が非常に高い場所に長く置くと、接着剤が剥離する心配があるので、それを考慮して使えばいいと思います。

私の経験では、造作材としての集成材の厚板ですが、外にブルーシートをかけて1年以上放置しておいたら、無残にカビが生えて、接着部分もあちこち剥離したことがありました。(上の画像がそれです。)

2、接着剤で強度を保っている

接着剤の寿命がすなわち集成材の強度としての寿命ということになるので、最適な環境下に置かれた無垢材に比べると耐用年数は短くなる・・・といわれているようです。

ただ、これは私自身の経験・知識だけでは何ともいえません。

3、接着剤の化学的影響

接着剤は化学物質なので、人体に有害な成分を含んでいる場合はそれが空中に放散した場合、当然ながらシックハウス症候群を引き起こす可能性が高くなります。

国はシックハウス症候群を防止するための安全基準を設けていて、建材は☆1つから☆4つまでの等級付けがなされ、☆4つは無制限に内装に使えることとされています。

現在、住宅に使われている建材はほとんどが☆4つです。

一応☆4つのマークが付けられた建材(集成材など)は安全ということなのですが、それでも化学物質に特に敏感な人は何かを感じるかもしれませんね。 私はそういうことはないですけど・・・

無垢材のメリット

1、木目の美しさ、自然な感じ

なんたって丸太から切り出しただけの自然のままの素材ですからね。集成材のような継ぎ目もないし、節もあります。節は欠点とも言えるけど、見方を変えればより自然な感じがして私個人的には好きです。

あと、特にパイン材なんかは最初は白っぽいけど経年変化で色がどんどんアメ色に変化していって、高級感?が出てくる感じです。

2、断熱性・調湿性が高い

木材はもともと断熱性や調湿性が高いので、集成材でも同様に断熱性や調湿性があります。

でも無垢材は接着層が無い分、より一層そのメリットが大きいと言えるでしょう。

無垢材のデメリット

1、狂いが出やすい

経年変化で反り・割れ・縮み・変形が出やすいです。

この影響は、例えば床材や壁材であれば床面や壁面にヒビが入ると入るとか、床面が一部盛り上がるとかになるし、構造材であれば柱や梁・桁の縮みや変形によって、接合部が緩んだり、建具の開閉に支障がでたりということが考えられます。

でもこれは、使用した無垢材がしっかり乾燥されていたのか、乾燥が不十分だったのかでも結果が大きく違ってくるし、その木材が置かれた環境によっても結果が違います。

2、うまく扱うには知識・経験が必要

たとえ乾燥材であっても、無垢材は経年変化で多少なりとも反りやひび割れなどが出ます。

集成材でさえ少しは出ることがありますが、無垢材はその可能性がより高いです。

( ほとんど出ない材もあるけど大抵は出ます。)

このことは欠点なんでしょうけど、ひび割れはともかく、反りの出る方向性は法則があるので、木材を知っている人は板目・柾目や木表・木裏、材の巾や厚さ、乾燥度合いなどを見て、どこにどのように使うかを決めるわけです。

材の接合方法にしても、無垢材が湿度変化で自由に動けるようにする手法を使ったりします。

こういう木材の法則についての具体的な知識は、DIYをするならば是非知っておいたほうが良いと思いますよ。

なにしろ木材はDIYでは一番身近な材料だし、その中でも無垢材を使う機会は非常に多いですからね。

奥が深い世界ではあるものの、基本的な法則や木材の使い方について、私なりに別ページにまとめていますので、よろしけばご覧ください。↓↓↓

KD材のメリット

無垢材とは別にKD材というものがあるわけじゃなくて、無垢材のうち、人工乾燥材のことを業界用語でKD材と呼ばれています。

現代では木材の乾燥方法はほとんどが乾燥機という機械による人工乾燥で、天然乾燥はごく一部と思ったほうが良い状況です。

木材は、乾燥材か未乾燥材かで天と地ほどの違いがあるので、あえてこの項目を設けました。

うちの母の家の建築中の一枚より

乾燥材だと何かメリットなのか?

何しろ「乾燥していること」自体がもう素晴らしくメリットなのです。

木材は生のうちはたっぷりと水分を含んでいるものの、放っておけばいつかは周囲の湿度に応じた含水率に落ち着きますが、その過程で(だいたい含水率30%前後から)収縮をはじめて縮んでしまうのです。

しかも収縮の程度が、木材の各方向、つまり軸方向 : 放射方向 : 接線方向で、およそ 1 : 10 : 20 ほども違うのです! 厄介ですね。

KD材は、木材を乾燥機に入れ、ほぼ周囲の環境と平衡状態になって水分の自然蒸発がそれ以上起きないような状態までもっていったものになります。だから安定しているのです。

もしも生の木材で短期間に家を建てれば、壁の中に仕舞い込まれた材木が縮んで、緊結していたボルトが緩み、クサビが緩み、もうユルユルの軸組みになってしまいますね。

それを防ぐためにも乾燥材(KD材)だと良いんです。

それだけでなく、施工する側にとってもいいことがあります。(^^)v

それは、KD材はきちんとカンナがかけられた状態で納品されることと、寸法が正確なこと、断面が正確な四角形になっていることです。

そんなこと・・ 当たり前だろう! と思いますか?

寸法が正確であるとか、断面が正確な四角形になっているというのは、当たり前なようでいて、実際はそうでもないんですよ。

KD材ではない、昔ながらの普通の材木、つまり未乾燥の材木を10本注文して届けられたとします。

寸法は3寸5分として、一辺が105ミリの正方形ですね。

ところが、届けられた材木を一本一本測ってみると、102ミリ、103ミリ、105ミリなどまちまちです。

届いた材木をしばらくの間積んでおくと、徐々に乾燥してきますから、当然収縮を始めます。

すると、柱材などは縦に割れがはいったり、全体に反れたり、ひどいときには捩れたりするものもあるのです。

縦に割れが入ってしまうと、割れの入った面は盛り上がりますから正確な平面ではなくなってしまいます。こうなると、とても扱いにくいのです。

反れた材木は、それでもまだ使い道がたくさんありますが、捩れたりしたらもう終わりという感じです。(-_-;)

そして、普通の材木は製材所の帯ノコで挽いた状態のままなので、表面にカンナはかけられておらずガサガサですから、見える内装に使う材料だった場合には、仕上げに自分でカンナをかけなければなりません。

ところがKD材は違います。

製材所では、はじめから大きめに製材しておいて乾燥させた後、乾燥に伴う反れや捩れを取るためにもう一度修正挽きをしてプレーナー(カンナ)をかけるのです。

出来上がった人工乾燥材は、きちんと直角が出ており、真っ直ぐで、しばらく置いておいても生材のように割れたり反れたりすることはかなり少ないです。

こうなると施工する方としては大変使いやすいですね。(^^)v

無垢材・集成材・KD材の価格比較

無垢材は丸太を挽いただけで手間が少ないので、三者の中では一番価格的に安い・・・と思いがちですが、一般的にはそうでしょう。

例えばDIYで一番ポピュラーなツーバイ材なんかは、1りゅーべ当たりの単価が5万円ほどなので、木材の中ではかなりリーズナブルですし、杉の野地板なんかも大体そのくらいの単価。

※ 1りゅーべ=立法メートル=㎥

でもかなり巾の広い板とか、断面の大きな角材なんかを無垢材で取るとなると、現代ではそういう大径木丸太は資源が乏しく非常に貴重なので、当然とんでもなく高い価格になっちゃいます。

巾広の板などの場合は、無垢材より集成材のほうが断然リーズナブルになるんですね。

だから一概にどっちが安い・高いとは言えず、ケースバイケース。

1、集成材の価格について

身近なところでは、ホームセンターでパイン集成材として売られている、棚板などに使われる厚さ18ミリほどの巾広の板材なんかは、1りゅーべ当たりの単価を計算してみると30万円以上になったりします。

・・が、建築構造用の集成材はこんなに高くはありません。

私が家をつくるために、カラマツの集成材を買ったことがありました。 3寸5分(105ミリ)角、即ち柱と同じ太さで、長さ4メートルの材木です。

これを近くの製材所から買ったときは1本4千円強で、りゅーべ当たりで 94,500円程度でした。平成10年頃の話です。

同じ頃に同サイズの杉の柱材が1本2~3千円だったので、集成材柱との価格差はそのくらいのもんと思えば良いかと・・・

集成材の柱なんて今ではごくアタリマエなので、近所の材木店・製材所や建材店に注文すればたいてい手に入るはず。

私は前記のカラマツ集成材と同じものを、県内にある集成材工場から直接買ったことがあります。

工場というのは基本的に個人には売らないものだと思われているようですが、話してみるとそうでもないです。

1本、2本だけ売ってくれと言ってもダメかもしれませんが、20本欲しいと言えば売ってくれました。運搬も手配してくれます。 しかも安い!

3寸5分角4メートルのカラマツ集成材が、なんと! りゅーべ当たり 55,000円程度でした。

これは凄いことですよ。だって普通の無垢の材木と大差ないのです。

下手をすると無垢の材木よりも安いかも?

私がこれをどこに使ったかというと、「大引き」という、1階床の根太の下地になる部材として使ったのです。

床は完全にフラットで水平である必要があるだけでなく、将来的にもゆがみがこないようにしたいものです。

大引きを集成材にすれば、反れ、割れ、狂いが少ないため、床下地の暴れが少なくなり、将来的にも床鳴りなどの不具合はないだろうと考えたからです。

カラマツはもともと強度も耐久性も高い木材ですが、材木にして乾燥させると捩れる性質があるために、建築用材として使われてきませんでした。

それが、集成材にすることによって捩れる欠点を克服し、建築用材としての道が開かれたのです。

今では、「インサイジング加工」といって、防腐防蟻材を加圧注入した土台用のカラマツ集成材も流通しています。

柱用には、まだあまりメジャーではありませんが国産スギの集成材もあるのですが、現実には外国産(いわゆる外材)の方が圧倒的に多いようです。

特にヨーロッパから輸入されたホワイトウッド集成材の柱がよく出回っていますね。

今現在の正確な末端価格はわかりませんが、これの価格は一般の無垢の柱材と大差ないと思います。

そして、国産のスギ集成材も必死になってコストダウンを図り、ホワイトウッドに迫っています。

2、KD材の価格について

わざわざ燃料費と日数をかけて乾燥し、修正挽きをするなどの手間をかけるわけだから当然高くなりそうですが・・・

でも購入してみると、普通の材木より1割ほど割り増しなだけです。

未乾燥材で2000円のものなら2200円程度になるだけです。

今や建築用材木は乾燥していることが当たり前で、そうでない材木は見向きもされない傾向があるそうなので、製材所側としても乾燥にかかる経費を材木の価格に簡単には転嫁できないのではないかと思います。

素人の日曜大工の延長線上で自宅をつくってしまおうという人には、KD材は手頃な値段で手に入る、非常に使いやすい材料と言えるでしょう。

ただし、KD材といえども、使ってみたら縮んだとか、割れたというクレームはたくさんあるそうです。

なにしろ太い材木は、いかに人工乾燥といえども奥の、中心のほうまで均一に乾燥させるのは難しいのです。

まあ、木材は鉄などと違い生物の体だったものですから、反れたり割れたりすることが絶対無い!・・・・なんてことは有り得ないのでしょう。

一口に乾燥材といっても人工乾燥材もあれば天然乾燥材もあります。

天然乾燥の場合は屋外に桟積みして長い年月を重ねて乾燥させることになるため、時間がかかっている反面、人工乾燥材のように樹の脂分が一部抜けてしまうこともなく丸ごと残るため、色ツヤの良い高級な材になることが多いようです。

でも数寄屋造りのような家ならともかく、庶民が住む普通の家は「大壁」といって、柱などの構造材が壁の中に入って見えない構造ですから、人工乾燥材で十分じゃんか・・・と個人的には思います。

値段もお手頃だしね。

素人は加工技術が低いので、きちんと直角・平面が出て狂いも少ない人工乾燥材は、セルフビルダーにとってはありがたい存在なのです。

私の家作りではほとんど無垢材を使いました

で・・・わが家はどうしたのかというと、さきほど書いた大引き以外はほとんどが無垢の材木です。

(^^ゞ

このように書いてはいますが、個人的には無垢の材木が好きなのです。

節があったり、割れていたり・・・それも良いではないですか!

集成材みたいなのばかり出回ってそれが一般的になってしまうと、

木材なのに狂わない、反れない、曲がらない、均質な材料というのが当たり前・・・という感覚になってしまうのではないかと・・・

いや、もうすでにそのように思っている人も多いのでは?

暖房のガンガン効いた乾燥した部屋に置いておいたら、羽目板が縮んだとか割れたといったことをクレームにするような世の中になったら寂しいですね。

均質で狂いの無い材料は、クレームがあっては困る「商品」としての家を売る立場の人にとってはありがたいものでしょうが、自分でつくる自宅の場合は、クレームはありません。

構造的な欠陥はダメですが、表面的なこと、例えば無垢の柱に割れが入ったからといってどうということも無いし、考えようによっては味があるともいえます。

無垢の材木は反れたりするため、使う場所によってどちらを上にするかなどを考えながら、お互いの力をうまく利用して上手に家を建てていきます。

またそれを考えるのが面白いのです!

木はクセがあるのが当然ですから。 なにしろ生き物だったので・・・

関連ページ

⇒ 木表・木裏 木材の使い方

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。