家の模型を作ろう! 簡単な軸組み模型の作り方 楽しくてワクワクする最高の設計図!

私のセルフビルドの経験から、設計する際に是非おすすめしたい楽しい作業 ⇒ それが軸組み模型です。 このページではこういう模型の作り方をご紹介します。

これは、素人が自分で家をつくろうとするときに一番役に立つ、最高の「設計図」になりますよ(^^)v

(2×4工法の場合は「軸組み」自体がありませんから関係ないですけど・・・)

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

軸組み模型を作るメリット

家の模型ではありますが、完成形を表現したものではありません。だから全然可愛らしくありません。 無骨そのもの(笑)

が、しかし! 建物の構造を理解するには、これを作ってみるのが一番です!

なにしろ、

柱の位置や通し柱の配置、梁や桁のかけかた、屋根の勾配はこんなもんで良いか、筋交いの配置やバランスはこれで良いか、 各部屋の配置や1階と2階の上下関係は・・・

等々が一発で確認できるので、在来工法のセルフビルドなら、構造体設計の最終チェックがこれでできます。

模型といえども、接合部には、ちゃんとホゾを使うのですよ。

だから、細い軸だけで出来ているといっても、結構丈夫な模型になります。(^^)v

ちゃんとホゾを入れた模型だからこそ、刻みをするときに設計図とともに模型を見ながらやることで、 素人でもホゾの向きを間違えちゃった! なんてことがなくなるのです。

私が実証済みです(^o^)

でも、プロは普通こんなもの作りません。それどころか大工さんは、ベニヤ板に縦横の線がはいった「板図」というものを見ただけで、 軸組みのイメージがちゃんと理解できるのだそうです。

プロは慣れているからそれが出来るんでしょう。でも我々素人は図面だけで始めるのではなく、まず軸組み模型をつくることを是非おすすめします。

工作材料は何を使う?

ホームセンターに行くと、工作材料のコーナーにたくさんの小さな角材やら板切れやらが並んでいますので、これを使うのが簡単です。

あと、模型の台になるベニヤ板。

いろいろな断面寸法の工作材料

柱にするのは10ミリ角のもの、梁にするのは10ミリ×30ミリ程度のもの。

その他、垂木(タルキ=屋根を支える下地)や根太(ネダ=床を支える下地)にするのは、5ミリ角か、あるいは3×10ミリ程度でもよく、作ろうとする家の設計図から、一番近そうなタイプの材料を買い込みます。

材料は、柱や梁などのホゾを加工する部材については、できればバルサ材がいいです。 よく売られているヒノキ材では硬すぎて加工が面倒なので、バルサのような軟らかい材がいいのです。

ファルカタ材も軟らかいので、バルサ材の代用として良いでしょう。

ん? ここで疑問が・・・

柱の実際の太さは10センチ程度だから、その20分の1は、5ミリではないか。

10ミリ角では太さ20センチの柱ということになってしまう。 太過ぎではないか?

そうなのです。そうなのですが、軸の太さに関しては、正確に20分の1にするとかなり細くなり、ホゾを作るのが大変なのと、模型が壊れやすくなってしまうのです。

だから、軸の太さについては縮尺を無視します。

模型作りに必要な工具や小物類

工作の大半はカッターナイフで行い、ホゾ穴を掘るためにマイナスドライバーを使います。

ドライバーは、眼鏡のネジを回すときなどに使う、先端の小さなものが欲しいです。それと普通のサイズのものが1本。

この他には、墨付け用に鉛筆、三角定規やモノサシなど。もちろん差し金もGood

組立用に木工ボンド、ハサミ、水糸(切れない細い糸なら何でもよい)

模型の縮尺は20分の1

縮尺は20分の1が丁度良いようです。

私の家の例でいくと、実物の大きさは、東西方向約5メートル、南北方向約13メートル、高さ約8メートルなので、模型の大きさは、25センチ×65センチ×高さ40センチとなりました。

この程度なら持ち運びも楽で、且つ詳細もよくわかると思います。

もし10分の1になってしまうと、幅1メートルを超える大きなオブジェになってしまい、置き場所に困るのでは?

模型をつくって奥さんの理解を得るどころか、喧嘩のタネになったりして・・・(^^ゞ

反対に40分の1程度だと、本当におもちゃのようで、「夢の形」からは程遠いと思いますので。

軸組み模型の作り方

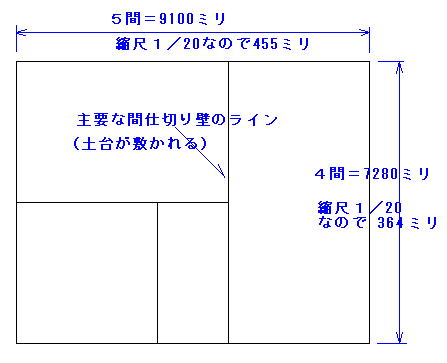

まず、ベニヤ板の上に土台が設置されるライン上に線を引きます。これが基準線になります。

外周には必ず土台がありますから、平面図を見ながら、例えば長方形の家で東西方向が5間、即ち9.1メートルだとすれば、その20分の1の455ミリの線を引きます。

同様に、南北方向が4間、即ち7.28メートルであれば、364ミリの線を、東西方向と直角に引きます。

外周以外の間仕切り壁の下にも土台が入りますから、同じように線を引きます。

次に、今引いた線の両側5ミリずつ離れた位置にも、それぞれ平行に線を引きます。

つまり、それぞれのラインに3本の線が引かれたことになりますね。 この上に土台とする材料を、木工ボンドで接着します。

本当の家では、土台の下にコンクリートの「基礎」があるんですが、この模型をつくる目的が軸組みの理解を深めることにあるため、あえて基礎の模型までは作りません。

よって、ベニヤ板の上に直接土台を貼り付けます。

中央の線は土台の中心線、その両側は土台の際のラインです。

家の軸組みの設計は、基準となる線はすべて「中心線」で管理します。つまり柱のど真ん中を基準線が通っていることになります。

実際に土台の材料をベニヤ板に貼り付ける場合、基準線の真上では線が見えないので、際のラインを引いておくということなのです。

土台にする材料には最初からホゾ穴をあけておいても良いし、後からでもかまいません。

これ以降は、ひたすら材料のカット⇒ホゾ作り⇒ホゾ穴あけ などをして組み立てていきます。

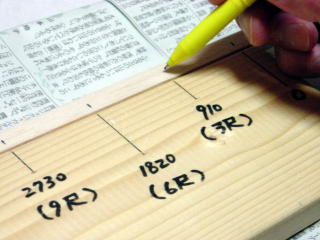

まずは、梁とか桁などの、横に使う材料(=横架材といいます)すべてに、あらかじめマーキングしておくと便利。

画像のように、定規代わりにした板に添わせてマークすると早い。

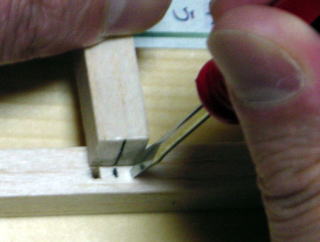

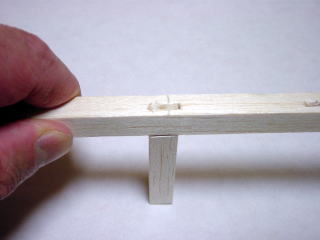

ホゾ穴あけです。

マーキングした位置を中心としてそれぞれ5ミリ離れた2箇所に、小さなドライバーを工作材の軸方向と直角に刺し込みます。

工作材料のバルサ材はとても軟らかいので、これで簡単にあいてしまいます(^^)v

次に、ドライバーを突き刺した箇所の間に、カッターナイフの先端部分を、工作材の軸方向と平行に、ホゾ穴の幅をあけて2箇所に突き刺します。

幅3ミリ程度、長さ10ミリで長方形に掘ります。

やや大きめのマイナスドライバーで突き破ると、ホゾ穴の出来上がり。 ホゾ穴はすべて打ち抜きタイプになります。

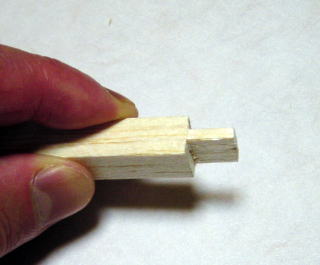

次にホゾ(♂)作り。

カッターナイフで縦に切り目を入れ・・

横に切り目を入れ・・

こんな風にします。

これが♂側のホゾになります。

ホゾを差し込んでみます。

バルサ材は軟らかいので、多少キツイかな? と思うくらいで丁度良く入ります。

軸組み模型には、ホゾで組んだこのような仕口がたくさんあります。

土台、柱、梁、桁、モヤを組んだら、筋交いをボンドで固定し、

細い工作材料を使って、床の根太とか、屋根下地となる垂木などを貼り付けていきます。

ホゾやボンドが使えない箇所があれば、糸で縛るなどして対応します。

ところどころに床板を貼ったりすれば楽しいですよ(^^)v

なお、土台などの横架材には通常「継ぎ手」がありますが、模型では継ぎ手をつくりません。

そこまでやると模型が弱くなるし、加工も難しく、やるメリットがなさそうです。

継ぎ手の位置を、模型の上にサインペンなどで書き込んでおくといいでしょう。

家の模型を作る最大の(?)メリット

じつは模型を作るメリットはもうひとつあります。

それは、これから作ろうとするモノの形が、具体的に見えるようになることです。

奥さんに図面なんか見せたって「なにそれ?」 ってなもんでしょうが、軸組み模型を見せれば「わーっ!」と喜び、(あるいは呆れ?)、一気に夢が膨らんでくるようです。

人は、夢の形が具体的に見えはじめ、手が届きそうになってくると、俄然元気が出てくるもの。

無骨な軸組み模型でも、作った本人はそれを眺めて一人ほくそ笑んだりしますが、さらには、模型の部屋の床におもちゃのピアノや椅子、ソファーなどを置いてみると、・・・「夢のカタチ」はもうバッチリ(^^)v

もしあなたが自分で家をつくる夢があって、奥さんがそのことに反対しているか、あるいは興味がなさそうなら、模型をつくって見せることで激変するかも知れません。(^o^)┘

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。