セルフビルドと法律について 建築確認申請や各種規制についてのまとめ

このページでは、自分で家を建てるときに、まずは覚えておいたほうが良い法的な決まり事について書いています。小屋を建てる場合や、家を増築する場合にも触れています。

建築確認申請はどこから必要なのか? とか、どんな構造で作っても良いのか? ⇒ 違反にならないのか?

・・・といったような、素人が真っ先に疑問に思う事柄について、わかりやすくまとめてみました。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分の土地に自分のお金で、自分が使う建物を建てるのに、なんで他人からとやかくいわれなくちゃならないんだ!

・・・と、私も最初の頃は思ったものでした。(^_^;

でも現実には、じつに様々な法律・規則を守って、その範囲内でやらなければならないのです。

まあ、建物を建てて誰かが生活するということは周囲に与える影響も大きいわけで、お互いにトラブルなく安全快適に暮らしていくには、決まり事は当然必要ですよね。

考えようによってはありがたいことなのかもしれません。

セルフビルドに関係する法律とは?

自分で家を建てるときに一番関係が深いのは建築基準法だけど、これ以外にも建築士法、都市計画法、水質汚濁防止法などたくさんあるし、場所によっては農地法、森林法、自然公園法なども引っ掛かってきます。

一口に「法を守る」といっても、それは単純に「法律」のみを守るのではなく、関係するる政令や省令も含めすべて守ることになります。これらを含めるとじつに膨大!

さらに、国が定める法律とは別に、都道府県が独自に条例を定め、じつは法律よりも厳しくなっていた・・・なんてこともあるので要注意。

例えばわが家の周辺地域は、いつの間にか景観を保全するための条例の対象地域になっていて、小屋を建てようと思って役場にいったところ面倒な届出書を書かされ、受理書が届くまで工事しちゃダメよ・・・と言われたことがあります。

法律関係の条文はとてもややこしく書かれているし量も膨大なので、なんだか頭がクラクラしてきますね。

でも、素人が家や小屋を自作する場合に限って言えば、それほど大変ってわけでもないんですよ。

ある条件に絞っていけば、長~い法律条文の中でも、関係する部分はごくわずか。

その、「ある条件」とは・・・

- 木造であること。

- 平屋か、2階建てであること。(3階建て以上ではない)

- 延べ面積が500㎡以下であること。

- 高さ13m以下であること。

- 軒高9m以下であること。

・・・という条件です。

・・・てか、これに当てはまらない建物って相当に巨大なので、セルフビルドで建てるとは普通は考えにくいですね。

3階建て以上、高さ13mを超える建物を自分で作った!・・なんていったら私も尊敬しちゃいます。(^_^;

・・で、上の条件にあてはまる建物は一般に「四号建築物」(※)と呼ばれ、関係する条文もだいぶ少なくなってきます。建物の中では比較的小規模なものですからね。

なので、自分で木造の家(または小屋)を作るなら、これに関係する部分だけを効率よく覚えておけば良いということになるんですね。(^^)v

- 建築基準法六条1項四号に該当するから「四号建築物」

- もし建てる土地が都市計画区域外ならば、四号にすら該当しない。

→規制がますます緩やかになる。

以下、このページでのお話は、すべてこの条件に当てはまることを前提に書いてみます。

= 建てるものが平屋か2階建ての木造という前提です。

法律・政令・省令って何

建築に関しても当然、法律、政令、省令があります。

法律は国会で決めるもの。→ 建築基準法

ある程度大まかなので、これとは別に具体的内容を決めなきゃならんということで、その下に政令や省令があるわけです。

政令は内閣が決めるもの。→ 建築基準法施行令

省令は担当省庁が決めるもの。 → 国土交通省告示第○○号・・というふうに○○号がたくさんあります。

法律→政令→省令 に行くに従ってどんどん具体的になっていきます。

省令では例えば、厚さ○○㎝で巾○○㎝以上の○○を用いなければならない・・・なんていうふうなことまで書かれているわけです。

建物を建てられる土地とは?

日本全国の土地は、都市計画区域と都市計画区域外に分かれます。

いろいろな規制が緩いという意味だけで考えるなら、自分で家を建てやすいのは、もちろん都市計画区域外になります。

都市計画区域

都市計画区域は都市計画法が適用される区域です。

その中は、市街化区域、市街化調整区域、非線引都市計画区域に分かれます。

市街化区域 = 建物を建てて良い区域

市街化区域の中は用途地域が分けられていて、建物は建てられるけどそれぞれに建ぺい率・容積率が違うし、建物高さの制限などもある。

用途地域って、例えば「第一種低層住居専用地域」、「商業地域」、「工業地域」 なんてのがある。実際はもっとたくさんある。

市街化調整区域 = 市街化を抑制する区域(農地など)なので、簡単には建物を建てられない

→ 事実上不可能なことが多い。

一般的に市街化調整区域は、街中でもなく山の中でもない丁度良さそうなところに位置しているからやっかいなんです。

土地分譲のチラシで 「おっ、これは安い!」 と思うものはたいてい市街化調整区域だったりして、隅のほうに小さな字で建物が建てられない旨を書いていることがあったりします。

「資材置き場に最適!」なんてね。 注意しましょう。

非線引き区域 = 市街化区域でも市街化調整区域でもない

比較的制限が緩いので建物を建てられることが多い。ただし用途地域が定められている場合もある。

都市計画区域外

人口の少ない田舎に多いです。

そもそも建築基準法に定められている接道の義務や用途地域の制限、建ぺい率や容積率の制限など(=集団規定といいます。)は、都市計画区域内だけに適用されるもの。

逆にいえば、都市計画区域外ではこれらの規制を受けません。

なので、自由奔放に家作りをしたいセルフビルダーにとっては天国!(?)

さらに都市計画区域外では、普通の木造2階建て住宅を新築する場合でも、建築確認申請は不要。

そのかわり上下水道や電気などのインフラが未整備なことが多いけど・・・(-_-;)

ただし注意すべきは、自治体によって独自に、条例によって制限をかけている場合があること。

例えば私の住む岩手県は、都市計画区域外でも建築確認申請が必要です。

やはり市役所や役場の都市計画課などで聞いて確認することは絶対に必要です。

さらに、都市計画区域外の中にも一部 「準都市計画区域」 なんてのが紛れ込んでる(?)場合があるので、注意しましょう。

建築確認申請が必要なのはどういう場合か?

建築確認申請とは、作ろうとする建物の計画が法令に照らして適切であるかどうかを、役所(または民間の検査機関)に提出して判断してもらうことです。

そもそも建築基準法でいうところの「建築」って、新築、増築、改築、移転・・・の4種類なんです。それぞれに分けて整理しましょう。

※ 移転というのは同じ敷地内で建物を移動させること。 別の敷地に移動すれば移転ではなく新築になる。

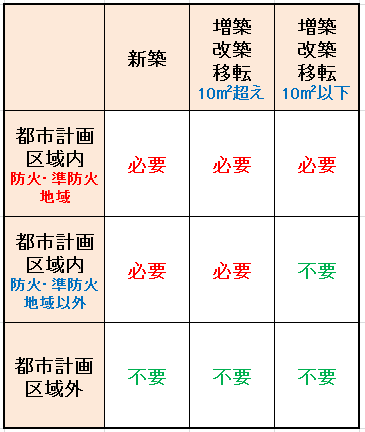

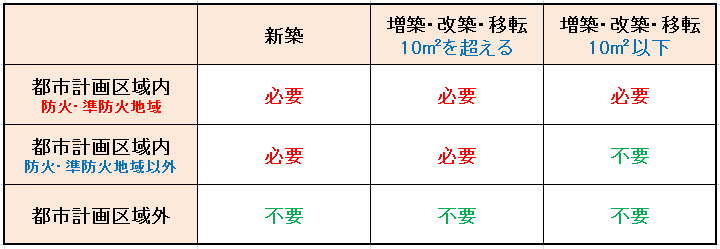

先に書いた

木造で、2階建て以下で、延べ面積が500㎡以下で、高さ13m以下で、軒高9m以下という条件に限っていえばこうなります。↓↓

まとめると、

◆ 都市計画区域の中で、さらに防火地域とか準防火地域に指定されていれば、すべて申請が必要

◆ 防火・準防火地域以外の都市計画区域内なら、10㎡以下の増築は(改築・移転も)、申請は要らない。10㎡を超えるか、新築なら申請が必要。

◆ 都市計画区域外なら、建築確認申請は不要

ただし前にも書いたけど都道府県など自治体が独自に、これより厳しい制限を条例などでかけている場合があります。

都市計画区域外だからといって安心はできません。 かならず市役所にいって確認しましょう。

別棟で建てても増築?

建築基準法でいうところの「増築」って、主屋にくっつけて面積を増やすのはもちろんだけど、同じ敷地内なら主屋から離れた別棟でもOKなんです。

10㎡というのは3坪で、部屋にすると6畳間のサイズ。

だから自分の庭に広さ6畳の小屋を建てる際には、建築確認申請は要らない・・というわけです。

※ 何もない更地にあらたに建てる場合は「新築」になるので、10㎡以下でも申請が必要。

建築工事届について

都市計画区域外で建築確認申請が不要だったとしても、延べ面積が10㎡を超える建物を作る場合は「建築工事届」(建築確認申請よりずっと簡単!)だけは提出しなければならないです。

10㎡以下の場合は届け出も要らないけど、こういうのも最終的には自治体の決まりに従うので、何はともあれ役所に聞いてみることが一番です。

市町村によってはホームページに建築の手続きについて説明しているページがあったりするので、 市役所に行く前にそれらを見て、予備知識をもっておけばなお良いと思います。

確認済証をもらうと工事できる

確認申請の審査期間は(四号建築物については)受理から7日以内です。

審査を無事に通ると「確認済証」が送られてきます。(^^)v

逆に、結果がNGなら「期限内に確認できない旨の通知」が送られてきます。(+_+)

確認済証交付を受けた後でないと工事できないです。

このとき、工事施工の注意事項なんかがいろいろ書かれたペーパーが一緒についてくるので、あとはそれに従って進めていけばいいです。

注意事項として以下のようなことが書かれています。要約するとこんな感じ

↓↓↓

- 建築基準法以外の許認可が必要な場合は別途、ちゃんとやりなさい。

- 排水関係(浄化槽)の放流先の管理者とちゃんと協議して必要な手続きを取りなさい。

- 工事現場には建築確認があったことを示す看板を立てなさい。(様式も示してある)

- 設計変更したら「計画変更確認申請書」を出しなさい。

- 工事が終わったら「完了検査申請書」を出して検査を受けなさい。

- 工事のときは「基礎の配筋」や「軸組・耐力壁」・・等々の写真を撮っておいて、完了検査申請書に添付しなさい。

- 敷地の境界線を明確にしておきなさい。

素人が建築確認申請書を書いても良いか?

建築確認申請自体は本来施主がやることなんです。

だから申請書に記載する「申請者」はあくまでも施主本人。

しかし添付する設計図書を書くのは専門知識が必要ということで、建築士に依頼して設計してもらうのが普通になっています。申請書には設計者も書くので、設計者が建築士の名前になります。

でも法律(=建築士法)によれば、延べ面積100㎡以下の木造建物の設計・工事監理は建築士の資格要件がないので、素人でもこの条件なら建築確認申請書をすべて自分で書いて出すこともできるのです。

※ ただしこれも都道府県によって条例で100㎡以下にしている場合があります。

私自身も、自宅(当初設計は99㎡でした)や小屋を自分で設計し、申請書を自分で書いて役所に提出して確認済証をもらったものです。

でもそれはだいぶ昔の話。自宅は平成6年、小屋は平成17年ですから・・・

「姉歯事件」以降実際の運用は厳しくなり、素人が設計して申請するのは法的には可能だけど、ハードルが高くなりました。提出書類も多くなり、なかなか難しいようです。

・・が、実際やった人もいるし、腰を据えて勉強してからやれば不可能ではないでしょう。

建築確認申請のマニュアル本もあります。↓

でも、そこまで勉強する気がない場合は建築士に依頼するのが現実的だと思います。

建築士の申請だと省略できる書類もあり、いろいろとメリットがあるのです。

この辺のことは私の実例も交えてこちらのページで紹介しています。↓↓

私の建築確認申請体験

もうかなり昔のことだけど、私が自宅の設計や建築確認申請書作りを自分で行って役所に提出したときは、一発合格!・・というわけにはいきませんでした。(^^ゞ

1週間後に届いたのは「期限内に確認できない旨の通知」でした。 とてもがっかりしたのを覚えています。(-_-;)

しかし通知書には何が悪かったのか理由が書かれているので、その部分の設計を修正し、再度提出したら今度は無事に「確認済証」が送られてきました。

チャレンジするのは楽しいものです。

集団規定での決まりごと

建築基準法の中身は大きく分けて集団規定と単体規定があります。

大雑把なところをご紹介しますね。

もちろん実際に建物を建てる計画があるなら、詳しく調べたり、お住まい地域の役所で確認などしてください。

集団規定というのは、その建物を建てる区域に対して、その建物がどうあるべきかを定めたもの。

建ぺい率・容積率や接道義務、高さ制限や日陰規制などがあります。

これらは計画的な都市づくりのための規制なので、都市計画区域と準都市計画区域の中にだけ適用されます。

なので、都市計画区域外に建てるのならば集団規定は関係ない・・・ということになるんですが、実際には都市計画区域外であっても自治体独自の規制で、建ぺい率・容積率など集団規定っぽいことを定めていることがあるため、これも役所での確認が必須。

集団規定の主な内容はこんな感じです。↓↓

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合のこと。⇒ 建築面積÷敷地面積(%)

これの限度が用途地域ごとに決められています。⇒ 3/10 ~8/10

敷地面積いっぱいには建物を建てられないのです。

容積率

敷地面積に対する延べ面積の割合のこと。⇒ 延べ面積÷敷地面積(%)

※ 延べ面積とは各階の床面積の合計のこと

これの限度は、用途地域と前面道路巾の関係などで決まります。土地を買うときに確認しましょう。

高さ制限と日陰規制

建物の高さの上限は用途地域や接する道路、隣地境界線との距離などによって制限があります。

また、周辺の建物が日陰にならないようにするための決まりもあります。

防火地域・準防火地域

人口密集地などの、火事が起きれば大惨事になりそうな地域が指定されるようです。

この地域内で建物を建てるなら、耐火建築物とか準耐火建築物にしなくちゃならないとか、いろいろ厳しいです。

接道義務

敷地は道路に2m以上接していなければならない。(例外もあり)

単体規定での決まりごと

単体規定というのは、その建物自体がどうあるべきかを定めたもの。

構造のことや、採光、換気、階段の巾や高さなどがこれです。個々の建物の最低限の基準が決められています。

これらは全国どこでも適用されるので、たとえ都市計画区域外であっても守らなくちゃなりません。

建築確認申請が要らないからといって、けっして建築関連法規を守らなくて良いというわけではないのです。

単体規定の主な内容はこんな感じです。↓↓

採光

住宅の居室では、その部屋の面積の7分の1以上の大きさの窓を設けなければならない。

※ 居室とは人が住んだり作業したりするために継続して使用する室のこと。なので納戸やトイレは居室ではありません。

換気

居室には換気のための窓や開口部が必要。換気に有効な面積はその居室の床面積の20分の1以上必要。

ただし換気設備を設けた場合はこの限りでない。(換気設備の要件は政令20条の2)

トイレには、採光・換気のための窓を設けなければならない。ただし水洗トイレで換気扇を設ければこの限りでない。

一般的な構造

- 居室の天井高さは2.1m以上でなければならない。

- 床が木造の場合、地面から床までの高さは45cm以上必要。ただし防湿コンクリートを施した場合はこの限りでない。

- 住宅の階段の巾は75cm以上。一段の高さ(けあげ)は23cm以下。一段の奥行(踏面)は15cm以上必要。

- 柱の太さは、条件ごとに基準がある。「柱の小径/横架材間の距離」の最低基準がが決められている。

→ どんなに細くても9cm以上必要になります。 - 梁・桁など横架材の中央部分には欠き込みをしてはならない。

- 圧縮筋交いは、断面が3×9cm以上の木材を使用しなければならない。

→ 現代の家は「引っ張り筋交い」は例外的で、筋交いといえば圧縮筋交いがほとんど

構造計算

このページでの大前提である

木造で、2階建て以下で、延べ面積が500㎡以下で、高さ13m以下で、軒高9m以下・・・という条件の場合、構造計算は要りません。

その替り・・・といってはなんだけど、木造では2階建て以上または延べ面積50㎡を超える場合、施行令46条の基準によって耐力壁をつり合い良く設置しなければなりません。

建築確認申請の際にはその状況を「壁量計算書」としてまとめ、審査を受けることになります。(ただし建築士の設計なら提出免除)

耐力壁の設置と壁量計算の簡単な具体例は、別途こちらのページにまとめました。そんなに難しいものではないのでチャレンジしてみましょう。 仮に提出不要だとしても、地震や台風で壊れないためにも絶対やっておいたほうが良いです。↓↓

なお、木造住宅の構造基準に関する規定については、こちらのページが参考になると思います。

⇒ 木造住宅の構造基準についての政令、省令

シックハウス対策(居室の建築材料の制限)

平成15年に設けられた比較的新しい規制で、シックハウスの対策のため、ホルムアルデヒドなどを含む建材の使用制限について定められています。

そのためか今の建材はほとんどが、☆☆☆☆マークのついた、無制限に使えるものになっていますね。

(星が四つあるのでフォースターと呼ばれます。)

または、無垢の木材などはそもそも規制対象外なので、もちろん無制限に使えます。

この規制の関係で、建築確認申請書には、部屋ごとに床・壁・天井・建具などにどんな材料を使うのかとか、換気の方法や計算根拠なども記載しなければなりません。

【 参考 : 国土交通省のページ 】⇒ 建築基準法のシックハウス関連法規一覧

排水の方法には気をつけよう

生活排水に関係する法律しては、環境基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、水質汚濁防止法、下水道法 があります。

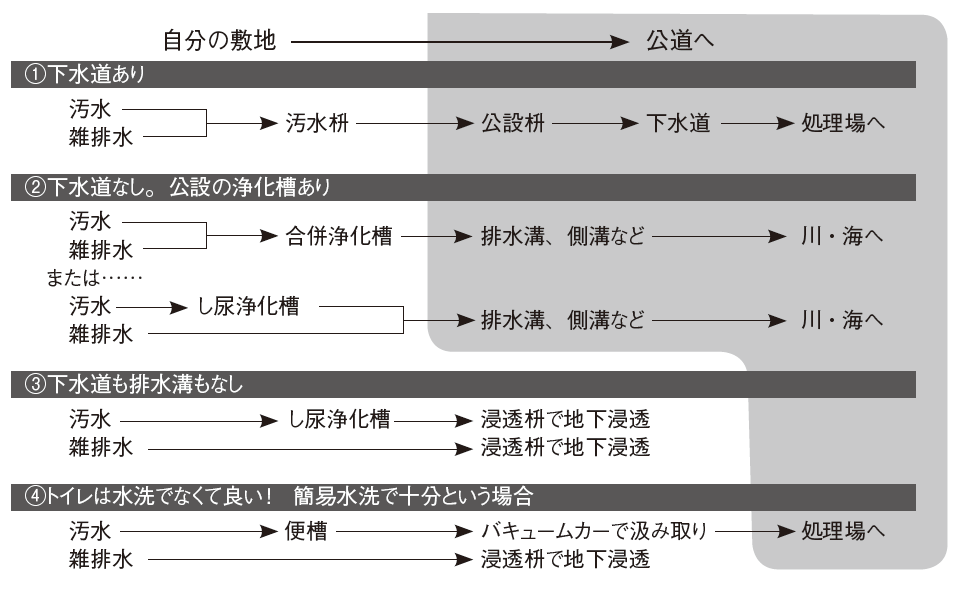

排水には汚水(トイレからの排水)、雑排水(キッチンや洗面所・洗濯機からの排水)、雨水(屋根から流れる雨水)があり、汚れの程度も違うため、どこに流してよいかも差があったりします。

下水道が整備されている地域かどうかとか、環境によってももちろん違います。

これも市町村によって決まりがあるので、まずは市町村へ出向いて確認しましょう。

地域区分の確認のために市町村の都市計画課などに行く際、家を建てる計画について話すと、排水の放流先も必ず聞かれ、

あわせて排水関係を所管する担当課も紹介されると思うので、そこで生活排水についての決まりについて聞くといいです。

一般的な排水経路は下のイラストのようになっているので、必要に応じて合併浄化槽(またはし尿浄化槽)を入れたり、浸透枡を設けたりすることになります。

ちなみに私の家の場合は都市計画区域外の田舎なので、イラストの ④ のパターンです。

自分の敷地内に浸透枡を2か所設けて雑排水を処理しているほか、汚水は便槽に溜めて定期的に汲み取り会社に汲み取ってもらっています。

資格のこと (やって良い作業、やってはいけない作業)

家を作るための工事は多種多様なので、普通はそれぞれの専門職人が分担して作業するわけですが、セルフビルドの場合は出来るだけ自分でやりたいと思っても、資格要件があってできないものもあります。

◆ 設計と工事監理

木造の場合、延べ面積100㎡を超えると、建築士の資格を持たない人が設計したり工事監理したりはできない。

( 工事そのものは関係ないので、素人がやってもOK )

◆ 電気の屋内配線

電気工事士の資格を持たない人はやってはいけない。

ただし、誰でも受験できる第二種電気工事士の資格を取れば、屋内配線を自分でやることができます。コレ、お勧め。

関連ページ ⇒ 第二種電気工事士の資格を取るには?

◆ 水道管の工事

公共の水道管への接続工事は、その自治体の指定業者でないとやってはいけないことになっています。

◆ ほかに、ガス管の工事や電話線の工事なんかも素人がやってはダメ。

・・・当たり前というか、このようなものは素人では怖くてできないですね。(^_^;

家を建てた後のこと・・検査、登記、税金

完了検査

工事が終わったら、建築確認済証の付属の案内に従って工事完了届や完了検査申請を出します。

完了検査を無事に終えると「検査済証」が交付されるので、これは建築確認申請書類とともに、ずっと大事に保管しておきましょう。

登記や保険とか、モロモロの手続きに重要な書類となります。

完成前に住んでも良いか

セルフビルドの場合これは良くあることで、完全に出来上がっていなくても生活するのに支障がない状態になれば、借家やアパートの家賃を払い続けるのは勿体ないので早く引っ越してしまいたいところ。

一般に建築確認を受けた建物は、完了検査を受けて検査済証の交付を受ける前に建物を使用してはいけないことになっているんですが、それには適用の範囲があり、このページの内容の条件である木造&2階建て以下&延べ面積が500㎡未満の建物(いわゆる四号建築物)の場合、この適用範囲外なのです。

私の場合もすでに住んでいる状態で完了検査を受けたんですが、何も問題ありませんでした。

↑↑↑(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

出典:建築基準法第七条の六

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合 (中略) 検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。

※ この条文に四号建築物は含まれていない。

建物の登記

申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。

建物表題登記は、工事完了してから1か月以内にしなくちゃならないことになっています。罰則もあります。

・・が、恥ずかしながら私の場合は、かなり遅れて申請してしまいました。でも特段怒られもせず、罰金などもありませんでした。(参考にしないでね)

表題登記も保存登記も、申請は専門家でなくとも自分でやることができます。私は両方とも自分でやりました。

表題登記は図面の提出が必要だけど、正確な地籍測量図 (土地を購入したときに不動産業者から渡されるはず) が手元にあれば、土地家屋調査士に依頼しなくともできます。

書類の数も少ないですし、建築確認申請書なんかに比べるとはるかに簡単でした。

登記の申請はもちろん管轄の法務局に出すんですが、事前に相談できます。

私の場合は盛岡地方法務局でしたが、予約相談で日時を予約し、自分で書いた申請書の下書きや図面などを持ち込み、ミスや過不足がないかなどを指導してもらえました。

登記が完了すると、法務局から表題登記・所有権保存登記それぞれの登記完了証と、登記識別情報通知というものが送られてきます。いわゆる「権利書」ですね。

これで晴れて、名実ともに家が自分のものとなるわけです。メデタシメデタシ

自分で登記するなら このサイト が参考になるかもしれません。

固定資産税

建物が完成すると、ほどなく役所の税務担当から連絡がきて、課税標準額を決めるための実地調査があります。

調査の結果、固定資産税の額が確定するわけです。(^_^;

重要な関係法令へのリンク

さて、最後に建築基準法と建築基準法施行令、木造住宅関連省令へのリンクを貼っておきます。

さて、最後に建築基準法と建築基準法施行令、木造住宅関連省令へのリンクを貼っておきます。

法律条文はとてもややこしく書かれていますが、何度も読んでいると慣れてきますよ。

( 私は昔役所勤めをしていたので、少しは読めますけど・・・ )

この中で主な関連部分として、

建築確認申請について ⇒ 第六条、 用途地域 ⇒ 第四十八条、 接道義務 ⇒ 第四十三条 など

この中で主な関連部分として、

木造住宅の決まりごと ⇒ 第四十条~四十七条、 居室の天井の高さ ⇒ 第二十一条、 床の高さと防湿 ⇒ 第二十二条、 階段の巾など ⇒ 第二十三条 などがあります。

構造についての基準が詳しく書かれています。 壁量計算の方法もここを読めばわかります。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。