自分で家を建てる方法と手順 よく聞かれる疑問の答えと、実現までのロードマップ

私が自分で作った家の2階テラス部分

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

ここで言う自分で家を建てるというのは、自分が施主となって業者に工事してもらう・・・ ということではなく、自らが設計者・施工者となって家を建てることです。

つまり、自分で設計し、コンクリートを扱い、木材を切り、釘を打ち、配線したり設備の取り付けをしたりして家を作り上げるという意味。

そんな突拍子もないこと、出来るわけないだろう!

と思うかもしれませんが、世の中にはそうやって建てた人は数多く存在しているし、私もその一人。 素人でも決して無理なことではないんです。

完成し、引っ越した直後の自宅

このページでは、私の実際の経験(住宅2棟、小屋2棟建設)と、過去17年間にわたる他のセルフビルダーさん達との交流から得られた知見をもとに、自分で家を建てるということに対する素朴な疑問への答えを、エピソードを交えて書きました。

後半は、実際に素人が自分で家を建てるには、具体的に何からはじめてどう進めれば良いのか? その手順について書きました。

自分で家を建てる夢を実現したい方に、少しでも参考になれば嬉しいです。

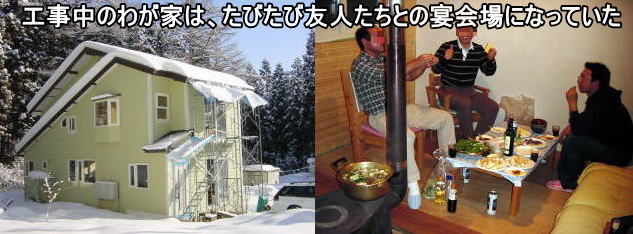

セルフビルドを楽しむ私と友人

セルフビルドの素朴な疑問 Q&A

資格は? 素人が家なんか建てて違法じゃないの?

資格については、木造で延べ面積が100平方メートル以下であれば、設計・施工・工事監理すべてに資格は必要ありません。

延べ面積が100平方メートルを超えると、設計と工事監理は一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格がないと携わることが出来ません。(建築士法

第3条の3で規定)

※ 自治体によっては条例で100平方メートル以下に規定しているところもあるので、実際にはじめるには自治体での確認が必要です。

なので、木造なら延べ面積が100平方メートル以下はもちろん、100平方メートルを超えても「施工」自体は無資格者がやっても法的に問題ないということです。一般の大工作業はもちろん、基礎工事や屋根葺き作業なんかの施工も大丈夫。

ただし、家作りの作業の中には電気工事、水道工事、ガス配管工事など専門の資格が必要なものがあるので、それらはプロに依頼することになります。

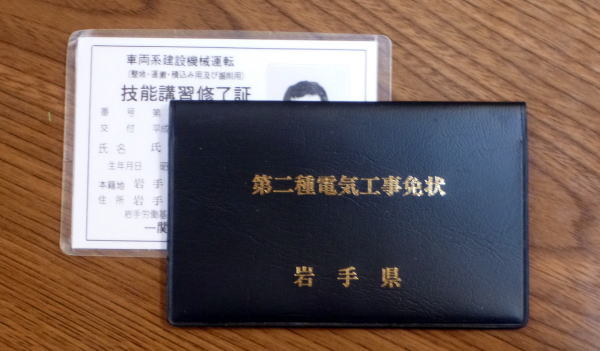

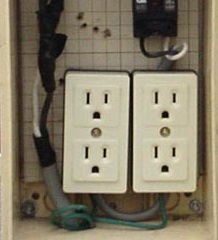

このうち、電気工事に必要な「第二種電気工事士」は学歴や経験の有無に関係なく試験に合格すれば取得できるので、お勧めですよ。私もこの資格を取得して非常に役立ちました。

資格のことについてもっと詳しく知りたい場合は、こちらのページを参照してください。

違法・適法については何も資格のことだけじゃないですから、建築基準法をはじめ家作りに関係するすべての法律・条例を遵守して進めることになるわけです。

当然、これはセルフビルドに限ったことじゃなく、一般の注文住宅を建てる場合も同様です。

ハウスメーカーや工務店さんはその道のプロなので関係法令は当然頭に入っているわけですが、素人はそうではないので、悪意がなくても知らず知らずに違法なことをしてしまう可能性がありますよね。

そうならないために、事前に関係法令の重要な部分だけでも知っておく必要があります。

例えば、建物の構造のことや道路・隣家との距離、窓の面積や階段一段の高さなんかの制限も細かく決まっているので、ある程度勉強してからでないとセルフビルドに取りかかれません。

セルフビルドと法律のことについて、もっと詳しく知りたい場合は、こちらのページを参照してください。

セルフビルドのメリットとデメリットは?

一口に「自分で家を建てる」と言っても、ほとんどすべてDIYで行う「フルセルフビルド」と、部分的に、特に重要な構造部分をプロに任せる「ハーフセルフビルド」があります。

フルセルフビルドで家を建てる場合のメリットとデメリットは次のとおりですが、ハーフセルフビルドなら、デメリットが緩和され、メリットもやや少なくなると考えて良いでしょう。

- 費用を安く抑えられる

- こだわりの家も実現可能

- 自分に技術と自信がつく

- 達成感・充実感・得がたい経験ができる

- 住み始めた後もDIYで増改築・メンテナンスが容易

- 膨大な時間がかかる

- 怪我や、途中で投げ出すリスク

- 住宅ローンは基本的に受けられない

- 建てた家に第三者の保証はない

- 家族の理解を得ないと家庭不和の原因になる?

「住処のありがたさ」を再発見できました

まるで原始時代から平安時代を経て現代までの生活スタイルを擬似体験するように、当たり前すぎて普段気がつかなかった喜びを、ひとつひとつ再発見できる得がたい経験でありました。

未経験の素人でも出来るのか?

「家」は日曜大工の対象として見ればものすごく巨大だし、建てるための工程も非常に多いので、自分で建てるなんて最初からあきらめムードになってしまいそう

です。

しかし、ひとつひとつの工程を分解してみれば、それぞれは別段難しいものではなかったです。

健康で、特別不器用でなければ問題ない

結論から言えば、よほどの不器用を自認している場合を除き、普通に健康な人ならば、問題なく作れます。

よく誤解されがちなのが、家を建てる作業というと熟練の職人さんたちが鉋をかけて「シャーッ!」と気持ちよい鉋屑を出す場面なんかを思い浮かべますよね。テレビの影響もあるけど。

だから木造建築というと職人の世界、それも相当熟練しなければ無理!というイメージがありますが、現代の家作りは、実際には鉋をかける場面なんかほとんどありません。

セルフビルドで家を作る作業というのは、丸鋸で木材を切ったり、インパクトドライバーでビスを打ったりする作業がメインなので、そういうのはちょっと慣れれば誰でもできるし、全体の作業の中で熟練の技能を要するようなものはほとんどないと言っていいです。

ただし誤解されたくないのは、これはセルフビルド、つまり自分の家を自分で作る場合のことですよ。お金をいただいてお客様の家を作るプロの仕事とは全く次元が違います。

仕上げの完成度を高めるには相当の技術が必要だし、お客様の家を作る職人さんたちはそのレベルに達しているからこそプロの仕事ができるわけです。

しかしセルフビルドは素人がやることなので、完成度は落ちます。当たり前だけど、プロのようにはいきません。

作業スピードも遅いし、段取りも悪いです、遠回りなことが多いし、当然、時間もかかります。

でも時間がかかろうが遠回りだろうが、それでも家はできるんです。

素人がプロに敵わないのは仕上げの部分

プロは完成度が高くて細かいところまできっちり仕上げることができるけど、素人は技術が未熟だから仕上げの完成度は どうしても見劣りしがち。

その場合、もしこれがローンを組んでプロに建ててもらった家なら、小さなことでもいちいち気になり、そのたびに工事をした工務店に言って直させるか、工務店側の出方

によっては険悪な状態になるとか、とにかく心穏やかではいられないんじゃないでしょうか。

でも 自分で作った場合の状況は全く違い、多少の不細工さは愛嬌の世界に映ります。

実用上困らないのであれば、仕上げの見栄えが多少悪かったり、普通の家では見かけないような作りになっていても、それはむしろ自分の技量や感性のプロフィールであって欠陥には見えないでしょう。

他人に何と言われようが自分の手がけた作品ですからね。 むしろ手作りの温かみとさえ感じるかも。

(^_^;

「プロがお金をもらって他人のために建てる家」と「素人が自分のために建てる家」ではもともと性質が違うから心穏やかでいられるんです。

つまり技術が下手で も自分の住処なら大丈夫

(^_^)v

まともな家が出来るのか? 地震や暴風で倒れるんじゃない?

内装の出来がちょっと不細工でも「手作りの味わい」で済むけれど、建物を支える重要な構造部分がしっかり出来ていないと不安ですよね。素人が建てるというと、そんな不安を感じるのは当然だと思います。

大昔は家を建てるとなると、その出来不出来は大工さんの腕と経験によるところが大きかったと思いますが、現代では木造建築に関する基準が細かく規定されているのです。

柱や梁の太さ、耐力壁の配置や倍率のこと、場所ごとに取付けるべき金物や、それに使う専用釘の種類なども細かく指定されていて、構造については法令・基準をきちんと守って作れば、素人でも地震や台風で壊れないしっかりした家ができます。

そのためには、事前に木造住宅工事仕様書などに目を通しておくといいです。一般に公開されていて誰でも知ることができます。特別難しいものでもありません。↓↓

岩手にあるわが家も東日本大震災のときに震度6弱を経験し、隣の小屋に据え付けていた重さ150kgの木工機械が30cmも横ずれしましたが、セルフビルドの自宅も小屋も、ヒビひとつ入ることなく全く無事でした。

一部、難しいところだけプロに頼むことはできるか?

もちろん出来ます。ハーフビルド(ハーフセルフビルド)という方法ですね。

やり方は大きく分けて2種類あり、

2、セルフビルダー自身が、基礎工事、木材刻み加工、電気工事などの専門業者を選び、個別に依頼する。

1 の場合はセルフビルド支援会社へ支払う費用がかかる反面、専門業者の選定や調整を任せられる安心感がありますね。それに、セルフビルド全般のアドバイスも受けられるメリットがあると思います。

2 の場合は比較的費用を抑えられる反面、自分ですべてを取り仕切らなければならない煩わしさはあります。

私の母の家のハーフビルドは2の方法で行いました。業者選定の方法や工事の経過、セルフ施工部分との関係など詳しく書いていますので、ご興味ありましたら以下のコーナーをご覧下さい。↓

本当に安く家を建てられるのか?

基本的に自分の人件費はタダと考えるので、家を建てるための費用のほとんどが材料費。

だから、費用を左右するのは「どんな材料を使うか」ということと、「いかに安く仕入れられるか」ということに尽きます。

一番お金がかかるのは、構造面よりもお風呂・キッチン・トイレ・給排水・暖房・電気や照明といった設備関係や、サッシなどの建具です。 逆に、贅沢をしなければ節約できるのも、この部分。

反面、構造部分、つまり基礎の材料や木造駆体の木材・金物類などの材料費は、私のセルフビルド自宅の例だと全体のわずか20%に過ぎませんでした。 使用する木材を多少太くしたりしても、全体の費用はほとんど変わりません。

構造的な部分は節約できないし、するべきではないです。

費用を左右する要素が大きい設備関係の物品が、それこそ「すべて解体現場からのもらい物」で作るなら激安になるし、贅沢をすればいくらでも高くなるわけです。 セルフビルドする施主の考え方、こだわりによって費用は大きく違ってきます。

実際、セルフビルドだとどのくらい安く建てられるのかというと、統計データもないのであくまで感覚的な話でしかありませんが、私の自宅は42坪で860万円で建てたので(坪単価20万円、2003年頃のことです)、普通にハウスメーカーや工務店に建ててもらうより約半額かそれ以下になってるんじゃないでしょうか。

それでも設備面は妻の強力な要望を受け入れて、キッチンはメーカー品のシステムキッチンにしたし、こだわりとして内装壁や天井は無垢の羽目板ををふんだんに使ってウッディー感を出したり、高価な台形出窓を4箇所、天窓を3箇所付けたりもしました。

設備の少ない「小屋」を建てるなら、もっとずっと安く作ることができますよ。うちの工房は10坪で60万円で作りました。(坪単価6万円)

セルフビルドは安くならないという意見もある

自分で作るんだから人件費がかからず安くなるだろう・・と普通は思いがちだけど、一方でこんな意見をいう方もいらっしゃいます。

- 工務店は『業者価格』で材料を仕入れている。だから安く買える。素人の個人が建築材料を入手しようとすると、かえって高くつく。

- 工具代がバカにならず、思いのほか出費がかさむ。

しかし、実際に自分で家を建てた経験から言わせてもらうと、この意見は実態と違うと思います。

まず、「個人が建築材料を入手しようとすると、かえって高くつく。」という話は、一言でいうと、

そういうのは昔の話でしょ!

・・・という印象です。

材料の入手先は、 建材店、材木店 、ホームセンター 、インターネット等になりますが、

私が建てた頃に比べて今やホームセンターと、特にインターネットがすごく充実していて、建築材料といえど大概のものは買えるようになっています。当然、ここでは業者だろうが個人だろうが価格差なし。

建材店や材木店からは私もいろいろ購入しましたが、サッシなんかも定価の29%で入手したこともあるし、特に個人だからといって割高になるという感じはしなかったです。

仮に業者との差があったにせよ、家全体の建築資材費用全体からみれば微々たるものでしょう。

それよりも、やはり自分で作ることによる人件費の節約メリットはでかいです。

工具については、欲しい工具をすべて揃えていったらキリがありません。工具マニアみたいになってしまうと、確かにバカにならない出費になるでしょう。

でも、必要最小限の工具だけ購入して、高いものや滅多に使わないものはレンタルを活用すれば、今現在何も工具を持っていなくとも、15~20万円くらいで済んじゃいます。

自分の人件費を有料と考えると安くはない

セルフビルドでは自分の人件費をタダと考える・・・というところがミソで、もしもセルフビルドに費やしている時間を自分の専門の仕事をして稼いでいたら? と考えると、全然安くなっていないことに気が付きます。

自分で家を建てることの本当のメリットは、好奇心・達成感・充実感・家族の絆の再認識など、お金には替えられないものの方だと私は思います。

単に建築費用を安く抑えることのみが目的なら、私個人的にはセルフビルドをお勧めできません。

セルフビルドの費用のことについて、もっと詳しく知りたい場合は、こちらのページを参照してください。

時間はどれくらいかかるのか?

建物の規模と、どこまで自分でやるのかによって全然違ってきます。

当たり前ですがDIYでやる範囲が多ければ多いほど日数がかかり、私の自宅建築の場合が最もそれに近い形態でした。

つまり、水道工事のような指定業者でなければ出来ない作業を除き、基礎工事も木材のホゾなどの刻み作業も、屋根から足場架設撤去から電気配線工事から内装まで、何から何までDIYでした。

建物の規模も42坪とやや大きく、2階建てで高さもあるので材料の荷揚げにも労力が要りました。

サラリーマンをしながらの日曜大工であり、しかもアパートから建築現場までは2時間半。北国なので冬は雪に閉ざされ工事できないし、本業が忙しく深夜残業や土日出勤もザラだったため工事の進み具合は非常にゆっくりで、完成までに9年もかかってしまいました。

主に休日作業なので、かかった日数は、9年×365日=3,285日ではありません。

実際にセルフビルドに費やした日数は、日誌をつけていたわけではないので正確ではありませんが、およそ延べ500日くらいだったと思います。

500日だと、仮に本業がなく毎日セルフビルドに費やせたとしても、1年たっても終わらない計算ですよね。

けれども、もし建てる場所が普段住んでいる住所の近くで、休日も豊富にあり、基礎工事・屋根・電気配線を外注し、木材刻みをプレカットにすれば、工事期間は大幅に短縮されるはず。

2階建てじゃなく平屋にすれば、上下移動が少なくなるし材料の上げ下げも減るから、さらに工期は短縮されることになります。

建築中の現場を楽しむ

ところがセルフビルドの場合は施主=管理者なので、建築途中の現場で好き勝手が出来ます。

私は在来工法を採用しましたが、これは真っ先に屋根から作ってしまうのですぐに現場で寝泊りできるようになりました。

特に2階の床は外敵に襲われる心配が無く安心して寝られるし、壁のない空間は非日常的で開放感いっぱい!

仮設のトイレと水道&流し台を作り、3千円の薪ストーブを置いたら、もうそこは自分だけの山小屋になりました。

私の場合、現場での宴会や宿泊は何度やったことか・・・

友人や職場の仲間はもちろん、東京の姉一家や実家の両親を呼んで泊まったこともありました。

建築途中だからこその「非日常的な空間」は、ちょっと変わったロッジに泊まっているような感覚で面白かったです。

自分で家を作る工程は年月がかかりますが、考えようによっては、その間は「別荘ライフ」を楽しむことが出来るとも言えるでしょう。(^^)

長い年月がかかってしまうというのは、必ずしも悪いことだけじゃないですよ。

建築途中の家での多くの人たちとのふれあいは、私にとって人生の貴重な思い出のひとつになっています。

※ 「別荘ライフ」を楽しむためには、トイレ、水、電気といった最低限のライフラインが必要なので、それについては後の項でお話します。

家族や周囲の理解を得るには?

セルフビルドって、一人で黙々と作業をしている時間がほとんどなのですが、意外にも「人との関わり方」が成否を決める重要なポイントだと、実体験を通じて感じました。

長い年月をかけるわけなので、家族・パートナーとの意思疎通が出来ていなければギクシャクしてしまうだろうし、

材料の購入先や、一部外注する作業の職人さん、お手伝いや冷やかしに来る友人知人、さらには現場のご近所の住人たち・・・こういう方々とうまく関係を築いていけなければ、精神的に辛いものになってしまうことでしょう。

セルフビルドは長い年月を要するため、もはや「人生の一部」です。

幸い私の場合は周囲の人たちに恵まれ、非常に良好な関係でセルフビルドを達成できました。

以下に私のエピソードを2つご紹介します。周囲の関係者と良好な関係を築くために参考になるかもしれません。

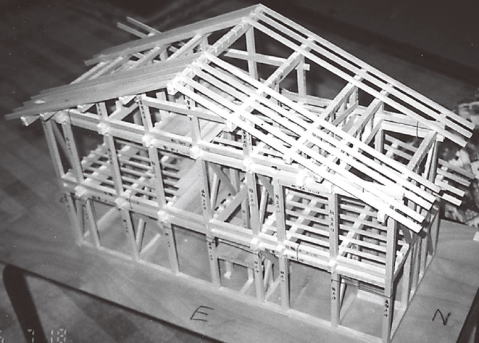

模型で 「その気」 にさせる

ほとんどの方はご夫婦でやられているんですが、どちらもセルフビルドに積極的でしたし、むしろ奥様の方が乗り気な場合もあるほど。

ところがうちの場合、妻は「乗り気でない」というよりも全くその方面の知識がないので、私がやろうとしていることに不安そうだったので、興味関心を持ってもらうことが重要でした。

紙の設計図を見せても 「何それ? わかんない。」 くらいの反応しか返ってこなかったけど、設計図の内容を確認する意味で軸組模型を作ったら、これが大ヒット!

巾70cmもある模型を見せられると 「わーっ!」 と喜んでくれたのです。

模型を眺めて、新築した家の中での暮らしを夢見ることが出来るようになりました。

人は具体的な「夢のカタチ」が見えてくると俄然元気が出るものなのでしょう。(^^)

木材の購入先でも、先方は私の話を聞いてもイマイチ乗り気じゃなかったようでしたが、車から例の軸組模型を出してきて目の前においた途端、目の色を変えて膝を乗り出してきました。

その後はトントン拍子です。

素人の話でも、実現可能性がぐっと高まったように感じてくれたのではないでしょうか。

カタチとして見せる「模型」 これは是非おすすめしたいアイテムです。

ご近所さんの偵察行動

だから私も現場で作業を始めたばかりの頃は、どこからともなく現れる「地元の人の洗礼」を受けることになりました。

私のセルフビルド現場は人家から離れていて条件が良いほうだったのですが、それでも最初は沢の対岸の林の中から、お爺さんに 「オメー、何やってんだ!」 と声をかけられたり、

翌日には別の爺さんが現場にやってきて敷地の端っこに座り込み、煙草をふかしながら長いこと私の作業を見物していったりしました。

素人作業を人様に見られるのは気恥ずかしいものです。(汗)

でも、そういうときに面倒そうな顔をせず、真心を持って(笑)おつきあいしたのが良かったと思っています。

「おめぇサマはでぇくさんか?」(=お前さんは大工さんか?)

「いや、普通のサラリーマンです。こういうことが好きなんで。自分の家を作ろうと思ってるんです。」

「ほうか。手、止めねでいいがら、かまねでしごどしろ。」(=そうか、手を止めないでいいから、俺に構わないで作業を続けろ。)

一通り見て相手の素性がわかると、地元の人は安心してその後は偵察に来なくなります。

だから、ご近所さんに不安をいだかせるような対応はしない方が良いのです。

近所で野良仕事をしていたおばさんも時々やってきて雑談を交わしました。

「いいね~、夢だね~」

なんて言われながら、採れたトマトをいただいたりしたものです。

こういう調子なので、自宅が出来上がって引っ越したときは、既に自分の素性はおおむねご近所さんに周知されていました。

その後現在に至るまで、私の場合はご近所との関係は極めて良好!

セルフビルドは、現場で作業をはじめたときから近所づきあいが始まっているのです。

一人だけで出来るのか?

家作りの工程の中には、どうしても一人だけでは出来ない作業があります。それは基礎に生コンを打設することと、在来工法であれば棟上げのときです。

しかしこれも規模によりけりで、平屋の10坪程度ならこれらも一人でやってやれないことはないし、規模が大きければその部分だけプロに外注するか、仲間を集めてやる手もあります。(後述するようにリスクはありますが・・)

その他のほとんどの作業は基本的に一人でできます。工夫次第です。

具体的には、何か長い材料を固定するときは一方の端に材料を仮留めしてから行うとか、簡単な治具を作ってみるとかです。

この辺の詳細は別のページにまとめていますので、よかったらご覧ください。 私が一人でやるために工夫した内容を書いてあります。

仲間を集めて失敗した話

それは生コン打設が2回、棟上げ、屋根材料の運び上げ、垂木の取付けです。

県の地方事務所で林業関係を担当する部署だったので、木造建築の専門ではないものの、興味を持って参加したがるアクティブな若者が多かったのです。(^^)

人手が多ければ作業が捗って有り難いし、終了後に現場に泊まって宴会したこともあり楽しいのですが、失敗もありました。

垂木の取付けのときは皆が楽しそうにあちこちでゴンゴンと金槌を打っていたのですが、後日一人になった際に確認したら、下地となる母屋(もや)に密着しない状態で固定してしまった箇所がたくさんあり、そのためにせっかく打った釘をすべて引き抜き、一人で全部やり直したことがあります。

「最初から一人でやっていたほうが速かった・・・」

仲間を集めても所詮は素人ですから、基本的に誰でもできる単純作業しか任せられませんし、万一怪我でもされたら大変です。幸いセルフビルドの期間を通じて、自分も含めて怪我は一切無くて良かったですが・・

集まって作業するのは素晴らしいイベントなんですが、リスクもあります。

セルフビルドは基本的に一人作業で自己責任。

一人で出来る作業の限界

私は自宅の隣に平屋10坪(増築後12坪)の工房もフルセルフビルドで建てたのですが、このときの基礎の生コン打設は夫婦二人だけでなんとか完結できました。

一度に打った生コンの量は1立方メートルです。 即ち、これくらいが夫婦二人だけで対応出来る限界と考えます。

棟上げについては、土台の据え付けから柱立て、梁・桁・束・母屋の取付けまで、私一人でやりました。仮設の簡易足場を工夫すれば、平屋の木造建物は一人で棟上げ出来ます。

ただし、柱の垂直を調整する作業は目盛りの測定者が必要なので、このときは妻に手伝ってもらいました。(力仕事ではありません)

この棟上げの一部始終を含め、すべてこのDVDビデオに収めています。

個人でも建築材料を買えるのか? どこから入手するのか?

個人でも買えます。

現代はホームセンターやインターネットでもかなりの種類が手に入りますが、家作りの大半はサイズが大きくて重いものなので、ホームセンターやインターネットでは限界があります。

私の自宅建築を例にすると、材料別の購入先は以下のようになります。

- 生コン ⇒ 生コン会社

- 木材 ⇒ 材木店、製材所

- 屋根材、外壁材、断熱材、サッシ、風呂、トイレ、キッチンなど ⇒ 建材店

- 電気工事材料、釘・ビス類など ⇒ ホ-ムセンター

- グリ石、砕石 ⇒ 砂利店

- その他いろいろ ⇒ インターネット

風呂、トイレ、キッチンなども、うちではメーカー品のユニットバスやシステムキッチンを入れたのですが、こういうものも、メーカーのショールームで提案書・見積もり書を作成してもらい(無料)、その内容を建材店に発注しました。

ショールームで提示した見積もりの56%で購入できました。

建材店の担当者と仲良くなろう

私自身も当時は建材店から何かを買った経験はありませんでした。

ある日、職場に営業にやってきた地元建材店のスタッフに、

「じつは私、自分で自宅を建てているんです。あなたのところでは、住宅建築の資材は扱っていますか? 個人で買えますかね?」

と聞いてみたところ、

「はい、扱ってますよ。後で建築担当の者から連絡させます。」

後ほど担当の人から電話があったので、まずは屋根の材料についてカタログをもらい、その後必要な数量を計算して見積もりを取ったのですが、担当者はどうも半信半疑な様子でした。

「なんだろう、コイツは。本当に大丈夫かな」 という思いなのでしょう。

ところが無事に屋根工事が終わり、完成した屋根の写真を彼に見せたところ、

「わー!本当に出来たんですか。凄いですねー」

と、心から感心したようでした。

こうしてこの建材店と、完成までの長い付き合いが始まったのです。

今から思えば、屋根が完成したことをきちんと伝えたのが良かったと思っています。

モノを売るほうの側からすれば、ド素人に建材を売っても、ちゃんと施工できるのか心配だろうし、何かトラブルがあったら嫌だから、あまり個人は相手にしたくないのが本音でしょう。

だから、「このように立派にできましたよ」 と証拠を示してやれば売ったほうも嬉しいだろうし、

「この人ならやれそうだな」 と安心して、その後の信頼関係が生まれやすいのだと思います。

私がお世話になったのは岩手県大船渡市に本社がある「橋爪商事」ですが、この会社のように広くほとんどの建材を扱っている総合建材店が便利です。

個人のセルフビルドだと、初めて取引する建材店・木材店・生コン会社などには、注文のたびに自分がいったい何者で、現場がどこにあるかをいちいち説明しなければならず、これは結構面倒なものでした。

しかし、何でも買える総合建材店をひとつ見つけて担当者と仲良くなると、相手は常にこちらの素性を分かってくれているで話がしやすいのです。 いろいろ役立つことを教えてくれたりもしました。

建材店を見つけるのに手っ取り早いのは、友人や知り合いに建築関係者がいたら、どこの建材店が良いか聞いてみることです。

具体的な施工方法・手順はどうやって知るのか?

家作りの部材の大半は工業製品です。

屋根、外壁、窓、断熱材、建具、床束などは、よほど特殊な家(例えばかやぶき屋根など)でない限り工業製品の建材を使用することになります。

こういうものには メーカーが作成する施工説明書が付いてくるか、またはメーカーのwebサイトに施工資料が載っていたりします。

施工説明書などは、私がセルフビルドしていた時は材料を購入した建材店の担当者に頼めば取り寄せてくれましたし、現代ではほとんどの施工説明書はメーカーのホームページからダウンロード出来ます。

これらは熟練した技がなければ施工できないようにはなっていないし、施工説明書には念入りな手順が図解入りで詳細に書かれているから、私の経験では、あまり悩むことはなかったです。

例えばサッシについては、窓まわりから雨水の浸入を完全に防ぐためにサッシと透湿防水シートをテープで完全に密着させた上で、外壁材とサッシとの間に10ミリ

前後の隙間をあけて隙間にバックアップ材を挿入してからコーキングすること……などが図解入りで明記されていました。

素人にはどれも全くはじめての経験になるわけだけど、材料が届いたらいきなり本番の施工をするのではなく、端材を使ってちょっと練習してみれば、すぐにコツがつかめると思います。

それに、昔は建築材料のことは業界の人しかわからなかったけど、今はネットで検索すればほぼ何でも調べられる時代

セルフビルドにとってはとても便利な時代になりました。

いちいちネットで調べるのが面倒でも、施工手順やポイントなどをまとめた書籍もあるので、手っ取り早く理解できるようになります。

道具・工具は何が必要?

技量の劣る素人だからこそ、性能の良い工具を持つことで技量不足をカバーするのは意味があるのですが、かけられる予算も無限じゃないですよね。

私の経験では、家作りで一番多く使う工具は、電動工具でいえばインパクトドライバーと丸鋸です。

なので、この2つだけは予算をケチらずに、十分な性能のものを選ぶべきだと思います。

工法が2×4工法なら釘打ち作業が多いので、エアネイラーとコンプレッサーは是非欲しい工具になるでしょう。

手持ち工具で絶対必要なのは、鋸、金槌、差し金、メジャー、カッターナイフ、水平器、水糸、墨壺といったところですが、工事が進むにつれ他にも欲しくなってきます。

もし基礎工事も自分でやるなら、スコップ、ツルハシ、一輪車(ネコ車)、バーベンダー、ハッカーなども必要です。

電動としては他に、電気ドリル、サンダー、ディスクグラインダーなんかも必要になってきますが、最初から全部揃えるというよりは、必要な都度買いそろえていくのが良いのではないでしょうか。

ものによってはレンタルできる工具もあるので、うまく活用して費用を節約しましょう。

特に、基礎工事を自分でやる際にはバックホーやランマなどを使いますが、流石にこんなのを個人で買うわけにいかないけど、レンタルができます。

その他、必要な工具の種類はとても多いですが、このページの主な趣旨から外れるので、詳しくはこちらのページをご覧下さい。「小屋」と書いていますが、家作りでもほぼ同じです。

工具は、家が完成した後で不要になれば、ヤフオクやメルカリなどを利用して売り捌くことが出来るので、私個人的考えでは工具代はあまりケチらないほうが良いかと思います。

私もネットのフリーマーケットをよく利用しますが、工具は人気があるのでよく捌けますよ。(^_^)v

建築現場のライフラインはどうする?(電気・水道・トイレ)

・ 電気

電動工具を使用するためにも、なるべく早い段階で仮設電源がほしいところ。

電力会社に申請すると仮設電柱を立てて電気を引くことができます。もちろんその工事は電力会社がやります。

料金体系は「従量電灯」や「臨時電灯」等があり、さらにアンペア数によっても違うので、電力会社に聞いて自分に最適な内容で契約しましょう。

電動工具ひとつは最大15アンペアだし、加えて照明2個分くらいの容量があれば足りるので、契約は20アンペアで充分です。

・ 水道

公設の水道管が来ているところなら、いずれは市町村の指定業者に引き込み工事をしてもらう必要があるので、早い段階で業者と契約して敷地内まで取り敢えず引き込んでもらい、仮設の蛇口を1本つけてもらえばいいでしょう。

・ トイレ

トイレは、私の場合は基礎工事の段階で簡易水洗用便槽を埋め込んだので、その上に自分で仮設トイレを作って使用しました。現場の状況によって臨機応変で良いと思います。

電気・水道・トイレがあれば現場に寝泊まりも出来るようになります。(^^)

段取り悪いねぇ~

そのため、既に作った基礎コンクリートに何カ所か穴をあけたりしなければならず、水道業者の人から、

「大工さんのくせに段取り悪いねぇ~!」 なんて言われる始末 (^_^;

「いや・・、俺、大工さんじゃないんで・・」(汗)

これに懲りて、次に母の家を作るときは設計段階で水道業者から見積もりを取って契約し、配管経路をきちんと打ち合わせ、基礎コンクリートにスリーブ(=後から配管できるように生コン打設間に仕込む穴)を設けて進めたので、とてもスムーズに事が運びました。

・・というか、これが本来の進め方。

水道業者とは早い段階で契約をしましょう。

自分で家を建てる手順・準備編

さて、実際に自分で家を建てると決めたら、何から始めてどうすれば良いでしょう。 準備段階での進め方はこんな感じで良いと思います。

1、土地を手に入れる

最初から土地を持っていればいいけど、そうでない場合は土地を手に入れることから始めなくちゃならないですね。

家を建てるために土地を買う場合、知っておかなければならない重要な事柄があります。建物を建てられない土地もありますからね。

規制の厳しさの違いとか、建築確認の要否とかが関係するので、その辺の事はこちらのページでまとめました。

⇒ 家を建てられる土地とは

⇒ 建築確認申請はどんな場合に必要?

2、資格を取れるものは取っておく

素人が自分で家を作ること自体に特に資格は必要ないんですが、全工程の中ではその資格がないと出来ないものもあります。その辺のことはこちらにまとめています。

⇒ 家を作るの必要な資格とは?

私としては、第二種電気工事士の資格を取っておくことをお勧めしたいです。

これがあると、自宅の屋内配線を自分でできるようになるからです。

資格がないと屋内配線は電気屋さんに頼むしかないですが、ほかの作業工程(断熱材とか内装とか)を進めるのに電気屋さんと日程調整しなければならず、マイペースでの作業進捗ができず面倒。

それに、家が完成して住み始めた後でも自分でコンセントを追加できたりして便利ですよ~

⇒ 第二種電気工事士の資格を取るには?

あと、基礎工事を自分でやるならバックホーの運転資格は是非とも取っておくといいです。労力は天と地ほど違いますよ!

最短2日あれば取れるのでご検討を・・・

⇒ バックホーを運転するには?

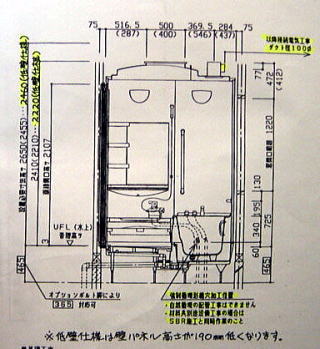

3、設備機器の図面や施工説明書をゲットしておく

さて、いよいよ設計に取り掛かります。

設計というと間取り(平面プラン)を考えるのが一番最初と思うかもしれませんが、私の経験(=失敗の経験)からいうと、間取りについては当面はラフスケッチ程度にしておいて、まず設備機器について少し詳しく調べといたほうがいいようです。

具体的には、キッチン、お風呂、トイレ、洗面台、給湯機器、暖房器具、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、換気設備のことです。

こういうものって、給排水、吸気・排気などで、外の世界と通じていますよね。(冷蔵庫は別だけど)

当然、床や壁に穴をあけ、または基礎コンクリートに穴をあけて配管しなければならないので、どの位置にどういうサイズの穴をあけておくのか、あらかじめ正確に調べておくと後々の工事がスムーズに進むのです。

すべて電気を使うものでもあるので、壁のどの位置に配線を引っ張っておくべきかも重要な情報です。

キッチンやお風呂は大きいので、間取りを考える際に具体的なサイズを知っておかないと後々失敗することになりかねません。

先に枠を決め、後で設備を無理に入れ込むのではなく、設備の正確なサイズを知ったうえで過不足なく間取りを考えるほうが断然うまくいきますよ。

では具体的にどうやって情報を得るかというと、

- まずは家電店やインターネットで、めぼしい商品をいくつか選ぶ。

- 家電店でもらえる無料カタログに、図面が掲載されていることがある。

- メーカーのウェブサイトで、品番ごとの図面や施工説明書(PDFファイル)が載っていることもある。

- TOTO や LIXILなど、メーカーのショールームを巡って情報収集する。ショールームでは、大抵無料で詳しい図面付きのプランを作成してくれる。

- メーカーのウェブサイトにある問い合わせコーナー(お客様サポート)などを活用し、わからないことは積極的にメールしてみる。

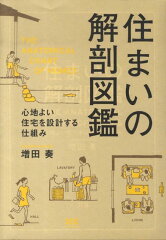

4、設計をする(間取り編)

さあ「間取り」を考えましょう。これは家作りの中でも一番楽しい作業になると思います。夢がありますからね。

(^^)

このとき、事前に調べておいた設備機器の寸法などの情報が役に立ちます。 例えば市販のキッチンの横巾は180cm、240cm、255cm、270cmというふうに種類があるので、どのように配置すると動線がどの程度確保されるかなんかを考えながら、部屋全体のサイズや形を効率良く計画できるのです。

間取りプランに役立つ本

間取り(平面プラン)は誰でもある程度考えることはできるけど、後々の失敗を少なくするためにはやはりそれなりの知識を少し勉強したほうが良いでしょう。

例えばドアの開閉方向や天井高さ、階段の幅や勾配、廊下の巾など・・・快適な家にするための知識ですね。この書籍が役に立ちます。

5、設計をする(構造・材料編)

間取りの後は、構造的なことを煮詰めていきます。

地震や台風で壊れない家にしないといけませんからね。

2階建て以下の木造住宅の場合は「構造計算」というものは必要ないですが、「壁量計算」をして耐震性などを確認しなければならないことになっています。

また、使う木材の断面寸法も最低ラインが決まっていたり、接合部の補強方法なんかも基準があります。

もちろん、基礎の構造にも決まりがあるし、その他たくさんの決まり事があるので、勉強してからでないと取り掛かれません。

とはいえ、そんなに難しいものではありません。高校に入るくらいの学力があれば理解できますよ。

それと、家の各部 (屋根、床、外壁、内装など)に使う材料を何にするか決めます。

材料によっては防火やシックハウス防止の観点から規制があります。例えば「コンパネ」は使えません。

最後に各種の図面を描きます。このうちいくつかの図面は建築確認申請に必要になります。

延べ面積100平米以下の木造建物の設計は、法的には素人がやってもよいことになっているので、興味と時間があるならぜひやってみることをお勧めします。 面白いし、自分で設計した建物だと理解度が全然違いますから。

実際の設計手順を、簡単な具体例で解説したページも作っていますから、よろしければご覧ください。

( ただし小屋なので、構造的には参考にしてもらえると思いますが、住宅の場合はもっとたくさんやるべきことがあります。)

⇒ 具体的設計手順(簡単な建物を事例に)

お勧めの勉強資料

設計にしろ施工にしろ、事前の情報収集が多ければ多いほど失敗のリスクが少なく、効率よくできることは間違いないです。

今はネットでも情報収集できますが、やはり書籍でじっくりと勉強することも絶対必要です。

私が読んだ本の中から、お勧めできるものを以下のページで紹介していますので、よろしければご覧ください。

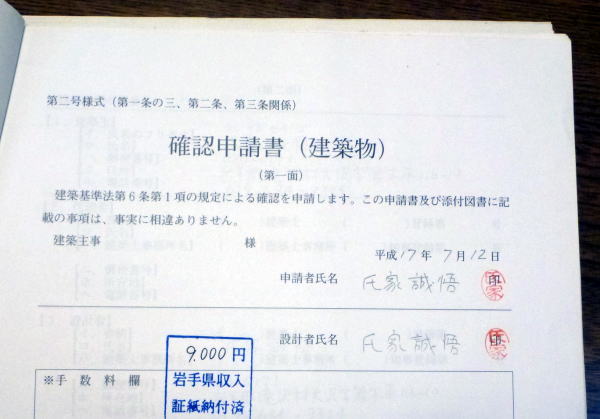

6、建築確認申請をする

図面ができても、役所の建築確認が下りなければ作れません。(条件によります。)

※ 現在は役所というより、日本建築センターが窓口になっているようです。

⇒ 建築確認申請はどんな場合に必要?

建築確認申請は前述のとおり延べ面積100平米以下の木造なら素人でも出来るんですが、私がやった頃(平成6年と17年)に比べて、現在はけっこう煩雑になっています。

お金はかかるけど、プロ(建築士や設計事務所)に依頼するのが現実的な方法かと思います。お金がかかる分、いろいろとメリットが多いです。

⇒ 建築確認申請をプロに依頼した事例、メリットなど

勉強すれば自分でも出来ないことはないです。実際にやられた方もいます。

建築確認申請については、この本が万能のマニュアルになるでしょう。

7、工具を手に入れる

必要な工具類については、「道具・工具は何が必要?」の項で書きましたが、最初からすべて揃えるのではなく、必要な都度揃えて行くのが良いと思います。

自分で家を建てる手順・施工編

建築確認が取れたら、実際に工事を始めることが出来ます。以下の手順で進めます。

1、地盤調査

スウェーデン式サウンディング調査の様子

法的に必須というわけではないけど、基礎の構造を決めるため現実的にはほとんどの場合、やっているようです。

スウェーデン式サウンディング調査の場合、5~10万円が相場・・・と聞いたことがありますが、私は3万円でやってもらったことがあります。実例について以下のページで紹介しています。

⇒ 地盤調査の業者選定経過と、調査結果への対応事例

2、遣り方を作る

基礎工事をはじめる前に、木の杭と板で、建物予定地の周囲をぐるりと囲みます。

建物の基準線の正確な位置を出し、水平を確保するためのものです。

プロは測量器械を使ってやりますが、測量器械がなくても出来ます。 水糸の扱い方なんかもここで覚えましょう。

⇒ 縄張り・水盛り・遣り方の方法

⇒ 水糸の張り方

3、仮設電源を設ける

現場で電動工具を使うためには、発電機を買うか、電力会社に申請して現場に仮設電源を引いてもらうかのどちらかになります。

コスト的には発電機のほうが安いかもしれないけど、使用中は音がうるさいしガソリン代も馬鹿にならないです。 それを避けるには工具を使うたびに発電機のスイッチをon/off

しなければならず面倒ですね。

電力会社に仮設電源を申請すると、近所の電柱から電線を引き込んで、現場に小さな分電盤のついたミニ電柱を立ててくれます。これなら普通のコンセントと同じに使えるのでとても便利 (^^)v

私の自宅建築のときは東北電力にお願いし、費用は架設・撤去含め10万円以内だったように記憶しています。(かなり前のことでアヤフヤですが・・)

電力会社に「臨時電灯」とか「工事用仮設電源」とかいって相談するといいです。

契約プランも何種類かあるので、無駄な費用がかからないよう、自分に合ったものを選びましょう。

電動工具は通常15A以下だし、同時に1台しか使わないので、契約電流は単相100V、20Aでコンセントが2個もあれば工事中は十分でしょう。夜でもライトを点けて丸鋸を使えますよ。

契約プランのことや申請書の書き方は、電力会社に直接赴いて相談するのが手っ取り早いです。

4、基礎工事

わが妻もときどき(・・ホントに時々だけ)手伝った。(^_^;

セルフビルドの工程中、一番体力的にキツイのが基礎工事・・ と私の経験ではそう思います。(^_^;

小屋程度なら自分でやるのは現実的ですが、規模の大きな住宅基礎を一人だけでやるのは正直とても大変なので、十分な時間があって体力にも自信がある方にしかお勧めしません。(^^ゞ

基礎工事については当サイト内にたくさん記事を書いていますので、よろしければご覧ください。

⇒ DIY基礎工事の記事一覧

5、木材刻み、またはプレカット依頼

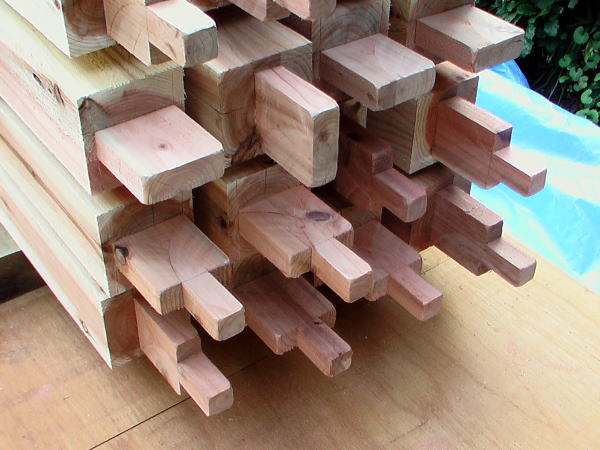

私が手刻みした柱材

在来工法で建てる場合は、柱・梁・桁・土台など(=「構造材」といいます。)の継手、仕口の加工をします。

まず、図面を見て必要な材木の種類・寸法・本数を拾い出し(=「木拾い」といいます。)、木材店から材木を買い・・・

次に、それぞれの材木に、加工線を墨付けし、ホゾや継手を刻み・・・

その他、材木どおしを組んだときにボルトで締めたりするので、ボルトが通る穴もこの段階であけておく・・・という感じの作業です。

まさに「大工仕事」って感じで面白いですよ。(^o^)┘

こういう作業は自分でやることもできるけど、専門業者(=プレカット業者)に一括依頼することもできるんです。

プレカットを利用すれば、自分に技術がなくても正確な構造材を用意できるし、家作りにかける時間を大幅に節約できますよ。

ちなみに現代の家作りは、一部こだわりのある業者を除いて、ほとんどがプレカットを利用しています。

⇒ 個人でプレカットを利用した事例

⇒ 木材加工の記事一覧

6、土台の据え付け

これまでに加工した構造材を現場に運んで組み立てるんですが、最初に「土台」を基礎コンクリートに乗せ、アンカーボルトで緊結します。

アンカーボルトを通す穴をあけるのは、現場で位置合わせしてからあけることになるので、けっこう時間がかかるんです。

プロの現場では普通、一日で棟上げを終えてしまうけれど、セルフビルドでは土台の据え付けだけは先行しておき、棟上げは改めて別の日にやるというのも現実的なやり方です。

7、棟上げ

据え付けしておいた土台の上に、梁・桁・小屋束・母屋・棟木まで組み上げる作業のことです。「上棟」ともいいますね。

現代では、これに先立って周囲に足場を組んでおくことが常識になっており、セルフビルドの場合はこの「足場架設」が悩ましい問題でもあります。

足場業者に頼むと簡単だけど、セルフビルドは一般的に架設期間が長いので、それだけ費用も多くかかるからです。

また、この作業は危険も多いので、プロに依頼することも考えたほうがいいでしょう。

⇒ 足場のレンタルについて

⇒ 棟上げ作業をプロに依頼した実例

8、屋根を葺く

母屋、棟木に直交させて垂木を掛け、野地板を張って屋根の下地とします。

屋根材料はいろいろ種類があるけど、野地板に直接乗せるのではなく、野地板の上には必ずアスファルトルーフィングを貼り、その上に屋根材を乗せていきます。

屋根材としては金属板、瓦、スレート系などいろいろあるけど、DIYでやるならカラーベストか、アスファルトシングルか、ガルバリウム波板あたりが施工しやすくて適材だと思います。

ツーバイフォー工法だと下から順に作っていくので屋根が最後になりますが、在来工法の場合は真っ先に屋根を作り、雨に濡れる心配をなくしてからその他をじっくり施工できるので、長い時間がかかるセルフビルドでは、その点が有利ですよ。

⇒ セルフビルドの屋根作り

9、耐力壁を作る

耐力壁を構成するには、筋交いを使うか、構造用面材(合板など)を貼るかになりますが、面材を貼るほうがいろいろ有利な点が多いと思います。

ただし、例えば開放的にしておきたい下屋など合板がふさわしくない場所や、そもそも合板は嫌いだ!・・・という場合には、筋交いで耐力壁を構成することになります。

⇒ 構造用合板の貼り方

⇒ 筋交いの入れ方

10、窓、ドア、外壁

私の自宅の窓・外壁の様子

家の外回りの仕上げ材である、窓、玄関ドア・勝手口ドア、外壁

順番的には先に窓やドアを設置し、その後、外壁となります。外からの水が浸入しないようにする「雨仕舞」の関係上そうなるのです。

⇒ 窓枠と窓の取り付け

⇒ 外壁サイディングの施工

11、床の下地と、配管工事

床の下地というのは「大引き」とそれを支える「床束」、そして大引きの上に掛け渡す「根太」と、根太の上に貼る「床下地合板」を差します。

このとき、合わせて床断熱材も敷きこみます。

最近では根太を省略して、大引きの上に直接、分厚い下地合板(=根太レス合板)を貼る工法が流行ってますけど・・

なので、床下に配置する排水管や給水管・給湯管などは、床の下地ができる前に配管しておきます。

給水工事はほとんどの場合、自治体の指定する業者でなければ、公共上水道菅に接続する工事ができないはずなので、給水菅工事(合わせて給湯管の配管など)は業者に依頼することになると思います。

給水管や給湯菅は、床から立ち上げるのか壁から出すのか、設備機器によっても違います。

どの位置にどのように立ち上げておくか・・・ なんてことは、設定段階で調べておいた設備機器の図面や工事説明書を見て決めるわけです。

そのため、基礎工事をはじめる前までには、こうした図面などに目を通しておき、タイミングを見て水道工事業者に配管工事を依頼するなどしたいところです。

⇒ 大引き・根太など床下地の施工

⇒ 床断熱の方法

12、配線する

壁の中には断熱材が入るので、その前に電気やLANやアンテナ線などの配線をしてしまいます。

配線は主に天井裏と壁の中を通すので、天井や内装壁を作る前のこの段階でやっちゃうわけです。

家の中のどこかに分電盤の場所を決め、そこを始点に電線を張り巡らすんですが、スイッチやコンセントの予定地にある柱や間柱にスイッチボックスを固定し、そこまで電線を延しておき、配線作業はひとまず終了。

最終的にスイッチやコンセント等を取り付けるのは、内装壁が完成してからです。

⇒ 電気の屋内配線

13、壁断熱材を入れる

私の自宅の断熱材充填の様子

断熱の方法も外張り断熱と充填断熱がありますが、充填断熱(いわゆる内断熱)の場合は、この段階で柱や間柱の間にグラスウールなどの断熱材を押し込みます。

⇒ 壁断熱材の施工

14、天井を貼る

私の自宅リビングの天井

無垢材の羽目板を使用しました

天井下地は、野縁と呼ばれる細めの角材を格子状に(通常1尺5寸ピッチで)組み、周囲の野縁は壁の柱・間柱に固定し、中央は梁からぶら下げた「吊り木」に固定します。

組んだ野縁に天井仕上げ材をビス留めなどで貼っていくんですが、その前に、天井照明のための「引っ掛けシーリング」の取付位置に、野縁に穴をあけて電線を通しておいたり、天井で断熱する場合は断熱材を野縁の上に入れ込んだりします。

さらに、ダクトを使った換気システムを採用している場合は、野縁を組む前にダクトの配管も終えておきます。

⇒ 天井の施工

⇒ 引っ掛けシーリングの取り付け方法

15、床、内装壁の仕上げ

自宅リビング

腰壁は無垢の羽目板、壁は珪藻土壁です

仕上げ材料は多種多様ですが、一番ポピュラーなところでは、床にはフローリング、壁には石膏ボードをにクロス仕上げ・・・といったところでしょうか。

どちらが先でも良いけど、施工中に床が傷付くのを避けるために、壁を先にして後から床を仕上げたほうが効率が良いと思います。

最後に、床、壁、天井のそれぞれが出会うラインに、「巾木」、「廻り縁」と呼ばれる見切り材を取り付けて境目を美しく隠します。

⇒ 内装壁の例(珪藻土壁の施工)

⇒ フローリングの貼り方

⇒ 見切り材の自作と取付け

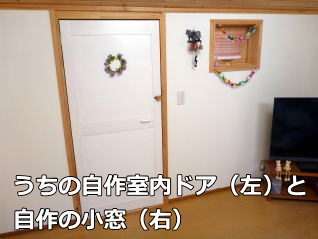

16、内装建具の取り付け

私の自宅の手作り建具

私の自宅の手作り建具

室内のドアや引き戸の取り付けです。

これらは、市販のものを買って取り付けるのか自作するのかでも、壁の端部とのおさまりが違うので、内装壁の仕上げと順番が前後するかもしれません。

⇒ ドアの作り方 まとめ

⇒ 引き戸の作り方 まとめ

17、設備の取付け

設備の取り付けを便宜上最後に持ってきましたが、じつは種類によっては最後ではダメです。

お風呂をユニットにする場合は、内部の壁や開口部が完成してからでは工事が難しくなってしまうので、ショールームなどで図面やプランを作成してもらった際にでも、よく聞いて確認しておいたほうが良いでしょう。

また、ダクトを使った換気設備も、天井や内装を仕上げる前に取り付け終了しておきます。

それ以外の、キッチン、トイレ、洗面台、暖房器具、エアコン、換気扇については、逆に、フローリングや内装壁仕上げの前に取り付けてしまうと、内装仕上げ作業がすごく面倒になってしまうので、一番最後にしたほうが良いです。

給排水工事を依頼する業者さんとは、事前に打ち合わせをしておいて、最も良いタイミングで入ってもらいます。

⇒ お風呂ユニットの取り付け

⇒ キッチンの取り付け

⇒ 簡易水洗トイレの取り付け

⇒ シャワートイレ(便座)の取り付け

⇒ 換気扇の取り付け

⇒ 洗濯機排水トラップの取り付け

⇒ 混合水栓の取り付け

建てた後の手続きなど

めでたく家が完成したらすべて終了・・・ではありません。完成後の手続きは以下のとおり。

1、電力会社への電気使用申し込み

屋内配線は電気工事士の資格を取れば自分でもできますが、電柱から分電盤までの引き込み工事はできません。

この部分はプロの電気屋さんに依頼しましょう。

実際に電気を使えるようになるには、電力会社に書類を出して申請しなければならないです。

これには屋内配線図なども添付する必要があり、申請を受けた電力会社(または委託機関)から、後日、検査員がやってきて配線状況を実地で検査します。合格してはじめて受電できるようになるわけです。

電力会社への申請は、私の場合は、引き込み工事を依頼した電気屋さんに代行してもらいました。その方が現実的でしょう。

添付する配線図については、屋内配線を自分でやった場合は自分で描いているはずなので、それを渡してやってもらいます。

2、完了検査、登記、固定資産税の調査

工事が終わったら、役所など然るべき機関からから完了検査を受けなくてはなりません。

さらに、1か月以内に建物表題登記をしなければいけません。(表題登記は義務)

これで法的にも名実ともに「自分の家」が完成したことになるわけです。

完了検査や登記についての詳しくは、こちらのページをご覧ください。

⇒ 家を建てた後の事務手続きについて

なお、家を建てれば当然固定資産税がかかるわけですが、こちらから何もしなくても、市役所のほうから調査員がやってくるので、その調査に対応すれば良いだけです。

最後に

最後まで読んでいただいたアナタ。 ありがとうございます。

多分・・・

なんて果てしない道のりなんだ! 到底無理!

と思われたことでしょう。

そうなんです。 それなりの規模の住宅を、1から10まで全部自分でやろうとすると、大変な時間と労力を要します。

技術的な面だけなら、家作りのほとんどの工程は、素人でも少し勉強し、少し慣れれば大抵クリアできるものなんですが、時間と労力は相当かかっちゃうんです。

小屋ならば楽しい範疇で済むと思いますが、それなりの規模の住宅となると、1から10まで全部自分でやるのは正直言ってあまりお勧めできるるものではありません。

私は知らずに全部やってしまいました。 休日をほとんど投入し、最後は意地になっていたようなもんです。(^_^;

なので、小屋ではなく家族が住む「家」を作る場合は、プロの建築士と組んでいろいろ相談しながら、建築確認申請、基礎工事、プレカット、配管工事などを業者に任せ、自分は無理せず楽しい作業だけに専念するという方法が現実的だと思います。

時間的に大幅短縮できるし、安心感も違います。(^^)

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。