自分でやる電気配線 DIY電気配線作業のノウハウ総まとめ

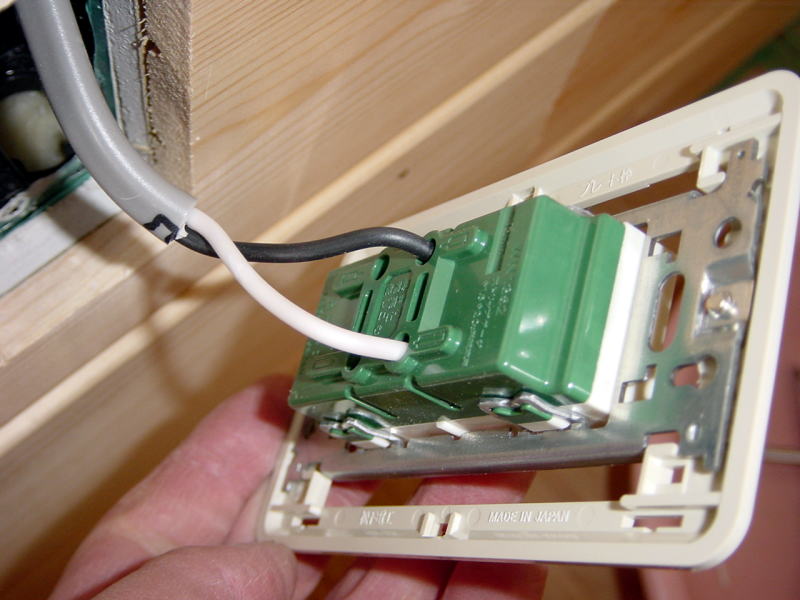

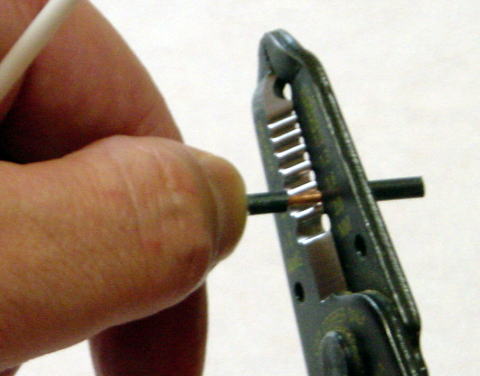

コンセントの裏側に電線を接続した様子

自宅の電気工事を自分でできると、極めて便利です。

このページでは、

自分で木造住宅の屋内配線(電気配線)をする方法について解説します。

屋内配線に付随して、コンセントの増設方法とか、照明器具やアンテナ線など配線関係全般について、DIYでやるためのノウハウをお伝えします。

電気配線の内容は多岐にわたるので、特に詳しい解説が必要な項目は別ページにまとめましたので、リンクをご覧になっていただければ幸いです。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

電気配線の作業には資格が必要

私は自宅をセルフビルドしたのですが、建築費用も削減したいし何でも自分でやってみたいので、電気工事もセルフで出来ないかと考えました。

しかし、電気工事士法により、電線の接続など一般用電気工作物の配線工事は「電気工事士」の資格を持った者でなければ施工できないとされています。

第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

出典:電気工事士法第三条の2

そこで・・・独学で勉強して第二種電気工事士の資格を取得しました。

この国家資格を取ってしまえば堂々と自分で屋内配線ができるのです。(^^)v

しかも、後述するように第二種電気工事士の資格は、学歴や経験を問わず誰でも受験できるのです。勉強さえすればOKなんです。

一般家庭の屋内配線は、作業そのものは特に難しいことはありません。 資格を取っておくととても便利ですよ。

ホームセンターの配線材料売り場に行けば、コンセントや電線・スイッチ類などが多数売られているので、やり方さえ覚えれば、自宅なら無資格でも自己責任で配線できるんじゃない?・・・と考えてしまいそうですが、それは絶対にやめましょう。

法律違反であるのはもちろん、正しい知識なしの作業だと自宅を火事にしてしまったり、最悪、隣家にまで火事の被害をかけてしまうことになりかねません。

屋内配線ってどういう作業?

普段見慣れたコンセントや照明スイッチ

あれの裏側がどうなっているかご存知ですか?

コンセントやスイッチは大抵の場合壁に埋め込まれていて、そこに至る電線が壁の中を通って大抵は天井裏や床下に延びています。

一軒の家には必ず一箇所、あまり目立たない場所に分電盤があり、そこから何本かの電線が天井裏などを走っています。

一本一本の電線は途中で、

「はい、あなたは廊下のコンセントに行きなさい。」

「僕はキッチンの照明スイッチに行きます。」

「ではさようなら・・」

・・という具合に何本かに枝分かれしていくのですね。 (^_^)/~~~~~~

ですから家を新築するときの配線工事というのは、ほとんどが以下の作業になります。

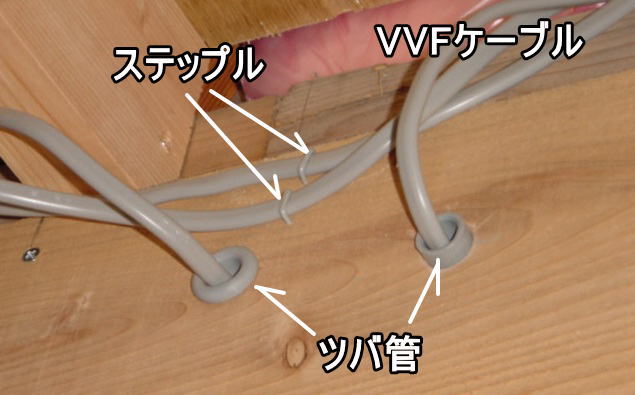

1、電線を天井裏の根太や梁などに固定する

電線というのは、現在、住宅に使われるのはほとんどがVVFケーブルというもので、2本または3本の電線が絶縁体で巻かれて一本のケーブルになったものです。

これを固定するのは、ステップルまたはサドルと呼ばれる金具でケーブルをはさんで、ところどころ金槌で打ち付けるという単純な作業。

下地となるのは天井裏にある梁や根太、壁の柱や間柱などの木材がほとんどで、これらは後から天井を貼ったり内装壁材を貼ったりすると見えなくなる場所です。

木材を貫通してケーブルを伸ばす必要がある箇所もあるので、そういうところでは木材に穴開けした後、ケーブルが痛まないように、「ツバ管」を介して通すと良いです。

2、電線(ケーブル)の分岐点をつくる

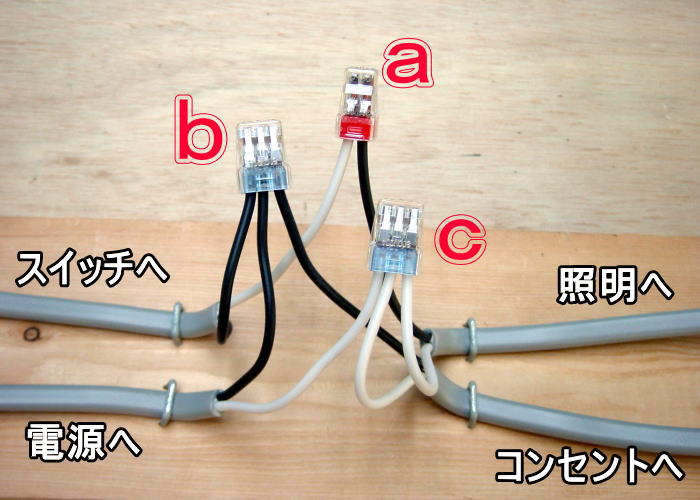

ケーブルを天井裏の梁などにステップルで固定し、ジョイントボックス上でケーブルの芯を剥き出して繋ぎます。

各々のケーブルの行き先が分からなくなることが無いよう、サインペンなどで行き先を書いておくと良いです。

電線の分岐点では電線どおしを繋がなければなりませんが、電線の接続は差込コネクタに差し込むだけです。

リングスリーブを用いる方法もありますが、差込コネクタの方が簡単。

差し込む芯線の長さが、長すぎても短すぎてもダメなので、1本1本ゲージで確認して先端加工します。

接続を間違えないよう、私の場合はノートに書いた結線図を脇に置いて、「 照明Aの黒と3路スイッチ2の黒!」などと、自分で声を出しながら作業していました。(^^ゞ

どれとどれをどう繋ぐかについては少し勉強しないと理解できないのですが、いったん覚えてしまえば、原理は単純なので簡単。

一種のパズルを解くようなものなので、頭の体操になりますよ。 私の場合は、電線の繋ぎ方を考えることが楽しみですらありました。

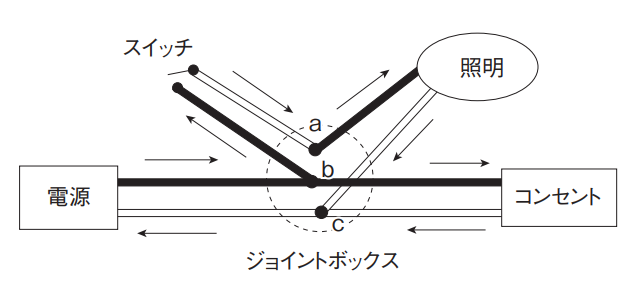

電線接続の例

一例として、コンセント1個、照明器具1個とそのスイッチがある回路を作るとして、配線(複線図)は下記のイラストのようになります。

※ 黒線は黒い電線、白線は白い電線、 矢印は電気の流れを現わしています。

この場合のジョイントボックスの中の接続は、以下の模式画像のように繋ぎます。

イラストのa点が2本、b点とc点がそれぞれ3本を接続するので、差し込みコネクタは極数2を1個、極数3を2個使って、このようになるわけです。

ひとつの照明器具を、2箇所ないし3箇所のスイッチから操作できるようにする配線なんかは、少し複雑になりますがとても面白く、覚えてしまえば必要ないところにまで使いたくなっちゃうんです。(^^ゞ

3、コンセントやスイッチ、照明器具に電線を繋ぐ

コンセントやスイッチの場合

コンセントやスイッチを取り付ける場所にはあらかじめ「埋込スイッチボックス」というプラスチックの箱を間柱などに固定しておきます。

埋込スイッチボックスのところまで電線を延してきたら、屋内配線作業は一旦中断し、壁の中に断熱材を入れたり天井や内装壁を仕上げます。

その後、コンセントやスイッチの裏側にある差込穴に、電線の芯を差し込むことで配線が完了。

コンセント等の固定は、コンセントのパーツのネジ穴から埋込スイッチボックスにネジで固定する仕組みです。

コンセントの作り方の詳しい内容や、増設の方法については、こちらのページを参照してください。

照明器具の場合

同じように、天井の照明器具のところには、「引っ掛けシーリング」を天井に固定しておく必要があるので、電線をそこまで延ばし、取り敢えず屋内配線作業は中断。

その後、天井仕上げ材を貼ったら、穴から出しておいた電線と引っ掛けシーリングを接続し、引っ掛けシーリングを天井に固定すれば配線作用は完了。

あとは、好みの照明器具を引っ掛けシーリングに引っ掛けて固定すれば良いです。

(照明器具によっては直接電線を繋ぐものもあります。)

アンテナ線やLAN配線なども併せてやってしまおう

私は電気の配線屋内をする際に、テレビアンテナ線の配線や、インターホン、さらにはインターネットのLAN配線も併せてやってしまいました。

どれも皆、壁や天井の中に入ってしまうので、内装をする前にすべて配線しておかなくてはならないからです。

これを忘れると、後からやるのは大変です。

外のアンテナから延びるアンテナ線は、屋内の天井裏などで、テレビのある各部屋向けにこのような分配器で分岐させ、末端は壁埋込のテレビコンセントで納めます。

ちなみにテレビコンセントも電力用のコンセントも、使用するプレートや埋込スイッチボックスは同じです。

なお電話線は、後でNTTに申し込むと配線工事してくれますが、天井を貼る前に線を通す管だけは配置しておきます。

安全性の確保について

第三者のチェックを受けよう

電気工事士の資格が必要なことは大前提ですが、実際の配線作業を自分でやるとなると、いくら勉強したとはいっても電気工事を職業にしているわけではないので、

自分でやった配線工事が本当に危険がないのか不安になるのは当然です。

私は電気屋さんに、分電板への引き込みをお願いしましたが、その際に私がやった屋内配線の検査も頼みました。

配線図どおりにスイッチやコンセントが機能しているかや、絶縁抵抗や接地(アース)抵抗を調べてもらったのです。

もともとこれらのことは、電力会社から電気の供給を受ける前に、電力会社(または電力会社から委託された保安協会など)がこれらを調べて、安全をチェックしますから、

事前に電気工事屋さんがチェックしておくべきことを外注してやってもらったというわけです。

たいして経費はかかりません。

検査の結果は良好でした(^^)v

資格を取って自分で電気配線工事をしたとしても、最後のチェックはプロの第三者にやってもらい、安全を確認したほうが良いと思います。

屋内配線を自分でやる範囲

電気屋さんによる分電盤取付け作業中の様子

電柱から家の中へ電気が入ってくる経路としては、電柱側から変圧器(トランス)、引込線を経て「引込線取付点」というところまでが電力会社の管理する範囲です。

ここからメーターを通って家の中の分電盤に至ります。 分電盤にはアンペアブレーカーや漏電ブレーカーなどが付いているんですが、ここから各回路に分かれてそれぞれのコンセントや照明にいくわけです。

自分で屋内配線作業をするとしたら、法的には分電盤の取付けやその先の屋外まで ( 電力会社の管理範囲外のポイントまで ) 配線できる理屈なんですが、私の考えとしては、自分でやる範囲は各回路の分だけにして、分電盤以降については電気屋さんに依頼するのが無難だと思います。

屋内配線で通常使うVVFよりかなり太いケーブルを使用することになるし、いろいろと難しいです。

私は分電盤の取付けとその先の工事、および電力会社への電気使用申請を電気屋さんにやってもらいました。

前述のとおり第三者による事前のチェック、安全性確保の点からも、この方式をお勧めしたいです。

屋内配線のより詳しい作業内容や手順については、こちらのページで紹介しています。

必要な道具と材料

自宅の電気工事のために買い込んだ

コンセントや引っ掛けシーリングなど

屋内配線の道具

自分で屋内配線をする道具としては、ワイヤーストリッパー、電工ナイフ、ペンチ、金槌、ドライバー(+-)、あと写真に写ってないけど電動ドライバーがあればベストです。 意外と少ないでしょ。

ワイヤーストリッパー

電線の絶縁被覆を剥くための道具です。

私の自宅屋内配線の際は、ベッセルのワイヤーストリッパー(下のリンク左)を使用しました。 絶縁被覆を剥くことしかできませんが、非常に軽くてコンパクト。 小さいし、腰袋に入れても全然重さを感じない、作業性の良いものです。今も愛用しています。

現在は、電線の被覆だけでなくケーブルの外装も一発で剥ける万能のワイヤーストリッパーも出回っています。 作業効率が良さそうです。

ホーザンのストリッパーの使い方動画 (8分45秒)

↓↓↓

電工ナイフ

ケーブルの外装を剥いたり、切り込みを入れたりするときに使います。 折りたたみ式です。

電気工事士資格技能試験の際にも必要になるので、ワイヤーストリッパー、ペンチとともに必須の道具といって良いでしょう。

ペンチ

切り込みを入れたケーブルの外装を剥ぎ取ったり、電線(芯線)やケーブルそのものをチョン切ったり、電線(芯線)をつかんで折り曲げて輪を作ったり (

露出配線のときに使う技 ) 、様々な場面で必要になる必須工具。

電気工事に特化したものでなく、普通に家庭で使っている汎用品のペンチで足ります。

金槌とドライバー(+-)

金槌は、ケーブルを木材下地に固定するためのステップルを打つのに使います。

これも特別に電気工事用というわけではなく、ごく一般的な、自分が使いやすい金槌があればOK

プラスドライバーは、コンセントやスイッチをボックスにネジ留めする際に、マイナスドライバーはコンセント等を自分で作る際に「連用取付け枠」に単品のコンセントやスイッチを固定する際に使います。

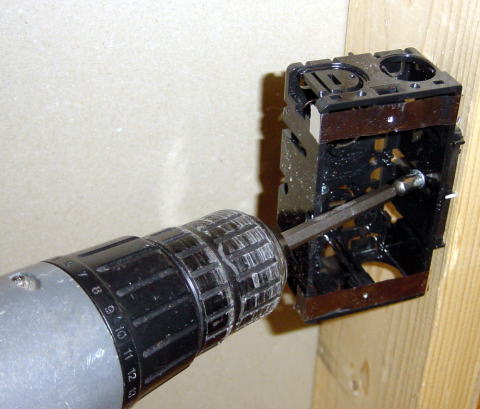

プラスドライバーについては、埋込スイッチボックスを間柱にネジ留めするときは電動じゃないときついので、手持ちの他に電動ドライバーが欲しいです。 まあ電動ドライバーはDIYの基本工具ということで、すでにお持ちの方も多いと思いますが・・・

コンセント類を取付ける際には大してパワーが要らないし、逆に手加減も必要なので、軽くて腰袋に差せて、電動と手回しを切り替えられるこういうドライバーは重宝すると思います。

屋内配線の材料

1,天井裏や壁の中などに入って、最終的に見えなくなるもの

VVFケーブル

中に入っている電線(芯線)が2本のものと3本のものがあります。 2芯ケーブルとか3芯ケーブルと呼びます。

2芯がメインだけど、スイッチの配線によっては3芯が必要なことがあるんです。

芯線の直径によっても種類があり、屋内配線では2mmのものを主に使うんですが、枝線には1,6mmのものを使うこともあります。 もっと太いのもあるけど、特別な場合を除いて普通はこの2種類ですね。

2mmの100m巻は、私がやった頃は5千円前後だったけど、今は金属価格が高騰して2倍くらいになってるようです。

1,6mmのほうが銅の量が少ないので当然価格が半分くらいに安いんですが、2mmとどう使い分けたらいいのかは、こちらをご覧下さい。

⇒ 2mmと1,6mmの使い分けについて

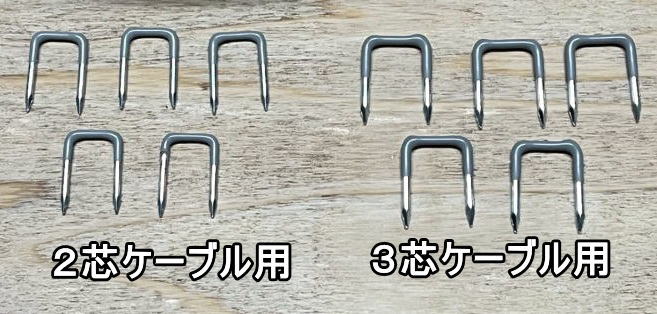

ステップル

コの字型の釘で、これでVVFケーブルを固定します。 いろんなタイプがあるけど、これが一番一般的なやつかな。

2芯ケーブルと3芯ケーブルでは太さ(断面の長径)が違うので、それぞれに合ったステップルを選びます。

差し込みコネクタ

最も一般的な2mmと1.6mmの単線に対応するコネクタです。 差し込むだけで完了。

差せる電線の本数(極数)によって2、3、4、5~とあるので、分岐のパターンによって使い分けます。

ジョイントボックス

ジョイントボックスもメーカーによっていろんなタイプがありますが、いずれにしても電線の接続は必ずジョイントボックスの中でやらなければならないことになっています。

わが家では、回路をコンセント用と照明用に分け、11回路、約40個のボックスがあるんですが、配線作業を始める前には、各ボックスの結線図を描いておく必要があります。

埋込スイッチボックス

コンセントやスイッチが欲しい位置の柱や間柱などに取付けて、ケーブルをここまで延しておきます。

上下にネジ穴が2つあるので、これでコンセントやスイッチの「取付け枠」を固定する仕組みです。

コンセント、スイッチ

コンセントやスイッチ類は、本体やプレート類がセットになったものを買ってきてもよいし、個別のパーツを別々に買ってきて自分で好きなように組み立てる方法もあります。

せっかく自分で電気配線するなら、蛍スイッチやパイロットランプ付き、タイマー付き、安全性の高い扉付きコンセントなど、便利なものをカスタマイズして作るのも楽しいですね。

コンセント等の作り方、取付け方、便利な各種スイッチなどについては、こちらをご参照ください。

引っ掛けシーリング

天井用の照明器具は、大抵が引っ掛けシーリングに取付けるタイプ。

天井材を通して、天井下地である野縁などにビス留め固定します。

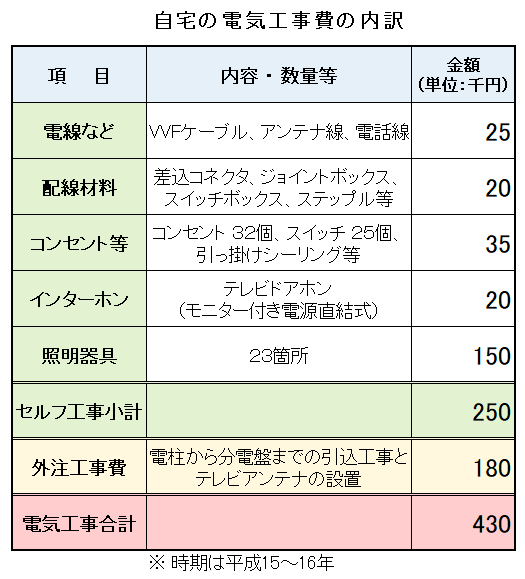

家一軒の電気工事の費用

自宅の電気工事を自分でやると、費用はどのくらいになるでしょうか?

※ ここでいう電気工事とは、配線はもちろん、照明器具、アンテナ線やインターホンまですべて含んだものを差します。

具体例として私の自宅建築の電気工事にかかった費用の内訳を表に現わしました。 自宅は42坪ほどの一般的な木造住宅です。

こうしてみると、一番お金がかかるのは、やはり電気屋さんに頼んだ外注工事の部分ですね。

電気工事費総額43万円のうち、外注費が42%を占めます。 まあ、これには分電盤やテレビアンテナの材料費も含んでいますが・・)

次に大きいのが照明器具です。 やはり23個もあると15万円くらいになっちゃうんです。

そして、屋内配線の費用そのものは、自分でやったから材料費しかかからず、電力線・アンテナ線・インターホンすべて込みでも全部で10万円しかかかっていません。

電気工事費全体の中では、屋内配線の費用はたったの23%

( 工事時期が平成半ばなので、現在では電線等の値上がりが大きいのでもっとかかるはずです。)

普通、一般住宅の電気工事をすべて電気屋さんに頼めば、照明器具を含んで100万円を下回ることはないでしょうから、かなり節約になっているのでは?

電気工事を自分でやって良かったなあと思うことは、住み始めてからのメンテナンスなどを、いちいち電気屋さんを呼ばなくとも自分でできることです。

なにしろ自宅の配線や回路がどうなっているか、すべて詳しく自分で把握していますからね。

白熱灯のダウンライトを電球色蛍光灯に取り替えたり、コンセントを増設したり、場合によっては回線そのものを増やしたりすることも自分でできるのです。 これは便利ですよ~

第二種電気工事士の資格試験は、学歴や職歴に関係なく誰でも受験できます。

私も未経験でしたが、ちょっと勉強したら難なく取れました。(^^)v ご興味のある方は是非チャレンジしてみて下さい。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。