照明器具の取付け方法いろいろ シーリングライト、ライティングレールなど

ほとんどの照明器具は自分で取付けできます。

うちではいろんなタイプの照明器具を使っていますが、屋内配線もすべて自分でやったので、もちろん照明器具も全部自分で取り付けています。

誰でもできる簡単なものから、電気工事士の資格が必要なものまでありますが、取付け方法を何個かご紹介します。

※ 書いた人は電気工事士の有資格者です。

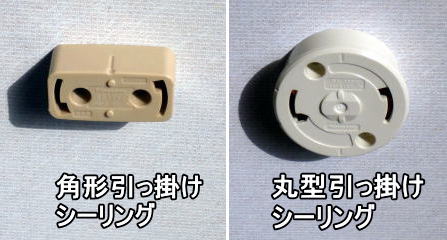

引っ掛けシーリングに取り付ける照明器具

天井に引っ掛けシーリングがついていれば、ほとんどのシーリングライトが取付けできます。

シーリングライトとは天井に直接取り付けるタイプの照明器具のことで、普通は天井についている「引っ掛けシーリング」を利用するからです。

具体的な取付け手順はこんな感じ。↓↓

小さめのシーリングライト

廊下やトイレなど、小さな部屋によくあるタイプで、取付けはとても簡単。(^^)v

※ ナショナル(松下電工)のHH4010 の例です。

このような『爪』のついたソケットがついているので、まずはこれを・・・

爪を、引っ掛けシーリングの溝に合わせて差込み、クルッと捻ると固定されます。

このままソケットを回してもはずれないようになっており、はずすときはソケットについているボタンを押しながら左に回します。

ソケットにフランジ(写真の金ピカの部品)をはめます。

こういうホルダーがついているので・・・

ランプカバーを当て、下からホルダーで固定します。

ホルダーは、上に押し上げながら右へ回すと固定されるようになっています。

あとはランプをねじ込めば取付け完了。 簡単ですね。

大きめのLEDシーリングライト

リビングなどにある一番一般的な照明器具。 値段も高いけどね(^_^;

日立のLED照明器具LEC-AH1415A の例です。

まず最初はアダプタの取付け

アダプタの爪を引っ掛けシーリングの溝に入れ、右方向にいっぱいまで回すとロックがかかり固定されます。

照明器具本体の丸穴をアダプタに合わせ、アダプタ両側の爪にかかるまで上に押し上げます。

上下2段ある爪にかかると、本体が落ちてこなくなります。

アダプタのハンドル(緑のバー)を「ロック」の位置にずらします。

さらにアダプタ側のコネクタと本体側のコネクタとを差し込み、アダプタ側の電線を配線押えに引っ掛けます。

中央キャップの爪を本体の穴に引っ掛けて取付け。

最後にカバーを持ち上げ、本体に被せて右に回し、「カチン」と音がして止まると完成。

LEDシーリングライトが採り付きました。

これはリモコンで操作するタイプ。 もちろん「紐」はありません。

明かりの種類が、「電球」、「蛍光灯」、「食卓」、「図書館」など選べて、「保安灯」や「全灯」もあり、タイマー消灯もできます。

やっぱり「調色」と「調光」が出来るタイプがリビングには欲しいところですね。↓↓

ペンダントの場合

天井からぶら下がった照明器具をペンダントといいます。

食卓の上によくあるタイプですね。高さもある程度調整できます。

コードの先端にある部品の爪を、引っ掛けシーリングの溝に合わせ・・・

カチンと右にひねればOK

あとはカバーを上にスライドさせ、天井にくっつければ完了。 とても簡単!

引っ掛けシーリング自体の取付け方法は?

引っ掛けシーリングを新規に取り付けたり、古いものを交換したりすることもあるでしょう。

普通、この作業は電気屋さんに依頼しますが、電気工事士有資格者は自分でやることもできます。

これについては、別のページに詳細を書いていますので、ご興味のある方はどうぞ ↓

コンセントから電源を取る照明器具

引っ掛けシーリングが無い場所以外でも、「ここに照明が欲しい!」ということはありますよね。

わが家はセルフビルドで、電気配線(自宅の屋内配線)も自分でやったんですが 、それでも住み始めてみると、「ここにも照明が欲しかった!」ということはありました。

最初から完璧に計画なんてできないですからね。

(^_^;

そういうところは、コンセントから電源を取るタイプの照明器具を使います。

コード付きライティングレールを利用

ライティングレールとは、スポットライトなどの小型照明器具を天井に取り付けるためのレール状の装置のことで、別名、ダクトレール、配線ダクト、ライティングバーなどとも呼ばれるようです。

レールの内側全体に通電体が貼ってあるので、レールの途中ならどこでも照明器具が取付けられる便利もの。

わが家では寝室に取り付けていますが、雰囲気がいいのはもちろん、スポットライトでピンポイントを明るく照らせるので、暗くなりがちな衣装タンスの引き出しの中までよく見えて重宝しています。

さらにリモコン付き。

ライティングレールには、引っ掛けシーリングに取り付けるタイプももちろんあるけれど、コンセントからコードで電源を取るタイプもあり、後者だと、引っ掛けシーリングのない場所にも取付けできるわけです。

レールを付属のネジで好きな場所に固定します。 うちでは寝室の梁を利用しました。

コードが3mありますが、梁や壁をつたっている区間はモールで隠しつつ固定しています。

取り付ける照明器具は、ライティングレール用の照明器具を別途購入するんですが、これはスポットライト。

スポットライトの通電部分をレールにはめ込み・・・

カチッ!と右に回せば固定され、これで取付け完了。

極めて簡単! 照明のON/OFFはリモコンでやります。

きちんと固定されていますが、取り外すときはレバー(ストッパー)を下げて左に回します。

着脱が簡単なので、照明器具の位置を変えたり、器具を増やすことも簡単。

( ただし個数はライティングレールの許容ワット数の範囲内で )

屋外用人感センサーライト

うちの工房の軒下に取り付けたセンサーライトはコンセントから電源を取るタイプなので、取付け簡単。

木ネジで下地に固定するだけです。

点灯する時間の長さ、どのくらい暗くなったから点灯するか、センサーの感知範囲が調節できます。

すぐ前が自宅の駐車場なので、夜に車で帰ってくると自動的に点灯し、とても便利になりました。

室内用人感センサーライト

うちの自宅のこれは、もともとは眼の弱くなった老猫のためにつけたものですが、夜トイレに行くときセンサーが感知して足元が明るくなるので、人間にも重宝でした。

コンセントに差し込むだけなので超簡単

テープライト

コンセントから電源を取り、リモコンで操作するタイプ。

照明はテープに多数埋め込まれていて、線状に明るくなるので、ホテルやホールなどの豪華な雰囲気を自宅で楽しめるかも?

テープ自体は粘着シートになっているので、どこでも貼れるという便利なもの。

階段や廊下などに用いたり、リビングの間接照明として楽しむのも良いかもしれませんね。

電線を器具本体に直接挿し込むタイプの照明器具

電線を器具本体の挿し込み穴に直接挿し込むタイプの照明器具です。

これらの取付け工事をするには電気工事士の資格が必要とされているので、一般の人は残念ながらやっちゃいけないのです。

私は資格を持っているので自分でやりました。 このような照明器具が該当します。

ブラケットの場合の取り付け例

ブラケット(壁付け照明)を例にすると、あらかじめ配線しておいたケーブルを壁にあけた穴から出し、照明器具本体の挿し込み穴に直接挿し込みます。

その後、壁に固定し・・・

ランプとカバーを取り付けて完了。

ダウンライト(天井埋め込み照明)も、蛍光灯も同じように、電線を直接本体に挿し込む方法です。

もちろん、こういう工事はその回路のブレーカーを落としてからやります。

後付けで好きな場所に照明を追加する例

家が完成した直後には照明がなかった場所でも、生活しているうちに「ここにも照明が欲しかった!」という場所が出てくるかもしれませんよね。

ランプレセセプタクルを使う

上の画像は、納戸の中が暗いので後から欲しくなってつけた照明です。

ランプレセプタクルを使って配線すればどこへでも照明を増やせます。

・・・が、これも電線をつなぐ作業があるので、電気工事士資格が必要ですけど。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。