引っ掛けシーリングの取付け方法 DIYでやるためのノウハウ

シーリングライトなどの天井照明は、引っ掛けシーリングに固定するものがほとんどですが、ここでは、引っ掛けシーリングそのものを天井に取り付ける方法についてご紹介しましょう。

とはいっても、このページで書いている内容の一部は、電気工事士の資格を持たない人は行ってはいけない作業なので、無資格の場合は自分ではやらないでくださいね。

ページ中、要資格の作業には注意書きをしてあります。

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)

第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

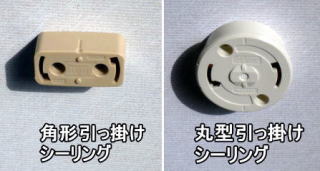

引っ掛けシーリングの構造

まずは普段見えない裏側を見てみましょう。

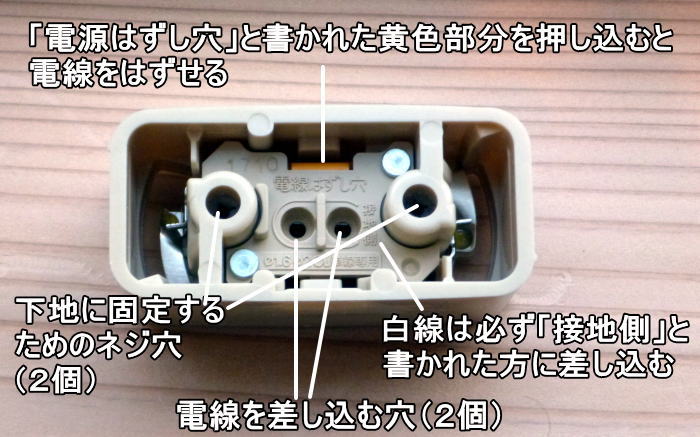

角形引っ掛けシーリングを例にすると、その裏側、つまり天井面に接する側はこうなっています。

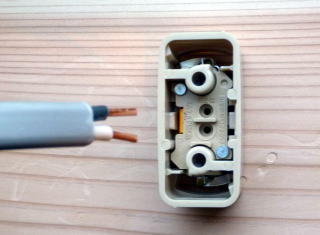

天井に固定するためのネジ穴が2つ、電線を差し込む穴が2つ、それと、いったん挿し込んだ電線を抜くときに必要な「電源はずし穴」があります。

もちろん、照明器具などを引っ掛けて固定するためのツメもあります。

これに電線を接続して天井に固定すればいいだけなんです。

引っ掛けシーリングへの配線方法

電線の繋ぎ方

電線を繋ぐ作業は電気工事士の資格が必要です

引っ掛けシーリングに電線を繋ぐ手順についてみてみましょう。

電源ケーブル(VVFケーブル2芯)に電工ナイフで切り込みを入れ、ケーブルの被覆を剥きます。

剥く部分の長さは2cmくらい。

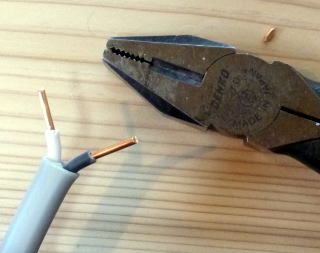

電線を5mmほど残して、ワイヤストリッパーを使い、電線の被覆を剥きます。

このワイヤストリッパーはポケットに入るほど小さくて軽いのに、屋内配線をはじめ私の電気関係の作業に大活躍しているお気に入り。

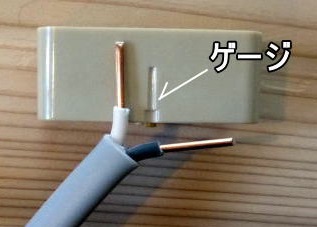

差し込む電線の長さは、長すぎても短すぎてもダメなので、引っ掛けシーリングの側面には、長さを示すゲージがついています。

このゲージの長さに合わせて、露出している部分の電線の長さをカットします。

チョキン!・・・と切って、このまま引っ掛けシーリングの差込み穴に挿し込んでおしまい。

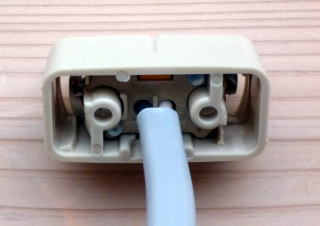

このとき、挿し込みが十分でないと裸電線の部分が見えてしまうので、それはNG

きっちり奥まで挿し込むと写真のような状態になります。裸の部分がありません。

注意すべきは、「接地側」と書かれたほうの穴には必ず白線を差し込むこと。

引っ掛けシーリングに限らず、コンセントなども接地側にはマーク(NとかWと表示されている)があるので、必ず白線を挿し込みます。 逆にすると「重大欠陥」です。

電線の引き抜き方

電線は、いったん差し込むと、ただ引っ張っただけでは外れません。

当たり前ですよね。 ただ引っ張ったくらいで外れるようでは、簡単にショートして火事になる可能性大 ((;゚Д゚))

電線を外すときは、「電源はずし穴」と書かれた黄色の部分を何かで押し込んでやりながら(マイナスドライバーが良い)、ケーブルを引っ張ると外れるようになっています。

丸型引っ掛けシーリングの場合

丸型の場合も角形と全く同じで、電線を挿し込むための穴、電源はずし穴、それと下地に固定するためのネジ穴があります。

側面に、電線挿し込み長さを示すゲージがついているのも同じ。

なお、天井に照明器具(シーリングライト)を取り付ける手順については、こちらのページをご参照ください。↓

シーリングライトの取付け方法

天井への固定方法

配線器具を住宅の下地木材などに取付ける作業は電気工事士の資格が必要です

さて実際に天井に固定するときは、天井が貼られた後にやるわけですが、固定するためのネジは、きちんと天井下地の木材に効かせます。

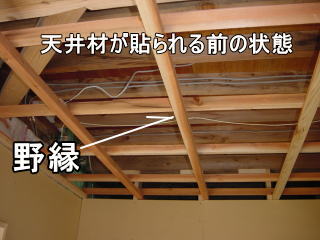

在来工法住宅の場合は、天井下地として野縁(のぶち)と呼ばれる部材があるので、ここにネジが効くように打ち込めばいいです。

天井の材料は石膏ボード系のものが多いですが、石膏ボードはネジがほとんど効かないため、ネジが下地(野縁)まで効いていないと、重い照明器具を引っ掛けシーリングに取り付けた後に落ちてくる恐れがありますね。怖い怖い・・

天井下地は一般的に、「野縁」が1尺5寸間隔、ミリに換算すると 455mm間隔で格子状に組まれていることが多いです。

野縁の断面寸法は一般的には36×40mmや30×40mm。 これにネジを効かせるわけです。

セルフビルドをしていて天井下地から自分で組む場合、あるいはリフォームなどで天井板を剥がした場合などに、引っ掛けシーリングを取り付けたい箇所の野縁に穴をあけ、まずは電線(ケーブル)を通しておきます。

その後天井材を貼りますが、このとき、天井材にも同じように穴をあけてケーブルを出しておきます。

VVF2芯ケーブルの断面寸法は長径が1cm弱なので、12~15mm程度の穴をあけておけばいいでしょう。

穴の位置をピタリと合わせるには、天井材を仮止めした状態で野縁まで一気に穴をあけてから天井材を取り外すという方法もありますね。

ちなみに、この段階でのケーブルの長さは、数十センチは余裕をみておかないとまずいです。

長さがギリギリで余裕がないと、何かの折に電線が抜けやすくなって危ないし、何よりも引っ掛けシーリングへの接続作業がやりにくくなるのです。

天井材を貼り終えたら、前述のように引っ掛けシーリングの穴にしっかりと電線を挿し込み、あとはネジ穴から木ネジを打って固定すれば完了

もちろん、ネジは野縁に効かせるようにします。だからネジの長さは天井材の厚さも考慮して最低でも32mm以上は欲しいところ。

私は50mmのスリムねじを打っています。

様々なアダプターを利用する方法など

コンセントとして利用する方法

引っ掛けシーリングは必ずしも照明器具を取り付けるためだけでなく、コンセントとして利用することもできます。

そういうアダプターが市販されています。

裏側(天井側)にはツメがついていて、引っ掛けシーリングに引っ掛けて固定するようになっています。

天井から電源を取りたい場合なんかに便利ですね。

引っ掛けシーリングの溝にツメを挿し込み、カチッ!と右に回せば取付け完了!

コンセントを引っ掛けシーリングに変えるには?

上記とは逆に、既存のコンセントに取付けて、引っ掛けシーリングにするアダプターも市販されています。

私は使ったことがありませんが、確かに、場合によってはあると便利かもしれませんね。

引っ掛けシーリングの位置を変えるには

引っ掛けシーリング延長コードというものが市販されていて、長さもいろいろあります。

片方は既存の引っ掛けシーリングと接合させるツメが付いており、もう片方は引っ掛けシーリングの構造になっています。 つまり♂と♀が付いているということ。

天井が高すぎてペンダントライトをもっと低い位置まで下げたいとか、位置を変えたいとか、そういうときに役立つと思います。

古い住宅にも対応できる便利な引っ掛けシーリング

古い住宅や、コンセントが不足している部屋などには、欲しい照明器具が取付けできなかったりする問題がありまよね。

でも引っ掛けシーリング増改アダプタというものが市販されていて、タイプも1~4型までありますが、これを使えば、電機工事を依頼しなくとも、新しく照明器具を増やしたり換気扇などが取り付けできたりします。

(自分でやる場合も、電気工事士の資格は要りません。)

ただし、私自身は使った経験がありませんので、この件についてはあくまで参考情報、聞きかじりの情報ですが・・・

増改アダプタ1型

角形引っ掛けシーリングの側面にコンセントがあるので、既存の引っ掛けシーリングさえあれば、- 天井にコンセントが欲しい場合

- トイレに換気扇を取り付ける為の電源を取りたい場合

- ペンダントライトを増設したい場合

増改アダプタ2型

角形引っ掛けシーリングの側面にも引っ掛け部分があるので、既存の引っ掛けシーリングさえあれば、ペンダントライトなどを増設したい場合などに使えます。

増改アダプタ3型

引掛けシーリング ⇒ コンセント にするアダプタと機能は同じです。

増改アダプタ4型

プルスイッチ(ひもを引くことで作動するタイプのスイッチ)のない照明器具などの引掛シーリングにつなげ、プルスイッチの機能を追加するアダプタです。

上記の他にも、引っ掛けシーリングを起点としてコードを伸ばし任意の場所にコンセントを増設したり、新たな引っ掛けシーリングを設けたりと・・・

いろいろ便利なパーツが市販されています。 こちらのページでそのような便利グッズを紹介しています。

⇒ 便利なスイッチ・照明・コンセントなど

以上、引っ掛けシーリングに関するあれこれでした。 ご参考になれば幸いです。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。