配線計画の手順 屋内配線を自分で計画するにはどうすれば良いか

自分で屋内配線をするなら、まず最初に配線計画をたてるわけですが、それは以下のような手順でやっていくことになります。

『自宅の配線計画をたてる』というのは、とっても楽しい作業なのですよ (^^)v

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

1、回路を振り分ける

以前私達がアパート暮らしをしていたときは、分電板を見てみると回路数が3個しかありませんでした。

そのためか、炊飯器でご飯を炊いているときに電子レンジを使ったりするとすぐに電気が落ちてしまうのでした。(-_-;)

配線計画・・・といっても、最初に考えることは自分たちのライフスタイルですが、これまでの生活パターンを振り返ってみて、いつどんな電気の使い方をするか、まず想像してみます。

次に、自分たちが持っている電気機器の消費電力を調べてみます。

電化製品の横や後にシールが貼ってあったりして、そこに「定格消費電力560W」とかなんとか書いてありますよね。

例えばうちの電子レンジは 1080W ですし、炊飯器は 1400W です。炊飯器ってのは意外に電気を食うんですね。

大雑把にいって、電圧100V(ボルト)にときは100W(ワット)につき1A(アンペア)の電流が流れますから、ひとつの回路で合計 2000W の機器を使えば、一般住宅で使われている20A(アンペア)のブレーカーが落ちてしまうわけです。

そうなると、炊飯器がそれだけで 1400W もあるということは、それ専用の回路が欲しい・・・ということになり、

照明器具のように、1個あたり 40W だの、せいぜい 100W 程度のものであれば、たくさんの照明をひとつの回路にまとめても問題ない・・・となります。

例えば「回路1」は炊飯器専用、「回路2」は1階の照明器具10個分、「回路3」は主にテレビや掃除機、お風呂の換気扇を使うコンセント5個分・・

・・などと決めて、分電板からそれぞれのルートに電線を這わせていきます。

ひとつの電気機器専用の回路なんてのはまれで、普通は複数の照明器具やコンセントをカバーすることになるので、回路の途中に分岐点をつくって、樹の枝のように分かれていくのです。

そういう計画をたてるのは面白そうでしょう?

家のなかのどこに、何を使うためのコンセントをつけるか?

どこにどんな明るさの照明をつけるか?

夫婦でああでもないこうでもないと話し合いながら(折れ合いながら(^^ゞ)進める配線計画は楽しいですし、おかげで普段あまり気にとめない電気機器のワット数なんかも覚えられました。

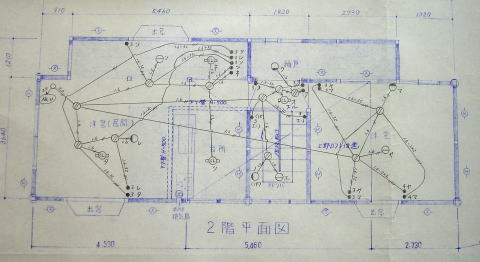

2、配線図を描く

計画が固まったら配線図を描きます。

これは、受電の申請をするときに電力会社に提出するので、一応ちゃんとしたルールにのっとって描くわけです。

建築確認申請のときに平面図を描いているので、その上に配線の経路を描いていけばいいです。

※ 関連ページ

⇒ 配線図記号の読み方

回路は、コンセント用と照明用を必ずしも分けなければならないというわけではないけれど、分けたほうが自分的に分かりやすく便利です。回路数がたくさんあるならなおさら。

なので、うちでは、1階照明用、1階コンセント用、2階照明用、2階コンセント用・・・と、4枚の配線図があります。

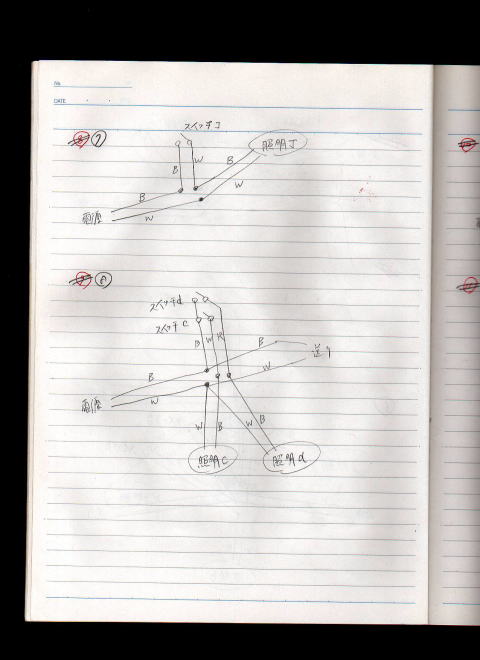

3、複線図を描く

配線図は1本の線で表しているだけだから、ジョイントボックスの中ではどのように繋がっているかは分からないですね。

配線図の1本の線は、電線ではなく、電線を2~3本束ねたケーブルと思ったほうがいいです。

実際に自分で屋内配線工事をするとなると、ケーブルの被覆を剥き、電線どおしを繋いで、スイッチやコンセントが正しく動作するようにしないといけないので、電線の繋ぎ方を記した図面がある便利。

これはつまり、単線図ではなく複線図となるわけです。

プロの電気屋さんは、複線図がなくてもスイスイ結線できるでしょうが、資格を取っただけの素人は、間違う可能性を極力減らすため、結線図は是非とも描いたほうがいいですよ。

複線図は、ジョイントボックスの数だけ必要です。これは誰か第三者に見せることはないので、自分さえ分かればいいように、使いやすいよう、ノートにでも書いておけばいいでしょう。

※ 関連ページ

⇒ スイッチ等の配線方法(分岐のさせ方)

さあここまで来れば、あとは実践あるのみ! ホームセンターから材料を買い込んで、配線工事をやるノダ(^o^)┘

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。