屋内配線図記号の読み方など

配線図の一例

照明器具やスイッチ、コンセントなどを示す、代表的な配線図記号とその意味をあげてみます。

照明器具の記号

シーリングライト(天井直付け照明)

照明器具の中で一番一般的なのがおそらくコレ。

大抵は天井の引っ掛けシーリングにはめ込んで回せば固定できます。

ダウンライト(天井埋め込み照明)

天井に丸穴をあけ、照明器具を差込み固定して、電線を直接結線します。

ダウンライトはお洒落でイイ感じ♪

シャンデリア

うちのは質素なモノですが・・(^_^;

ペンダント

天井からぶら下がるタイプの照明器具

ブラケット(壁付け照明)

白熱灯の壁付け照明はこういう記号になります。

このタイプもお洒落~な感じがして、個人的には大好きです。(^^)

蛍光灯

画像のものは天井直付けなので、親切に書くには記号の○の中に「CL」と記載します。

引っ掛けシーリング

これ自体は照明器具ではないですが、取り付ける器具が決まっていない場合は、取りあえず天井にコレをつけておけば良いでしょう。

大抵の照明器具は、これに引っ掛けて回して固定できますから。

スイッチの記号

3路スイッチ

これは埋め込み型の3路スイッチ。

「黒丸」の横に「3」と書いてあります。 ちなみに、普通のスイッチは「黒丸」のみ。

3路スイッチは、普通のスイッチにあるような「ON」の側を示すマークはなく左右同じです。(画像左側)

ただし画像右側のスイッチではマークが見えますが、じつはこれは3路のホタルスイッチでもあり、 消灯しているときはこの窓がほのかに光って、スイッチの位置を知らせてくれます。

普通のタンブラスイッチはマークがただの黒線なので違いがわかります。

パイロットランプ付きスイッチ

ホタルスイッチとは逆に、通電しているときにパイロットランプが点灯するため、 例えばウチでは、水道管保温ヒーターのスイッチなどに使っています。

(照明と違い、見た目では通電しているかどうか分からないものに向いている。)

ワイド型スイッチ

普通のスイッチの記号は黒丸だけど、ワイド型は45度傾けた四角

コンセントの記号

2口コンセント

2口以上は右側に数字を・・。 3口コンセントは「3」と書きます。

接地極付きコンセント

電極のほかに接地極のあるプラグを差し込めます。

画像は、ウチの工房に置いてあるテーブルソーの専用コンセント

接地端子(アースターミナル)付きコンセント

アース線を繋ぐターミナルがついているので、洗濯機や暖房便座などのコンセントに使ってます。

防水コンセント

屋外につけるのはコレ

外壁に穴をあけて、これの裏側からケーブルを通してます。

その他

分電盤

電柱から引き込まれた電線はメーターを通って、まずは分電盤へ・・・

ここで各回路に分かれて配線されていきます。

VVF用ジョイントボックス

ケーブルは必ずジョイントボックスの中で接続させます。

画像のものは、ベースの上で電線を繋ぎ、透明なカバーを被せるタイプ。

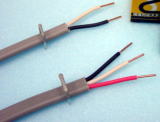

電線

天井裏などに隠蔽させる線は、このように実線で記し、露出配線の場合は点線の表記になります。

電線を種類を、例えば画像下の、VVFケーブルの2mm3芯であれば、線の脇に「VVF2.0-3C」と表示します。

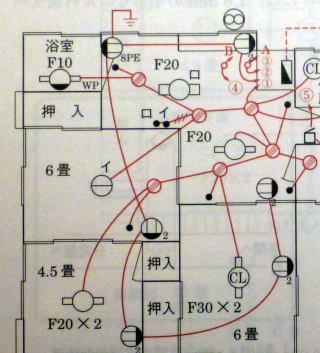

配線図の例

第二種電気工事士の資格を取って自分で屋内配線をしたとしても、実際に電気が使えるようにするには、電気屋さんに頼んで、電柱からの引き込み工事と、電力会社への申請をしてもらわなくてはなりません。申請するには配線図が必要です。

だから第三者が見ても分かるような、ルールに従った配線図を書いておかなくてはならないんですが、これは第二種電気工事士の勉強をするときに覚えられます。面倒だけど・・(^^ゞ

配線図の記号の種類は多いですが、その中で、実際に住宅の配線で使われる記号はそれほど多くないので、たとえすべてを電気屋さんに依頼する場合でも、このページに揚げた記号だけでも覚えておけば便利ですよ(^^)

ココとココにこういうコンセントが欲しい・・・なんて伝える場合もあるはずだし。

参考までに、下の画像は私が書いた自宅1階の配線図です。手描きの下手な絵ですが、実用に足りました

照明の回路とコンセントの回路は分けているので、ひとつの紙にまとめると煩雑になるため、別々の図面にしています。

↓↓↓

氏家誠悟(seigo uziie)

2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!

DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。

ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。